在动荡中前进:20世纪南非图书馆发展史——基于政治和文化层面的影响

2020-03-30李精松

李 龙,陈 峰,李精松

(浙江师范大学图书馆,浙江 金华 321004)

1 引言

南非是非洲大陆56个国家与地区中经济发达程度最高的国家,也是非洲图书馆事业最为发达的国家之一,政府将图书馆机构作为教育与文化发展进程中不可或缺的重要组成部分,在立法保障与财政拨款上都充当着中坚力量[1]71-74。20世纪是南非图书馆发展史上一个重要的历史时期,由于政局动荡、暴乱频发,加之国情特殊,尤其是1948年种族隔离制度的推行,加剧了社会的不稳定性,图书馆所倡导的平等、智慧、共享等理念与精神在这一时期经历了严峻考验,图书馆事业的发展遭遇了不小的打击,在一些特定事件中呈现倒退的情形。但整体而言,这100年里,南非的图书馆事业仍取得了长足的进步,即使在隔离制度大行其道之际,很多杰出的教育家、文学家及开明的社会团体仍不畏艰难,积极投身于图书馆事业建设,自始至终都在传递契合图书馆精神的先进理念。20世纪南非图书馆的发展洪流中,政治及文化层面的影响因素都发挥了举足轻重的作用,这些影响因素中,既有积极推动者,如图书馆法律的出台、民众文学创作的流行等,也有阻碍图书馆前进的拦路者,如1960年开普敦骚乱事件、巩固种族隔离制度的班图教育法的施行等。本文拟对20世纪南非图书馆发展命运的历史事件进行梳理与探讨,旨在更加深入地了解图书馆在当时南非国民生活和解放斗争中的价值,传递可贵的图书馆精神。

2 政治层面的影响

2.1 种族隔离制度的施行

种族隔离现象早在荷兰统治时代的南非就已经存在,于20世纪30年代开始达到高峰,并最终在1948—1991年间以法律制度的形式施行。种族隔离制度是一种对南非共和国内不同人种在地理上进行强制分隔的制度(主要分成白人、黑人、印度人和其他有色人种),其中,占人口多数的黑人,必须依法在指定的“家园”生活。这些家园名义上是自主国家,实际上却都是南非境内的边陲地带,运作类似美国印地安保留区和加拿大原住民保留区,经济、教育等状况十分落后[2]。在这一制度推行以后,数以百万计的黑人被迫离开原本的居住地而迁移至此。种族隔离制度中对教育、医疗和其他公共服务的规定,在文本上很多被声称是隔离但平等,但事实上非白人族群可得到的只是非常次等的公共服务。在这些服务当中,涉及图书馆权利的法律规定为:公共图书馆只针对白人群体开放,黑人和其他一切有色人种皆不得入内,否则直接予以逮捕[3]。图书馆一直崇尚的“平等”精神在种族隔离制度阴影的笼罩下被粉碎殆尽。这项制度还催生了一系列不合理法律的颁布,如1953年实施的《班图教育法》(The Bantu Education Act),它规定所有黑人学校被政府收归,终止教会学校的运行,这意味着黑人青少年受教育的权利遭受严重打压,远远低于白人群体,处于低劣水平。《班图教育法》的引入导致当时很多黑人学校图书馆被清除或关闭,例如,存在了一个多世纪的黑人学院图书馆在1960年被公开拍卖。1959年,《大学教育扩充法》(The Extension of University Education Act)施行,政府为白人、黑人、有色人和印度人建立单独的大学,同时在白人居住地开展了“青年准备”(The Preparation of Youngsters)与“健康阅读”(Healthy Reading)两个计划,对大学图书馆的藏书进行严格管控,目的在于保护南非白人青年不受“危险思想”的侵袭,进一步巩固隔离制度的地位[4]。

2.2 政治组织及政治活动人士的参与

政治组织及政治活动人士的参与,对南非图书馆的发展起到了极大的推动作用。1818年,查尔斯·萨默赛特勋爵(Charles Somerset)从殖民地葡萄酒税收中拨出资金创建了位于开普敦的南非国家图书馆,它是南非历史最悠久的文化机构,也是最古老的图书馆,于1822年对外开放。1910年,南非的四个政权合并为“南非联邦”,成为英国的自治领地后,英国政府开始对该馆给予不固定的经费拨款[5]。1922年,在经费的支持下,南非国家图书馆建造了装潢别致的阅览区——“八角形大厅”,除图书外,大厅还藏有缩微胶片、阅读机以及两头羚羊标本。1925年,政治家兼藏书家Fairbridge捐赠了大量的私人藏书,依靠他的捐赠,南非国家图书馆内建立起了“学者图书馆”。“宗教领域协会”在1939年于约翰内斯堡沃尔赫特黑人矿工住所旁创办了一个小型的图书室,这个图书室后来成为德兰士瓦卡内基非欧图书馆的仓库,诗人Dhlomo在1937—1940年间担任这个图书室的活动组织人与管理员[6]。20世纪30至40年代,政治家 Zainunissa Gool、James La Guma 及 Christian Ziervogel等在开普敦城镇的社交活动中开始向当地民众推广阅读和音乐,他们所在的政治组织如列宁俱乐部、新时代联谊会等开办了社会主义星期日学校,制定课程,为儿童传授阅读和写作知识。1933年,Ziervogel成为开普敦第六区海曼·利伯曼研究所的第一位专业性质的图书馆员,研究所被关停时,他已经捐赠了3000余本私人藏书。除捐赠外,Ziervogel也经常利用图书馆空间进行政治辩论,推崇共享理念,同时也强调图书馆在思想交流中的广泛作用。泛非主义政治活动家Mxolisi Mgxashe经常偷偷利用国家图书馆的藏书影印有关共产主义、加维主义的资料,1963年,在向报社递交完一篇讨论法国大革命的文章后,他遭到了安全警察的逮捕[7]。本国国土之外,还有数百名流亡的南非政治活动人士利用坦桑尼亚的所罗门·马朗古自由学院图书馆及亚达卡瓦图书馆学习知识、传播观点,这些图书馆被视为南非国民解放斗争的重要工具[8]。种族隔离制度盛行时期,图书馆的价值也在政治犯中得到了广泛传播,不少政治犯通过南非大学提供的学费完成了图书馆学专业课程的学习,Denis Goldberg、Sedick Isaacs和Ahmed Kathrada三人甚至获得了图书馆学学位。1965年,政治犯Stanley Mogoba等四人在罗本岛监狱总区建立了图书馆,他们将从其他监狱搬运而来的书籍进行了历史、戏剧、科学等大类划分,以便于其他狱友借阅。彼时的犯人,后来成为夸祖鲁-纳塔尔省省长的Sbu Ndebele将监狱图书馆称为“我个人斗争的坚硬砖块”。1997年,夸祖鲁-纳塔尔省成立“东海岸图书馆联盟”时,Ndebele坚决地投下了赞成票。截至1978年6月,南非全国共有110所监狱使用上了各类图书馆的图书、杂志借阅服务,一些政治犯也将自己的个人收藏添加进了监狱图书馆当中[9]。通过这些政治组织与政治活动人士的不断奉献与长期努力,民众对图书馆的价值有了全新的认识,图书馆所象征的进步意义也慢慢融入了社会大众的思想洪流之中。

2.3 战争的推动及政治骚乱的破坏

作为20世纪对人类文明进程影响最大的战争,第二次世界大战使人类理性得到张扬,人权与和平思想深入人心,也促进了民族解放运动的发展。在二战中,南非派兵参与了北非战场,主要是解放埃及、利比亚等地的战争,其本国国土未遭到任何打击。为提升士兵的文化水平,同时缓解战争带来的心理创伤,南非国内的“妇女文化组织”与南非联邦国防军合作开展了一项“部队图书计划”(Books for Troops Scheme),该计划在二战期间向士兵提供了数千本图书和一百多万份杂志,后来南非“荷兰语文化组织联合会”通过定期提供荷兰语书籍协助维持这项计划的进行。维多利亚联盟还专门在开普敦半岛设立了管理机构,主要向国内的前哨所及海外军队分发图书,同时还在开普敦建立了很多阅览室和“士兵俱乐部”图书馆,并在1941年资助西湖军事医院构建了一个藏有2500多本图书的图书馆。二战结束后,“部队图书计划”中的读物被用于扩充阿特里奇维尔与波尔斯摩尔地区图书馆的馆藏。在战争期间,联邦国防军还开设了“黑人士兵扫盲班”,这个学习班的很多成员在战后继续学习,成为了图书馆的常客[10]。二战对南非图书馆事业的发展起到了极大的助力作用,而种族主义盛行下的骚乱与暴动则让这项事业发生了大跨度的倒退,对图书馆建筑的破坏方面体现得尤为明显:兰加公共图书馆(The Langa Public Library)与古古勒图图书馆(The Guguletu library)分别在1960年与1976年的两次开普敦暴乱中被彻底焚毁;索韦托的温尼弗雷德·霍尔特比纪念图书馆(The Winifred Holtby Memorial Library)在1976年的动乱中被毁坏;仅1976年8月至9月一个月的时间里,开普敦市政厅周围及多个社区中心就发生了15起包括图书馆在内的建筑损毁事件。此外,1988年10月,米切尔地区的洛克兰公共图书馆(The Rocklands Public Library)遭到手雷袭击;1988年12月,兰登方丹图书馆(The Randfontein Public Library)被游行暴乱队伍炸塌[11]。

2.4 各项图书馆法的实施保障

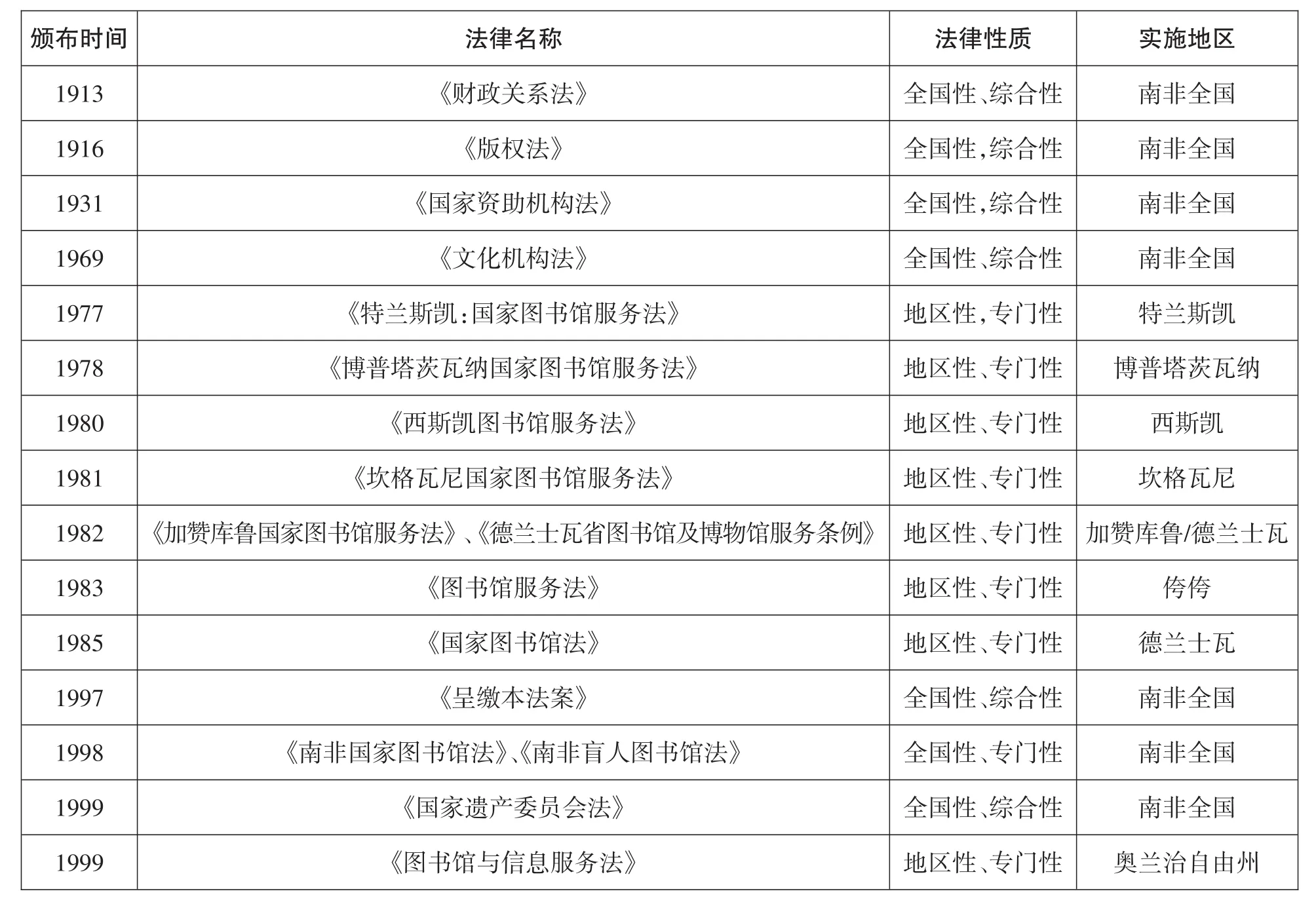

图书馆事业的进步与图书馆法的实施,两者是相辅相成的关系。南非政府极为重视公共图书馆事业,进入20世纪后,相继出台了一系列关于图书馆事业的法律(详情见表1),以1994年政府废除种族隔离制度为界,其图书馆法的发展史可以大致分为两个阶段。

表1 20世纪南非图书馆法律实施概况

1913年,《财政关系法》确定了在开普敦和比勒陀利亚建立两个国家图书馆,并规定各省有发展地方公共图书馆的责任;1916年,《版权法》规定包括两个国家图书馆在内的5个图书馆被赋予了缴送本获取权;1931年的《国家资助机构法》与1969年的《文化机构法》规定国家必须提供充足的财政拨款以支持公共图书馆的运作与发展,后者还提到,有条件的公共图书馆应当设立专门的盲人图书馆;1977年,南非第一部专门性质的图书馆法《特兰斯凯:国家图书馆服务法》出台,它被视为种族隔离制度的产物[12]。七八十年代,由于黑人族群在地理上被强制管辖,部分黑人家园相继宣告成为独立国家,此时期的图书馆法全部诞生于黑人家园中,故其名称一般都被冠以“国家”字样,但实际却是地区性质的法律。在条文内容上,种族歧视政策也体现得淋漓尽致:公共图书馆要为白种人和有色人种提供不同的服务设施,且各设施之间必须有分隔。1994年之前的南非,公共图书馆事业发展较为缓慢且不平衡。1994年的统计数据显示,白人居住的开普敦地区图书馆有412所,馆藏量达到30 222 068册;而黑人家园奥兰治自由州只有109所图书馆,馆藏量仅为5 414 804册。经费方面,开普敦、德兰士瓦都超过了2000万兰特,而纳塔尔地区只有900多万,奥兰治自由州则不到700万。白人居住较多的大城市公共图书馆,其经费充裕,设施完善,馆藏丰富,如约翰内斯堡图书馆,除总馆外,还设有24个分馆,所有图书馆只对白人开放,其下设的少儿阅读区也只服务于白人儿童。资源及经费配置的不平衡使得图书馆法在黑人居住密集的城镇及农村实施难度加大,他们渴望获得同等服务的意愿只能通过游行与暴动来表达,这也直接导致了前文所述图书馆损毁事件的发生。1994年,南非成立新政府并起草了历史上第一部体现种族平等的临时宪法,两年后,正式的新宪法颁布,彻底废除了种族隔离制度。伴随南非国内环境的变化,图书馆的一些法律也得到了修订或废除,其中最重要的变化就是消除图书馆法律中规定的不平等内容。1997年的《呈缴本法案》与1998年的《南非国家图书馆法》为国家图书馆的建设提供了依据,它们指导着国家图书馆的工作,并将国家图书馆的发展规模视为南非图书馆事业进步的标志,将其主体定位提升至了一个新高度,前者确保国家图书馆能够获取南非出版和改编的文献,赋予了图书馆机构保存国家文献遗产的职责,后者则明文规定:“南非国家图书馆是一所研究型公共图书馆,向全部的社会大众开放,所有人均享有阅览服务,但不得外借馆藏。”1999年底的调研数据显示,位于开普敦的国家图书馆,藏书量达到530 000册,有近20 000种现行与绝版期刊和报纸,100 000多件微缩资料,1 000本手稿及60 000多份图片资料,它还出版了本馆刊物——《图书馆公报季刊》[1]100-102。同年,南非新政府颁布了《南非盲人图书馆法》,目的在于保护盲人和其他残疾人士享有图书馆权利、开发并收集特殊文献资源。1999年的《国家遗产委员会法》肯定了图书馆员的地位,它规定:“国家图书馆委员会的主席是国家遗产委员会的成员之一”[13]。

3 文化层面的影响

3.1 早期传教教育的推广

在南非,“图书馆”的概念源自于19世纪早期的传教团体中。早在1803年,伦敦传教士协会成员约翰尼斯·范德坎普就提出了在南非伊丽莎白港附近的贝瑟斯多普传教站为其学校建立一个图书室的想法。贝瑟斯多普、西奥波利斯及汉克等传教站均设立了半日制学校,学生都是当地农民的子女。为辅助教学工作,提高传教教育水平,范德坎普及其同僚为新建的图书室提供了地理、艺术、农业及哲学等图书,学校学生及一些成年人开始频繁出入这所图书室。1859年,皇后镇阅读委员会成立,它在皇后镇建立了多个传教站及一个大型的向社会大众免费开放的阅读室,里面有宣传手册、报纸、杂志并带有印刷机等设备。19世纪中叶开始,传教教育得到了大范围的推广,并促使了大批图书室的诞生,读者数量在这一时期激增,很多图书室的空间、藏书、设备等在后来得到了扩充,从20世纪初开始逐渐演变成了图书馆形式[14]。

3.2 文学创作的流行

20世纪30年代,南非出现了包括文学阅读与文学创作两个方面的“文学热”,图书馆对于创作的贡献成为了文学圈的一个讨论热点,许多文学爱好者成为了图书馆读者。1938年,《班图世界》的编辑R.V.Selop Thema在这本杂志上发表了一篇社论,在这篇社论中,Thema将图书馆比作“广阔的家乡果园”,社论提到,“如果在果园中找不到想吃的水果,那不妨自己种植”,其寓意为Thema鼓励南非的图书馆读者创作在图书馆中缺失的本土化文学作品。社论还将图书馆视为南非人民文化运动的组成部分,是人们表达种族感情、思想与愿景的殿堂[15]。文学作家Sol Plaatje参加了卡内基公司1928年在布隆方丹举行的“标志”图书馆会议,他在会议上作了题为“在图书馆中寻找阅读价值”的专题报告,鼓励与会者更多地利用图书馆挖掘自己的写作潜力。在动荡的80年代,一些进步组织通过图书馆藏书创作被禁的文学作品,同时利用城镇的市政图书馆策划了多起文化抗议活动[16]。

3.3 学校知识教学的需要

知识教学的需要是20世纪南非学校图书馆发展的催化剂,图书馆的价值与“人民教育”的理念被联系在了一起。比勒陀利亚大学前校长劳滕巴赫(C.H.Rautenbach)认为,图书馆是学生获取知识、信息与智慧的“智囊库”,它对于当时师资力量贫乏的南非教育界是一股强大的补充营养,图书馆里丰富的书籍与文化产品对学生文化素质的培养起到了积极的引导作用,它弥补了学校教学时间不足、教授学科不全等缺陷,为学生及教师提供了一个绝佳的自我组织、自我选择、自我发展、自我完善的自我教育场所。劳滕巴赫回忆起自己在1909—1918年于西德兰士瓦省塞鲁斯求学时经常使用的学校图书馆时说道:“维多利亚联盟赞助修建了这所图书馆,当中的英语图书激发了我对阅读的热爱,我的学习历程不再苦闷,而是增添了很多乐趣。”[17]1899—1902年央格鲁-布尔南非战争结束后,南非妇女合作协会成立了,该协会特别关注南非中学历史类课程的建设,协会成员在多个城市及农村的学校建立了图书馆,为历史类竞赛活动设置了专门的图书奖,甚至还邀请了历史学家撰写历史教科书。1945年,南非学生联盟组织与开普敦教育局及自由派人士合作成立了开普敦夜校,并在夜校中设立了图书室,这个图书室成为了学习者交流课堂学习内容的中心。截至1955年,开普敦、约翰内斯堡、德班及彼得马里茨堡等多地建立了夜校,学生数量总计超过9 500名,当中大部分都设置了自己的图书室[18]。

3.4 国家文化扶贫工作的助力

长期的殖民历史与种族隔离制度加上经济条件与国民观念的制约使得南非的文化事业一直处于封闭、落后的发展状态。为改善这一现状,前总统曼德拉在1994年签署了《文化促进条例》,要求针对本国文化弱势群体开展行之有效的文化帮扶工作[19],从真正意义上确立了南非公共文化服务体系建设的大众性与普适性。《条例》对南非公共图书馆事业的发展起到了稳定与协调的作用,它指导着图书馆财政拨款的用途管理,促进了图书馆规章制度及具体服务活动的出台。为维持公共图书馆的高效运作,突出图书馆在国家文化扶贫事业中的责任地位,南非政府还提供了人才、资金与技术方面的支持。此外,得益于文化扶贫工作的普及,南非国民的识字率逐渐上升,国民文化素质也得到了显著提高,他们阅读图书、使用图书馆资源的能力得到了增强,图书馆读者数量增长迅速,阅读环境得到了改善。作为责任主体机构之一,图书馆同样也为文化扶贫事业注入了新活力,以《文化促进条例》为蓝本,以完善文化服务体系、改变不同地区文化资源失衡情形为终极目标,南非的公共图书馆在基于本土国情的基础上,于20世纪90年代末针对黑人、儿童等文化弱势群体制定了一系列文化推广活动战略规划(如国家图书馆周、Born-to-Read阅读项目等),并在2000年初开始逐步实行。

3.5 社会文化团体与杰出人士的推动

进入20世纪后,南非国内陆续出现了一批社会文化团体,他们崇尚阅读与自我教育,积极引导大众利用图书馆资源提高文化修养,改善生存条件,促进了工人阶级读者尤其是黑人读者数量的增长。20年代末,Zenzele俱乐部在东开普省成立,这个俱乐部由受过传教教育的黑人妇女创立,旨在通过鼓励妇女多阅读图书馆藏书来指导农业种植、烹饪和简单的家庭卫生护理,提高农村妇女的生活技能。30年代中期,南非的白人文化组织“互助改进同盟”发起了争取免费公共图书馆服务运动,目的在于唤醒大众的阅读兴趣,让他们获得更广泛的阅读权利。需要强调的是,该组织所帮助的“大众”仅限于白人群体。同一时期,南非妇女基督教协会开展了走访农村贫困家庭计划,计划中的一项服务内容就是大声朗读图书。作为消除种族主义性质的慈善事业,走访计划刺激了莫尔特诺、惠灵顿、彼得鲁斯韦尔等许多小城镇图书馆的发展[20]。1955年,南非教师教育专业协会的几个成员组成了开普图书馆协会,他们在卡卡马斯、利马萨克、荷宁弗雷和其他一些偏远的种族隔离区建立了数座小型图书馆,种族隔离时期,这些图书馆拥有了越来越多的有色人种读者。除社会团体外,不少杰出的文化人士也为南非图书馆事业的发展贡献了力量,诗人兼剧作家Dhlomo在担任卡内基非欧图书馆管理员时期制作了《读者指南》,并和他人合作更新了包括科萨语、祖鲁语的书籍及报纸清单。教育家Phyllis Ntantala于20世纪30年代在雷金纳德高中推出了“充实休息日”活动,学生用平时打工所得为学校图书馆购置了大量的图书,并在周末参加Phyllis于图书馆举办的专题探讨活动[21]。

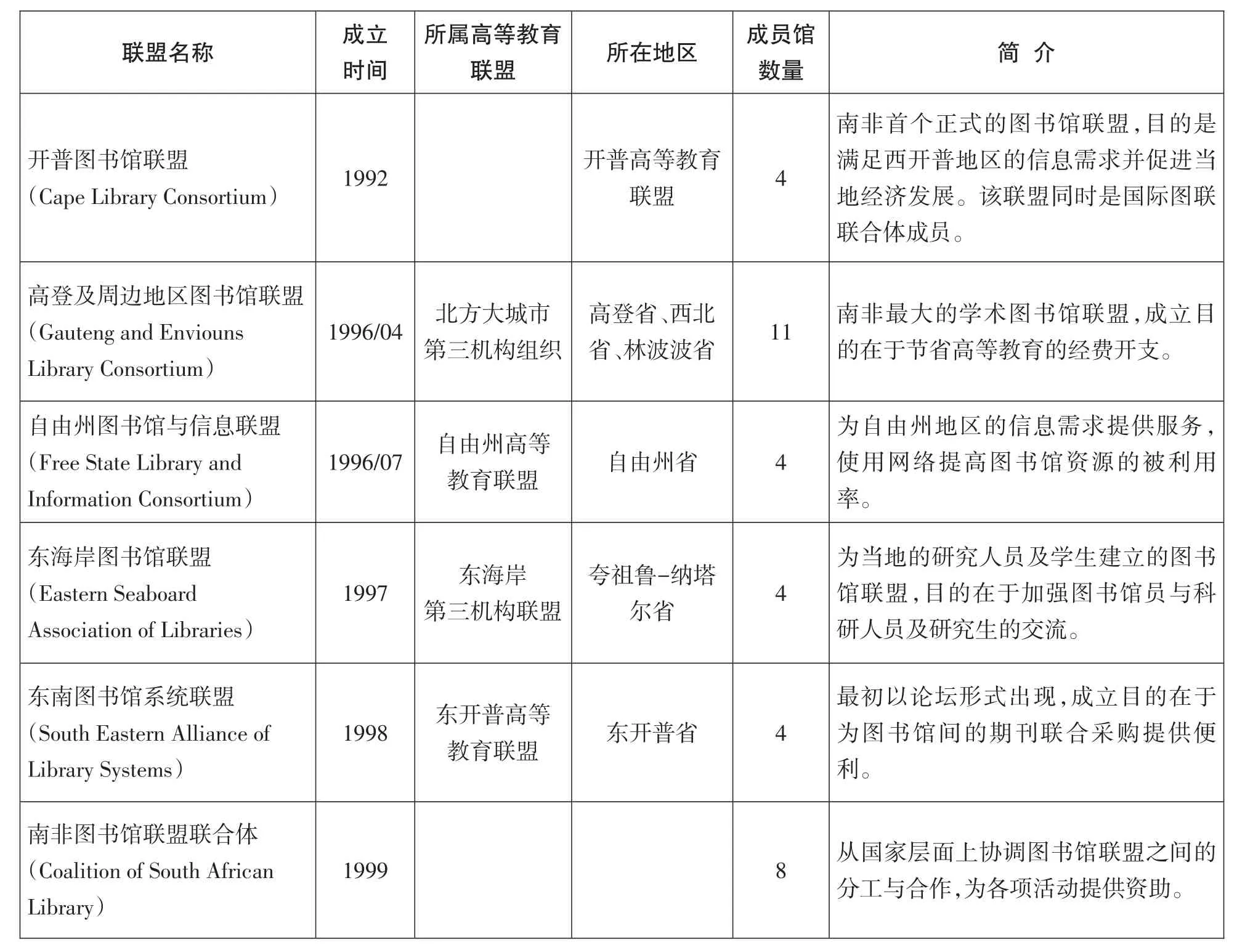

3.6 平等、互惠理念的进一步传播

种族隔离制度的废除促使开放、平等的理念在南非民众文化生活领域中进一步渗透,这些理念的传播加深了大众对图书馆价值的肯定,也催发了南非年轻人对图书馆员职业的向往,促成了图书情报科学(LIS)专业教育的兴起。1962年开始,南非图书馆协会(SALA)改变了以往需在英国学习并通过考试以获取图书馆员资格认证的模式,转由在国内学习由南非大学设置与教授的图书馆学课程;1979年SALA的教育研究委员会专门制定了《图书馆与情报服务标准》,用于指导高校图书情报类课程的建设。20世纪80年代起,南非国内开设图书馆学专业教育的高校数量激增:1984年,伊丽莎白理工学院设立了理工文凭的LIS专业;开普理工学院在1985年设立了该学历,比勒陀利亚理工学院和索尔塔理工学院则分别于1986年、1987年开启LIS学历教育。截至2000年初,南非开设了图书情报专业学历教育的高校数量达到了12所之多[22]。平等理念的传播还激发了“互惠”想法的诞生,机构合作共同创造价值的意愿愈发地强烈,它促成了南非图书馆资源共享工作的展开。90年代后,南非陆续成立了6个图书馆联盟,图书馆信息资源共享事业取得了长足的进步(6个图书馆联盟的成立概况详见表2)[23]。

表2 20世纪南非图书馆联盟概况

4 结语

20世纪南非图书馆事业的发展史既是南非国民的文化斗争史,也是一部国民阅读权利争取史,图书馆存在的目的与功能在这100年间得到了认可,图书馆精神的真谛也得到了传播:它给知识以秩序,给人们以知识共享的公共平台,给人们以知识自由的制度保障[24]。时至今日,图书馆在南非国家经济与文化发展中依然扮演着举足轻重的角色,民众乐于通过图书馆发展思维、陶冶情操,图书馆开放、平等、智慧的价值观也影响着他们的精神境界。