超高效混叠地震采集实时质控技术

2020-03-30杜清波翟金浩王秋成刘进宝靳恒杰接铭丽

孙 哲,杜清波,翟金浩,王秋成,刘进宝,靳恒杰,接铭丽

(1.中国石油东方地球物理公司采集技术中心,河北涿州072751;2.中国石油东方地球物理公司地震仪器研发项目组,河北涿州072751)

随着人们对地震采集设备工作原理和特性的认知不断深入,以及地震勘探采集设备研发技术的飞速发展[1-3],地震采集仪器带道能力大幅提升。为适应未来超高密度地震技术应用的发展,目前已出现具备百万道带道能力的地震仪器[4]。如今的油气勘探开发领域,所面临的地质问题越来越复杂,难度越来越大[5],为了更加充分地利用地质和地震资料进行油气勘探,使地震的作用最大化,“两宽一高”地震勘探在近些年不断取得进展,并在国内外得到广泛认可和应用[6-8]。这也进一步推动了可控震源高效采集技术的深入研究和快速推广[9-14],并朝着更大数据量和更加高效的趋势发展。

由于以往采用人工查看单炮记录进行质控的方式存在漏查、主观性强、效率低等缺点,因而这种方式根本无法满足高效采集对质控的要求,为此必须要形成一套快速、准确、自动的地震采集实时质控技术以取代这种人工质控方式[15-18]。该项技术通过实时读取由地震采集仪器生成的单炮数据文件并对其进行分析,对出现质量问题的排列和炮点进行信息提示,达到及时提醒野外整改排列或补炮的目的。随着近些年来的研究和应用,地震采集实时质控技术不断得到完善并日渐成熟[19-21]。

然而,随着可控震源高效采集技术的进一步发展,可控震源超高效混叠地震采集作为一项新技术已经应用于实际生产。该项采集技术理念兴起于中东地区,并在近些年进行过多次试验,2017年由BGP公司在阿曼实现了全球首次实际生产应用。该技术融合了独立同步扫描技术、动态滑动扫描技术及滑动扫描技术等几项高效采集技术。针对震源组之间的不同距离范围,分别采用不同的激发方式进行放炮生产。实际生产中,根据现场对震源的调度安排,大多数震源往往处于独立扫描方式。因此,可控震源超高效混叠地震采集施工的效率极高,日效可达数万炮。这使得该生产方式下的野外质控也面临着多项技术挑战,主要体现在:①激活排列可达数万道,这使得原始记录数据量较大,单文件可达数百MB,单日数据总量可达数个TB;②原始数据记录为仪器在微地震模式下生成的连续记录,因此,数据记录中不再包含炮点信息;③仪器在微地震模式下生成的连续记录会存在数据丢失这一新问题;④生产使用单独的可控震源指挥系统来控制震源起震,但该系统无法直接获取到排列状态和质控信息,从而无法保证生产质量。这些在超高效混叠地震采集作业方式下出现的质控难题,均是以往常规实时质控技术无法解决的。因此,需要研发一套能够应对以上挑战的地震采集实时质控技术,为超高效混叠地震采集作业提供质控保障。

针对上述问题,本文提出了一种适用于应用有线仪器进行地震采集的超高效混叠地震采集实时质控技术。通过搭建光纤网络环境、利用连续记录的时间连续性特征、采用UDP网络协议以及分析问题排列出现的时空位置与炮点对应关系,实现了连续记录的大数据文件高效传输、连续记录的数据丢失检查、实时质控系统与可控震源指挥系统间的排列信息通讯以及不合格炮点实时定位功能。最后展示了该技术在实际野外采集生产中的成功应用效果。

1 超高效混叠地震采集实时质控挑战

可控震源超高效混叠地震采集是一种较新的高效采集作业方式,目前已经在海外地震勘探生产中得到应用。该作业方式通过采用数万道有线检波器在工区中进行大范围铺设,24h不间断采集地震数据,其横向排列长度可达40~50km。施工过程中,当震源组间距超过预先规定的距离门槛Db时,采用独立扫描方式进行放炮生产;当震源组之间的距离介于距离门槛Db与距离门槛Ds之间时(Db>Ds),采用动态滑动扫描方式进行放炮生产;当震源组之间的距离小于距离门槛Ds时,采用滑动扫描方式进行放炮生产。结合目前已具备的室内单炮数据分离能力,实际生产中通常将距离门槛Db与Ds设置成数百米。目前,可控震源超高效混叠地震采集技术采用有线仪器在微地震模式下进行数据连续记录。这种生产方式效率极高,通常12~14组震源的每日生产效率超过3×104炮。此外,由于相邻震源之间的距离相对较近,因此,在数据记录中会表现出明显的炮记录混叠现象。这种超高效混叠地震采集技术使得生产运作方式较以往有大幅变动,与以往陆上有线设备地震采集作业方式相比,超高效混叠地震采集施工的主要特点如下。

1) 施工过程中,为了适度拉开各组震源的间距,从而发挥独立扫描的高效作业优势,通常铺设的检波器道数较多,范围较广,目前生产中应用的接收道数已超过5×104道,因此,生产采集的数据量较大,单个数据文件已接近400MB。

2) 地震采集仪器被设置成微地震模式对地震数据进行24h不间断采集,因此,生成的数据文件包括了生产在用的全部激活排列所接收的地震道数据,并且是具有固定时间长度的连续记录文件,即文件号相邻的数据文件在时间上连续,且为原始未相关记录,而非相关后的单炮记录。

3) 由于地震采集仪器被设置成微地震模式,从而不再控制可控震源放炮。因此,生产中需要使用单独的可控震源指挥系统实时管理可控震源进行采集放炮,以保证对十几台甚至几十台可控震源的调度指挥和激发控制。地震采集仪器只负责记录数据。

对于采用有线设备进行地震数据采集的可控震源超高效混叠地震采集施工方式,断排列问题仍然是生产中的一项严重质量问题。该问题通常是由于在进行地震采集过程中,负责传输采集数据的缆线,由于自身出现硬件固障或受到外部因素干扰甚至破坏,使得采集排列断开而导致数据丢失或传输错误的一种现象。当出现断排列问题后,通常需要立即停炮,并及时对问题排列进行整改,且还需要对之前在断排列情况下采集过的炮点实施补炮。此外,在该生产方式下,还会出现如连续记录的数据丢失这种以往采集作业方式下所不曾遇到的现场质量问题,同样需要被及时发现和解决,这些都表明可控震源超高效混叠地震采集必须要有新的实时质控技术作保障。针对上述问题,提出了新的实时质控技术。

1) 可控震源超高效混叠地震采集需要铺设的排列范围大,接收道数多,采集到的地震数据文件大,这使得以往使用的常规网络通讯媒介已经无法满足实际生产对数据传输效率的要求,因而要求实时质控技术必须具备更加高效的数据传输能力。

2) 对于地震采集仪器在微地震模式下生成的连续记录文件,由于仪器系统本身或者人工误操作等原因,时而会出现数据丢失的情况,即相邻文件号的两个数据文件记录之间存在某个时间范围的数据缺失现象。对于这种现象,必须要及时发现并提醒现场施工人员快速应对。

3) 当管理可控震源采集放炮的任务交由可控震源指挥系统时,必须要有一套能够实时将排列状态和质控结果信息传输到可控震源指挥系统的方法。并且还要在可控震源指挥系统中,形成一套对受到所获取的排列状态和质控信息影响的炮点进行快速反馈的方法。从而达到有效控制可控震源及时进行停炮或补炮的目的,保证生产质量。

2 混叠地震采集实时质控对策

2.1 高效数据文件传输

在实时质控过程中,需要由实时质控系统对地震采集仪器主机向其推送的地震数据文件进行实时分析,从而得到质控评价结果。对于可控震源超高效混叠地震采集而言,由于接收道数多,地震数据文件大,并且24h不间断施工作业,因此,在进行实时监控的过程中,要实现由地震采集仪器主机向实时质控主机快速、稳定地传输地震数据文件,同时又不对仪器放炮产生影响,是非常重要的。数据传输效率延迟,会导致仪器中的数据积压或数据传输堵塞等问题,严重时还会造成地震仪器主机死机,从而严重影响野外地震采集效率。此外,如果数据传输或质控效率满足不了生产进度,就会导致实时质控结果的反馈滞后,尤其是在遇到需要停炮整改或者补炮的情况下,如果不能及时处理,会造成生产成本的增加。

现有的实时质控技术已经具备针对大数据文件进行实时质控的能力。为了在实际生产过程中保证高效的数据计算能力,引入多线程并行技术,将每个排列数据单独使用一个线程来进行计算,从而有效保证数据质控的计算效率达到200MB/s以上[17],满足超高效混叠采集作业对质控计算效率的要求。但是在数据传输方面,以往使用常规的六类或超六类双绞线网线和千兆网卡作为网络通讯媒介,数据传输速率不超过100MB/s,完全无法满足超高效混叠地震采集对数据传输的需求。为了提高数据传输效率,通过在仪器主机和质控机器上安装万兆光纤网卡,并使用光纤网线进行数据传输,可使得传输速率达到150~200MB/s。联合应用这种高效数据传输方法与已有的高效并行计算方法,可以满足超高效混叠地震采集对实时质控的整体效率要求。

2.2 连续记录数据质控

可控震源超高效混叠地震采集的生产效率高,但邻炮干扰严重,这也使其在生产中需要关注的质控内容与常规采集不同。如在以往地震采集施工中需要质控的能量、噪声等指标,已经不再作为超高效混叠地震采集的质控重点。对于采用有线设备进行地震数据采集的可控震源超高效混叠地震采集作业而言,断排列仍是重点质控内容。现有的实时质控技术已经具备了成熟的断排列监控方法[21],但在超高效混叠地震采集作业方式下,除了断排列情况外,还存在一项更为严重的质量问题,即前面提到的连续记录数据丢失问题,此问题必须要在现场施工中被及时发现。地震采集仪器在微地震模式下生成的数据记录为连续的未相关记录,而各炮点所采集的相关后单炮记录则需要通过后期室内处理得到(公式(1))。

S(t)⊗W(t)=X(t)

(1)

式中:S(t)为可控震源扫描信号;W(t)为采集到的相关前的连续记录文件;X(t)为相关后单炮记录:⊗为相关计算符号。前面提到,在有线仪器超高效混叠地震采集作业方式下,在文件号相邻的两个数据文件之间,偶尔会产生数据丢失的现象,这会造成后期室内处理中,许多炮点无法得到完整的相关单炮记录。图1a 给出了原始未相关记录,记录中两条红色虚线间部分为参与相关运算的部分数据,绿色阴影区域为数据丢失部分;图1b为扫描信号。二者进行相关运算得到相关后单炮记录。若参与相关运算的原始未

图1 连续记录(a)与扫描信号(b)

相关数据中,涉及到了图中绿色阴影部分所示的数据丢失范围,就会造成无法得到该炮点对应的完整的相关单炮记录。因此,这就需要在超高效混叠地震采集施工过程中,有一套针对连续记录文件数据丢失问题的实时监控方法技术,以保证在实际生产中能够及时提醒野外施工人员发现和处理数据丢失问题。

在现场生成的原始相关前的连续记录文件头中,存储着该数据文件的记录起始时间信息及数据实际记录长度。当满足公式(2)时,即当文件号相邻的两个数据文件的起始时间间隔大于数据记录长度,即可判定存在数据丢失的情况。

T′s-Ts>L

(2)

式中:Ts表示前一数据文件的记录起始时间;T′s表示后一数据文件的记录起始时间;L表示数据记录长度。由此可知,发生数据丢失的时间范围为Ts+L~T′s。此外,在实际生产中,出现数据传输错误时,由地震采集仪器记录得到的数据文件中将会出现数据值异常的现象。此时,采集到的数据同样不能够用于后期的室内处理。对于此类数据,通常表现为道头与数据均为异常的现象(图2)。因此,通过检查数据道头中的线、点号范围是否超过SPS的规定范围,即可对其进行识别。由于这些数据异常道的道头本身已经存在问题,因此,无法通过直接读取道头的方式来得到数据异常范围信息。但由于可控震源超高效混叠地震采集在生产中始终采用全排列进行接收,因此,相邻数据文件的排列范围是相同的。从而通过比对出现数据错误的连续记录文件与前一连续记录文件的正常数据道的排列范围,即可得到数据异常的地震道范围:对于前一连续记录文件中多出的正常数据道范围,即为当前连续记录文件的数据异常道范围。

2.3 排列状态与质控信息传输

鉴于可控震源超高效混叠地震采集施工中,需要使用单独的可控震源指挥系统来实时管理可控震源进行采集放炮,因此,为了保证野外放炮质量,而不是在生产中进行“盲采”,需要可控震源指挥系统能够在“了解”排列状态和质控信息的情况下,准确指挥震源放炮。

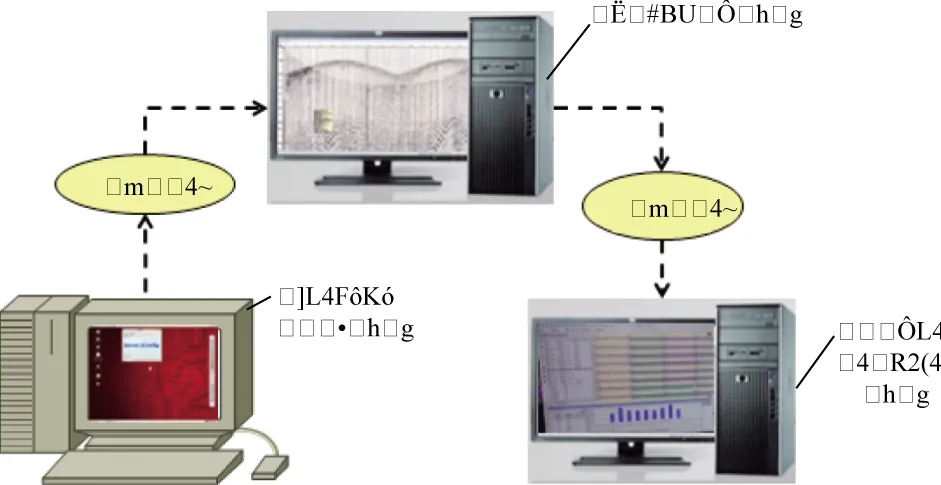

图2 数据异常地震记录

由于实时质控系统可以在本地主机中读取和分析由地震采集仪器主机通过局域网向其实时推送的连续记录文件,以获取排列状态信息,并通过对数据文件进行质控以得到质控结果,因此,通过在实时质控主机和可控震源指挥系统主机之间搭建基于UDP协议的局域网,由实时质控系统将本地的排列状态和质控结果信息通过网络推送到可控震源指挥系统中。之后,由可控震源指挥系统将所接收信息与本地的震源放炮信息相结合,从而能够在排列范围不满足放炮条件,或者存在质量问题时,判断出哪些炮点需要重新放炮或者停止放炮。因此,在进行可控震源超高效混叠地震采集生产时,需要搭建如图3所示的质控主机现场联机环境:将地震采集仪器主机、实时质控主机以及可控震源指挥系统主机三者之间同时进行局域网联机,并以实时质控主机为桥梁,实现将排列状态与质控信息实时传输到可控震源指挥系统中。

图3 质控主机现场联机环境

在超高效混叠地震采集生产中,除了生产中激活的排列状态会直接影响到可控震源是否能够继续放炮以外,生产中时而出现的断排列、数据丢失或错误问题,也是直接影响生产停炮或补炮的因素。因此,由实时质控主机向可控震源指挥系统主机推送的排列状态与质控信息,主要包括:①当前激活排列范围;②出现断排列,数据丢失或错误的地震道线、点号范围;③出现断排列,数据丢失或错误的地震道的时间范围。由于这些信息所占的数据流量很小,因此,在实时质控主机与可控震源指挥系统主机之间,使用常规的网络设备即可满足其实时传输的需求。

2.4 问题炮信息反馈

为了在生产中能够实现及时提醒野外停炮或补炮的目的,当可控震源指挥系统接收到由实时质控系统推送的排列状态和质控结果信息之后,还需要建立一套能够利用这些信息对需要进行停炮或补炮处理的问题炮点进行快速反馈的方法。

对于可控震源指挥系统而言,在接收到排列状态和质控结果信息后,需要完成两方面的任务:①利用获取的激活排列范围及出现断排列、数据丢失或错误的地震道线、点号范围信息,判断请求起震的炮点是否能够起震,即是否需要停炮;②利用获取的断排列、数据丢失或错误的地震道线、点号及时间范围信息,判断已经起震的炮点是否需要重新放炮,即是否需要补炮。

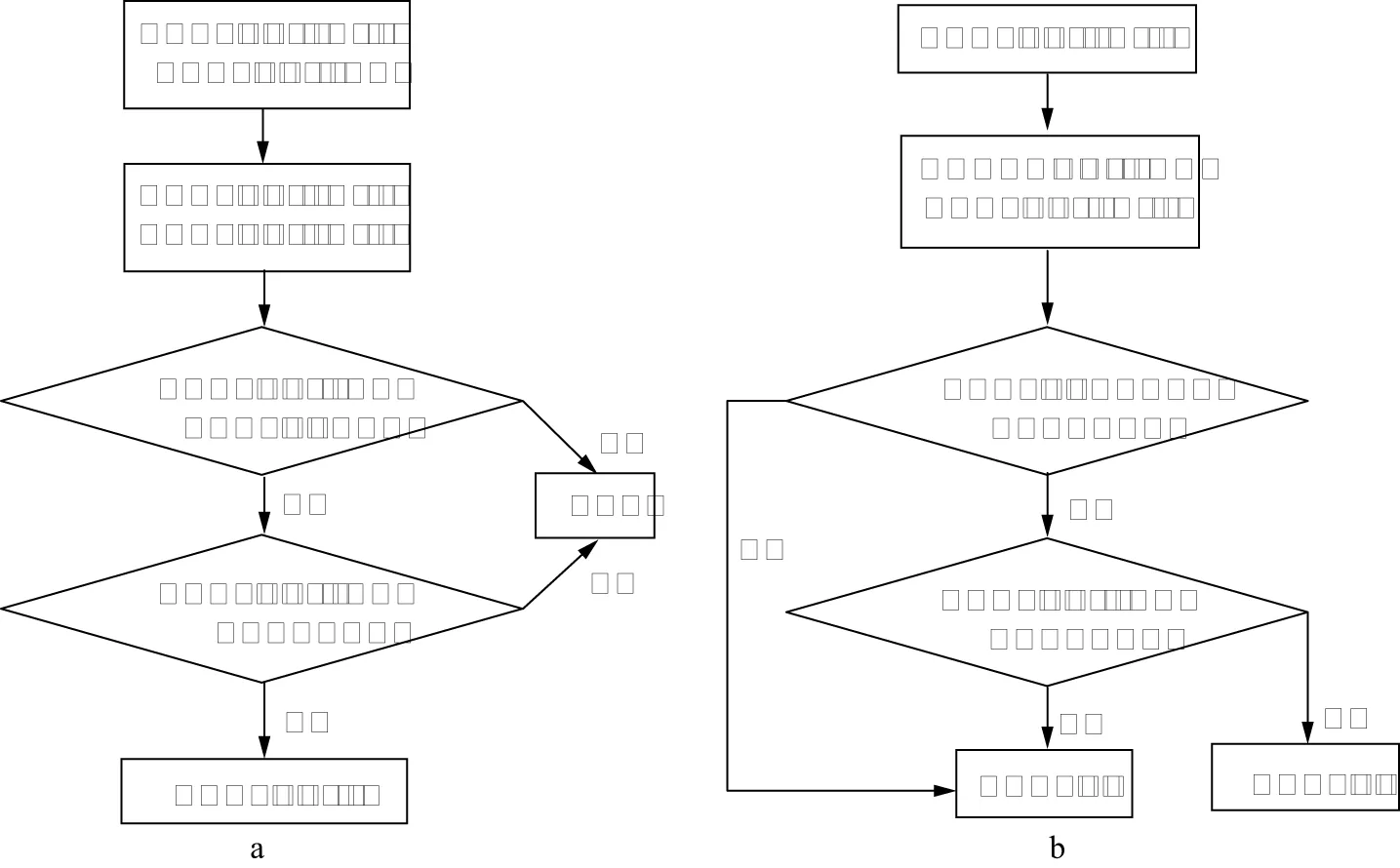

由可控震源指挥系统判断是否需要停炮或补炮的技术流程如图4所示,对图4a所展示的停炮监控流程,具体描述如下:

1) 可控震源指挥系统通过局域网接收由实时质控主机向其推送的当前生产中激活的排列范围信息以及质控得到的断排列、数据丢失或错误的地震道线、点号范围等信息;

2) 当任一组可控震源移至炮点位置并准备起震时,会先向可控震源指挥系统发送起震请求,当可控震源指挥系统接收到此请求之后,需根据SPS找出此炮点对应的排列片;

3) 可控震源指挥系统将请求起震的炮点所对应的排列片与质控主机实时发送过来的激活排列范围进行比较,判断当前炮点所对应的排列片是否完全属于此激活排列范围,若是,则执行步骤4),若否,则暂停向请求起震的可控震源回传起震指令,执行停炮处理;

4) 可控震源指挥系统将当前请求起震的炮点所对应的排列片与质控主机实时推送过来的断排列、数据丢失或错误的地震道线、点号范围进行比较,判断当前炮点所对应的排列片是否包含出现质量问题的地震道,若否,则执行步骤5),若是,则暂停向请求起震的可控震源回传起震指令,执行停炮处理;

5) 由可控震源指挥系统向请求起震的可控震源发送起震指令,可控震源接收到起震指令后起震,进行正常地震数据采集。

对图4b所展示的补炮监控流程,具体描述如下:

1) 可控震源指挥系统通过局域网接收由实时质控主机向其推送的断排列、数据丢失或错误的地震道线、点号范围及时间范围信息;

2) 当任一组可控震源完成放炮之后,会将震源起震的炮线、点号和起震时间等信息通过电台传送到可控震源指挥系统中,之后,可控震源指挥系统会根据SPS找出此炮点对应的排列片;

3) 可控震源指挥系统将当前起震炮点所对应的排列片与质控主机实时推送过来的断排列、数据丢失或错误的地震道线、点号范围进行比较,判断当前起震炮点所对应的排列片是否包含出现质量问题的地震道,若是,则执行步骤4),若否,则可确认当前起震炮点不存在排列或数据质量问题;

4) 可控震源指挥系统根据当前起震炮点所对应的排列片内的问题地震道的时间范围Tcs~Tce,可以计算出受影响炮点的起震时间范围为Tcs-SL-CL~Tce,其中,Tcs表示问题地震道的起始时间,Tce表示问题地震道的终止时间,SL表示扫描信号时间长度,CL表示相关单炮记录时间长度,并判断当前炮点的起震时间是否在此范围内,若是,则对此炮点给出警示,提示此线、点号位置处的炮点需要补炮。

图4 停炮(a)、补炮(b)监控流程

3 应用实例

超高效混叠地震采集技术目前已经在中东地区正式投入应用。施工地区地表条件单一,以戈壁沙漠为主,地势平坦,便于进行接收排列的大范围布设,并投入多台震源车进行24h的超高效混叠地震采集施工,每天实际放炮时间超过20h。实际施工过程中采用6×104道超级排列以及12~14组可控震源进行地震采集施工,单日平均产量超过3×104炮。如此高生产效率的作业方式,给现场采集施工的实时质量监控工作带来了前所未有的挑战。

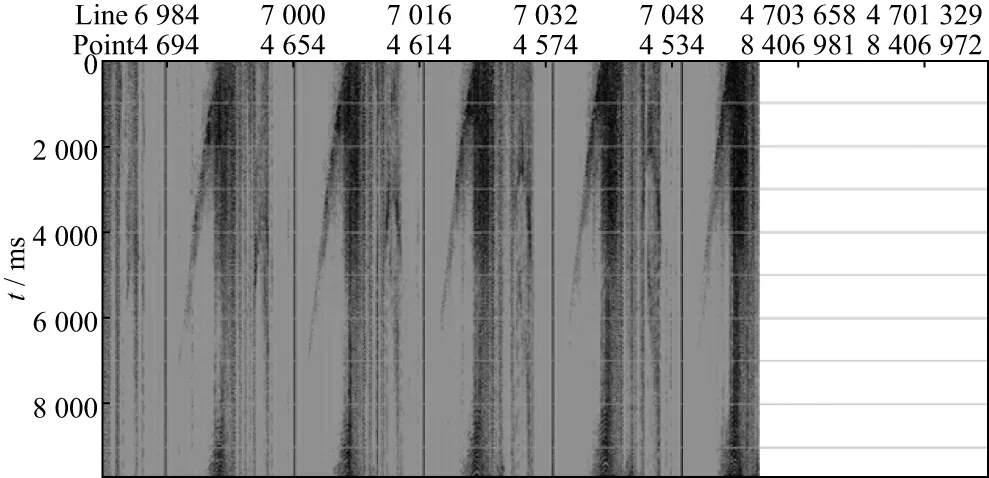

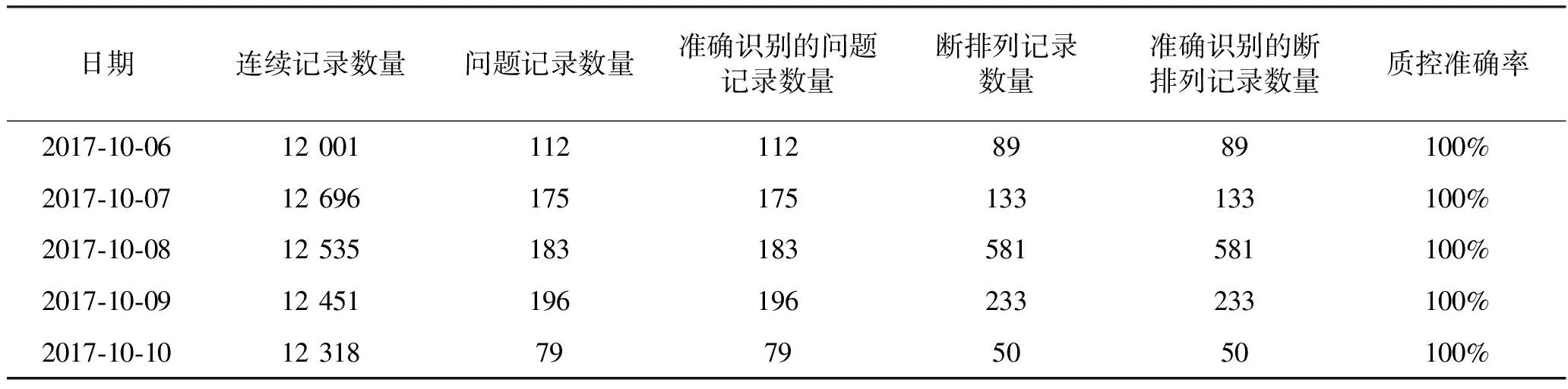

表1给出了实际生产中连续5天的记录质控统计结果。从表1可以看出,当地震采集仪器采用微地震模式进行采集时,所生成的连续记录数据文件的个数要远低于当前高效混叠地震采集作业下每天的实际生产炮数,这一方面是由于在震源独立激发的模式下,每个连续记录文件通常会同时包含几组不同震源所激发的炮数据信息,如图5所示;另一方面是由于实际施工过程中会存在排列整改、滚动,以及震源车司机换班等情况,使得地震采集仪器通常无法做到每天完全24h的地震数据采集作业。但该作业方式下每天所生成的连续记录文件数量仍超过12000个。并且由于每个连续记录所包含的地震道范围为全部的激活排列,因此,每组连续记录的数据量接近400MB。这就使得超高效混叠地震采集作业每日采集的数据总量超过5TB。在实际应用过程中,本文所提出的超高效混叠地震采集实时质控技术完全可以满足实际生产中对实时质控效率的要求。

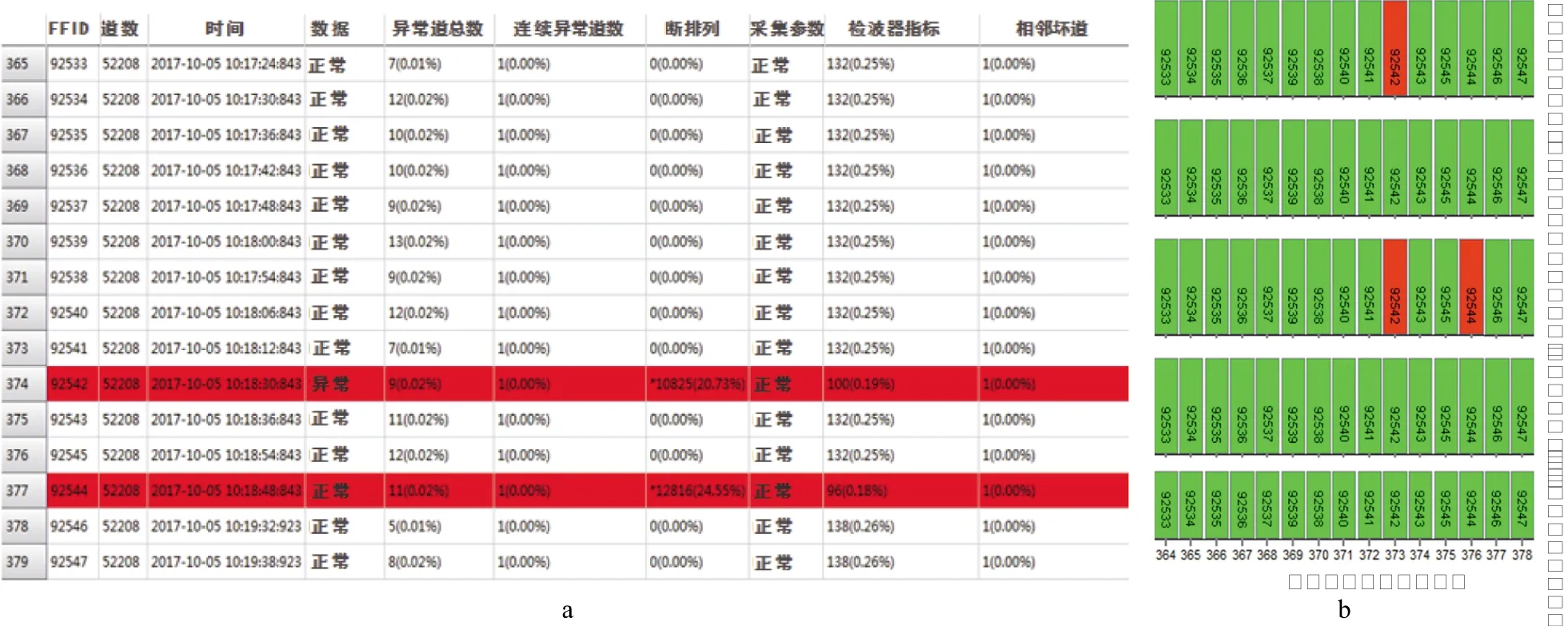

此外,从表1还可以看出,针对超高效混叠地震采集生产过程中出现的连续记录数据问题和断排列问题,应用本文提出的技术均能够准确、及时地将其发现。图6则是应用本文提出的实时质控技术进行现场质控时所得到的部分现场监控记录。其中,图6a 中用红色背景标注的信息行表示现场监控所发现的出现数据问题或断排列问题的连续记录;图6b所表示的监控结果柱状图中,同样在出现问题的监控项上,用红色对相应文件号所对应的柱状图进行了标注。

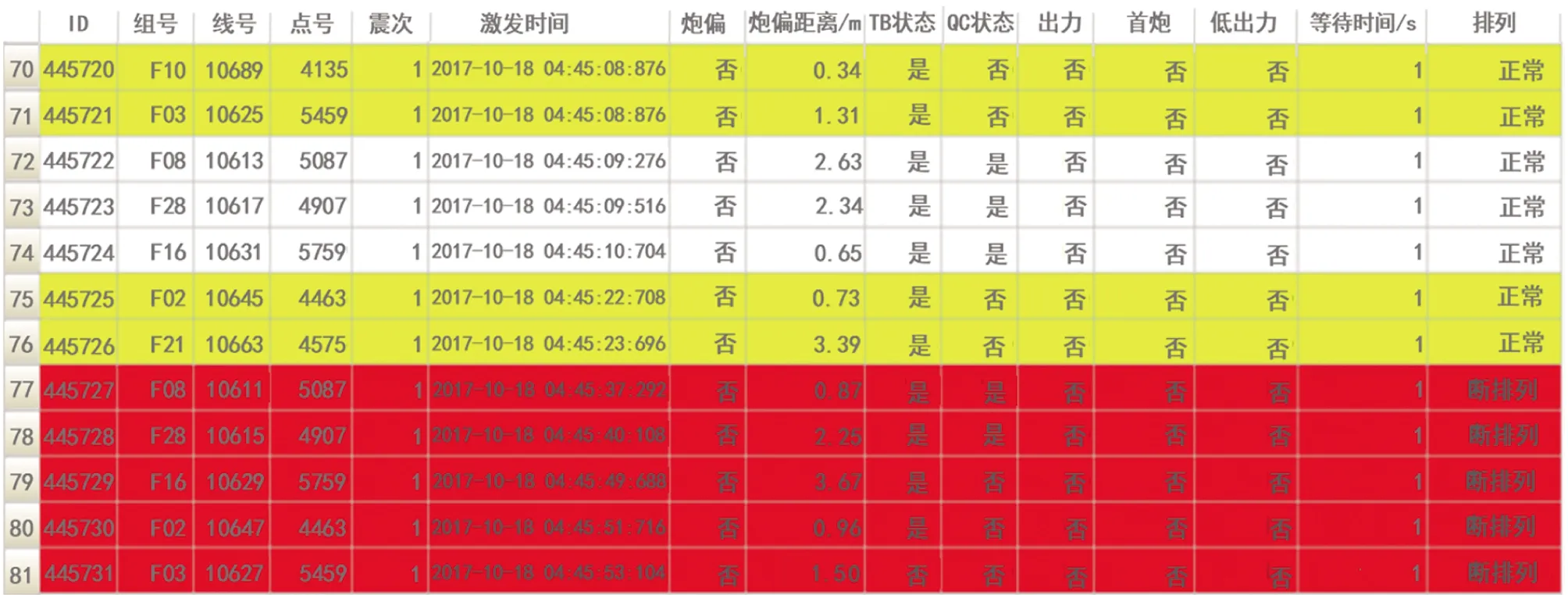

图7则是在实际生产中,可控震源指挥系统利用从地震采集实时质控系统获取的排列状态和质控信息,对已放炮震源进行质控的统计结果。其中用红色背景标注的信息行表示需要补炮的炮信息。由于此项实时监控技术能够及时发现废炮并提醒野外施工人员进行补炮,从而提高了补炮和停炮的及时性,使得实际生产的空炮率大大降低,进而提升了野外施工质量与效率。

表1 连续记录质控统计结果

图5 原始混叠连续记录

图6 现场监控结果(a)及柱状图(b)

图7 可控震源指挥系统生产信息统计

总体来看,本文提出的超高效混叠地震采集实时质控技术在实际生产中既能够满足超高效混叠地震采集作业方式对质控效率的要求,又能够保证对生产中所关注的断排列进行有效监控,与此同时,又能准确及时地发现地震采集仪器在微地震模式下进行采集的过程中出现的连续记录文件的数据丢失问题。特别是该技术解决了超高效混叠地震采集作业方式下如何通过获取和利用排列状态和质控信息,实时控制可控震源执行停炮或补炮的技术难题。

4 结束语

本文主要以满足超高效混叠地震采集作业方式的实时质控需求为目标,提出了应对各项实时质控挑战的方法,形成了一套较为完善的超高效混叠地震采集实时质控技术。目前,该项技术已经在中东地区的超高效混叠地震采集施工中得到应用,并取得了理想的效果。分析和总结实际应用成果,主要得到以下认识:

1) 针对超高效混叠地震采集勘探施工中数据量大的特点,本文通过采用搭建光纤网络环境的方式,实现了数据文件的高效传输,满足了实际生产对质控效率的要求;

2) 针对地震采集仪器在微震模式下采集,生成的连续记录存在数据丢失的问题,本文利用连续记录的时间连续特征,实现了对数据丢失问题的实时质控;

3) 针对可控震源指挥系统如何结合排列信息控制震源进行停炮和补炮的难点,本文提出的实时质控技术,一方面,通过利用UDP网络协议搭建局域网环境,实现了对排列状态和质控信息实时向可控震源指挥系统的传输;另一方面,通过建立问题排列出现的时空位置与炮点的对应关系,实现了对问题炮的实时定位。最终达到了及时提醒野外施工人员进行停炮和补炮的目的。

超高效混叠地震采集作业方式凭借其高效的作业施工优势,未来会得到更多的关注与推广,进而会使得配套的实时质控技术具有广阔的应用前景。