中国石化油藏地球物理技术进展与探讨

2020-03-30薛兆杰

李 阳,薛兆杰

(中国石油化工股份有限公司,北京100728)

据预测,在今后较长时期内,化石能源仍将是全球一次能源消费结构的主要来源,至2050年,可再生能源占比将大幅提升,但化石能源仍将占有主体地位。

我国油气消费仍将持续增长。据预测2030年石油需求将达到峰值,石油年均消费预计(6.64~7.00)×108t。我国天然气的需求从2004年进入快速发展期,年均消费增速14.5%。2030年和2050年天然气需求将分别达到6200×108m3和7000×108m3,一次能源占比分别为16.3%和17.6%。

我国油气供给矛盾突出,油气对外依存度不断攀升。原油产量2010年突破2.00×108t,2015年达到最高2.15×108t。近年来,受低油价影响,2018年全国原油产量1.90×108t,但消费量达到6.48×108t, 原油对外依存度达到70.6%。2018年我国天然气产量达1580×108m3,天然气消费量达2803×108m3,对外依存度超过43.6%。我国油气供给安全面临重大挑战。

从我国油气勘探开发看,陆地、海上油气勘探开发目标正面临着从浅层向深层、由构造油气藏向复杂岩性油气藏转移,面临着深水、深层、复杂山地和复杂构造,勘探开发难度不断增大。针对勘探地球物理技术发展,国内学者从地质、地震、测井、开发、工程等方面都进行了多角度、多层次的研究,形成了一些实用技术、特色技术。2016年,马永生等[1]总结了中国石化高精度三维地震、逆时叠前偏移成像、地震属性分析和地震反演技术等研究成果,介绍了这些技术在老区精细勘探和新区勘探突破中的应用效果。2018年,杜向东[2]在分析深水油气勘探面临问题的基础上,总结了我国海上油气勘探地震采集、处理解释和开发方面的研究进展,指出海上地震勘探要围绕物探装备、宽频宽方位、岩石物理实验、多波多分量、海上时移地震等技术开展研究。2018年,甘利灯等[3]指出随着勘探领域由构造转向非常规,针对非均质、各向异性储层,地震岩石物理分析和高保真地震资料处理是两个关键。

近年来,中国石化在油藏地球物理技术研究形成了以多尺度资料联合高精度成像、储层反演和油藏建模为核心的技术系列,同时结合大数据和人工智能技术,提高油藏描述精度,减少多解性,为提高油气采收率提供技术支撑。本文主要对中国石化近年来油藏地球物理技术取得的关键进展进行总结,分析面临的形势与挑战,最后讨论了技术发展方向。

1 油藏地球物理技术进展

油藏地球物理技术在油藏描述、动态监测及指导石油工程优化方面取得了显著进展,提高了油藏工程设计的针对性,指导了石油工程的优化,提高了效率和效果。

1.1 油藏描述技术

油藏地球物理在油藏描述中的应用总体向着更深层、更精细、更精准的方向发展,从而为油气开发提供了重要技术手段。

1.1.1 促进深层油气勘探开发

近年来,深层成为增储上产的主要方向,在西部的海相深层和东部的陆相深层发现了多个大型的油气田。我国深层由于埋藏深,地质构造复杂,储层类型多样,导致地震波场复杂。为了认识油藏,高效开发油气藏,必须解决油气藏的描述难题。油藏地球物理围绕岩石物理分析和波场建模、地震资料处理及解释,基础软件编制和应用开展了研究,形成了深层地震油藏描述技术并得到了应用。

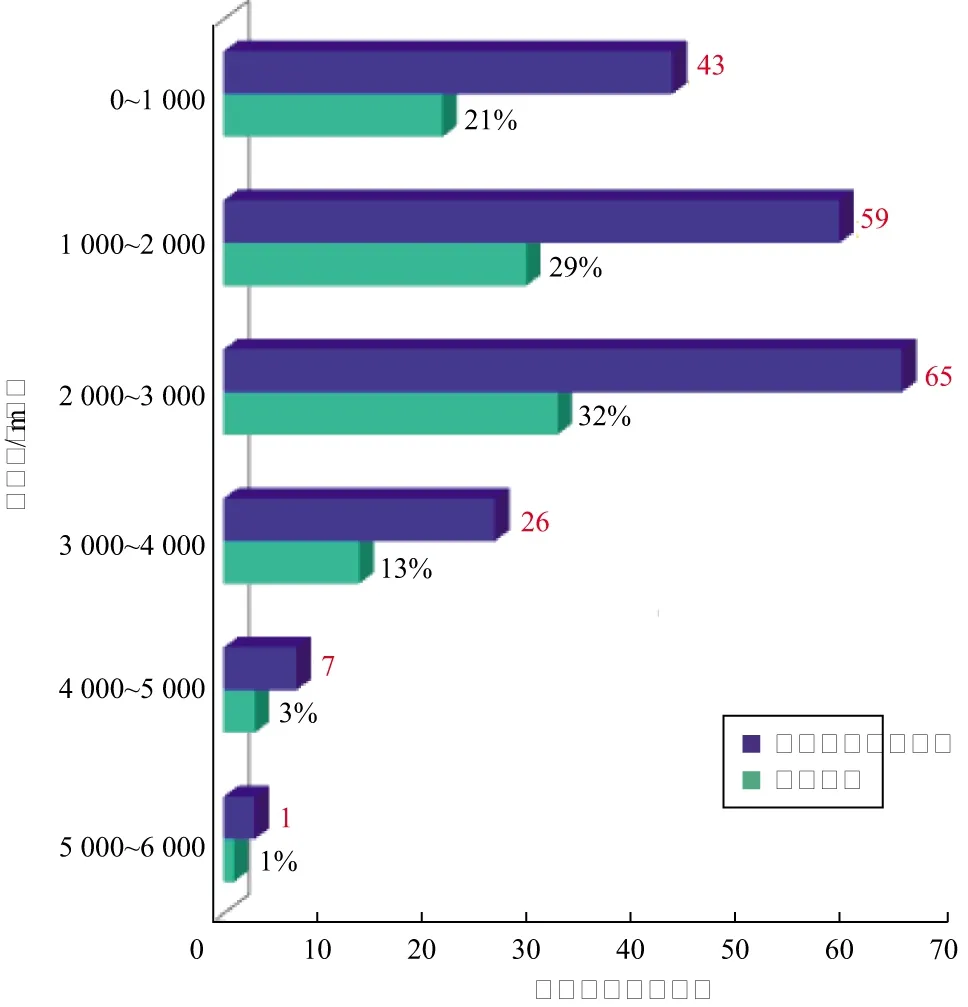

塔河油田位于塔里木盆地,储层为古生界碳酸盐岩,埋深5300~6900m,是世界上最深的特大型碳酸盐岩缝洞型油藏(图1)[4],三级地质储量30×108t。

图1 世界碳酸盐岩油藏深度统计

储层由构造和岩溶作用形成的洞、缝、孔组成,以洞、缝为主,分布不连续,单个缝洞规模及形态差异大。许多学者对塔河油田奥陶系岩溶分带、缝洞结构特征及成因进行了研究[4-7]。由于缝洞发育,在缝洞发育带钻井、测井获取资料难度大,地球物理成为储层描述的主要手段,但面临的问题是缝洞储集体埋藏深、类型多样,地球物理响应特征复杂,多解性强,有效储集体识别与预测困难。通过国家“973”和重大专项等项目的研究,形成了综合利用地震、测井和地质资料建立缝洞类型和充填物类型识别方法,研究构建了如图2所示的缝洞储集体识别与预测思路[4]。

图2 缝洞储集体识别与预测技术思路

利用物理模拟实验对地震波场规律进行研究。研发了适用于起伏地表的模拟装置,可以精确采集起伏地表下的地震信号,制作了不同缝洞尺度的大型地质模型。实验结果表明,溶洞顶底多次调谐效应与洞壁滑行波动的合成形成溶洞的绕射波动响应,构成了地震成像体上溶洞“串珠”识别模式,15m规模的缝洞体在埋深6000m的情况下可以获得地震响应。

在高精度成像方法方面,研发了倾角域补偿绕射波分离高精度成像方法、各向异性叠前逆时深度偏移缝洞成像方法等,使成像精度由30m提高到15m,在塔河油田应用该方法后,缝洞体的识别数量增加了19.5%。

研究结果表明,“两宽一高”地震数据的采集和成像处理是提高地震解释可靠性的基础[8-9]。基于“两宽一高”地震数据和OVT域五维地震资料的思想及技术是进行方位各向异性研究,提高构造解释、地层解释、岩性解释、流体识别、裂缝预测和地应力研究等解释精度和准确性的有效措施[10]。

形成了不同尺度溶洞和裂缝的解释方法。通过地震属性分析,建立了不同尺度断裂-裂缝预测技术,对于大尺度断裂带,基于地震数据进行综合刻画;对于中尺度断裂(褶曲),采用曲率蚂蚁体剖面进行识别,相对于传统蚂蚁体剖面该方法识别精度更高;对于小尺度裂缝(同相轴伸展),采用最大似然体识别。

对于溶洞,采用边缘滤波属性刻画边界,强振幅聚类与阻抗反演描述形体,分频偏移刻画小尺度溶洞;采用小波分尺度曲率属性,结合最大似然属性刻画不同级别裂缝;采用多属性的神经网络,通过井样本点学习,将反映不同类型的缝洞属性综合起来,有效地确定缝和洞之间合理的匹配关系。

从开发角度分析,不仅要找到缝洞,还要识别有效的缝洞,是否有效关键在于充填。基于贝叶斯反演实现了暗河缝洞体内部充填类型表征,使地震预测与测井解释吻合率达85.3%[11]。

1.1.2 提高储层描述精度

利用开发井形成的密井网资料约束进行储层三维空间精细描述已经成为提高描述精度的有效方法,主要包括有效拓展频宽、多尺度资料联合反演、条件递推建模及模型实时更新技术。

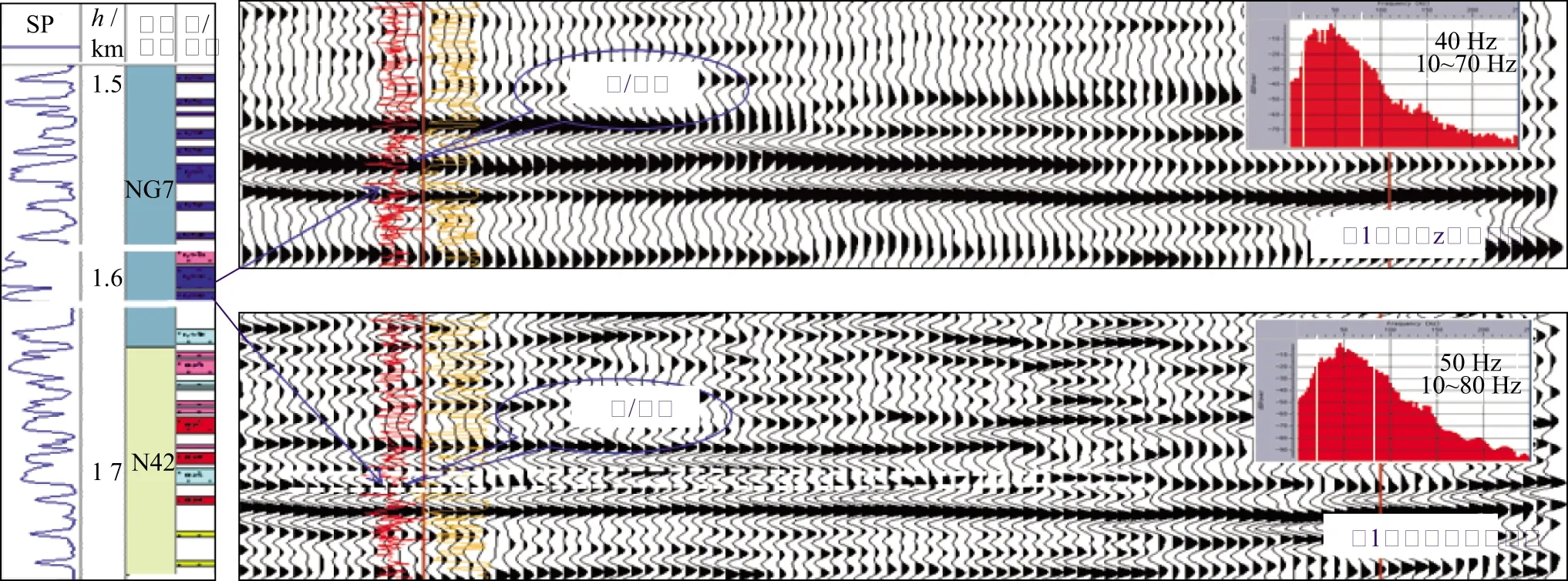

通过井控提高地震分辨率,采用多尺度联合反演精细刻画薄储层三维空间形态,确定缝洞纵向叠置关系和横向连通性。充分利用测井资料的高频信息,对地震资料进行高频补偿,高保真地提高地震资料的地质分辨能力。如图3所示,经井控约束地震资料处理提高分辨率后,优势频带拓宽15~20Hz,波组特征更清楚,能够准确识别出砂体的顶底边界。

研发了多尺度联合储层反演技术,充分联合测井资料垂向高分辨率优势和三维地震数据横向分布广的优势,基于贝叶斯融合理论,多资料联合提高储层反演精度。图4对比了常规反演结果与多尺度联合反演结果,纵向分辨薄层能力由8~10m提高至2~3m;横向分辨能力得到提高,储层展布关系清晰。

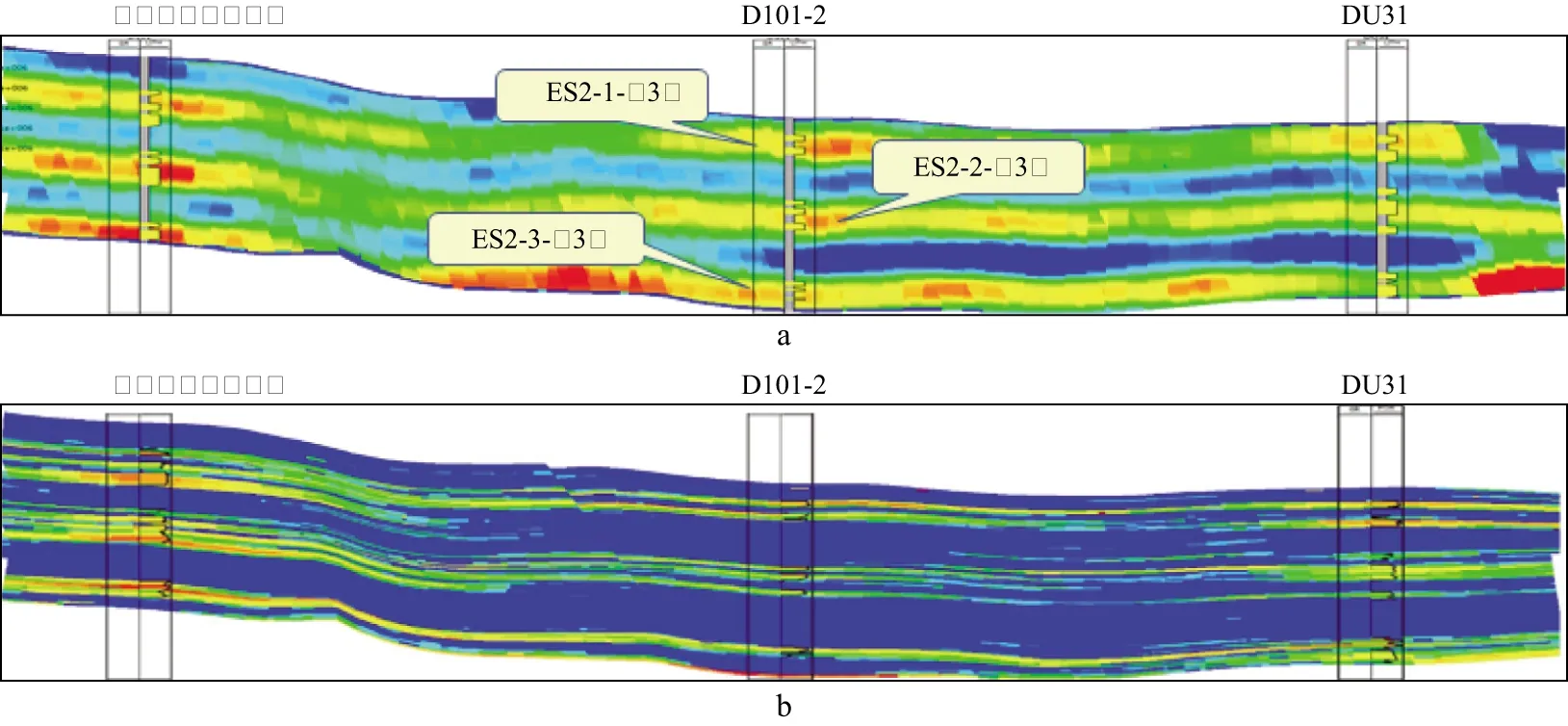

研发了条件递推油藏储层建模技术,提高了模型精度。综合利用岩心、测井、井中地震、井间地震、3D地震资料,针对这些资料纵向上分辨率不一致、横向上覆盖范围差异大的问题,采用条件递推随机建模方法,同时结合油藏动态资料修正,提高地质模型的精度和可靠性。图5对比了稀疏脉冲反演波阻抗剖面和条件递推孔隙度模型剖面,对3口抽稀井的统计可知,后者储层吻合率达91%。

图3 井控约束前(上)、后(下)地震资料处理结果

图5 稀疏脉冲反演波阻抗剖面(a)和条件递推孔隙度模型剖面(b)的对比

研发了油藏模型最优化实时更新技术。根据对构造、储层、流体的新认识,对油藏模型进行局部快速、准确更新,无需推倒重建,实现了油藏三维时空域建模。通过断层快速建模方法确定更新区域,采用构造局部变形更新方法进行局部模型实时更新,利用物性新资料匹配局部更新方法实现与大模型的无缝融合。

1.2 流体动态监测技术

1.2.1 时移地震剩余油分布预测技术

时移地震在国外油公司海上油气开发中的应用取得了较好的效果,但在陆上油田中,由于地表条件变化、天气变化、采集仪器更新、观测系统改进等影响,以及我国陆相沉积油藏井段长、砂泥岩互层的特点,所以应用难度较大。

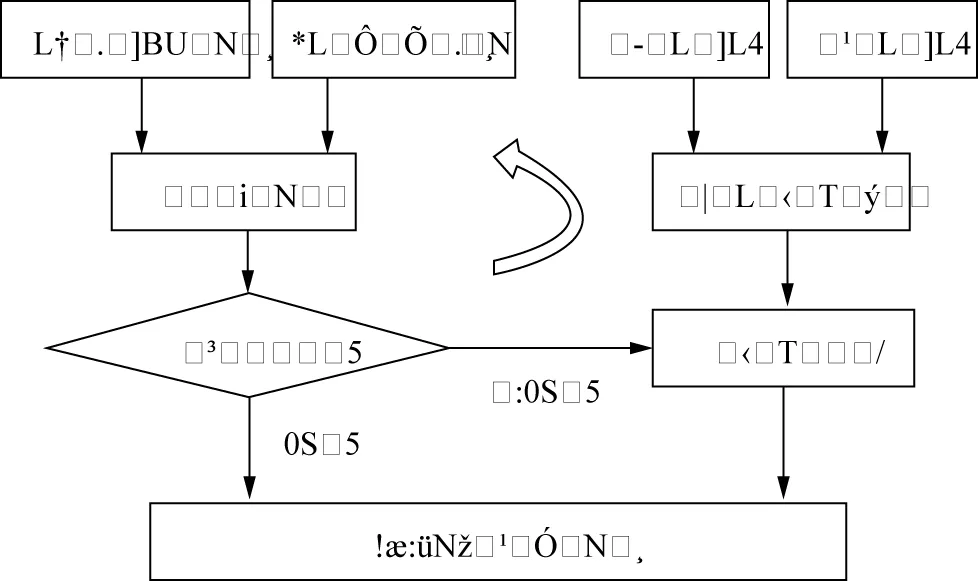

将陆地不同时期采集的地震数据,经过归一化处理,找出差异。以油藏数值模拟技术为桥梁,融合时移地震差异数据与开发静动态信息,发挥井信息的确定性和时移地震高空间采样的优势,形成了基于油藏数值模拟的时移地震综合解释技术,如图6。

图6 基于油藏数值模拟的时移地震综合解释技术流程

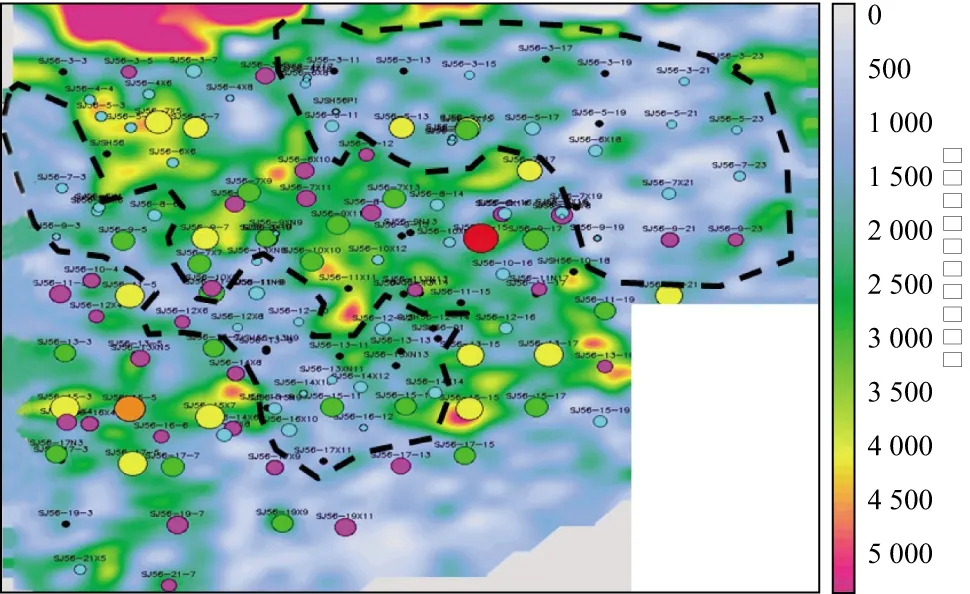

以单56稠油区时移地震应用为例。该区块1991年采集了三维地震数据,2010年又重新采集了三维地震资料。该区块于2000年投入开发,井距200m×140m,2007年主体部位加密为小井距:140m×100m,采用图6所示的技术流程形成了时延地震差异属性(图7),基于时延地震研究发现剩余油富集区块2个,如图中黑虚线所示范围,合计面积0.78km2,预测石油地质储量367×104t。该技术的广泛应用,使得永55、永3、高气7等区块均取得了好的效果。

图7 单56区块时延地震差异属性

1.2.2 粘弹介质地震流体识别技术

叠后反演适于声波介质,实现纵波阻抗反演;叠前反演适于弹性介质,实现纵横波速度、密度反演;粘弹性反演适于粘弹性介质,能够跨尺度表征,实现吸收衰减、流体因子、速度频散等流体预测,大幅度提高流体预测的精度。在常规地震反演基础上,针对地下介质粘弹性特征,基于粘弹介质地震波传播理论,探索研发了粘弹介质地震流体识别技术。

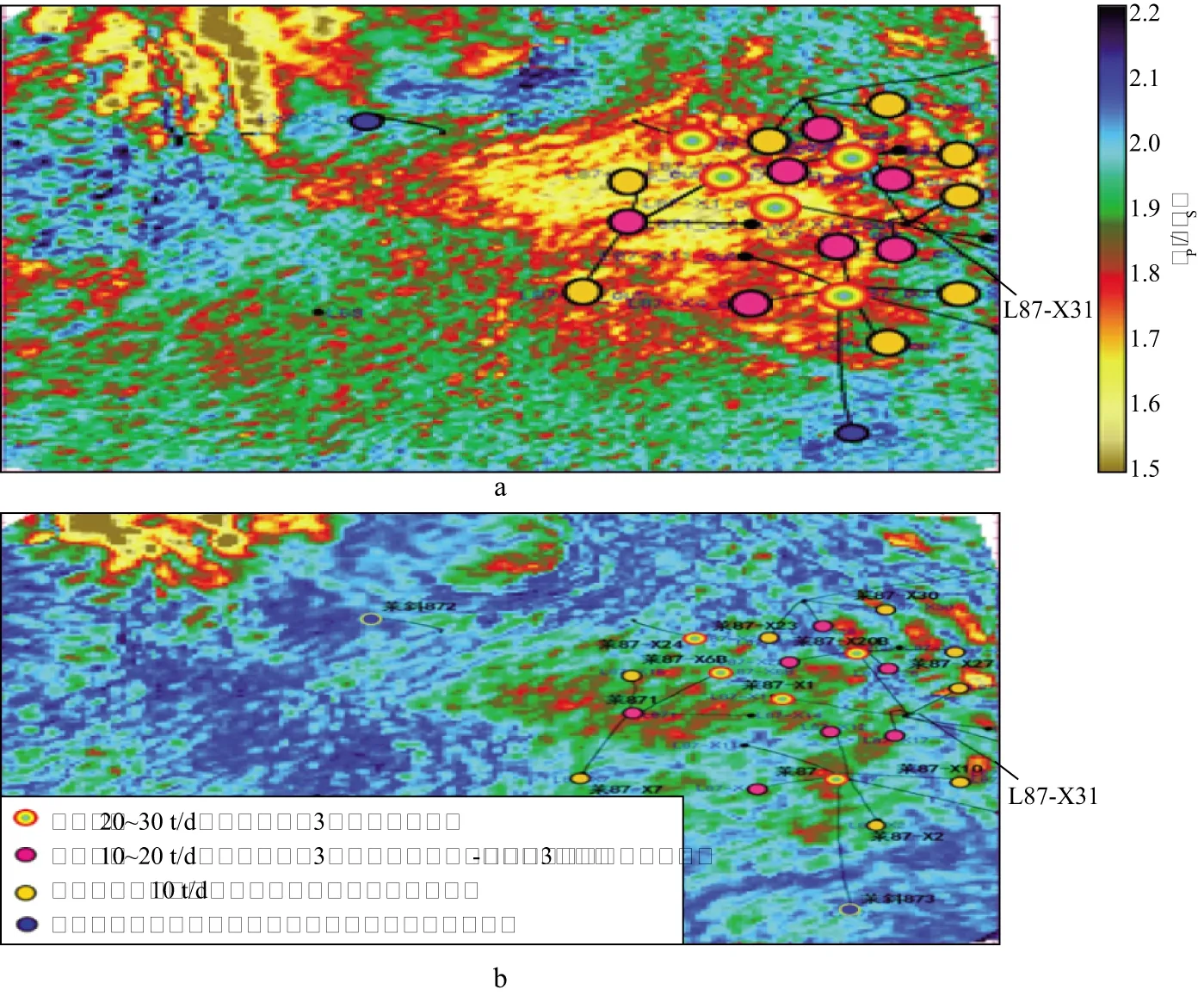

以青南莱87区块应用研究为例,采用不同方法对青南西次洼沙四纯上6砂组进行处理。图8a为采用某商业软件处理的叠前反演纵横波速度比预测结果,预测符合率为66.2%。图8b为采用粘弹流体因子预测的结果,预测符合率达73.4%。频变粘弹流体因子反演能区分油、水层,刻画油层变化并分析产能,在探明储量区块西边发现一有利储集区,部署了L87-X31井,获得了高产。

1.3 在石油工程中的应用

1.3.1 微地震压裂监测技术

微地震技术已广泛应用于监测水力压裂岩石破裂产生的震动,描述裂缝展布情况,评价压裂体积和效果,指导压裂方案优化调整。目前已经研究形成微地震专业设备及观测技术、微地震核心处理解释方法及一体化软件系统。

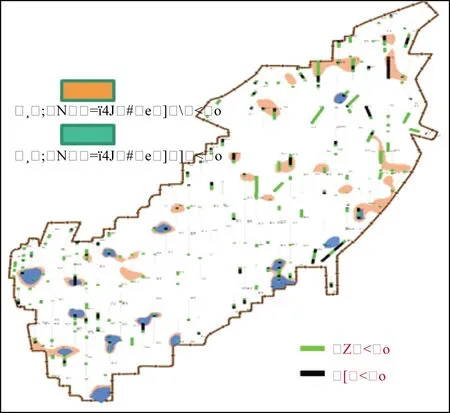

以涪陵页岩气微地震压裂监测为例。焦页48(JY48)平台微地震监测事件密度体、波及特征俯视结果如图9所示,平均单段压裂缝长246~319m。压裂后模拟缝纵向上波及小层平面分布见图10,微地震监测结果表明:礁石坝区块纵向上主要动用①~⑤小层,压后模拟结果表明裂缝纵向上延伸在①~⑤小层以内,仅局部延伸到⑥、⑦小层;600m井距生产,平面上两口井中间地质储量动用不充分,为页岩气的立体开发方案调整提供了依据。

图8 采用某商业软件的叠前反演纵横波速度比预测(a)和粘弹流体因子预测(b)结果的对比

图9 焦页48(JY48)平台微地震监测事件俯视结果

图10 压裂后模拟缝纵向上波及小层平面分布

另外,在盐227井工厂微地震压裂监测中,微地震监测结果与压裂施工曲线有较好的对应关系。储层压裂改造体积(SRV)达425×104m3,显示了较好的压裂效果。

1.3.2 随钻地震技术

随钻地震技术(DB-SWD)是以钻头破岩振动作为震源,地震检波器记录并获取VSP或逆VSP数据的技术。主要优点在于:①实现钻前预测,实时确定钻头在地震剖面上的位置,减小深度不确定性,对钻探过程实时监控,减少钻探风险;②不影响钻井作业,无检波器下井风险,深度方向可以连续测量,勘探效率高;③地震波近单程传播,实时性好。目前国内外许多油公司都在研究此项技术。

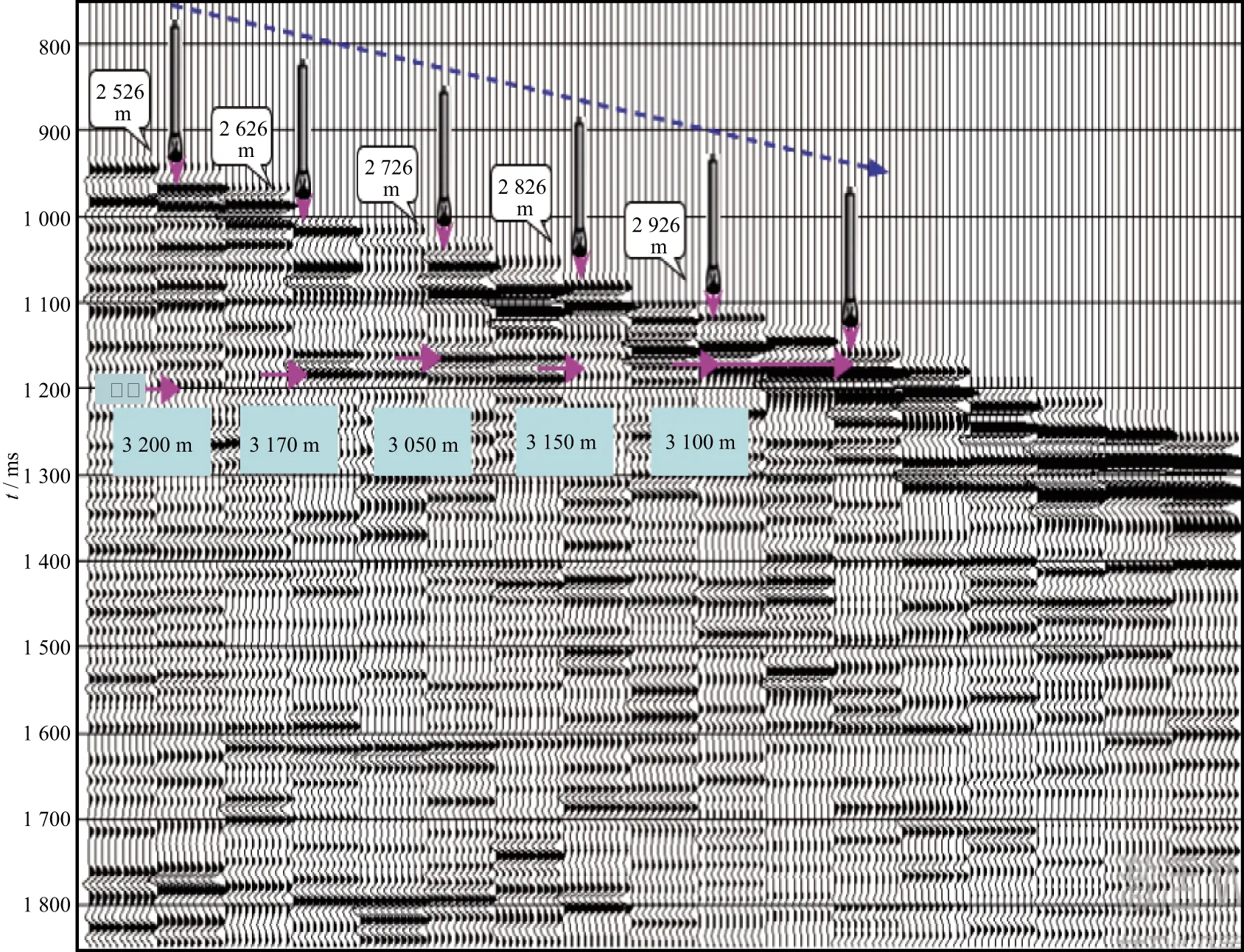

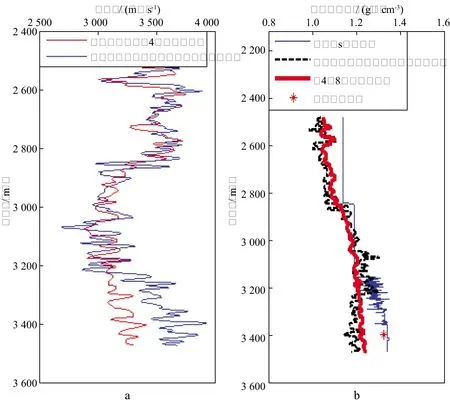

我们也开展了随钻地震试验,并在官130井层速度求取中进行了实际应用。钻头深度2476~3286m,可预测钻头前方200m的地层。如图11所示,目的层③的设计深度为3030m,随着钻探加深,对钻头前方目的层深度逐步进行修正,满足实时预测钻头前方目的层深度要求。与测井对比,主要目的层对应关系较好(图12)。

图11 目的层深度的修正

图12 随钻地震层速度与测井声波速度(a)以及实测与预测密度(b)的对比

对比随钻地震层速度与测井声波速度发现,两者吻合率高,预测地层压力与实测地层压力相比,精度满足施工要求,也可实时调整导向钻井及工程参数、钻井轨迹等。

2 油藏地球物理技术面临的挑战

2.1 开发对象日趋复杂

2.1.1 深层成为增储上产的主要方向,新增储量品位下降

随着国民经济的发展以及国际形势的不稳定,要保证我国原油产量的稳定性,天然气要实现快速发展,以保障国家能源的安全供应。深层超深层、深水及非常规油气正成为增储上产的主要方向。随着勘探开发对象日趋复杂(由简单圈闭走向复杂圈闭,如前陆冲断带油气藏;由浅层陆相走向深层海相,如深层碳酸盐岩、火山岩油气藏;由近海浅水走向海洋深水,如海洋深水油气藏;由常规油气走向非常规油气,如页岩油气、煤层气等),认识和开发的难度也在日益加大。

深层资源成为增储上产的主要领域。我国西部盆地多为叠合盆地,深层沉积厚度大,发育多套烃源岩层系及油气成藏组合;东部断陷盆地潜山发育,具有继续发现大型油气田的条件。据原国土部资料,全国深层-超深层石油地质资源量约占全国石油地质总量的21%,探明程度仅13%,待探明地质资源量占全国待探明石油资源的26%。全国深层常规天然气地质资源量占全国的55%,探明程度10%,剩余地质资源量占待探明资源的56%。全国页岩气资源丰富,其中四川盆地及其周缘地质和可采资源量分别占全国的52.4%和51.7%。中国石化四川盆地及其周缘地区页岩气地质资源量中,3500m以浅、深层页岩气的占比为30%、70%。

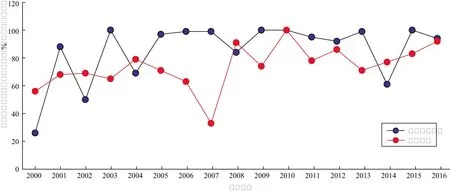

探明储量中,低品位资源占比不断增加。我国历年新增探明地质储量中,低渗透、低丰度、非常规等难以动用储量比例显著增高,低渗-特低渗占新增储量65%以上(图13)。探明未动用油由2010年的65×108t上升到2016年的72×108t,新建产能由1988×104t下降到1459×104t。

图13 低渗-特低渗石油、天然气地质储量历年占比

2.1.2 老油田开发提高采收率难度大

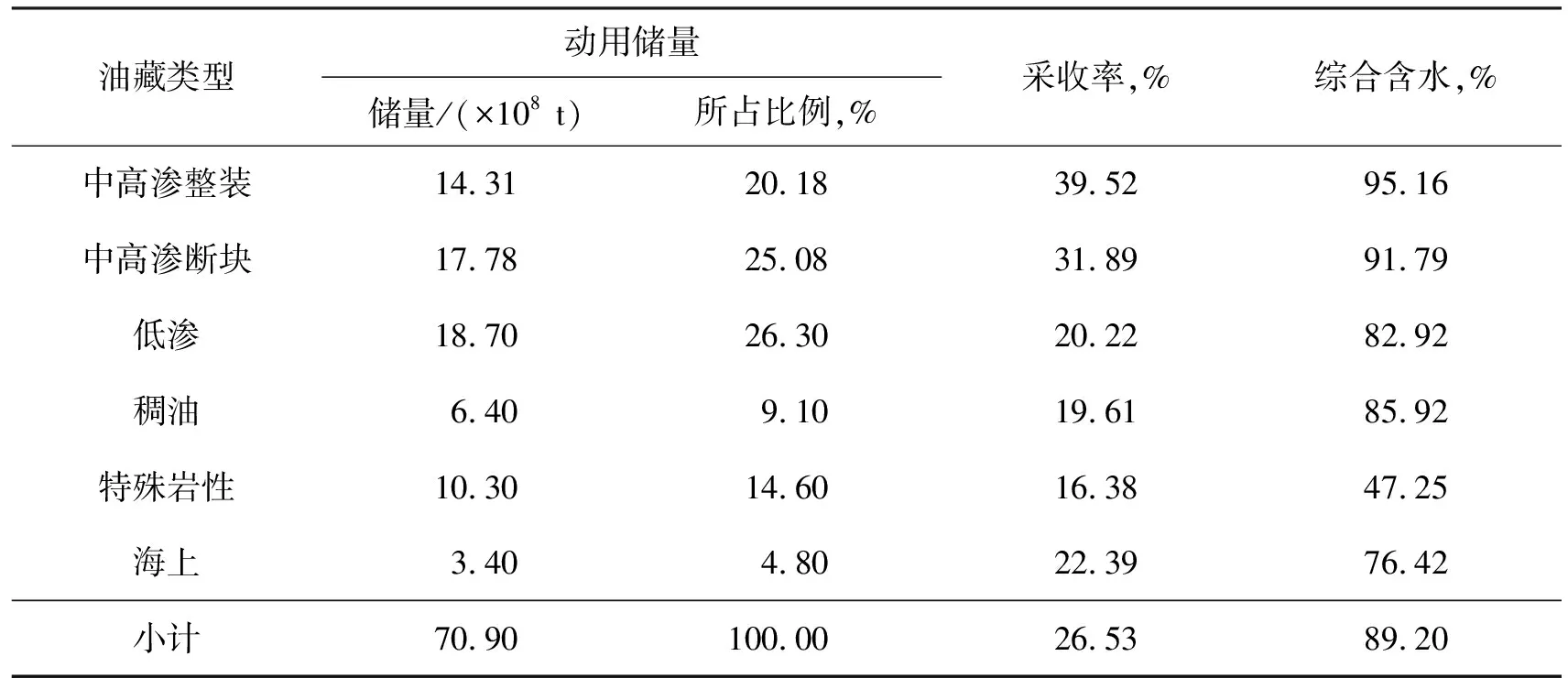

作为产量主体的中高渗油田全面进入特高含水期,采收率低。中石化2017年动用石油储量31×108t,平均采收率仅为22.4%。由于老油田含水高,剩余油分布零散,提高采收率难度大(表1)。问题的关键是怎样提高剩余油分布识别和描述的精度。

2.2 油藏地球物理的技术挑战

油田的复杂性对油气藏描述的精度提出了更高的要求,因此油藏地球物理技术面临更多的挑战。从基础研究看,面临着两个科学问题:一是如何提高分辨率?提高纵横向分辨率和信噪比是关键(从数学分析看,纵向分辨率可以实现层的无限细分,但实际的地震资料存在局限性);二是地震信息是地质体的综合反映,每一个信息的地质意义是什么,这需要不断地深入研究。

在技术方法方面,要不断提高储层连通性和流体的识别和描述,即储层、隔层、断层的描述,流体的分布和流动性的描述,精度上实现定量化和半定量化的评价,既反映其宏观规律,又可以实现微观结构尺度和精度的统一性。为开发工程提供更加准确的目标,进一步提高效率,降低成本。

表1 中石化不同类型油藏水驱储量统计

3 关于技术发展的探讨

面对油藏地球物理的挑战和开发的需求,为实现降本增效目标,应注重4个方面的研究:①研发更高精度的仪器设备,实现地球物理资料的高精度、高效采集;②加强油藏参数与地球物理的融合,实现地震数据、随钻测量、开发过程中的全方位、高精度、自动化、实时采集,提高建模精度;③挖掘数据,研发基于物理和数据驱动相结合的预测方法,减少不确定性;④研发高密度、大信息量、采集处理解释的集成一体化平台。

针对薄层、薄互层难题,发展“两高一宽”的地震采集新技术、储层和流体直接反演技术、地震解释和油藏建模一体化技术、油藏动态监测技术,针对非常规油气藏,工程甜点主要局限于实验室数据的状况,要发展对纹层发育页岩、薄层韵律的识别和描述技术。以下关键技术的研发是重点。

3.1 井中高精度地震技术

针对东部成熟探区精细勘探开发对地震资料的高分辨率需求和地表采集条件越来越复杂的难题,综合井中(井间地震和VSP技术)、地面地震各自优势,依据“多道少炮,以炮代道”原则,研发井中激发,地面三维高密度检波器接收的井中三维高精度地震技术,形成高分辨率的可用于地震油藏动态监测新技术。二者如何联合采集、联合处理,是下一步的主要研究方向。

3.2 地震解释、地质建模、油藏工程一体化平台

构建地震解释、地质建模一体化平台,实现地震综合解释、油藏建模、油藏数值模拟和开发方案一体化,提供一套完整的从勘探到开发、油田地质与工程一体化解决方案,实现多学科、多链条的无缝连接与高效协同。

3.3 石油工程地球物理关键技术

岩石力学与地应力参数是油气勘探、开发、钻井及石油工程的重要依据,要不断利用地球物理信息,提高岩石力学参数模型、压力剖面预测的精度,为优化钻井、完井与石油工程方案,提高工程效率、降低作业成本及风险提供依据。

3.4 随钻地震技术

随钻地震技术目前面临如下3个问题。①信噪比极低;钻头破岩时的振动能量太小,井场噪声强。②提高信噪比的处理方法应用效果不佳:震源特征未知并随时间而变;经由钻柱传播的钻头信号被强烈改造,源信号特征恢复非常困难;采集的信号中混有相同频带或相关噪声。③数据处理要求高:随钻地震钻井工程应用模型开发难度大;难以实现随钻地震实时快速处理。未来的研究方向主要集中于:识别有效信号与提高信噪比,提高钻前地层成像和描述的精度,提高实时性。

3.5 人工智能油藏地球物理技术

在目前人工智能技术快速发展的背景下,面对老区海量的多尺度地震数据、井资料和开发动静态数据,迫切需要在油藏地球物理技术基础上,融入人工智能新技术,实现油藏地球物理智能化发展,大幅度、高效率提高油藏描述精度和剩余油预测水平。今后应在以下5方面重点开展研究:①模式识别构造精细刻画技术;②深度学习的井震储层精细描述技术;③人工智能剩余油分布预测技术;④基于大数据的油藏综合建模技术;⑤开发方案智能优化调整与决策技术。

4 结束语

我国油气藏类型多样,地质条件复杂,开发难度大。油藏地球物理技术已经成为认识油藏、开发油藏、改造油藏,提高采收率不可缺少的技术手段,在加强已有技术应用的同时,需要进一步加强油藏地球物理技术的理论和技术攻关,实现技术新突破,提升解决复杂问题的能力和物探技术服务水平,为油气高效开发提供有力的技术支撑。