基于某矿区东侧地质灾害危险性评估的研究

2020-03-29张怡

张 怡

(江西省地质矿产勘查开发局九一二大队,江西 鹰潭 335000)

1 概述

某矿区东侧地块用地占用总面积45512.67m²,规划用地性质为选矿厂修建用地。该评估区地貌类型主要为低丘,地面标高50.0m ~102.4m,相对高差52.4m,地势起伏较大;据现场调查,规划用地区域地表分布有第四系松散层粉质粘土、中元古界双桥山群变质砂岩、板岩,岩土体工程性质不良;拟建区附近断裂带分布少,场地属基本稳定区;评估区内松散地层富水性一般,地下水补给排条件较简单,岩性岩相变化不大,大气降水基本经由地表汇流至附近地表水体,其余补给地下水,水文地质条件良好;综上,评估区内地质环境复杂程度为中等。用地规划项目为重要建设工项目,地质环境复杂程度中等,依据《地质灾害危险性评估技术要求》评估规范规定和要求,本项目地质灾害危险性评估等级为一级[1]。

2 地质灾害危险性现状

2.1 现状切坡、崩、滑情况

评估区为低丘地貌,地面标高50.0m ~102.4m,最大高差52.4m,地面坡度5°~30°,地面起伏较大,土地利用多为林地、建筑物。据现场调查,拟建区附近未发现有崩塌、滑坡等情况。

2.2 人工切坡稳定性评估

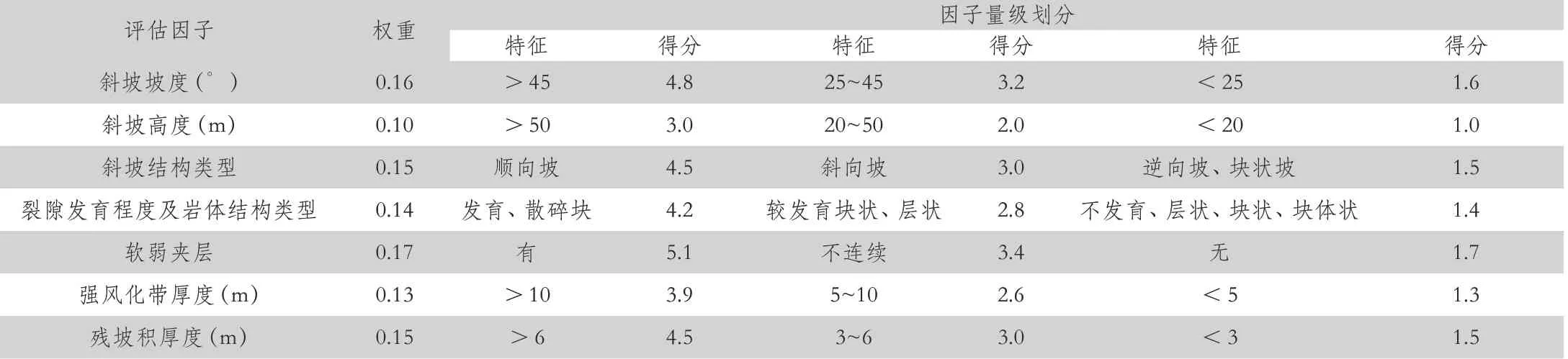

拟建区东部发现三处人工边坡(QP1、QP2、QP3),其中。

切坡QP1 位于拟建区南侧,坡向180°,坡度约45°,坡高10m ~18m,为岩质边坡,强风化层厚度约5m ~8m,残坡积层0.5m ~1.5m,岩性为板岩、变质砂岩,地层产状158°∠60°,为顺向坡,岩层倾角大于坡角,现状稳定性较差。

切坡QP2 位于拟建区东侧,坡向90°,坡度约45°,坡高5m ~8m,为岩质边坡,强风化层厚度约5m ~8m,残坡积层0.5m ~1.5m,岩性为板岩、变质砂岩,地层产状158°∠60°,为斜向坡,现状稳定性较差。

切坡QP3 位于拟建区北侧,坡向0°,坡度约45°,坡高3m ~6m,为岩质边坡,强风化层厚度约5m ~8m,残坡积层0.5m ~1.5m,岩性为板岩、变质砂岩,地层产状158°∠60°,为逆向坡,现状稳定性良好[2]。

表1 斜坡稳定性量化评判标准表(岩土混合斜坡)

表2 斜坡稳定性评估一览表

2.3 自然斜坡稳定性评估

评估区为低丘地貌,地面标高50.0m ~102.4m,周边自然斜坡坡度在0°~30°之间,由于城区开发,大部分原始山体被开发、整平后不存在威胁,少部分未开发的山体呈浑圆状,植被发育茂密,现场调查也未发现有斜坡失稳现象,因此自然斜坡稳定性对规划用地影响较小。

2.4 沟谷泥石流易发性现状评估

根据地质灾害调查与区划报告可知,该评估区为泥石流少发区。经现场调查,区内未见泥石流、洪水地质灾害。

评估区构造剥蚀低丘区冲沟短浅宽缓,植被较发育,发生泥石流的可能性小,危险性小。

2.5 地面塌陷现状评估

2.5.1 岩溶地面場陷

评估区主要分布第四系松散层粉质粘土、亚砂土、砂砾石层,下伏基岩为变质岩类的变质砂岩、板岩等,均为非可溶岩层,发生岩溶地面塌陷的可能性不大。

2.5.2 采空区地面塌陷

根据现场调查访问,拟建区无地下硐采以及人工明室施工活动,发生采空地面塌陷的可能性不大。

3 结论

规划用地地形平缓,地表主要分布中元古界双桥山群板岩、变质砂岩,为非可溶性岩层,用地范围周边也无地下人工硐室或地下开采活动迹象,因此现状下,规划用地遭受地质灾害的可能性小。

4 地质灾害危险性综合评估及防治措施

4.1 地质灾害危险性综合评估

4.1.1 综合评估

(1)评估区为低丘地貌,地面标高50.0m ~102.4m,地形坡度0°~30°之间,土地利用多为林地、建筑物,现场调查未发现崩、滑现象;自然斜坡未有失稳迹象,斜坡稳定性较好。

(2)评估区主要分布第四系松散层粉质粘土、亚砂土、砂砾石层,下伏基岩为变质岩类的板岩、变质砂岩,均为非可溶岩层,发生岩溶地面塌陷的可能性不大。根据现场调查访问,拟建区无地下硐采矿山以及人工硐室施工活动,发生采空地面塌陷的可能性不大。

(3)拟建区处于低丘地貌,地势起伏较大,场地平整工程施工将会产生挖方,由于场地平整标高与四周道路标高一致,故场地平整后不产生人工边坡,拟建工程诱发崩塌、滑坡的可能性小;施工过程中注意土石方堆积,避免诱发泥石流;规划用地下伏基岩为变质岩类,为非可溶岩层,周边无地下开采、人工硐室活动,工程施工也不会产生同类施工活动,因此引发地面塌陷的可能性也较小。

4.1.2 规划用地危险性分区

危险性分段是根据现状评估及预测评估的基础上,考虑规划用地内地质灾害危险性,对规划用地进行危险性分区。

通过上述评估,可以看出拟建区地处低丘地貌,地形起伏较大,现场崩滑流地质灾害点较小,地质灾害发育程度较弱;场地平整工程施工将会产生挖方,由于场地平整标高与四周道路标高一致,故场地平整后不产生人工边坡,拟建工程诱发崩塌、滑坡的可能性小;因此将规划用地分为一个区:地质灾害危险性小区。

4.2 适宜性评价

由上述评估结果可知,规划用地地处低丘地貌,地形起伏较大,现场崩滑流地质灾害点较小,地质灾害发育程度较弱;基岩为变质砂岩、板岩,为非可溶性岩类;场地平整工程施工将会产生挖方,由于场地平整标高与四周道路标高一致,故场地平整后不产生人工边坡,拟建工程诱发崩塌、滑坡的可能性小;评估区内地质构造相对简单,属场地稳定区。

4.3 防治措施

场地平整过程严格按照施工规范进行,从上到下逐步开挖,施工中产生的土石方,应按规范要求的坡度、地点进行堆放,避免形成二次灾害。

5 结论

(1)根据地质灾害调查与区划报告,评估区为泥石流少发区。经现场调查,区内未见泥石流地质灾害。评估区构造剥蚀低丘区冲沟短浅宽缓,发生泥石流的可能性小,危险性小。

(2)评估区主要分布第四系松散层粉质粘土、亚砂土、砂砾石层,下伏基岩为变质岩类的板岩、变质砂岩,均为非可溶岩层,发生岩溶地面塌陷的可能性不大。根据现场调查访问,拟建区无地下硐采矿山以及人工硐室施工活动,发生采空地面塌陷的可能性不大。

(3)规划用地地质灾害发育程度较弱,预测工程施工产生的地质灾害问题易于防治,将规划用地危险性分区分为一个区:地质灾害危险性小区。