诸葛亮与蜀道文化

2020-03-28梁中效

梁中效

(陕西理工大学 两汉三国文化研究中心,陕西 汉中 723001)

在辉煌灿烂的五千年中华文明史上,将人生最壮美的事业和最灿烂的时光书写在蜀道线上的政治家唯有诸葛亮;在跌宕起伏的五千年蜀道文化史上,将人生最美丽的华章和最宝贵的生命留在蜀道线上的文化大家唯有诸葛亮。因此,诸葛亮是千里蜀道线上最灿烂的文化符号,三国文化是蜀道线最具魅力的文化遗产。所以,探讨诸葛亮与蜀道文化,具有重要的历史和现实意义。

一、诸葛亮人生的辉煌在蜀道线上完成

公元207年诸葛亮27岁时,在刘备三顾茅庐之后出山,辅佐刘备战赤壁、夺荆州、定巴蜀,建立蜀汉政权;223年诸葛亮43岁时,刘备白帝城托孤,诸葛亮受任于败军之际,奉命于危难之间,挑起了治理蜀汉的重任;227年诸葛亮47岁时,在平定南中之后,上奏《出师表》,屯兵蜀道咽喉汉中,开始北伐,直到生命的最后一刻,将人生最壮美的八年留在了蜀道线上。

蜀道成就了诸葛亮的辉煌,诸葛亮提升了蜀道的影响。诸葛亮在蜀道线上实现了人生的华丽转身,达到了人生事业辉煌的顶点。他的权威无与伦比,内外无比敬仰;他的人格更加完美,形象高大无比;他的思想更加深邃,留下了宝贵的文化遗产;他的影响穿越时空,死后由人变成了神。

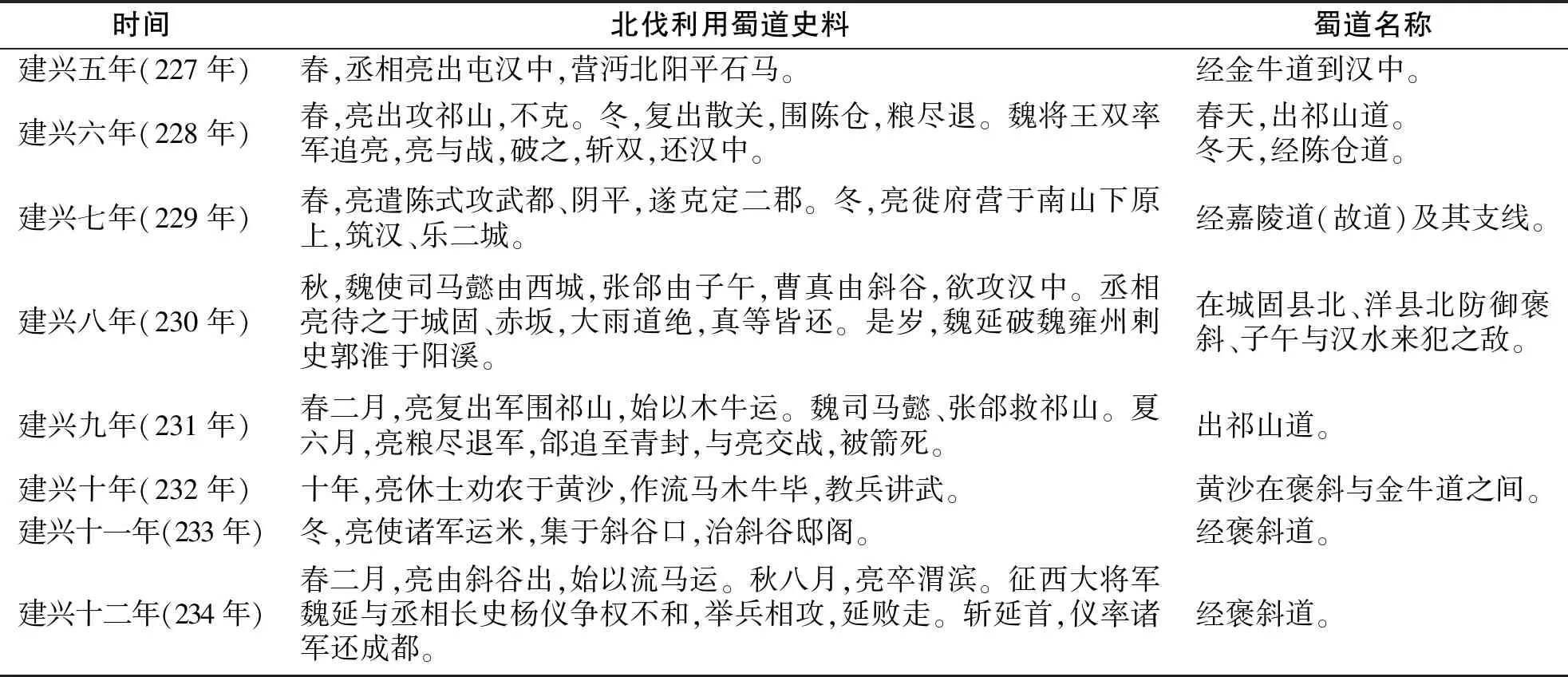

首先,诸葛亮在蜀道线上建立了战时军政体制。他统帅蜀汉的精锐之师,集中全国的人力、物力、财力,在蜀道线上坚守了七年,几乎每年都在进行或准备打仗,这在历代杰出的政治家、军事家当中是独一无二的。现以《三国志·后主传》为基础,罗列诸葛亮在蜀道线上八年的事迹。

时间北伐利用蜀道史料蜀道名称建兴五年(227年)春,丞相亮出屯汉中,营沔北阳平石马。经金牛道到汉中。建兴六年(228年)春,亮出攻祁山,不克。冬,复出散关,围陈仓,粮尽退。魏将王双率军追亮,亮与战,破之,斩双,还汉中。春天,出祁山道。冬天,经陈仓道。建兴七年(229年)春,亮遣陈式攻武都、阴平,遂克定二郡。冬,亮徙府营于南山下原上,筑汉、乐二城。经嘉陵道(故道)及其支线。建兴八年(230年)秋,魏使司马懿由西城,张郃由子午,曹真由斜谷,欲攻汉中。丞相亮待之于城固、赤坂,大雨道绝,真等皆还。是岁,魏延破魏雍州剌史郭淮于阳溪。在城固县北、洋县北防御褒斜、子午与汉水来犯之敌。建兴九年(231年)春二月,亮复出军围祁山,始以木牛运。魏司马懿、张郃救祁山。夏六月,亮粮尽退军,郃追至青封,与亮交战,被箭死。出祁山道。建兴十年(232年)十年,亮休士劝农于黄沙,作流马木牛毕,教兵讲武。黄沙在褒斜与金牛道之间。建兴十一年(233年)冬,亮使诸军运米,集于斜谷口,治斜谷邸阁。经褒斜道。建兴十二年(234年)春二月,亮由斜谷出,始以流马运。秋八月,亮卒渭滨。征西大将军魏延与丞相长史杨仪争权不和,举兵相攻,延败走。斩延首,仪率诸军还成都。经褒斜道。

从上表可以看出,诸葛亮生命的最后八年是在蜀道线上度过的,他的七年奋战,赢得了此后蜀汉政权二十余年的安稳。他将丞相府和北伐司令部合而为一,建立起统筹行政与军事的战时指挥体制。建兴七年冬(229年),“亮徒府、营于南山下原上,筑汉、乐二城。”[1]896这里的“府”即丞相府,“营”即北伐司令部大本营。诸葛亮死后,后主刘禅任命“左将军吴壹为车骑将军,假节督汉中。以丞相留府长史蒋琬为尚书令,总统国事。”[1]897就是将诸葛亮的在世时的军政大权一分为二。由此可见,诸葛亮总揽军政,确保了北伐战略的统一指挥,但也让他承受着巨大的压力,对内治理内政,对外北伐曹魏、结盟东吴,相府军中,诸事丛集,日理万机,压力巨大,非常人所能承受,这一切都让诸葛亮身心疲惫。“受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明。”[1]920“臣受命之日,寝不安席,食不甘味,思惟北征,宜先入南。”“自臣到汉中,中间朞年耳”,兵败街亭,失去赵云等七十余将,精锐武骑一千余人[1]923。北伐的长期性、艰苦性和不确定性,远远超出了诸葛亮的想象,所以诸葛亮由前《出师表》的自信,变为《后出师表》的不太自信。尽管如此,“臣鞠躬尽力,死而后已”。正是这种忠贞不二,勇于担当的使命意识,百折不挠,坚韧不拔的奋斗精神,使诸葛亮在蜀道线上实现了人生的华丽转身,由一位平凡的人转变为杰出的政治家、军事家。第一,诸葛亮的北伐大业,让他站在了蜀汉正统的道德制高点上。“今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。”[1]920北伐,对外确立了蜀汉正统,曹魏“奸凶”,正义之师的地位;对内继承先帝遗志,效忠后主刘禅;树立了蜀汉国家的政治目标,即“兴复汉室,还于旧都”。第二,诸葛亮的北伐大业,让他找到了蜀汉弱国独立自强的生存战略。蜀汉以益州一州之地,对抗曹魏九州之国。蜀汉人口约九十四万,兵力约十万余。曹魏人口约四百四十三万,总兵力约五十余万。在敌强我弱的背景之下,“然不伐贼,王业亦亡,惟坐待亡,孰与伐之?”[1]923正是这种挥之不去的忧患意识和生存危机,使得北伐成为蜀汉激发全国民众斗志、争取生存空间的国家战略。第三,诸葛亮的北伐大业,使他在蜀汉各派势力的明争暗斗中立于不败之地。在蜀汉政权内部,有以关羽、张飞、糜竺、赵云等为代表的元从派,以诸葛亮、马良、蒋琬等人为代表的荆州派,以法正、张松和李严等为代表的东州派,以许靖、刘巴、秦宓、谯周等为代表的益州派,在北伐是国家生死存亡战略的大前提之下,诸葛亮平息了蜀汉内部的派系之争,击败了最大的政治对手李严,名正言顺地集军政大权于一身,沉重打击了本土势力,确立了自已对全国的权威统治。第四,诸葛亮的北伐大业,使得诸葛亮创建了以北伐为目标的战争体制。北伐战争体制,萌芽于永安托孤,奠基于建兴五年春诸葛亮率军出屯汉中,形成于建兴九年(231年)秋八月废李严为庶人。北伐战争体制主要体现在三个方面:一是在意识形态上,全国的思想高度统一于“兴复汉室,还于旧都”的目标;二是在国家战略方向上,将主要精力和所有资源放在北伐中原上;三是在政治体制上,建立了丞相统揽军政大权,“政事无巨细,咸决于亮”的高度集权体制。“如果没有诸葛亮的铁腕统治,如果没有蜀汉以北伐为目标的战争体制,蜀汉在历史上就不会有那么耀眼的作为,就不会有不错的外部环境,甚至会提早灭亡。”[2]91-92第五,诸葛亮的北伐大业,成就了他在中国历史上杰出政治家、军事家的崇高地位。诸葛亮北伐虽然在战略目标上并未实现“兴复汉室,还于旧都”的目的,但实现了弱国与强国博奕,以弱胜强、争取生存空间的国家目标。将战争推进到秦岭以北、以西的敌国境内,确保了秦岭防线的安全,使北伐基地汉中坚如磐石,使得蜀汉国家安宁稳定。深受诸葛亮敬重的法正,当年辅佐刘备夺取汉中时,曾提出著名的《汉中三策》:预言了汉中对于未来蜀汉政权的战略价值:夺取汉中后,“广农积谷,观衅伺隙,上可以倾覆寇敌,尊奖王室;中可以蚕食雍、凉,广拓境土;下可以固守要害,为持久之计。”[1]961诸葛亮北伐,虽然未能实现“倾覆寇敌”,“还于旧都”的上策,但却完美地实现了中、下两策,为蜀汉政权争得了二十余年的生存时间与生存空间。因此,诸葛亮北伐在战略与战术上取得了较大的胜利,也使他本人成为司马懿等三国一流政治家、军事家敬畏的人物。

二、蜀道军事的辉煌在诸葛亮时代实现

在三千年壮美的蜀道历史上,无论是以蜀道为国家生命轴线的汉唐西部时代,还是以大运河为国家生命轴线的宋明东部时代,蜀道既见证了汉唐盛世的辉煌,又承载了国家分裂动荡时期南北争战的硝烟。蜀道军事的辉煌主要集中在战国时期、三国时期、宋金对峙时期,尤以三国时期影响最大。三国英雄曹操、刘备、诸葛亮、司马懿等人,在蜀道线上的金戈铁马,增添了蜀道的魅力与影响;而诸葛亮在蜀道线上的八年奋战,将热血和生命留在了他魂牵梦绕的古道之上,其利用蜀道时间之久、发明创新之多、对古道军事思虑之深等方面都是空前绝后的,他将蜀道军事推向了辉煌。

首先,诸葛亮高度重视对蜀道交通道路的建设与维护。“蜀道”是汉唐长安(洛阳)通向四川成都的道路,也即是沟通中原与西南的交通大动脉,三国是蜀道交通承上启下的重要阶段。蜀道因穿越秦巴山地,道路设施多“栈”而称之为“栈道”。“栈道”一词出现在春秋战国时期,《史记·范雎蔡泽列传》云:“栈道千里,通于蜀汉,使天下皆畏秦。”[3]1894《史记·货殖列传》亦云:“栈道千里,无所不通,唯褒斜绾毂其口”[3]2467,秦汉时期西南川陕间的栈道交通体系被三国蜀汉所继承。“蜀道”一词的出现晚于栈道,目前所见资料出自东汉。《后汉书·张霸传》:张霸是成都人,在国都洛阳为官,临终遗命子孙曰:“今蜀道阻远,不宜归茔,可止此葬。”[4]834诸子遵命,葬于河南梁县。这里的蜀道即指国都洛阳通向成都的道路。《三国志·刘封传》注引《魏略》曰:“太和中,仪与孟达不和,数上言达有贰心于蜀,及达反,仪绝蜀道,使救不到。”[1]994沈仪为西城太守,治所在今陕西安康市,而孟达镇守上庸(今湖北竹山县)。因此,孟达降蜀后,沈仪切断了由成都经金牛道到汉中,再由汉水向东的大道,导致司马懿很快平定了孟达。这里的“蜀道”是指由成都、汉中沿汉水向东通向中原或东南的道路。诸葛亮所利用的蜀道与上述栈道、蜀道基本一致,就是川陕间联系中原与巴蜀的道路。司马懿快速解决了孟达降蜀,直接影响了诸葛亮未能采纳魏延从子午谷偷袭长安的建议。因此,诸葛亮在北伐期间,极为重视汉中南北交通道路的建设。其一,诸葛亮极为重视成都与汉中之间金牛道的交通建设。建安二十四年(219年)夏天,刘备从曹操手中夺得汉中,自称“汉中王”,“以汉中、巴、蜀、广汉、犍为为国。”“于是还治成都,拔魏延为都督,镇汉中。”注引《典略》曰:“备于是起馆舍,筑亭障,从成都至白水关,四百余区。”[1]885-887也就是说,刘备在夺取汉中之后,很快就建立起了成都至白水关的交通馆舍、驿站体系,作为镇守成都的诸葛亮,是交通体系建设的指挥者。白水关位于今四川广元市青川县营盘乡白龙江金溪河口,因在古白水县(治今青川县沙州镇)城东北郊且西临白水(白龙江),故名。它地处古蜀道金牛道要塞,扼金牛、阴平、左担三大古道枢纽,北通秦陇,南接巴蜀,东到汉中,是川北门户,蜀道咽喉,地位在诸关之上,故名关头。是东汉三国时期蜀道线上最著名的关隘。《后汉书·公孙述传》记载:更始三年(25年)四月,公孙述称帝,“述遂使将军侯丹开白水关,北守南郑;将军任满从阆中下江州,东据捍关(今重庆市奉节县长江边),于是尽有益州之地。”东汉三公之一的李固当年曾挂白水关。《后汉书·李固传》曰:东汉川帝时拜李固为议郎,“出为广汉雒令,至白水关,解印绶,还汉中。”[4]1404注引《梁州记》曰:“‘关城西南百八十里有白水关,昔李固解印绶处也。'故关城今在梁州金牛县西。”[4]1405证明白水关是汉中西南的门户。刘备从刘璋手中接管益州,也是先拿下白水关等战略要地。《三国志·法正传》记载:法正劝刘璋降于刘备时说:“又鱼复与关头,实为益州祸福之门,今二门悉开,坚城皆下,诸军并破,兵将俱尽,而敌家数道并进,已入心腹,坐守都、雒,存亡之势,昭然可见。”[1]959所以,刘备占领汉中后,首先确保成都至汉中金牛道的畅通,诸葛亮于建兴五年(227年)春,经金牛道过白水关到汉中。其二,为了汉中前线确保与国都成都的联系,诸葛亮在金牛道上建设剑门关、筹笔驿等交通设施。剑门关在诸葛亮之后取代白水关,成为金牛道上最著名的关隘。北宋乐史《太平寰宇记》记载:剑门县,“诸葛武候相蜀,于此立剑门,以大剑山至此有隘束之路,故曰剑门,即姜维拒钟会于此。”[5]诸葛亮主要是从军事战略出发,将秦岭山地作为北伐曹魏的第一道防线,将巴山山地作为捍卫巴蜀安全的第二道防线,将剑门关作为入川门户。南宋人王象之《舆地记胜》亦记载:隆庆府,“刘先主立梓潼郡。诸葛武侯相蜀,于此立剑门,以大剑山至此有隘束之路,故曰剑门;以阁道三十里至险,乃有阁尉,蜀尉姜维拒钟会于此。”[6]1164剑门关,“蜀先主以霍峻为梓潼太守,是时有剑门县,有阁道至险,及有阁尉,诸葛亮于此立剑门。”[6]1169证明诸葛亮在屯兵汉中北伐时,设剑门关作为护卫成都平原的军事屏障,而且设“阁尉”管理剑门关阁道。这里悬崖峭壁,中通一线,设关守隘,一夫当关,万夫莫开。《水经注·漾水》云:漾水即今嘉陵江,“又东南迳小剑戍北,西去大剑三十里,连山绝险,飞阁通衢,故谓之剑阁也。张载《铭》曰:一人守险,万夫趑趄。信然。故李特至剑阁而叹曰:刘氏有如此地而面縛于人,岂不奴才也。”[7]318郦道元的描述,让我们领略了剑门关的雄险,进一步理解了诸葛亮设剑门关的战略意义,后主刘禅有如此雄关而投降曹魏,既是历史的必然,同时也令人慨叹。其三,诸葛亮充分利用和维修褒舒道的栈道。《水经注·沔水》记载了诸葛亮对褒斜道栈道的印象:

汉水又东合褒水,水西北出衙岭山,东南径大石门,历故栈道下谷,俗谓千梁无柱也。诸葛亮《与兄瑾书》云:前赵子尤退军,烧坏赤崖以北阁道,缘谷百余里,其阁梁一头入山腹,其一头立柱于水中,今水大而急,不得安柱,此其穷极不可强也。又云:顷大水暴出,赤崖以南桥阁悉坏,时赵子龙与邓伯苗,一戍赤崖屯田,一戍赤崖口,但得缘崖,与伯苗相闻而已。后诸葛亮死于五丈原,魏延先退而焚之,谓是道也。自后按旧修路者,悉无复水中柱,迳涉者,浮梁振动,无不遥心眩目也。[7]435

《水经注》这段文字来自诸葛亮《与兄瑾言赵云烧赤崖阁道书》,此信记载诸葛亮于建兴六年(228年)春,首次伐魏,由于街亭之失导致全军败退,在箕谷以为疑兵的赵云也被魏军追击,不得已烧栈道以拒敌。诸葛亮最后一次进兵时,修复栈道,但水大浪急,无法安立柱于水中,迫不得已,只好架设最险峻的“千梁无柱式”栈道。从现存遗迹看,这些高于河边2~5米的石孔30厘米见方,深70厘米,间距50厘米,塞进石梁或木梁,上覆以板,以过军马。如今河水改道,风雨剥蚀的栈孔下不再“水大而急”,而是荒原或田地。有石梁五根高悬于赤崖,这是褒斜古道仅残存的石梁,1980年尚有7根。荒辟去处,无人保护,现仅存5根。经仔细丈量,深深插进山腹的石梁裸露在外的部分为1.7米、1.8米不等。文中的“赤崖”在今天宝鸡太白县王家塄乡西坝村。从今天汉中留坝县柘梨园乡再北上十五里,有一座东西走向的崖壁,高约千米,长约里许,顶上有坡耕地。后依大山,三面沟壑,其正面崖表呈赤红色,古称“赤崖”,今称“红崖里”。崖下一条河,亦名“红崖河”,南流入西江口。地属宝鸡市太白县王家塄乡西坝村(1)陈显远.汉中史迹杂考.汉中:汉中市文化文物局编印,1998.。蜀魏之争的三国时期,在这里留下很多遗迹。建兴六年(228年)冬,诸葛亮第二次北伐兵向陈仓,利用陈仓道和“绥阳谷道”夹击陈仓,为了出奇不意、攻其不备,提前修治谷道。《水经注·谓水》记载了《与兄瑾言治绥阳小谷书》对“绥阳谷道”的描述:

渭水又东与绥阳溪水合,其水上承斜水,水自斜谷分注绥阳溪,北届陈仓入渭。故诸葛亮《与兄瑾书》曰:有绥阳小谷,虽山崖绝险,溪水纵横,难用行军。昔逻候往来,要道通入。今使前军斫治此道,以向陈仓,足以扳连贼势,使不得分兵东行者也。[7]283

“绥阳谷道”,起自今褒水上游陕西太白是五里坡西侧唐口街,而溯上河北去,越秦岭,又沿伐鱼河谷而下,直达渭水南岸,向西不远至古陈仓,全长六十余里。也可从秦岭山脊沿洛谷即绥阳溪水河谷到陈仓东南。《陕西通志·风翔府·宝鸡县》:“洛谷水,即绥阳溪水,在县东南六十里,源出南山明家坡,北流十五里入渭。”所以,绥阳谷北段当以洛水河谷为是[8]190-191。虽然未能攻下陈仓城,但诸葛亮还是充分研究并修治利用了陈仓向南的交通道路。未能攻取陈仓,也影响了诸葛亮没有釆纳魏延的从子午道袭取长安的建议。

建兴十二年(234年)春,诸葛亮最后一次北伐,“使诸军运米,集于斜谷口,治斜谷邸阁。”[1]896“邸阁”是设于交通道路旁的屯粮之所,诸葛亮“治斜谷邸阁”,显然是将交通道路的修建与粮草供应相结合,欲彻底解决秦岭山地粮草运揄不便的问题。他的《师徒远涉帖》记载了此次北伐的行军情况。“师徒远涉,道里甚艰,自及褒斜,幸皆无恙。使还,驰此,不复具。”[8]242也证明为了这次北伐,诸葛亮提前整修了道路,行军顺利。诸葛亮还注意汉中南郑城通向文川道的交通道路建设。《水经注·沔水》记载了诸葛亮经行今城固文川到汉中的道路:

汉水又左会文水,水即门水也,出胡城北山石穴中。长老云:杜阳有仙人宫,石穴宫之前门,故号其川为门川,水为门水。东南流,迳胡城北。三城奇对,隔谷罗布,深沟固垒,高台相距。门水右注汉水,谓之高桥溪口。汉水又东,黑水注之。水出北山,南流入汉。庾仲雍曰:黑水去高桥三十里。诸葛亮笺云:朝发南郑,暮宿黑水,四五十里。指谓是水也,道则百里也。[7]437

文川道是褒斜道的支线,是古代由长安南下汉中的驿道之一,经郿(眉)县、西江口、城固至汉中,全长800里。文川道南段沿汉江支流文川河而行,故名文川道。西江口以北,又沿褒斜道北段出秦岭,经郿县、盩厔、鄠县达于长安。《水经注·沔水》记,秦末汉初,汉王刘邦北定三秦,萧何留守关中,为利用汉中物力、人力支援楚汉战争,即欲修城固北出之路以通关中,“故名为通关势”,后世又称为通关山。通关势的位置,《汉中府志》记在城固县北30里。蜀汉建兴十二年(234年)春,诸葛亮最后一次伐魏,是由乐城(今城固西18里处)北上,沿小河口道至西江口,转入斜谷道,进驻五丈原[9]。由此可见,诸葛亮以汉中盆地为核心建立了颇为得力的北伐防御体系,以乐城为基地防守文川道和褒斜道,以汉城(今勉县定军山东尽头的元山、牟营一带)为基地防陈仓道和嘉陵道,而戍守盆地东部的兴势山(今洋县今四郎乡马道梁汉王山)和洋县东部的黄金谷(今金水镇至金河口),可以防守傥骆道、子午道和汉水东西通道。《水经注·沔水》记载了诸葛亮对傥骆道和子午道的防守部署:

汉水又东迳小成固南。州治大成固,移县北,故曰小成固。城北百二十里,有兴势坂,诸葛亮出洛谷,戍兴势,置烽火楼处。通照汉水,东历上涛,而迳于龙下,盖伏石惊湍,流屯激怒,故有上下二涛之名。龙下,地名也。有丘椁坟墟,旧谓此馆为龙下亭。自白马迄此,则平川夹势,水丰壤沃,利方三蜀矣。度此溯洄从汉,为山行之始。[7]438

这证明诸葛亮也极为重视对汉中盆山间道路和汉水水路的防守,特别是傥骆道与子午道是穿越秦岭到汉中最近捷的两条道路,更利于曹魏由关中长安进兵汉中。建兴八年(230年)秋七月,“魏使司马懿由西城,张郃由子午,曹真由斜谷,欲攻汉中。丞相亮待之于城固、赤坂,大雨道绝,真等皆还。”[1]896这是曹魏精心策划的一次水陆并进,要剿灭蜀汉诸葛亮大军的计划,但“九月,大雨,伊、洛、河、汉水溢,诏真等班师。”[1]97天佑蜀汉,适逢大雨,山路难行,魏明帝下令撤军。值得注意的是,诸葛亮面对曹魏三路大军的进攻,而“待之于城固、赤坂”。城固即据守“乐城”,“赤坂”在今洋县东龙亭镇与槐树关之间。《通鉴》注云:“赤坂在今洋州东二十里龙亭,山坂色正赤,魏兵溯汉水及子午道入者皆会于成固,故于此待之。”[10]蜀汉也可效法张良、韩信明修栈道,暗渡陈仓,奇袭长安。《三国志·魏延传》记载:“延每随亮出,辄欲请兵万人,与亮异道会于潼关,如韩信故事,亮制而不许。延常谓亮为怯,叹恨己才用之不尽。”[1]1003实际上,蜀汉以弱国抗衡曹魏强国,诸葛亮以“谨慎”而自慰,“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。”故未釆纳魏延之策,其因素是多方面的:一是蜀汉小国输不起,一旦将精锐之师集结到关中平原,一有闪失,可能亡国。二是长安乃曹魏“五都”之一,城池坚固。郝昭守卫的小小陈仓城,只有几千人,诸葛亮数万人未能攻克。三是以司马懿为代表的曹魏将相才华出众,会快速救援长安。孟达欲叛魏归蜀,估计一月之后魏兵才能抵达上庸,结果司马懿只用八天从宛(今河南南阳)赶到新城郡(今湖北竹山),孟达哀叹曰:“吾举事,八日而兵至城下,何其神速也!”[11]四是诸葛亮谋全局、谋一世,战略与战术兼顾;而魏延谋局部、谋眼前,只重战术、忽视战略。五是魏明帝曹叡是一代明君英主。他曾于太和二年(228年)春天,“行幸长安”,露布天下并班告益州曰:“亮外慕立孤之名,而内贪专擅之实。”[1]94-95证明曹魏对蜀汉文攻武卫,严加防范,不可盲目轻敌,自以为是。

总之,诸葛亮以汉中盆地为核心,以秦岭山脉为屏障,以褒斜道、傥骆道、子午道、陈仓道、嘉陵道、汉水道等水陆交通道路为孔道,建立起了进可攻、退可守,点线面相结合的军事进攻与防御体系,将战场推进到秦岭北坡的敌境,确保了秦岭防线与巴山防线的安全,以自己的鞠躬尽瘁、死而后已捍卫了蜀汉政权,将蜀道军事战略推上了一个新阶段。

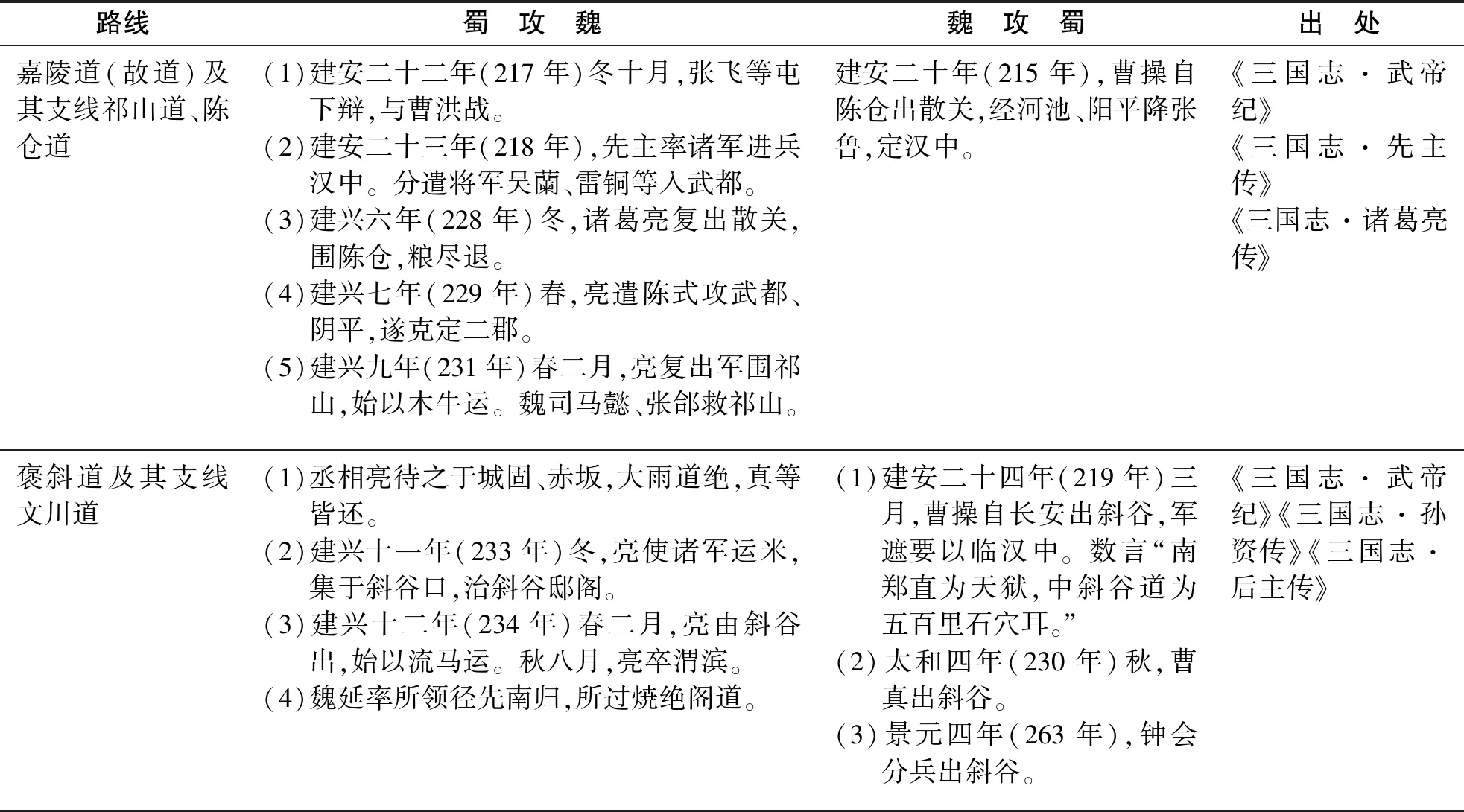

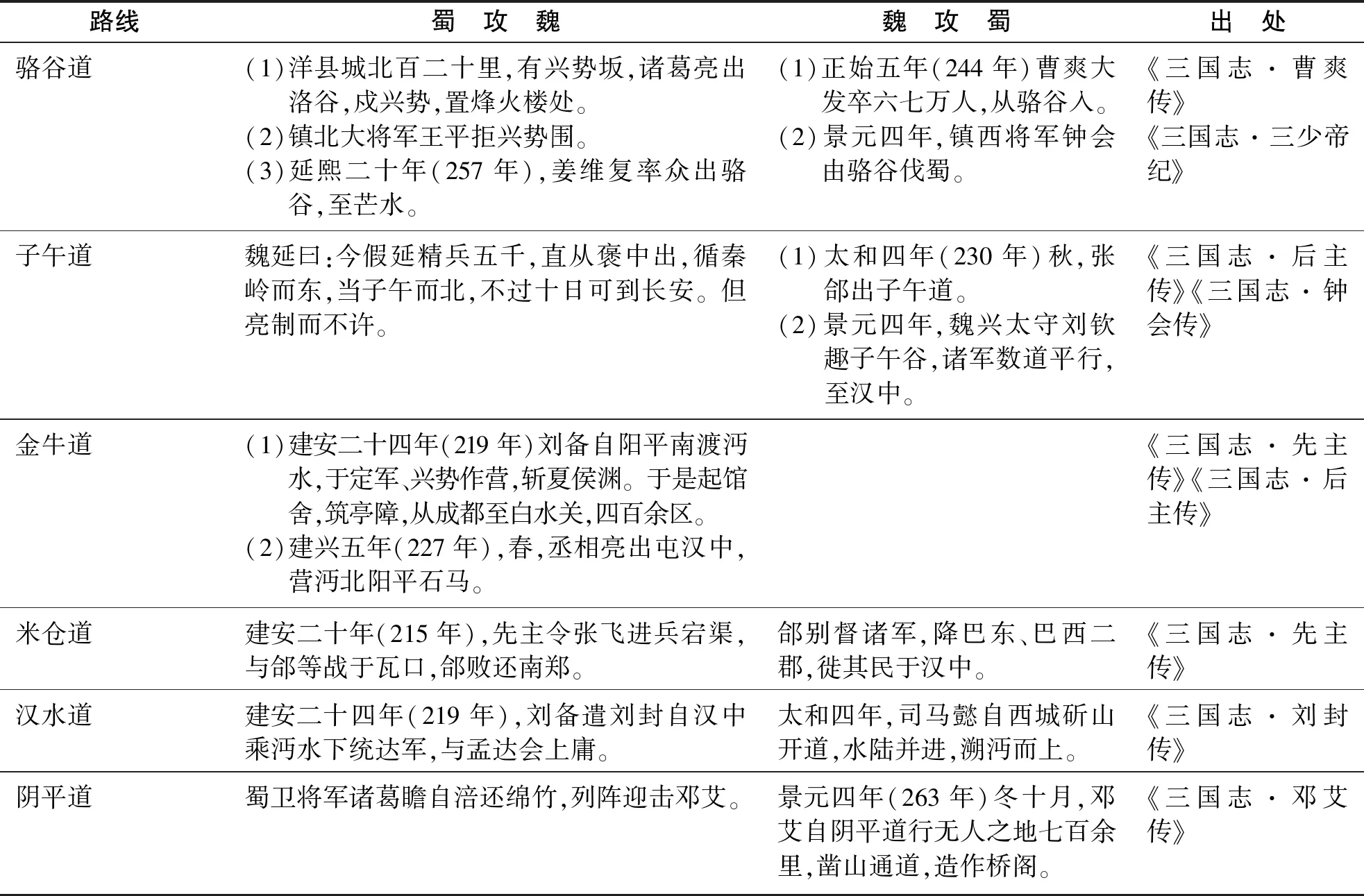

其次,诸葛亮统帅的北伐大军,在蜀道线上主动进攻,迫使曹魏军队处于守势。诸葛亮充分利用“栈道”等秦岭山间道路的特点和蜀兵善于山地战的特长,在西起祁山(今甘肃礼县东部),东到西城(今陕西安康市)的千里大秦岭之上,与曹魏较量,气壮山河,书写辉煌。现将以诸葛亮为核心的蜀魏对蜀道的争战列表如下:

路线蜀 攻 魏魏 攻 蜀出 处嘉陵道(故道)及其支线祁山道、陈仓道(1)建安二十二年(217年)冬十月,张飞等屯下辩,与曹洪战。(2)建安二十三年(218年),先主率诸军进兵汉中。分遣将军吴蘭、雷铜等入武都。(3)建兴六年(228年)冬,诸葛亮复出散关,围陈仓,粮尽退。(4)建兴七年(229年)春,亮遣陈式攻武都、阴平,遂克定二郡。(5)建兴九年(231年)春二月,亮复出军围祁山,始以木牛运。魏司马懿、张郃救祁山。建安二十年(215年),曹操自陈仓出散关,经河池、阳平降张鲁,定汉中。《三国志·武帝纪》《三国志·先主传》《三国志·诸葛亮传》褒斜道及其支线文川道(1)丞相亮待之于城固、赤坂,大雨道绝,真等皆还。(2)建兴十一年(233年)冬,亮使诸军运米,集于斜谷口,治斜谷邸阁。(3)建兴十二年(234年)春二月,亮由斜谷出,始以流马运。秋八月,亮卒渭滨。(4)魏延率所领径先南归,所过焼绝阁道。(1)建安二十四年(219年)三月,曹操自长安出斜谷,军遮要以临汉中。数言“南郑直为天狱,中斜谷道为五百里石穴耳。”(2)太和四年(230年)秋,曹真出斜谷。(3)景元四年(263年),钟会分兵出斜谷。《三国志·武帝纪》《三国志·孙资传》《三国志·后主传》

续表

从上表可以清楚的看到,诸葛亮时代蜀道军事走向辉煌。蜀汉攻魏使用过嘉陵道及其支线祁山道、陈仓道、褒斜道、傥骆道、汉水道与金牛道、米仓道等秦蜀古道;曹魏伐蜀使用过嘉陵道(故道)、陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道、汉水道和米仓道,在苍茫雄浑的秦巴山地上蜀、魏进行了长期而激烈的较量,对蜀道使用的频率之高、战争之频繁、投入的兵力之多和军事家影响之大等方面都是空前绝后的,对蜀道军事作用的充分发挥远远超过蜀道交通最辉煌的盛唐时代。而诸葛亮则将蜀道军事价值的利用与发挥推向了极致,他不仅在蜀道咽喉汉中屯驻八年,踏勘过几乎所有的蜀道干线与支线,而且发明了适宜于蜀道交通的木牛流马,亲身体验了栈道的艰险、战争的惨烈,亲自建设了蜀道的进攻与防御体系,书写了栈道的形态与自然环境,最终“卒于敌场”[1]1005,是中国古代一流政治家与军事家中唯一一位将人生最灿烂的年华和生命献给蜀道的人,铸就了蜀道文化的辉煌。

汉魏时期的蜀道主要以栈道为主,故容易被爆雨毁坏。即所谓“其一头立柱于水中,今水大而急,不得安柱,此其穷极不可强也。又云:顷大水暴出,赤崖以南桥阁悉坏。”《三国志·曹真传》也说:“真以八月发长安,从子午道南入。司马宣王泝汉水,当会南郑。诸军或从斜谷道,或从武威入。会大霖雨三十余日,或栈道断绝,诏真还军。”[1]282曹魏多路大军伐蜀因秋雨栈道断绝而撤军。与诸葛同时辅政的李严,负责给汉中前线督运粮草,也因天雨运粮不继,被问责。建兴九年,“亮军祁山,平催督运事。秋夏之际,值天霖雨,运粮不继。”[1]999证明秋雨给蜀汉的栈道运输也带来了很大困难。

自《三国演义》之后,民间有诸葛亮“六出祁山”之说,甚至成为诸葛亮北伐的代名词。实际上,诸葛亮指挥的北伐只有五次,防御曹魏一次,真正出兵祁山只有二次,最后一次北伐是出斜谷、屯兵五丈原,“出师未捷身先死,常使英雄泪满襟。”诸葛亮“出祁山”的目的:一是“广拓境土”,平取陇右,控制陇道,据高临山,对曹魏构成钳形攻势;二是“西和诸戎”,争取陇右以西少数民族支持,控制更多的人力、物力与财力资源;三是“固守要害”,屏障巴蜀,确保蜀汉政权的安全。司马迁在《史记·货殖列传》中将关中盆地、巴蜀及汉中盆地、陇西三大地理单元视为中国最早的“天府之国”。从军事地理来看,唯有陇右可以屏障关中、蜀中、汉中,这也正是诸葛亮“平取陇右”的奥秘之所在。故曹魏极为重视祁山方向的防守。魏明帝曾说:“先帝东置合肥,南守襄阳,西固祁山,贼来辄破于三城之下者,地有所必争也。”[1]103明末清初大思想家王夫之在《读通鉴论》中说:“秦陇者,非长安之要地,乃西蜀之门户也。天水、南安 、安定 ,地险而民强 ,诚收之以为外蔽 ,则武都 、阴平在怀抱之中 ,魏不能越剑阁以收蜀之北 ,复不能绕阶、文以捣蜀之西 ,则蜀可巩固以自存 ,而待时以进 ,公之定算在此矣。公没蜀衰,魏果由阴平以袭汉,夫知公之定算 ,名为攻而实为守计也 。”[11]592明末清初军事地理学家顾祖禹指出:“东汉当承平之际,而羌胡构乱于西垂,故良将劲卒尽在河、陇间。迨其末也,封豕长蛇,凭陵宫阙,遂成板荡之祸。马超、韩遂挟羌、胡之士而东,以曹操之用兵,几覆于潼关,幸而超、遂亦两相擕贰,智计不立,卒以解散耳。终魏之世,关、陇有事必举国以争之,故以武候、姜维之才智,而不获一逞也。”[12]2451魏强蜀弱,这既是诸葛亮未采纳魏延计策的原因,也是诸葛亮的悲剧之所在。

三、诸葛亮遗存是蜀道上最宝贵的文化遗产

千里蜀道是汉唐文明的动力轴,也是汉唐时代世界文明的活力轴;蜀道联系起从长安出发的北丝绸之路与从成都出发的南丝绸之路,成为当时世界上最开放的文化地带。而汉唐之间的蜀道线上,最具魅力与活力的是诸葛亮文化遗存。“诸葛亮在蜀道线上的文化遗产,不仅承汉启唐,是中国西部文化辉煌期的典型,是中国西部文化兼收并畜的象征;而且魅力永存, 是蜀道线上最具生命力的传统文化,是西部大开发应该继承的文化遗产。”[13]今天,蜀道要申报世界线性文化遗产,一个最重要的文化特色就是三国文化。诸葛亮是千里蜀道线上最独特的文化符号,他“承载着物质与非物质文化遗产的联系与变化,相互影响与交流,构成文化带上文化遗存的共性与特性、多样性和典型性,衍生出丰富多彩的面貌和内在的密切关联。”

首先,诸葛亮精神是蜀道文化之魂。诸葛亮赋予蜀道一种精神,即栈道精神。栈道穿行在秦巴白云之中,盘旋在河谷悬崖之上,飞架在高山峡谷之巅,蜿蜒在苍松翠柏之间,和山川紧紧拥抱,与天地浑然一体,沐浴着日月之光,承受着风吹雨打。栈道易被火烧,也易被水毁,但蜀道沿线的人们屡毁屡修,从不气馁,从而形成了“百折不挠,坚忍不拔,敢于担当,勇于向前,鞠躬尽瘁,死而后已”的栈道精神。这种精神也可称之为诸葛亮精神,诸葛亮就是这种精神的楷模。他生当汉末乱世,却志在国家统一。27岁时,就在隆中草庐之中提出了完成天下大一统的战略策划书,一旦“天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”[1]913后来,刘备兵败夷陵,诸葛亮担当起了治理蜀汉的重任,南征北伐,“然不伐贼,王业亦亡,惟坐待亡,孰与伐之?”“臣受命之日,寢不安席,食不甘味,思惟北征。”“臣鞠躬尽力,死而后已。”[1]923-924第一次北伐失利后,诸葛亮并未丧失斗志,“当此之时,亮之素志,进欲龙骧虎视,苞括四海,退欲跨陵边疆,震荡宇内。又自以为无身之日,则未有能蹈涉中原、抗衡上国者,是以用兵不戢,屡耀其武。”[1]930巨大的历史责任,贫弱的蜀汉小国,深重的忧患意识,让诸葛亮在蜀道线上战斗到生命的最后一刻,赋予蜀道一种奋斗精神、献身精神和建功立业、奋发有为的文化形象。北宋著名政治家、文学家王安石就极为赞许诸葛亮这种以“屡以弱攻强”的奋斗精神。他《诸葛武侯》诗说:“汉日落西南,中原一星黄。”“崎岖巴汉间,屡以弱攻强。晖晖若长庚,孤出照一方。”将诸葛亮在蜀道线上的奋斗,视为黑暗中最灿烂的启明星。

其次,诸葛亮遗存是蜀道文化之根。三千年蜀道历史,一千里蜀道征程,历史厚重,文化灿烂,人物众多,美不胜收,但诸葛亮遗存仍是蜀道线上最具魅力与活力的文化遗产。第一,诸葛亮在蜀道线上实现了人生的华丽转身,成为中国政治家的楷模、文人的偶像与民众的神灵、智慧的化身。其标志是《出师表》的完成与传播。宋人谌祜说:“两表蜀天开日月,三军汉地出旌旗。”清人舒位在《卧龙冈作》诗中说:“两表涕零前出塞,一官安乐老称藩。祠官香火三间屋,大将星辰五丈原。”这两位诗人高度评价了诸葛亮前、后《出师表》的思想文化地位,而且把它与蜀道紧密地联系在一起。宋人洪咨夔在送《送兴元聂帅》诗中说:“孔明驻汉中,欲翦汉贼梗。委心任费袆,屈膝拜许靖。笑谈扼奸雄,老死不得骋。至今出师表,日月光炯炯。惜哉会潼关,不从魏延请。”诗人赞美诸葛亮的北伐,惋惜他没有釆纳魏延意见,但认为《出师表》与日月同辉。宋人刘克庄的《芳臭》诗:“流芳斜谷出师表,遗臭樊城受禅碑。”认为北伐《出师表》千古流芳,曹丕受禅碑遗臭万年。宋人胡明善《祁山堡》诗:“卧龙扶汉室,跃马阨秦原。星落干戈死,山空云鸟存。昏鸦啼古戍,秋水咽孤村。愁读出师表,凄凄伤我魂。”赞美诸葛六出祁山,认为《出师表》可以深入人的灵魂。文天祥在他著名的《正气歌》中说:“或为出师表,鬼神泣壮烈。”他在《怀孔明》中又说:“斜谷事不济,将星殒营中。至今出师表,读之泪沾胸。”诸葛亮北伐《出师表》感动着文天祥,激励着他坚守气节,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”宋人赵与时在《宾退录》中说:“读诸葛孔明《出师表》而不堕泪者,其人必不忠。读李令伯《陈情表》而不堕泪者,其人必不孝。”[14]116可见诸葛的北伐《出师表》在中华文化史上有崇高地位。而李密曾做过汉中太守,因此《出师表》与《陈情表》前后辉映,由蜀道线传遍全国,激励着一代又一代的炎黄子孙。元朝人王冕说:“出师表动英雄志,征伐书移慷慨心。”诸葛亮北伐期间书写了大量书信、奏表、教令等文献,大概有六十余篇,不仅是难得的文学作品,记录了诸葛亮的心路历程和北伐期间的军中大事、蜀汉国事,是最为珍贵的北伐实录,更是我们今天研究诸葛亮的重要资料。诸葛亮北伐期间有一系列发明创造,尢其是栈道交通工具“木牛流马”的发明,是蜀道交通史上一个伟大的奇迹。《三国志·诸葛亮传》:“亮性长于巧思,损益连弩,木牛流马,皆出其意。”“建兴九年,亮复出祁山,以木牛运,粮尽退军;十二年春,亮悉大众由斜谷出,以流马运,据武功五丈原,与司马宣王对于渭南。”证明“木牛流马”经过了栈道运输的检验,是极为实用而又让后人颇感神秘的交通工具。

总之,诸葛亮的七年北伐,捍卫了蜀汉政权的安全,塑造了他“鞠躬尽瘁,死而后已”的伟大形象,书写了蜀道历史的辉煌,完成了他由人到神的华丽转身。他利用蜀道北伐,开疆拓土;借助蜀道防御,守护蜀汉;修筑秦巴栈道,畅达交通;发明木牛流马,运输粮草;书写书信文告,交流情感;处理军政大事,精忠报国;廉洁克己奉公,后世敬仰。诸葛亮因蜀道而伟大,蜀道有诸葛亮而神奇!