巧用“传统文化”优化幼儿礼仪教学

2020-03-27罗安娜

罗安娜

摘要:新课程的改革如春风般吹遍大江南北,为幼儿园礼仪教学更添一分新意。中共十八大报告提出:“建设优秀传统文化传承体系,弘扬中华优秀传统文化”。新课程中“传统文化”元素的渗透,让我们在礼仪教学中多了一分历史积淀的智慧。如何巧妙地运用“传统文化”,让新元素助力幼儿礼仪教学成为了我静心思考与努力实践的方向。

关键词:“传统文化”;优化

俗话说:“三岁看大,七岁看老”。陶行知先生也提出:“人格教育,端赖之六岁以前培养,凡人生、态度、习惯、倾向皆可作幼稚时代之一适应基础。” 作为一名幼儿教师,我觉得从小对幼儿进行良好的礼仪教育具有极重要的意义。如果这一时期能初步形成良好的礼仪和个性,那么将会使其终生受益,能够在今后的人生道路中实现自我价值。这是创造孩子幸福人生的起点。

中国是五千年文明古国,礼仪文化是我国文明的精髓。在当今这个大数据时代,人们因为过于追逐物质生活的丰富,而忽视了对孩子礼仪的教育。在幼儿园我们时常发现有些孩子很专横跋扈,时不时地会冒出一些粗话,与同伴争抢也时有发生,为什么会怎样呢?这与现代家庭独生子女教育有关。可喜的是,在新教材《齐家六加一礼仪》中,加入了“传统文化”元素,以中华几千年沉淀的精髓来熏陶、感染这些大时代中的孩子们。将中华经典文化渗透在教学过程中,有利于孩子良好行为习惯的养成,对不断提高孩子修养有一定的促进作用。下面我主要以经典文化融入礼仪教学作简要论述。

一、渗透经典,优化学习的目标

教学目标关系着一个活动要到哪里去的问题。当我们解读礼仪教育和国学经典的目标时,不难发现,其实两者间有很多相通之处,不少教材的学习内容都可以用经典中的文句概括提炼。甚至有些内容可以通过经典来加以补充和延伸,以促进幼儿发展核心素养。

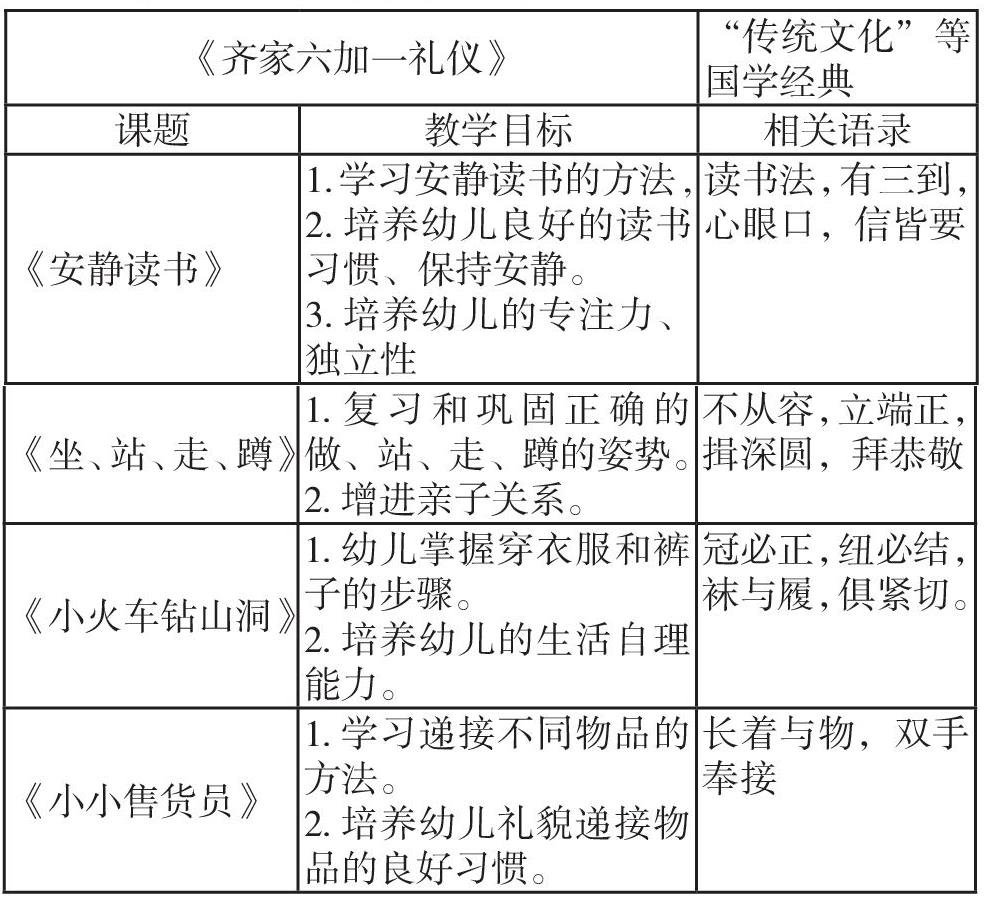

(一)以经典明晰学习目标

幼儿园礼仪教育目标是帮助幼儿建立健全人格,培养幼儿尊重、真诚、谦让、友善的优秀品质和良好的行为习惯,为社会培养高素质的公民奠定基础。而中华优秀传统文化的核心是“忠孝仁义礼智信”,归根到底也是培养有理想、有道德、有文化、有纪律的建设者,所以两者的价值观本质上是相通的。我将《齐家六加一礼仪》和中华国学经典内容进行比对,发现“传统文化”的内容是对教材目标的提炼与升华。

以《齐家六加一礼仪》为例:

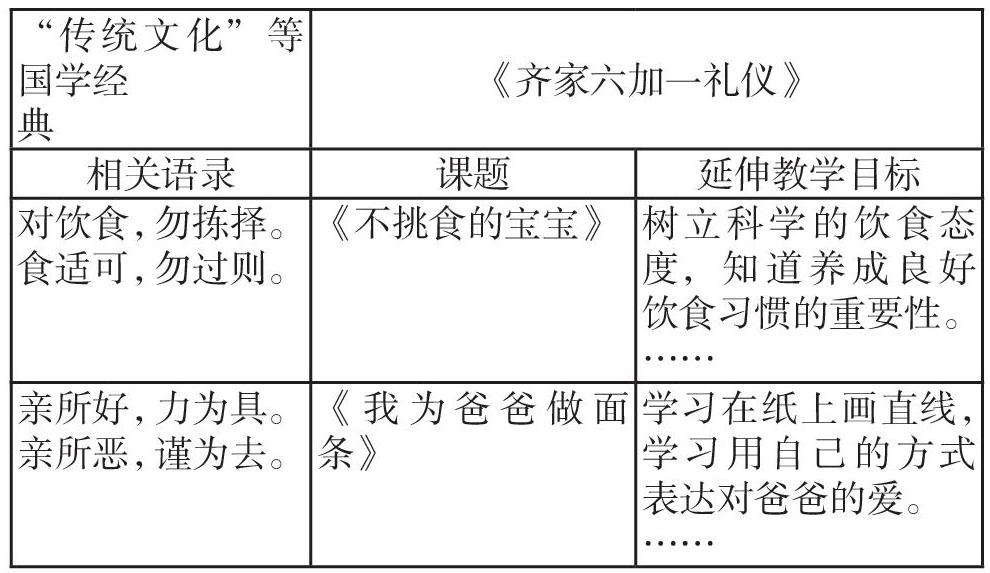

(二)以经典激活学习目标

没学经典之前,孩子对行为习惯没有简练的语言进行提炼,所以一部分孩子的行为习得含糊不明,一部分孩子的习惯养成不够持。当我们接触“传统文化”时发现,其实经典文化中的相关语录可以激活我们的教学目标,成为学习目标的延伸,增强的核心素养。又很好地对本活动的学习目标进行了提升,对本活动的行为习惯进行了有效的指导。如果我们在活动中多一点有针对性的操作训练,把培养孩子成为有教养、有爱心、有廉耻心、懂基本礼仪的人作为教育的小目标,那么,孩子的核心素养将得到切实的提高。

同样以《齐家六加一礼仪》为例,在以下几篇教案中,雖然未出现“传统文化”板块,依旧可以借中华经典文化来填补教学目标的空白,亦或是对学习目标进行延伸,达到提升孩子综合素养的目的。

二、挖掘经典,纵深学习内容

《指南》指出:“要珍视游戏和生活的独特价值,创设丰富的教育环境,合理安排一日生活,最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要。”在教学中,我们努力追求“知”与“行”的统一。而在经典文化的学习过程中,同样需要教师挖掘经典文化的深髓,运用各种丰富的教学策略,优化学习过程,提高学习效果。

1.以诵读触动“情”弦

“传统文化”内容的学习离不开诵读的基础。叶圣陶先生曾说:“吟咏的时候,对于探究所得的不仅理智地理解,而且亲切地体会,不知不觉之间,内容与理法化为读者自己的东西了,这是最可贵的一种境界。” 我们欣喜地看到,通过一遍又一遍有节奏、且丰富的吟诵形式,孩子竟然对于“长者立,幼勿坐;长者坐,命乃坐;长着与物,双手奉接”有了自己独到的理解与表达,这样的诵读触动了孩子们心头的“情”弦,在潜移默化中感悟明理,完善人格、浸润心灵,主动从传统文化中汲取前进的力量。

2.以故事触动“情”弦

每一个孩子都喜欢故事。我们挖掘经典文化背后相应的德育故事,以孩子们喜闻乐见的故事形式为载体,让幼儿学会听故事、讲故事、画故事、表演故事等形式,感悟学习内容。教师在教学中渗透明理性经典文化,要把握孩子的思想脉搏、根据兴趣爱好等特点,用他人的故事,自己的故事一次又一次地触动孩子们的“情”弦,唤起孩子学习的热情、对传统文化的关注, 使其在感悟中自然而然地明白道理。

3、以情境触动“情”弦

在教学中,创设生动活泼的教学情境,吸引孩子进入角色,置身于特定的情境之中,产生直觉的情感体验与情感共鸣也是孩子喜欢参与的活动方式。

记得游戏中,我对“传统文化”板块是这样做的:

1.播放“父母呼,应勿缓,父母命,行勿懒”视频

2.交流:当播放父母叫我们做事时暂停,问:请问这时候,妈妈叫我们时应该怎样回答?与妈妈说话时眼睛看谁?帮妈妈做完事应该怎么说?

3. 幼儿理解意思。

4. 情境模拟,师生合作演一演。

5.小结:当妈妈叫我们时要立刻答应,说话时眼睛看着妈妈,妈妈交代的是要马上去做,不能拖拖拉拉的。

通过大家学习之后,引导孩子们不断交流,发生思维的碰撞、进行思辨,在此过程中孩子们深刻体会到了经句的重要性。继而在探索的过程中真正内化了经典内容。在情感得到升华的同时,也让“传统文化”得到了传承。

4、以榜样触动“情”弦

榜样是无声的语言。而这种无声的语言往往比有声的语言更有力量。幼儿的可塑性大,模仿性强,有了生动具体的形象作为榜样,便容易受到感染,容易随着学、跟着走。这样就有助于他们养成良好的道德品质和行为习惯。由于独生子女多的原因,现在的孩子自理能力都不是太强,早上上幼儿园来,经过父母的整理,孩子们的穿戴都是整齐的,但到了下午,有个别孩子鞋子穿反了,衣服也从裤子里跑出来了,鞋带散了也不管了。因此在执教这样的内容时,我就通过孩子们身边真实可信的榜样,通过看一看,问一问,学一学三个步骤,扣动心弦,内化导行。

三、践行经典,提升幼儿学习行为。

礼仪教学的真正使命是落实到生活中,特别是“传统文化”的有效落实,它的巩固是把所知转变为所行。

(一)拓宽实践舞台

活动中的的教学只有情与理的教化,缺乏实践的舞台和行为上的指导督促,就会使孩子们说起来什么都懂,做起来什么都懵,时间久了什么都忘。结合“传统文化”,给孩子们搭建一个个实践的舞台。在幼儿园组织丰富多彩的实践活动,并和家庭联动。因为在好传统、好习惯的养成方面,家庭也有非常大的实际作用。

如经典文化中有不少礼仪教育,衣食住行都是有规矩的,我们不妨拓展延伸。把在家就餐时间作为学习训练的机会,就餐时,家长提醒孩子运用相关语录:“长者先,幼者后”让长辈先坐,自己最后坐;早晨孩子来园是我们的学习机会,指导孩子们礼貌地和父母道谢道别、和老师小伙伴问好等。

裴斯泰洛齐说:“生活是伟大的教育者”。在丰富的生活实践舞台上,通过家园合作的指导,让幼儿从中有所学、有所悟、有所成。

(二)延伸教学评价

评价内容应该为实现教学目标服务。活动中丰富多彩的即时评价,活动外持之以恒的评价都将影响孩子们对“传统文化”的习得与传承。礼仪教育应与实践密切相联系,礼仪最终是让幼儿运用于生活中去,脱离了实际生活,幼儿习得的礼仪也只是纸上谈兵,没有多大意义。潜移默化地把古人的教诲贯彻到生活中,落实到一言一行中。有些影响短时间内看不到效果,但是从孩子的长远发展来看,对于孩子形成良好的道德品质、深厚的文化底蕴打下一个良好的基础。

总之,“传统文化”是民族文化的根,是民族精神的灵魂,教师只有继承中华传统文,将“传统”渗透到礼仪教学中,使优秀的传统文化转化成教学优质资源,才能让中华优秀文化得到传承与发扬,才能把祖国的花朵塑造成民族的脊梁。

参考文献:

[1]《3-6岁儿童学习与发展指南》解读,人民教育出版社.

[2]《细讲弟子规》,蔡礼旭,华艺出版社.

[3]《礼仪教育》,中国少年儿童新闻出版总社.