基于CiteSpace植物功能性状的研究进展

2020-03-27张增可吴雅华刘兴诏黄柳菁

张增可,王 齐,吴雅华,刘兴诏,黄柳菁

福建农林大学园林学院, 福州 350002

植物功能性状是联系植物和环境之间的桥梁,适应外部环境变化并(或)对生态系统功能有一定影响[1]。近年来,植物功能性状的研究从植物个体扩展到生态系统多个层次,并延伸到生态学多个研究领域,已经成为生态学的研究热点[2]。

植物功能性状研究已经有相当长的发展历史,最早可以追溯到20世纪30年代Raunkiaer的生活型分类系统。自1987年《Functional Ecology》的创刊,生态学家开始研究植物某一功能性状的变化,后《Journal of Vegetation Science》演化为植物功能性状研究领域的主流期刊,较多学者开始关注该领域的研究,并将植物功能性状与植物功能型两个概念相结合[3]。植物功能性状是国际地圈—生物圈计划(IGBP,International Geosphere-Biosphere Program)核心项目—全球变化和陆地生态系统(GCTE,Global Change and Terrestrial Ecosystem)的研究重点[4]。近20多年来,植物功能性状的发展使得生态学家从新的视角重新审视生态学的复杂过程,功能性状已被证明是探索各类生态学前沿问题的重要手段[5]。所以涌现出较多植物功能性状相关综述类文章,如植物功能性状与生态系统功能和过程[6- 7],植物功能性状对环境的响应及适应策略[8],植物功能性状的进化及变异[9],全球植物叶经济谱[10- 11],功能性状与群落动态[12],基于功能性状对植物入侵的研究等[13- 14]。这些综述对该领域具体方向的深入研究发挥重要作用。但也需要从宏观视角全面了解当前植物功能性状研究进展,研究热点及发展动态。

面对植物功能性状的海量文献,采用系统和精准的文献计量方法,进行定量和定性相结合的可视化综述,可以对植物功能性状进行更加精准和全面的分析。可视化分析软件CiteSpace侧重于分析学科研究前沿热点、主题演化趋势、以及探测知识基础之间的关系,是当下较为流行的可视化科研数据应用软件[15]。鉴于此,本文运用CiteSpace文献计量工具,对被引(Cited)和引文(Citing)文献进行数据挖掘和计量分析,提炼出植物功能性状研究领域的知识基础,展示研究现状和热点趋势,把握研究的最新进展和未来动态。旨在为植物功能性状研究提供借鉴和启示。

1 研究数据来源与分析方法

本文数据来源 Web of Science核心集合TM的科学引文索引扩展版(science citation index expanded, SCI-E, 简称 SCI),是国际公认的权威数据库,通过编写检索式来限定检索范围。并根据SCI 论文中关于 “植物功能性状”这个主题词的常用英文书写,编制检索式:TS= (″plant functional types″)or(″plant functional traits″),选择类型为 ″ Article″ 和″ Review″ 的文献进行分析,共检索1992—2017年植物功能性状研究领域发表的SCI文献2196篇(检索时间为 2018 年1月14日)。

本文借助CiteSpace V分析工具,对植物功能性状的知识基础、研究热点和趋势,以及主要研究力量进行可视化分析。CiteSpace是由美国德雷塞尔大学(Drexel University) 陈超美教授将其开发,用来挖掘、分析和进行科研文献可视化的分析软件[16]。其综合了信息可视化方法、文献计量方法和数据挖掘算法,并具有“图”和“谱”的双重性质与特征,既是可视化的知识图形,又是序列化的知识谱系[17- 18]。可以从多元、动态、分时的视角对植物功能性状相关文献进行信息挖掘。阈值选择采用(c, cc, ccv)方式,(c为被引频次,cc为共被引频次,ccv为共被引系数),分别设定前、中、后3个时间分区的(c, cc, ccv),其他时间分区的阈值由线性插值决定,值的确定是经过不断调试、对比结果后而定[19]。

2 结果与分析

2.1 文献时间分布

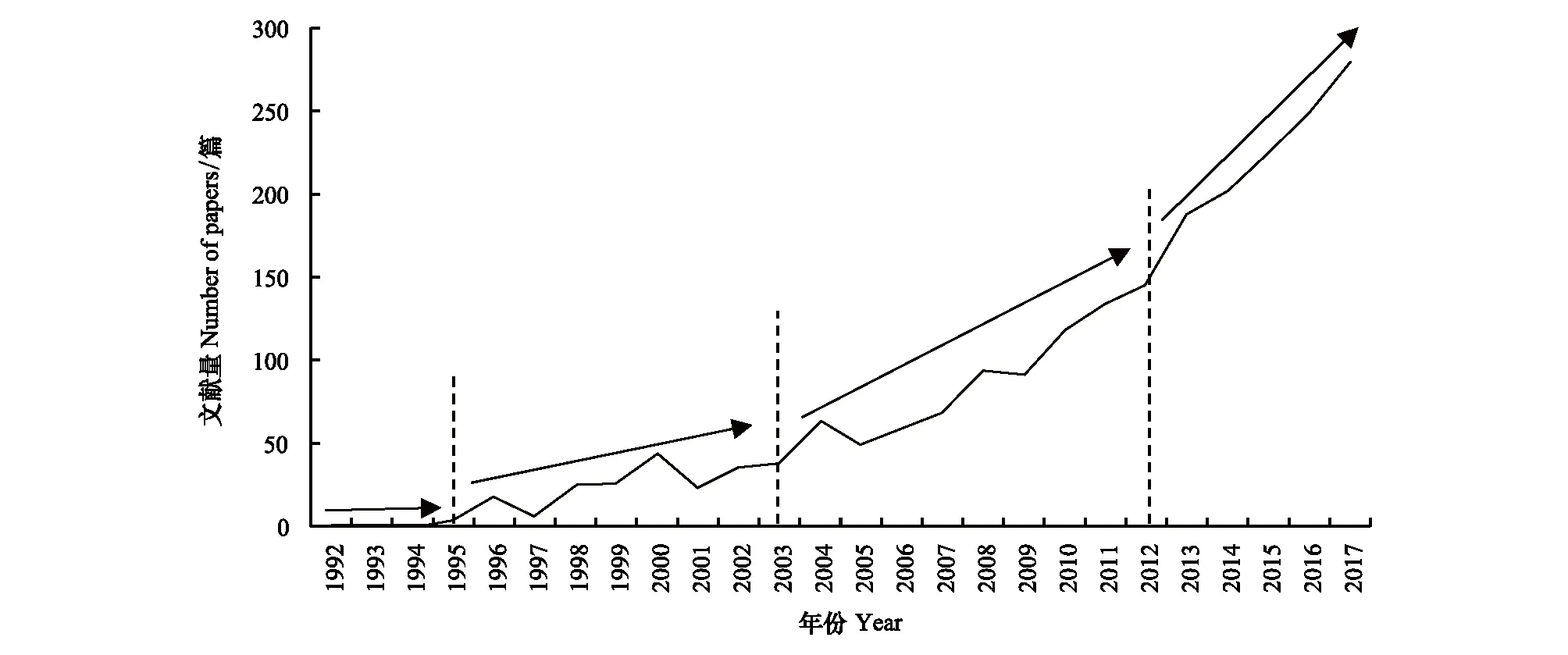

文献数量随时间的变化是研究领域发展演化的重要指标,反映该领域的发展趋势。1992—2017年间,植物功能性状经历缓慢增长—波动增长—平稳增长—快速增长4个阶段(图1)。分析发现1995年之前植物功能性状研究领域年均发文数量在5篇以下,研究的关注度较弱,属于起步阶段;1996—2003年在不断探索中形成植物功能性状的概念和标准测量方法,发文量呈波动态势增加;2004—2010年理论基础基本完成,出现大量研究性文献,进入平稳增长期;2011—2017年关注度快速上升,尤其2014年以来,年度发文量达到200多篇,研究进入快速增长阶段。表明植物功能性状研究领域已引起国际研究工作者的广泛关注。由此推测,随着研究的不断深入,植物功能性状将迅速向成熟的领域发展。

图1 1992—2017年植物功能性状的年发表文献量Fig.1 Changes of the numbers of publications on plant functional traits during 1992 to 2017

2.2 植物功能性状知识基础的识别

共被引参考文献有着同一的研究脉络或相似的研究主题,通过构建参考文献网络梳理研究方向,分析发展脉络,而网络中频次较高的参考文献是该研究领域的知识基础,这些关键文献具有较高的影响力。本文通过绘制文献共被引时区图,筛选出植物功能性状研究领域的关键文献,挖掘其知识基础,旨在为后期相关研究者提供参考。

本文时间切片为1年,节点类型为参考文献,阈值设置(2, 3, 15),(3, 2, 20),(3, 3, 20)绘制文献共被引时区图(图2),分别从半衰期、中心度、共被引频次、突现性分析植物功能性状的知识基础。

图2 文献共被引时区图Fig.2 The Timezone view of co-cited literature

时间色谱上从蓝色到橙色表示时间的推演。节点年轮上的颜色对应上方的时间色谱,连线的颜色代表首次共被引的时间。节点年轮大小与共被引频次呈正相关。红色圈层表示具有突现性的节点,即在相应时间段内频次变化率高的文献。CiteSpace设置:Node Types: Cited Reference, Selection Criteria: Top 25%, 其他采用默认设置。

半衰期是显示文献从统计年度向前推算,占截至统计年度被引用文献的总引用数50%的年数,代表文献的老化程度,半衰期越大,影响力越久远[20]。半衰期最大的是丹麦生态学家Raunkiaer[21](半衰期70)从植物外貌形态上划分植物类型,提出了生活型谱(Life-form spectrum)的概念和划分方法,生活型谱成为植物功能性状的基础研究,一直沿用至今;其次,英国生态学家Grime[22](半衰期38)按物种不同生境提出CSR(胁迫型、竞争型、干扰型)植物生态对策理论,此理论在不同尺度上具有普适性,强烈影响生态学界。以上两篇文献发表较早,植物功能性状理论和概念还未形成,但提出了植物形态描述和划分方法,属于植物功能性状研究初期奠基文献,在后期的研究中被广泛引用。

中心度是识别网络中高度连接的节点,是指经过某个节点连接另外两个节点的最短路径线,占这两个节点之间最短路径线之比,体现网络结构中文献的重要性[17]。中心度最高的是Box EEO[23](中心度0.57)创建世界模型将植被类型与宏观气候联系起来,得出植物类型和环境的相关关系,形成植物功能性状的雏形。其次,Reich等[24](中心度0.51)运用具有生态意义的叶寿命,定量地评价生态系统特征,并明确植物、叶片与生境资源的依赖关系。这两篇文献处于该领域的探索阶段,当时全球气候变化加剧,严重影响植物的生存环境,威胁着植物的生长发育,所以植物与环境之间的实践应用成为研究热点。

文献被引频次是引用文献的次数,被引频次最高的两篇文献如下:2004年澳大利亚科学家Wright等[25](共被引频次408)在Nature发表了全球尺度下 6 项植物叶功能性状的研究,提出了经典的叶经济谱(leaf economics spectrum)的概念,即植物性状权衡理论,是该领域的新突破,引发广泛关注和应用;其次是Cornelissen等[26](共被引频次366)总结植物功能性状的测量方法,提出了全球范围内植物功能性状分类体系和测量准则,推动植物功能性状研究领域向规范化发展。这两篇文献均发表在该领域的发展阶段,此时植物功能性状已经形成完整的理论和方法,提出创新性的生态学概念,引发该领域全新发展。

突现性反映文献在一定时间内被引频次的增长情况,突现性越大,说明被引频次增长越快。突现性最高的是Perez-harguindeguy等[27](突现性44.49),随着科技的进步和植物功能性状研究领域的扩展,重新制定了《植物功能性状测量新册 New handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide》,弥补了以前测量方法的不足,此手册实用范围更广、方法详细,为全球植物生态学研究者提供了标准化且易实施的性状测量方法。其次是Kattge等[28](突现性43.29)建立全球植物功能性状数据库(TRY,Plant Trait Database),广泛结合全球范围内植物功能性状的研究,更加准确评估和模拟生物地球化学和陆地生物多样性的变化,提高了植物功能性状的可用性。这两篇文献均发表在植物功能性状拓展阶段,在全球范围内掀起植物功能性状研究的热潮,成为生态学家研究重点。

以上经典文献被引频次较高、持续被引时间较长,具有较高的学术影响力,反映植物功能性状研究领域的知识基础。这些经典文献均关注发表时期全球生态学研究的热点问题,并具有较高的理论性、系统性、创新性和应用性。从经典文献分析来看,早期主要关注植物类型的描述和分类,并将植物功能性状用于全球气候变化研究中;中期主要研究模型的建立,预测和模拟植物功能性状对环境的响应,并与生态系统功能和过程建立联系;近期,由于植物功能性状理论和实践急剧增加,区域和全球性状数据库迅速扩大,提高植物功能性状在不同生态学层次的运用,其中经济谱、功能多样性,基于功能性状研究群落生态是当前研究重点。从经典文献的研究主题看,植物功能性状与环境和生态系统的关系是该研究领域始终关注的话题。

2.3 植物功能性状研究热点和趋势

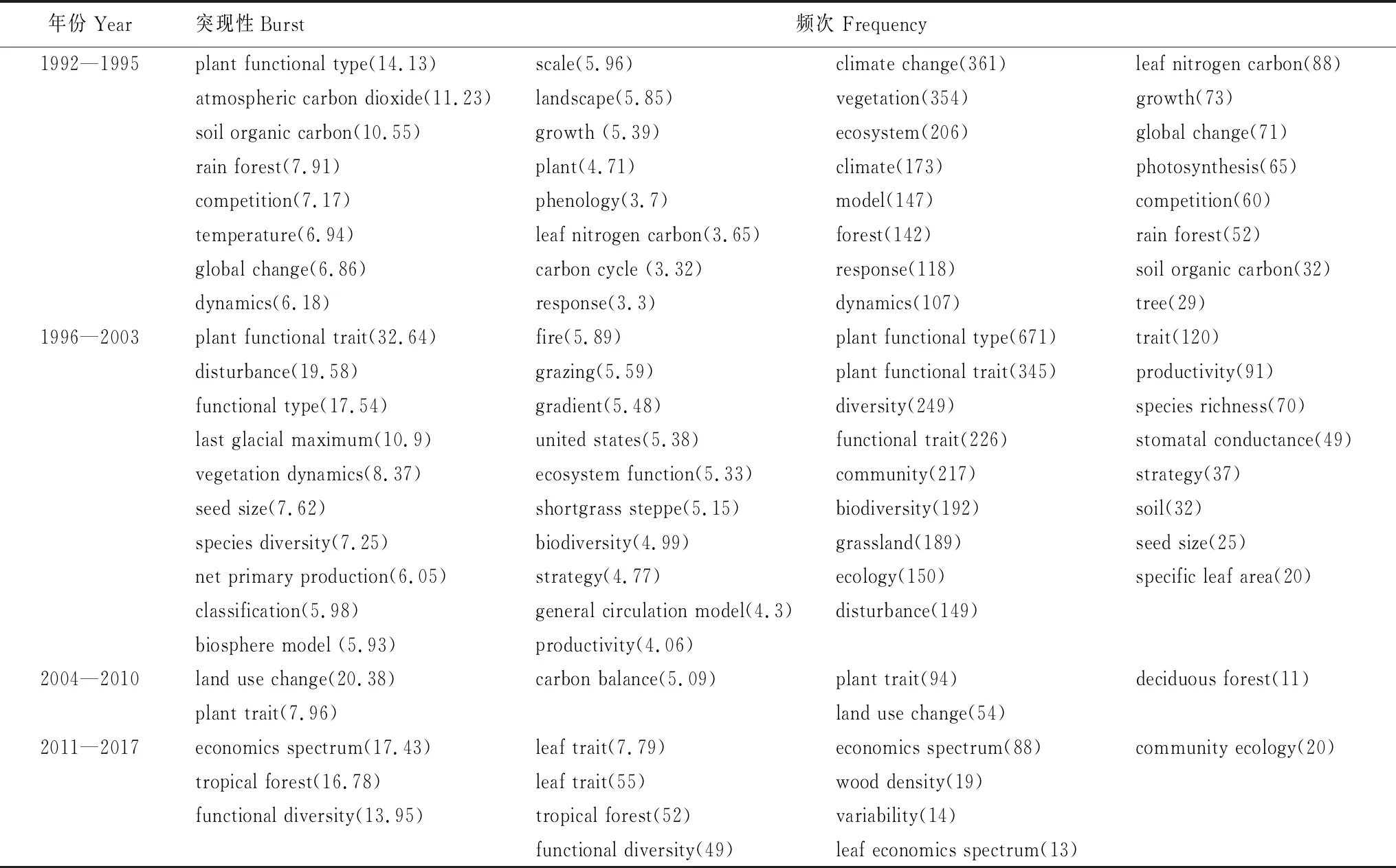

CiteSpace时区图(Timezone)能够直观反映出不同时间研究领域的前沿及其衍生关系,进而对未来的发展作出合理的预测[29]。而关键词作为学术论文研究热点的高度概括,是论文的核心和精髓,指示着学科领域的研究热点。突现性较高的关键词是某个时期内频次变化率高的词,能够挖掘研究热点,反映研究前沿和趋势。鉴于此,本文按照关键词的突现性和频次进行筛选(表1),通过关键词共现分析植物功能性状的研究热点,并揭示发展趋势。本文将数据导入到 CiteSpace V中,时间切片为1年,节点类型为关键词,阈值设置(2, 3, 15),(3, 3, 20),(3, 2, 20)。选择时区图,结果如图3和表2所示。

探索阶段(1992—1995年):随着全球气候变化的不断深入研究,植物功能性状开始进入生态学的研究视野,成为国际地圈—生物圈计划的重要研究内容之一[4]。“climate change(气候变化)”、“vegetation(植被)”、“ecosystem(生态系统)”是该阶段频次最高的关键词,表明环境-植被-生态系统三者之间的关系是植物功能性状研究的核心。其中,植被特征包括“growth(生长)”、“dynamics(动态)”、“phenology(物候)”、“photosynthesis(光合作用)”、“leaf nitrogen carbon(叶片氮含量)”、“competition(竞争力)”;环境因子包括“temperature(温度)”、“atmospheric carbon dioxide(大气 CO2)”、“soil organic carbon(土壤有机碳含量)”、“carbon cycle(碳循环)”。“rain forest(热带雨林)”是研究早期关注的森林生态系统。“model(模式)”、“response(响应)”是植物功能性状重要研究方法和评价要素,将复杂、多样的植物种群划分相对简单的类型,有效地预测环境和生态系统的变化。

发展阶段(1996—2003年):该阶段出现大量的突现词和高频词,表明植物功能性状成为研究热点,相关的生态学概念和新型的测量技术与方法层出不尽,研究领域不断扩展。尤其1996年是植物功能性状快速发展年,突现性和频次均较大。该阶段出现 “functional type(功能型)”、“plant functional type(植物功能型)”、“plant functional trait(植物功能性状)”、“trait(性状)”、“functional trait(功能性状)”等相类似的生态学概念(图3)。2001年Diaz和Cabido[1]总结前人研究,给出植物功能性状较明确的定义“是适应外部环境变化并(或)对生态系统功能有一定影响的植物性状”,得到广泛认可,植物功能性状的概念逐渐明晰,推动植物功能性状标准化发展。此时“disturbance(干扰)”一词的突现性较大,是该阶段植物功能性状主要研究方向,主要因子包括“fire(火)”、“grazing(放牧)”。其次,植物功能性状也延伸到“biodiversity(生物多样性)”、“productivity(生产力)”、“species richness(物种丰富度)”、“classification(分类系统)”、“biosphere model(生物圈模型)”等多个生态学研究领域,使植物功能性状研究内容发生根本性的改变。“seed size(种子大小)”和“specific leaf area(比叶面积)”是植物结构性状,在这一时期逐渐兴起一直延续至今。同时,随着植物功能性状研究方法和理论的提高,由森林生态系统发展到“grassland(草原)”生态系统,主要通过植物功能性状变化响应放牧对草原植物群落的干扰程度[30]。此外,植物功能性状运用于不同环境“gradient(梯度)”的研究,探讨植物在不同环境梯度下的多个性状之间的“strategy(生态策略)”,出现了一批代表性研究报告和著述。

表1 关键词共现网络主要信息表

图3 热点关键词时区图Fig.3 The Timezone view of hot keywords年轮上的颜色对应上方的时间色谱;年轮节点大小和频次成正相关,年轮的红色圈层代表节点具有突现性;CiteSpace设置:Node Types: Keyword, Selection Criteria: Top 25%, 其他采用默认设置

平稳阶段(2004—2010年):该阶段关键词的数量开始下降,突现性和频次也降低,表明通过研究内容泛化的过热期后,经验借鉴的文献较多,创新性和突破性的研究热点较少。热点关键词仅有3个,分别是“land use change(土地利用变化)”、“carbon balance(碳平衡)”、“plant trait(植物性状)”。随着人类活动干扰和全球变化的加剧,“土地利用变化”进入生态学研究视野,是全球环境和生物多样性变化的主要驱动力,决定着植物功能性状的分布[5]。“碳平衡”是生态系功能的重要指标,反映植物对环境的适应性,成为研究热点。在此期间,学者对植物功能性状研究的科学性、标准性展开深入讨论,形成明确的定义和标准的测量方法后,致使迅速增加全球范围内植物性状数据库的覆盖[25,31]。

拓展阶段(2011—2017年):随着研究的不断深入和细化,出现新的技术和理论,打破瓶颈出现了新突破。“leaf trait(叶性状)”、“economics spectrum(经济谱)”、“functional diversity(功能多样性)”、“community ecology(群落生态)”、“wood density(木材密度)”等是当前植物功能性状的研究热点,“tropical forest(热带森林)”是主要的研究对象。叶片作为植物与环境接触面积最大的器官,对环境响应极为敏感[32-33]。Wright等[25]2004年研究叶性状提出典型的经济谱概念,指出了植物对资源的权衡策略,即经过环境筛选后形成的性状组合[11,34-35]。随着叶经济谱的发展,直到2011年较多学者才关注“leaf economics spectrum(叶经济谱)”,并延伸出茎经济谱的概念,“木材密度”是茎经济谱的重要指标,反映植物获取资源的能力。近年来,植物“功能多样性”与生态系统的关系成为生态学关注焦点[36-37],自de Bello等[38]提出功能多样性的概念并给出了具体的算法后,得到广泛的应用,主要用来表示植物功能性状在群落内和群落间的变化,反映生态系统功能。同时,植物功能性状广泛运用于“群落生态”的研究中,McGil等[39]提出将功能性状作为重建“群落生态”的方法,认为功能性状普遍可比性能够超越物种,因此,基于功能性状的研究有望改善以往群落生态学过于纠缠物种难以发现普适法则[40]。后Violle和Jiang[41]在群落研究中基于功能性状提出了“性状生态位”的概念,利用功能性状描述生态位在群落生态中取得较大进展[42-43]。此外,由于物种遗传差异和环境异质性,植物种间和种内均存在性状“变异”,性状变异对群落构建和共存具有重要意义[44]。以上的研究具有重要的理论价值,拓宽植物功能性状研究的广度和深度,也是植物功能性状研究中的新突破。

简言之,植物功能性状研究内容不断细化和深入,研究范围从大尺度的全球气候变化延伸到区域尺度的土壤、大气成分、土地利用、干扰等变化;从单一生境、单个性状扩展到多生境和性状组合;从光合特性、化学元素(光合作用、叶氮含量)发展到结构性状(比叶面积、种子大小)和气孔属性(气孔导度),不断深入研究多种性状的协同或趋异的变化规律。

2.4 主要研究力量分析

2.4.1主要研究国家或地区

图4 国家合作共现图谱Fig.4 The network of country cooperation 节点越大,发文量越多,反之越小;CiteSpace设置:Node Types: Country, Selection Criteria: Top 50%, 其他采用默认设置

分析不同国家发表文献情况在某种程度上反映该国家对于该领域的重视程度及影响力,检索发现有82个国家(地区)研究了植物功能性状(图4和表2)。美国的发文量占绝对优势居世界第一(726篇),表明美国处于植物功能性状研究的主导地位。中国的发文量位于第4,说明中国所涉及植物功能性状研究较多,反映出我国的科研水平的提高。根据发文数量和被引频次,发现美国、法国、荷兰、西班牙的论文综合影响力较高,而中国的论文篇均被引频次较低。从各国研究的主题来看,在气候变化的背景下,植物功能性状广泛运用于生物多样性、干扰、生态系统研究领域,植物的光合作用、气孔导度、经济谱等研究方面受到多个国家的关注。其中,关注度不同,中国更侧重于基于植物功能性状研究草原生态系统,以及与生产力的关系。

2.4.2主要研究机构

分析研究机构的分布可以帮助了解学术界对该领域的支持和认同程度,从而有利于机构之间的合作。统计发现1992—2017年发文量前10的机构中(图5),中国机构占两家,中国科学院(Chinese Acad Sci)发文量第一,216篇,中国科学院大学位居第九(Univ Chinese Acad Sci),44篇;德国马克斯·普朗克生物地球化学研究所(Max Planck Inst Biogeochem)位居第二,75篇;法国有三家分别是,位居第三的法国农业科学院(INRA),66篇,位居第七的法国国家科学研究中心(CNRS),52篇;位居第十的格勒诺布尔大学(Univ Grenoble),44篇;澳大利亚麦考瑞大学(Macquarie Univ)位居第4,62篇;美国明尼苏达大学(Univ Minnesota)位居第5,58篇;荷兰阿姆斯特丹自由大学(Vrije Univ Amsterdam)位居第6,56篇;西班牙科尔多瓦大学(Univ Nacl Cordoba)位居第8,44篇。中心度在0.1以上均是马克斯·普朗克生物地球化学研究所0.5,法国农业科学院0.11,麦考瑞大学0.11,明尼苏达大学0.32,阿姆斯特丹自由大学0.25,法国国家科学研究中心0.14。马克斯·普朗克生物地球化学研究所中心性和发文量均较高,可见其所在植物功能性状研究方面有较强的影响力,论文具有重要学术价值。

表2 植物功能性状研究前 10 个国家的发文情况及研究主题

图5 机构合作共现图谱Fig.5 The network of institutional cooperation节点越大,发文量越多,反之越少;CiteSpace设置:Node Types: Institution, Selection Criteria: Top 50%, 其他采用默认设置

2.4.3主要发文作者

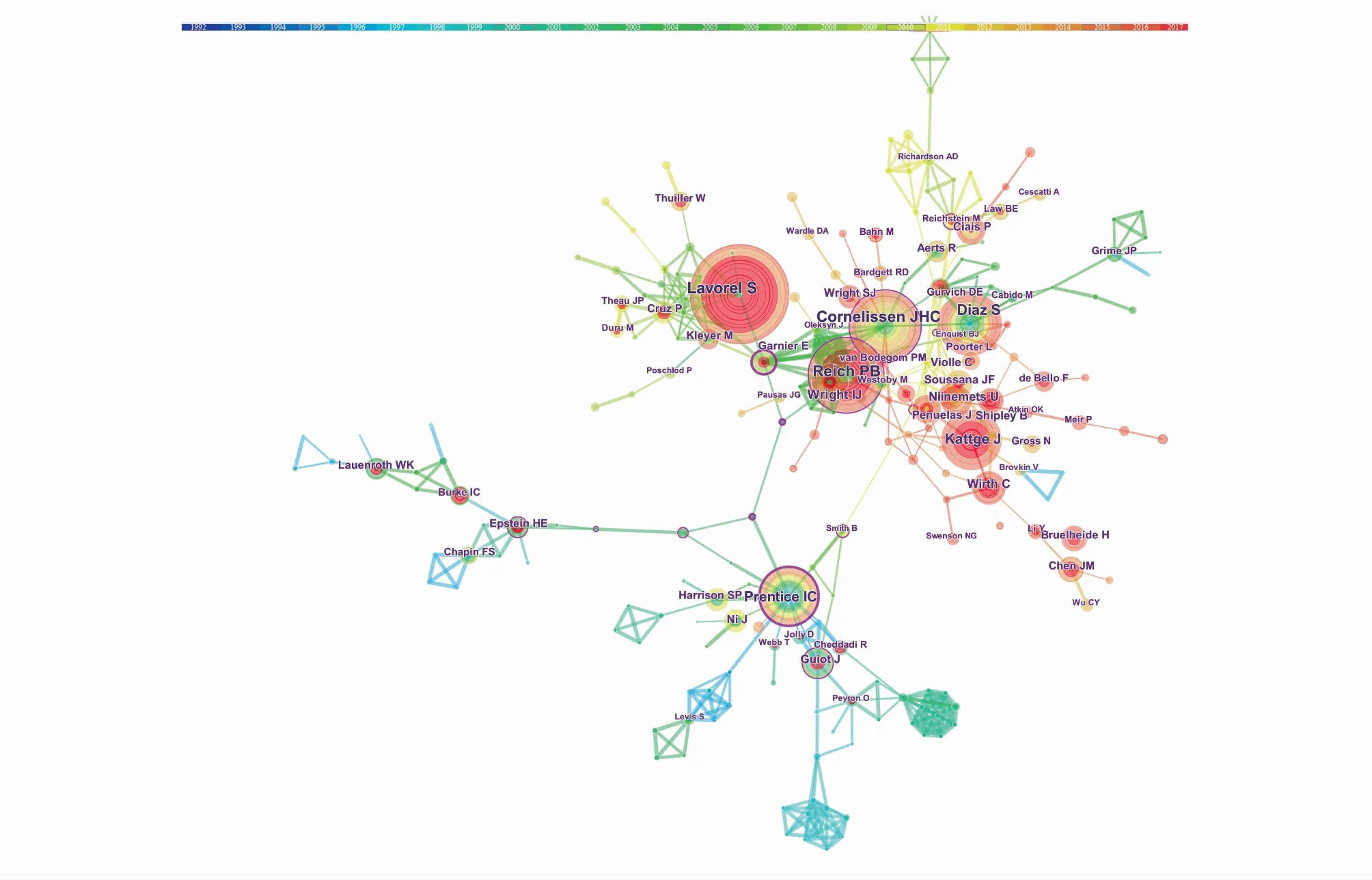

通过发文作者共现网络分析可以得出合作密切的学者群,发掘学术研究的团队效应。从图6可以看出发文次数较多的作者是Lavorel S,频次为46次,Reich PB,35次,Cornelissen JHC,34次,Diaz S,33次,Prentice IC,28次,Kattge J,27次,发文量在15篇以上的作者还有,Wright IJ,Wirth C,Enright NJ,Niinemets U,发文量在10篇以上共有28位。主要有5个学术合作团体:Lavorel S、Garnier E和Quetier F等学术团队,主要研究植物功能性状对环境因子(干扰、火、土地利用、气候和大气成分变化)的响应,以及制定植物功能性状划分和测定的标准[6,45-46];Cornelissen JHC、Diaz S 、Gurvich DE和Bardgett RD等学术团队,规范了植物功能性状的理论概念,建立简单有效的测量方法,统一了全球测量标准,主要研究植物功能性状和生态系统之间的关系[26,31,47]。Reich PB 、Buchmann N和Oleksyn J等学术团队,主要研究叶性状,并在植物性状的权衡策略和环境适应性中取得较大的成就[8,48-49]。Kattge J、Wirth C、Penuelas J和Shipley B等学术团队,在全球植物功能性状数据库建立和统计方法的制定中做出较大贡献[28,50]。Prentice IC、Guiot J、Harrison SP和Smith B等学术团队,主要研究气候变化对植被的影响,并构建植被模型[4,51-53]。从作者网络来看,植物功能性状的发文作者之间交流较多,学者之间的联系较紧密。

图6 作者合作共现图谱Fig.6 The network of author cooperation节点越大,作者的发文次数越多,反之越少;CiteSpace设置:Node Types: Author, Selection Criteria: Top 25%, 其他采用默认设置

3 结论与建议

本文利用CiteSpace 对1992—2017年来自SCI中植物功能性状相关文献信息进行计量统计和可视化分析。展示出了植物功能性状研究领域的文献数量的年变化、知识基础、研究热点和趋势、核心发文国家、研究机构、发文作者的分布。由此得出以下结论:

1992—2017年植物功能性状的发文量分为缓慢增长—波动增长—平稳增长—快速增长4个阶段,这25年间植物功能性状的研究主题不断变化。1992—1995年为探索阶段,主要关注“气候变化”、“植被”、“生态系统”、“模型”等;1996—2003年为发展阶段,规范了植物功能性状的概念和测定方法,关注“干扰”、“物种多样性”、“生产力”等;2004—2010为平稳阶段,关注“土地利用变化”、“碳平衡”、“植物性状”;2011—2017年为拓展阶段,出现了创新性的“经济谱”、“功能多样性”、“性状生态位”等热点。植物功能性状研究内容规范性和系统性逐渐增强,由最初模糊冗杂的定义发展到规范明确的概念和理论方法。研究范围从区域尺度扩展到全球范围。研究领域从个体、种群、群落扩展到生态系统多个层次。并广泛运用于草原、森林、陆地、湿地生态系统中,其中,气候变化、生态系统、生物多样性、干扰是该研究领域始终关注的重点。

植物功能性状的研究力量主要分布在美国、德国、法国等国家。发文机构较多,其中,中国科学院位居第一,占据主要地位。在植物功能性状研究领域贡献较高的作者是Sandra Lavorel, Peter B Reich, Johannes H C Cornelissen,提出植物功能性状的概念和理论、规范了研究方法,推动植物功能性状的发展。

随着植物功能性状测量技术进步和各种模型的建立,使其成为探索各类生态学前言问题的重要手段。综合前文分析结果,仍有值得未来探索和研究的方向:

(1)研究发现叶性状(比叶面积、叶经济谱)和茎性状(茎密度)关键词的突现性和频次较高,而缺乏地下部分根相关研究的热点关键词。可能因植物地上部分容易采集和测量,茎、叶功能性状取得较大进展。而地下部分根功能性状研究相对困难,但是根系决定着植物对养分和水分的吸收,影响植物的光合作用,并与植株高度、生长速率密切相关。因此,未来还需要深入研究地下功能性状,弥补地下部分(根)和地上部分(茎、叶)研究不平衡问题。其次,植物功能性状不应该单独看待和分析,功能性状之间是相互权衡的,今后应该综合分析植物功能性状在不同器官间营养元素及形态结构的差异,尤其是茎、叶、根、开花器官和种子的性状。

(2)近年来植物功能性状发文量快速增加,但热点关键词逐渐减少(图1和图3)。在未来的研究中应利用先进的技术手段,弥补当前研究的不足,推动理论和方法的创新。如,当前植物功能性状研究主要集中在某一时间段上的特定值,未考虑植物功能性状在物种不同生长发育阶段和年际之间的动态变化,所以还未探明植物功能性状在时间尺度上的变化,这将是未来该研究领域重要的研究方向之一。同时缺乏不同空间上气候、土壤和地形因子对植物功能性状的影响。因此,今后可以构建植物功能性状的时间推演和空间模型,以及运用先进的遥感和激光雷达技术,解决不同空间和时间上植物功能性状的大量测定问题。

(3)在拓展阶段(2011—2017年),植物功能性状延伸到群落生态学研究中取得了实质性的进展,并提出新颖的(功能)性状生态位的概念,而此概念目前缺乏经验证据支撑[40]。因此,今后可从以往研究物种分布转向关注群落性状分布,从物种生态位转向关注性状生态位,从而更加明确探寻群落构建法则,并推动植物功能性状在群落生态的发展。同时,在植物功能性状的研究方法上,应结合植物系统发育信息,植物功能性状与物种自身的系统发育关系密切。可以说遗传变异和表现型可塑性决定了植物功能性状的表达,这两个因素反映在种内性状变异和物种生态策略上。物种生态策略在发展阶段(1996—2003年)得到关注,相对种内性状变异,现阶段理论方法发展较为成熟。而种内性状变异具有重要的生态意义,影响物种相对适合度和竞争强度,尤其在局域尺度种内变异难以忽略。因此,今后应明确如何对种内性状变异进行定量分析,并纳入相关的模型研究。

(4)随着全球气候变化的不断深入研究,植物功能性状主要研究对环境因子(“温度”、“土壤”、“气候”)的响应,而气候变化也引起物种衰减和不良的生态后果。因此,今后应将植物功能性状的研究运用于物种保护和修复、以及生态系统管理的工作。例如,利用功能性状来识别稀有种和濒危种的特征,并采取相应的保护措施,根据功能性状的指示作用制定物种保护和修复策略。

(5)随着全球植物性状数据库、西北欧植物区系性状数据库、地中海盆地植物性状数据库和德国植物区系植物性状数据库等的建立,相应促进该地区植物功能性状的发展。而我国有着独特的气候和丰富的植被类型,为植物功能性状的研究提供得天独厚的优势。为此,今后我国应加强与国际间的交流和合作,构建核心学术团队,领会上述数据库的理论和方法体系,进一步完善我国植物性状的采集、测定和分析,推动我国植物功能性状数据库的建立。