北京世界文化遗产的保护历程及管理现状研究

2020-03-27陈昱霖蔡丽伟李丽虹

文│陈昱霖 蔡丽伟 李丽虹 李 岩

一、引言

1972年,联合国教科文组织(UNESCO)首次正式提出文化遗产的概念,规定“文化遗产”主要包括文物、建筑群和遗址三大类1.世界遗产前期分为自然遗产、文化遗产、自然与文化混合遗产三大类,1992年UNESCO又提出“文化景观”这一概念,《公约》将其归属于文化遗产。。截至2019年7月,中国的世界遗产数量达到55项,已位居世界第一位2.依据联合国教科文组织世界遗产中心网http://whc.unesco.org/en/statesparties/cn数据整理而得。。北京作为首善之地,坐拥7处世界文化遗产项目,占据我国世界文化遗产总量的19.4%,成为全国世界遗产数量最多的省市,也是国际上拥有世界文化遗产最集中的城市。

作为我国首批世界文化遗产城市,这些年来,北京在世界文化遗产保护方面开展了多项富有成效的保护与传承工作,但在另一方面,依然存在很多问题亟待解决。

二、北京世界文化遗产保护的成就

我国对于“世界文化遗产”这一概念认识的时间不长,但对文化遗产的保护起步却并不晚。我们将文物、历史建筑等凡是中华文化的载体都称之为文化遗产,从新中国建立初期就启动了文物普查工作。1961年,北京明清故宫、八达岭长城、周口店北京猿人遗址、颐和园、天坛、明十三陵被列为全国第一批国家级重点文物保护单位。自1985年中国成为《保护世界文化和自然遗产公约》缔约国以来,国务院和北京市政府投入了大量的资金及人力、物力,制定和完善文物保护管理法规及规章,建立专职的文物保护管理机构,坚持遗产项目的维护和保护,保护世界遗产周边的历史环境,已经形成了一系列行之有效的保护管理方法和措施。

(一)不断完善文化遗产管理法律体系

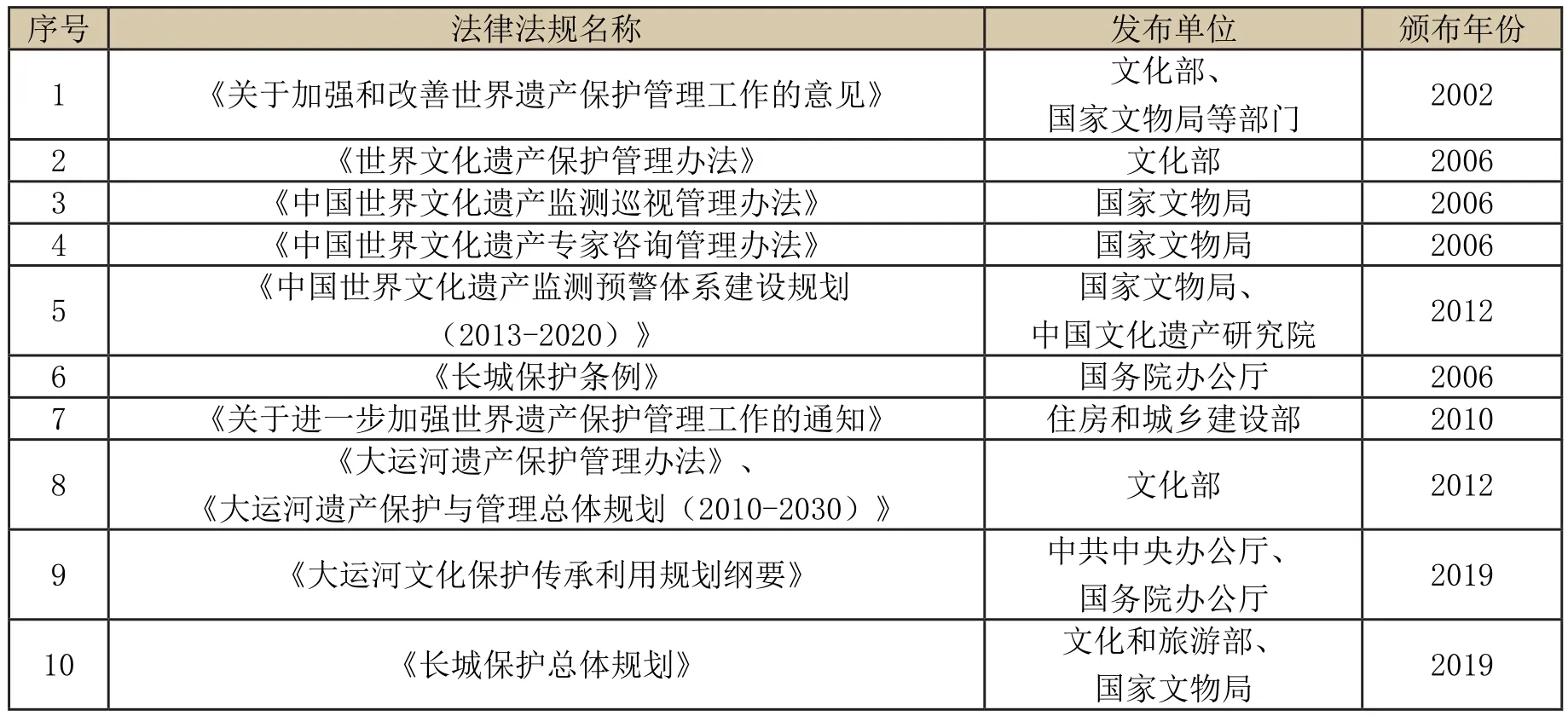

文化遗产的保护、利用及传承都必须在法治的框架内规范、引导和调控,且必须立法先行。这些年,国家顶层、北京地方层面的法律法规陆续出台,全方位、多层次、多维度的文化遗产保护法律系统工程不断完善。

国家层面之外,北京市还根据文物保护工作的实际需要,制定和公布了一批专项规章,对国家立法起到了“拾遗补缺”的作用。如《北京市周口店北京猿人遗址保护管理办法》《周口店北京人遗址保护总体规划》《北京市长城保护管理办法》《颐和园十五年规划和2010年远景目标纲要》《北京市明十三陵保护管理办法》《故宫保护总体规划大纲》《北京市大运河文化带保护建设五年行动计划(2018年-2022年)》等。2017年国务院批复的《北京城市总体规划(2016-2035)》中,提出构建四个层次、两大重点区域、三条文化带的历史文化名城保护体系,对世界遗产项目进行整体规划和整体保护。这些规章及规划的科学性、合理性和可操作性增强,为北京的世界遗产保护和管理提供了更多可靠的依据。

表:国家层面的文化遗产管理法律法规

(二)建立文化遗产保护专职管理机构

不同于一般文物保护单位的管理,世界遗产地的管理因其重要性常常会由专门机构进行管理。天坛、颐和园是较早成立管理机构并对外开放的文化遗产,由北京市园林局(现北京市园林绿化局)管理。故宫博物院则是文化部直属事业单位,院长由文化部副部长兼任,文物保护工作由北京市文物局直接管理。故宫博物院下设机构中,古建部和文物管理处分别承担故宫古建筑和馆藏文物的日常保护、管理、利用工作;此整和发展的过程。最初由北京市园林局和北京市文化局设立机构直接管理,1981年,政府设立八达岭、明十三陵特区办事处,作为延庆县和昌平区人民政府的派出机构,负责景区内文物保护、治安管理、游览事项等各项管理工作。

周口店北京猿人遗址原隶属于1953年成立的中国科学院古脊椎动物研究室,2002年,中国科学院与北京市人民政府共建“周口店北京人遗址管理协调委员会”,市政府对遗址的保护、建设、管理及科普工作负责,研究所仅负责周口店遗址外,还有专项负责故宫保卫的公安机构和消防组织,使故宫的各项保护管理机构趋于完善。值得一提的是,故宫和颐和园都已初步建立世界文化遗产监测中心,对环境质量、文物保存现状、防雷、基础设施运行、观众行为等内容进行监测和统一管理,标志着遗产保护工作向数字化迈出实质性一步。

北京八达岭等地段的长城和明十三陵的管理机制,经历了不断调的科研工作,为周口店遗址的保护、管理、展示和研究工作提供了坚实的组织保证。

大运河遗产的管理保护实行统一规划、分级负责、分段管理。国务院文物主管部门主管大运河遗产的整体保护工作,沿线地方人民政府文物主管部门负责本行政区域内的大运河遗产保护工作。具体来说,大运河北京段全长82公里,横跨昌平、海淀、西城、东城、朝阳、通州六区,其中被列入世界文化遗产点的河道有三段。在管理机构设置上,由北京市文物局和北京市发展改革委负责北京段大运河的整体保护工作,相关各区文物管理所负责沿线50多处遗产点的保护工作。

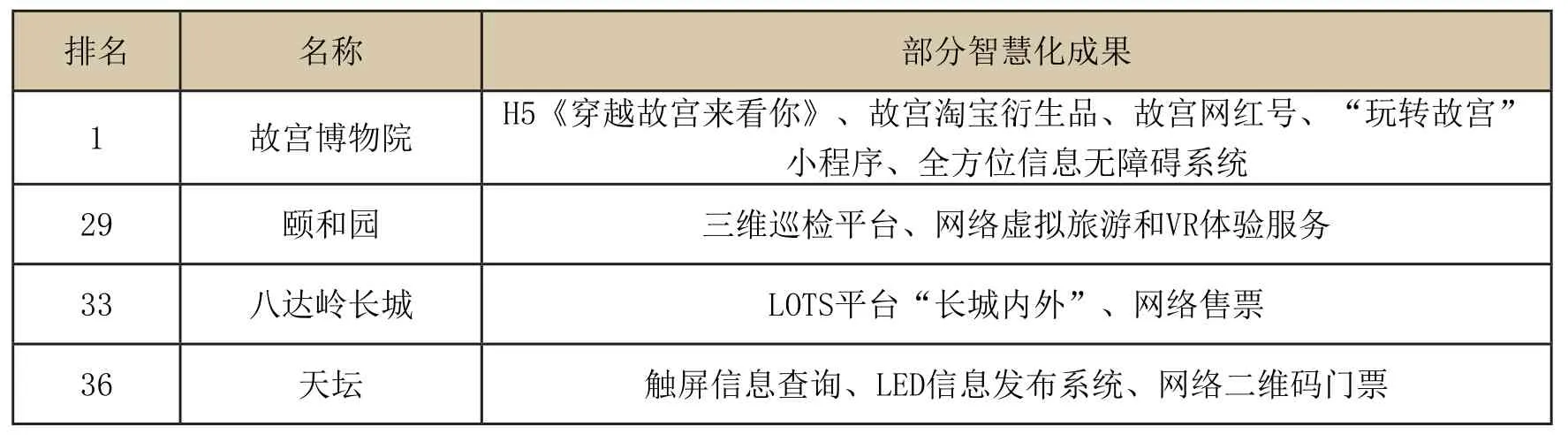

表:北京世界遗产在2018年“智慧景区百强”中的排名

(三)持续严谨地维护修护,保持遗产的历史真实性和完整性

作为首都,北京的文化遗产保护状况对全国都具有重要的示范意义。从20世纪50年代开始,中央和北京市政府对北京历史文化的保护工作给予了充分的重视,持续开展遗产项目的维护保护工作。1987年首批6处世界遗产获批,中国的世界遗产事业跨入新的阶段。从2000年开始,北京市委、市政府逐年加大对文物保护投入的力度。其中用于世界文化遗产保护的资金,一是直接用于遗产地的维修改造,二是用于遗产地周边环境的治理,三是用于文化遗产地文物的维护。

2002年,故宫启动百年大修。2005年武英殿修缮后作为书画馆对公众开放;同期划定故宫的缓冲区进行整治,拆除临时建筑,恢复部分皇城水系,建成菖蒲河公园和皇城根遗址公园。2014年,慈宁花园、宁寿宫一区等7项修缮工程竣工,午门雁翅楼、宝蕴楼修缮工程等6项工程顺利推进。2016年故宫老城墙展开系统维修,渐次开放。2018年9月养心殿启动古建修缮工程,这是故宫博物院首个“研究性保护项目”,尝试突破现有的材料供应束缚、工匠与研究者聘用障碍,率先实现“研究性、预防性”为主的科学修复,为未来扩大开放面积、提高展藏比例奠定了基础。

颐和园作为当今世界上规模最大、文化内涵最丰富的皇家园林,也非常重视文物的修复、保护和可持续发展。2000年对园内古树进行全面普查,建成完备的古树名木档案,掌握其生存情况,进行统一管理养护;2004年以来恢复了清漪园时期的重要历史景区耕织图,修缮听鹏馆、大船坞、佛香阁、仁寿殿、四大部洲等景区。此外还对周边环境进行了整治,搬迁杂乱的居民区,畅通交通,增加绿化,使周边环境得到综合性改善。

天坛是明清皇帝祭天大典的祭坛,是中国古代宇宙观的承载体,其维护修缮工作一直在进行。天坛公园管理处多次修缮坛墙,修复神乐署建筑群并对外开放,开展了对祈年殿、皇乾殿等核心建筑的维修工作,实现了保护建筑的结构安全和向世人展示历史原貌的目的。2019年,天坛内坛墙及坛门(泰元门)修缮工程完工,分区域对祈年殿院、丹陛桥、圜丘保养维护施工启动,天坛周边65栋简易楼的腾退、拆除工作已完成38座,正在努力兑现“还人民一个完整的天坛”的申遗承诺。

多年来,十三陵景区先后投资近2亿元对昭陵、思陵、献陵、德陵、康陵、庆陵、泰陵、茂陵和裕陵等9陵进行了修复和抢险修缮。2015年以来,昌平区旅游委等 6 部门联合执法,改造景区周边公共设施,规范商贩兜售行为。去商业化中,割舍掉一大部分商业用途,打造具备办公、咨询、投诉、医疗处理等多种功能的游客休息区,陵区整体环境得到提升。

建国初期,国家在财政极其艰难的情况下,仍多次对居庸关、八达岭等几处长城重要地段进行维修,将其列为第一批全国重点文物保护单位。长城被列入世界文化遗产后,2003年《北京市长城保护管理办法》出台。2006年3月,清华大学、北京市建工学院等6个单位近百人启动北京段长城测量调查工作,为北京地区长城进一步的有效保护奠定了基础。近年来,多处长城险情地段得到修复,长城的独特历史价值得以传承。

京杭大运河北京段纵贯千年,横跨六区,沿线共有物质文化遗产点40处,分为水源、水利设施、航运设施、古运河管理点、遗址、古建、石刻等。随着大运河文化带保护建设的启动,文物建筑腾退、文物保护修缮、城市副中心博物馆等重大公共文化设施的布局、大运河沿线水环境21个点位监测、大运河沿线历史风貌的恢复等工作都在有序推进。

(四)积极引入先进的保护技术

北京的世界文化遗产项目在维护中比较注重结合各遗产地自身特点,采用很多新技术、新理念、新方法来推动文化遗产更科学有效地保护利用。故宫是其中的典范。为加强与海外著名博物馆间的交流,突破博物院发展瓶颈,故宫依托新技术和新理念,在午门正楼内嵌套巨大的玻璃罩,与古建屋顶和地板完全隔绝,形成新式展厅,严格遵循了不改变文物古建风貌、绝对保护文物的原则,实现传统文物建筑保护与现代展览活动的完美结合,被联合国教科文组织授予“文化遗产创新大奖”。评委会认为:午门新展厅在充分保护文物的基础上,使传统建筑空间满足现代国际展览的标准要求,突出了文物建筑的历史价值,是技术和设计创新的典范,更可作为解决其他类似问题的典范。

此外,在故宫百年大修过程中,运用三维激光雷达扫描技术对主要大殿进行精细测绘,更精确、更快速地提取古建筑的线性特征,实现文物保护的数字化档案存储,为古建筑修缮提供数字化资料,进而实现可视化建模展示。在清洗延禧宫灵沼轩时,选择国际先进的喷砂物理方法;对于局部空鼓和部分起甲的珍贵彩画,则采取注射渗透加固的方法。通过这些新技术、新方法的应用,激活了文化遗产生命力。

2017-2019年《互联网周刊》发布的“智慧景区百强”排行榜中,北京的4处世界文化遗产连续三年入选,充分表明现代科技对文化遗产保护利用工作的突出作用日益显现,遗产保护利用工作中的科技含量不断增加。

三、北京世界文化遗产保护中存在的问题

新形势下,北京的世界文化遗产在保护利用方面依然存在不少问题,主要表现在管理体制有待理顺,法制建设有待加强,保护资金和专业人才缺乏,面临城市发展及旅游发展、环境保护多方压力等问题。

(一)管理体制不完善

目前北京的7项世界遗产项目分别隶属于中央、市、区 (县)等不同系统领导,存在着多头管理和缺乏统一的遗产管理标准的问题。其中尤以长城最为复杂,北京段长城分属于不同的行政区,分别被定为不同级别的保护单位:有的属于国家级保护单位,有些属于市级或区级保护单位,有的区段则未被列入保护名单。由于级别不统一,保护标准也不尽相同,各自的职责、权利与义务不明晰,所有权、管理权、经营权与监督权交叉重叠、多头管理,给长城的修缮维护带来困难。

在法规建设上,尽管当前我国及北京地区先后出台了一些遗产保护的法规、规章、条例和规划,但多数法律层次较低,实施力度也不够强,世界遗产的相关法律手段和理论研究在遗产保护中的作用亟待加强。

(二)世界文化遗产本体的脆弱性比较突出

北京的世界文化遗产具有突出的普遍价值,其价值与遗产的脆弱性有一定关联,脆弱性首先体现在遗产的稀缺,其次体现在特殊遗产类型的自身物理特性及环境特征上。如由于历史久远,天坛、故宫、明十三陵等建筑物墙体出现裂缝、木构件变形等险情;一些汉白玉的栏板、望柱及碑刻、雕塑、牌坊等构筑物由于温湿度的频繁波动造成程度不同的开裂、风化、表面剥落现象。天坛、颐和园、十三陵中的古树出现各类虫害;周口店北京猿人遗址、十三陵还存在岩体稳定性、坍塌、渗水、裂隙、霉菌等问题。而北京段长城存在的问题,一是保存状况好的长城开放强度过高,造成生态环境风貌的破坏,生态综合治理需求迫切;二是大部分长城因条件所限缺乏保护,风沙剥蚀、雨水冲刷,残损严重;三是长城抢险任务紧迫,但保护管理力量薄弱。此外,北京的世界文化遗产还面临诸如大气、水质及噪声污染等环境威胁及酸雨、火灾等潜在问题的威胁,加剧了遗产的脆弱性指征,使其恶化。

(三)城市发展及旅游发展压力成为遗产保护的重要威胁因素

目前北京世界遗产保护面临的首要问题是城市发展和旅游发展对世界遗产保护的挑战。

城市发展压力:北京作为中国的首都,承载着多项城市功能。北京的七大世界文化遗产中,故宫、天坛位于城市功能核心区域,颐和园处于城市功能拓展区,运河则跨越多区,都面临人口密度过大、用地复杂、违法建设、遗产缓冲区被侵占、城市规划被改变、交通拥堵等问题。立足新城市定位,北京积极调整发展思路,常住人口见顶回落,这将有利于北京城市高质量发展,也有利于世界遗产的保护和可持续发展。

旅游发展压力:一是旅游高峰期遗产地游客超载,对遗产本体造成损毁。如北京旅游委发布的2019年“十一”假期累计接待人数前十名的景区名单中,颐和园、故宫博物院、八达岭长城、天坛公园均在列。其中颐和园接待量达53万人次,天坛公园突破50万人次,故宫博物院接待46.2万人,八达岭长城接待32.6万人。大量游客的涌入,不仅了削弱了游客的旅游体验感,更加速了世界遗产本体的损毁和环境的破坏。二是重经营而轻视保护,破坏遗产地的生态环境。如北京段各长城景区兴建的滑车和空中索道对长城的景观构成了威胁;部分长城上小商品摊贩泛滥,长城脚下的店铺林立,商业化气息太浓,破坏了长城的生态环境。

防灾压力:除自然灾害如暴雨、地震、地质病害等,遗产地还在消防及安全防范方面存在安全隐患。北京部分遗产地已先后出现火灾、文物失窃等恶性事件,升级安防消防系统,装设监控系统、防盗预警系统、防雷系统等势在必行。

四、结语

北京的7处世界文化遗产蕴藏着丰富的社会、历史、政治、人文、经济、军事、技艺等方面的意义,凝聚了北京这座城市历史文化发展的精髓,也成为千年古都文脉得以活态延续的不可或缺的载体。在当前北京确立全国“文化中心”的定位之下,专家学者及遗产相关管理机构应该积极探究,确定基于北京特色世界文化遗产保护利用原则,借鉴吸收国外经验,在规划思想、方法、技术、人才培养和社区互动中探索出一套适合中国世界遗产保护利用的科学管理模式,真正发挥北京文化遗产之都的积极影响。