大湾区和先行示范区框架下深圳地产的新定位

2020-03-26李宇嘉

李宇嘉

摘要:对于深圳楼市的新认识,应站在打造都市圈新增长极,发掘内需潜力的框架下看待。深圳建设先行示范区,首要责任就是,以互联互通来带动整个大湾区。粤港澳一体化、互联互通和深圳先行示范,其中很多战略和项目需要投入巨额资金,这都要有地产支撑。因此,对地产政策的认识,要跳出量价和供需架构分析,站在地产与产业、人口、财政、区域开发等协同发展的层面看待。当然,加杠杆限制、高收入行业景气不再,以及夯实城市政府主体责任的背景下,政策松绑并不会带来地产明显反弹。

关键词:房住不炒;大湾区;先行示范区;内需增长极;地产新定位

中图分类号:F293 文献标识码:A

文章编号:1001-9138-(2020)01-0010-17 收稿日期:2019-12-15

1 为何深圳楼市调控逆势松绑?

1.1 调控政策接连松动

深圳作为我国房地产市场的“领头羊”,也一直是楼市调控最为严格的城市。2016年10月启动新一轮紧缩性调控以来,这几年深圳楼市调控持续高压,比如2016年10月“深八条”重启“认房又认贷”和“90/70”(70%的房子在90平方米以下),非户籍购房门槛抬升(社保或纳税年限从3年升至5年);2017年初,从建筑设计管理的角度,堵住了“类住宅”生存的空间,并全面推进“租购并举”;2018年7月底,深圳在一线城市中率先祭出“限售”(住宅和公寓分别为3年和5年限售),新批公寓只租不售,启动企业限购,打击“假离婚”炒房。

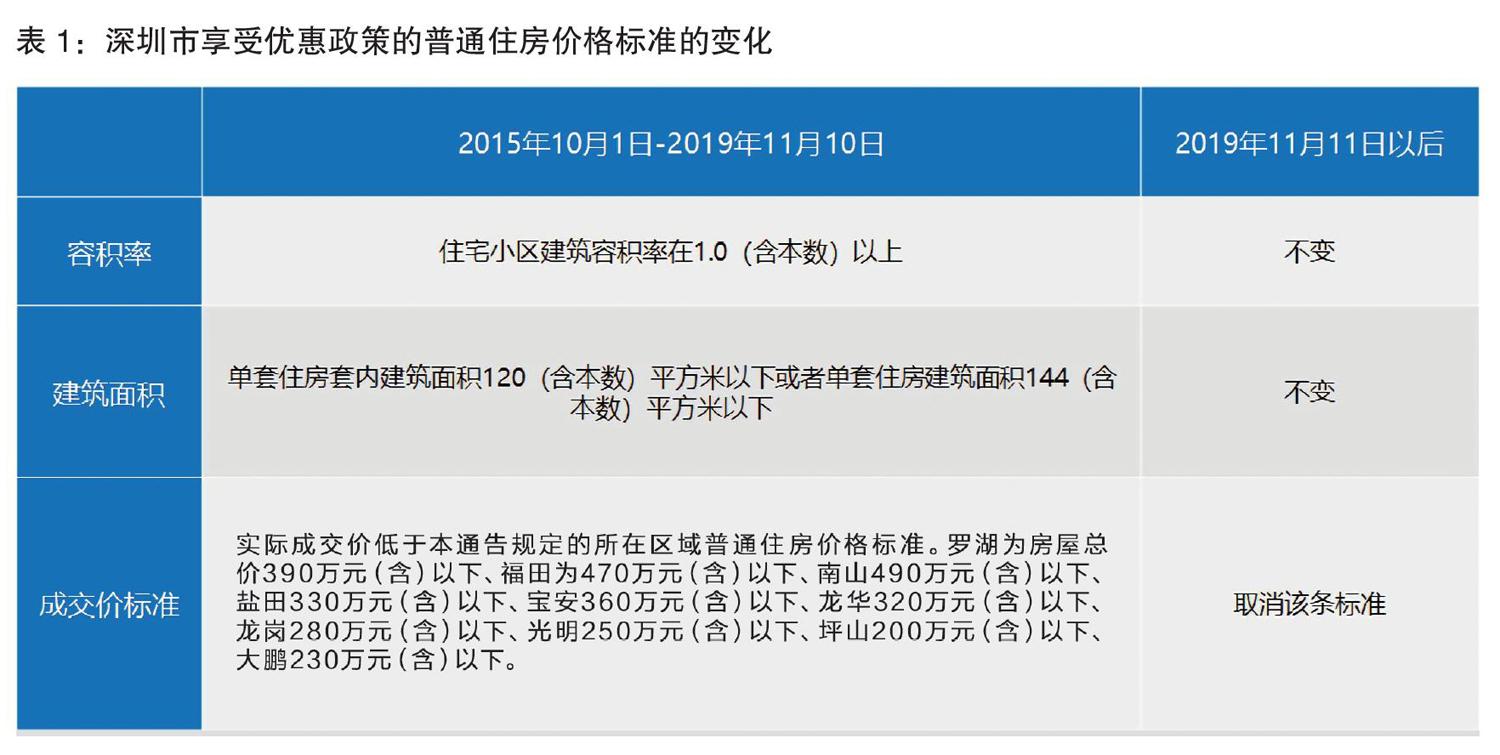

进入2019年,随着“房住不炒”上升到顶层战略,特别是7月底国家表态“不以房地产作为短期刺激经济的手段”,并对于经济下滑的容忍度提升,明确表态“不搞大水漫灌”。因此,各界预计,包括深圳在内的主要城市,房地产调控政策将继续趋严。但在近期,种种迹象表明,深圳的房地产调控政策开始松绑了。11月11日,深圳取消了非普通住房的总价认定标准,保留“小区建筑容积率在1.0(含)以下”“单套建筑面积在140 (含)平方米以上”这两个认定标准,基本上取消了非普通住房认定。如表1所示。

因为,深圳存量商品住房平均住房面积为89平方米,寸土寸金的深圳,很少有项目的容积率在1.0以下。按照原有的非普通住房认定标准,根据贝壳的统计,深圳200万套存量商品住房中,60%为非普通住房;挂牌在售二手住房中,40%为非普通住房。这个政策变动的影响非常大,直接免除了两次交易差额5%的增值税以及附加,少则20万元,多则50万元。

12月6日,深汕新区(深圳的第11个区)商品房市场解冻,以家庭为单位,不分户籍或非户籍,限购2套住房、但有5年的限售期,支持居民购房,分享区域长期红利的信号明显;最后,12月12日,根据官方回应,为了提高城市更新活跃度,增加商品房供给和可售商务公寓销量,深圳取消了2018年7月底提出的新批商务公寓“只租不售”的规定。

1.2 房地产市场开始回升

深圳连续出台楼市利好政策,带来了明显市场效果,根据国家统计局的数据,2019年9-11月,深圳二手住房价格环比涨幅分别位列70个大中城市的第5、第5、第2位,在热点城市(含一线城市)中一枝独秀。从绝对价格看,10月深圳二手房成交均价达到6.1万元,历史上第一次突破了6万元,同比上年的5.4万元上涨了13%。二手住房成交量连续2个月保持在7000套的冷热分水岭之上,11月份达到8629套,创2016年4月份以来新高。如图1所示。

而且,二手房市场回升,也带动了新房市场回升,11月新房成交面积33万平方米,创7月份以来新高。值得注意的是,已基本在全国绝迹的“日光盘”再次在深圳出现。12月10日,深汕合作区“首盘”振业时代花园一期,376套房源被2700组买家疯抢,中签率低至14%。根据缴纳认筹的情况看,即将看盘的第二个新盘——辉煌花园,也大概率会“日光”了。早在先行示范区发布后一个月的9月份,深圳楼市已经开始反弹了。而且,《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中明确提出,建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制;近期高层会议屡次明确“房住不炒”,为何深圳政策要松绑呢?

2 围绕城市圈打造内需是我国新的增长极

2.1 大湾区:以互联互通释放内需潜力

这就要站在建设“双区”(粤港澳大湾区、先行示范区),打造新增长极背景下,重新审视深圳的城市定位,并基于此看待深圳房地产在期间的作用和定位发生何种变化。2020年是未来十年最重要的开端之年,也是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,我们要实现第一个百年奋斗目标。承前启后,也是第二个百年奋斗目标的部署年。2019年末结束的中央经济会议指出,“必须清醒认识到,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,‘三期叠加影响持续深化,经济下行压力加大”。

也就是说,当前我国经济下行,既是周期性的,更是结构性的。站在第二个百年的起点,投资、出口等传统动力在下行,需要寻找新动力,我们的增长动力在哪里呢?中央经济工作会议指出,“我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。我们有超大规模的市场优势和内需潜力,有庞大的人力资本和人才资源”。近期,新华时评有一篇文章《化压力为动力,集中精力办好自己的事》,指出中国最大的增长动力,就是內需,这是发达国家羡慕都得不来的。只要释放出城镇化的效率,实现了互联互通,内需和要素融合的效率就释放出来了。

包含港澳在内的大湾区11个城市,未来将有1亿人在这里工作生活。这里,有全球金融、贸易、航运中心,也有世界级名校;这里有门类最齐全、最完备的产业体系,有一般制造业,也有高端制造业(深圳-东莞-广州),还有背靠大湾区、2亿-3亿人口的“泛珠三角”内需腹地。更重要的是,这里还有全球知名的科技创新中心。世界知识产权组织发布的《2017全球创新指数报告》,从制度、基础设施、市场成熟度、商业成熟度、人力资本、创意产出、知识产出等8个维度评价创新集群竞争力。以“数字通信”为主要创新领域的深圳-香港地区,在全球创新集群中排名第二,这是发展中国家唯一入列者,仅低于“东京-横滨”,高于排名第三的“圣荷西-旧金山”(即“硅谷”)。综合看,这是多么好的发展图谱。如图2所示。

2.2 打造区域增长极是深圳先行示范的内涵

近期,《求是》杂志发表了习总书记署名文章《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》。文章指出,“要正确认识当前区域经济发展新形势。经济发展的空间结构正在发生深刻变化,中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。我们必须适应新形势,谋划区域协调发展新思路”。这意味着,中心城市及其辐射和带动的城市群,已成为我国新的增长极。那么,深圳先行示范的内涵是什么?9月19日,《人民日报》刊发国家发改委主任何立峰的署名文章,对深圳“先行示范”的内涵做了解读:“示范”体现的是以“一马当先”带动“万马奔腾”,以一域服务全局,发挥对周边地区乃至全国的引领带动作用。

“先行示范”强调的是全方位、全过程的“先行示范”,不再只是满足争当“单项冠军”,而是要按照“五位一体”的总体布局,努力成为高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆和可持续发展先锋。2019年11月底,广东省委通过《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的若干重大措施》,明确举全省之力,像当年支持深圳创办经济特区一样支持深圳建设先行示范区;深圳和广州是广东“双核”,必须以同等力度支持深圳建设先行示范区和推动广州实现老城市新活力,“双核联动、比翼双飞”,打造全省发展核心引擎。就深圳来说,不能只把自己那1997平方公里搞好,還要带动珠三角5.6万平方公里,甚至是广东17.97万平方公里,才配得上大湾区核心、配得上先行示范的称号。如图3所示。

因此,实现粤港澳大湾区11个城市的融合和互联互通,不仅将创造出巨大的内需动力,而且通过香港这个国际窗口,中国制造、中国创造,“一带一路”将顺理成章地走向全球。往近了看,这将打造出我国新的“增长极”;往远了看,实现中华民族伟大复兴的中国梦,这是最浓墨重彩的一笔。但是,面对现实困难,要深谋远虑,互联互通要分两步走。首先是小融合,作为珠三角的龙头,深圳打造中国特色社会主义先行示范区,先把自己做大做强,带头将珠三角9个城市先联起来。于是,就有了广东省举全省之力,支持深圳先行示范区建设。

3 先行示范和打造增长极,地产新定位

3.1 先行示范,重大工程都要花钱

俗话说,“能力越大,责任越大;责任越大,能力就得强起来”。近期,深圳市印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案(2019-2025)》 (以下称行动方案),提出2025年要完成的“三大战略,127个事项”。细数这127个事项,无不是重大事项。描绘重点发展地区的用语,都是要向“全球”“国际”“枢纽”“世界级或世界一流”等目标打造;描绘改革事项的,都是要“率先”或“突破”。唯有此,才能不辜负先行示范这个头衔。所以,对于深圳广大干部来说,必须要有“撸起袖子加油干”的气魄。当然,除了深圳的干部队伍要有鼓足干劲、力争上游的精气神之外,重大事项“落地”,多半还得要有钱。

比如,处于我国东南地理末端的深圳,居然入选全国第一批交通强国试点单位,是不是很惊奇呢?但是,如果你想到,深圳将是1亿人口区域的中心,要与港澳、与珠三角城市、与“泛珠三角”区域互联互通,你就不会感到奇怪了。根据《深圳建设交通强国城市范例行动方案(2019-2035年)》,深圳在打造交通强国示范城市风貌,要做两个方面工作:一是由深圳主导、周边城市协同,开展深莞惠都市圈轨道一体化规划,推进都市圈城际铁路项目建设;二是加快深圳城市轨道交通网络向周边城市延伸,推进一批跨市城市轨道规划建设。2019年12月8日,深圳地铁9号线二期工程开通,地铁线网总里程达303.4公里。到2025年,运营里程将达到500公里;2035年深圳将形成33条线路、总里程达1335公里的轨道网络。

3.2 地产新定位:回归实体、共兴共荣

交通可是烧钱的大工程,钱从哪来?事实上,深圳早已学习香港,从土地开发、城市运营来给交通找经费,“地铁+万科”已是深圳最大“地主”和开发主体。除了轨道交通外,以“飞地”的形式带动周围“小兄弟”们,走共同富裕之路,是深圳肩负的大湾区互联互通的另一个历史责任。除了已成为“飞地”的深汕新区,全省支持深圳先行示范区建设的会议召开以后,广东各市主动对接深圳、广州这两个增长极,深河(深圳-河源)“飞地”已开始谋划,预计后续还会有其他“飞地”的规划方案出炉。要带动这些产业和配套基础都相对落后的小兄弟发展起来,钱从哪里来?我们观察一下,已经开发的深汕新区就知晓了。

近期,距离深圳主城区100公里的深汕新区,解冻了购房政策,“以家庭为单位,限购2套房屋,但5年内不能卖”。信号很明确,就是要鼓励大家买房,鼓励分享区域长期红利,但不鼓励短炒。也就是,以长期红利做担保,让地产给区域开发融资。以地产开发支撑基建,助推企业投资,区域打造成“增长极”的独角兽,兑现长期红利。另外,根据行动方案,深圳还要建跨珠江口“通道群”,比如深珠通道(深珠公铁复合通道)、深中城际(深中轨道交通)、深圳外环高速西延跨江通道(深圳东莞界河一带,跨越珠江口到南沙龙穴岛、万顷沙)等。

同时,深圳还要建设第二机场,要补上自己的短板,比如教育、医疗,还要让强项更强,比如建设国家科学中心等,成为一个没有明显短板的城市,这才能配得上全球城市范例的发展目标。所有这一切,除了规划方案、投入精力,更重要的是要有钱。钱从哪里来呢?还是那句话,得从土地和房地产来。所以,表面上看,深圳调控政策松绑了、楼市反弹了,但背后实则在下一盘更大的棋。于是,深圳豪宅税新政出炉了、公寓取消“只租不售”,深汕新区制定灵活的购房政策。所有这些调控政策的变动,目的就是让房子流转起来,鼓励大家买房,促进供销两旺,分享区域长期发展红利。这样,土地拍卖才能活跃起来。

4 地产新定位,调控新逻辑

当然,不用担心会偏离“房住不炒”,深圳在房地产长效机制上已先人一步,“双限双竞”常态化了,卖地就是对接人才住房和保障性住房,对接实体经济。要记住,只有深圳发展好了,大湾区其他8个城市才能发展得好;进一步讲,深圳发展的越好,大湾区就越好,实现“9+2(港澳)”彻底的互联互通才有保障。比如,粤港澳大湾区对标的东京大湾区、旧金山大湾区,它们领全球创新之先,但核心区房价也是全球最高的。2008年以来,全日本只有东京湾区房价在上涨,而涨得最多的,就是东京都区,特别是商务区六本木,已是亚洲房价最贵的区域。如表2所示。

2019年12月7日,深圳前海出台新政,港澳居民在前海买房,享受深圳户籍待遇;12月13日,广州南沙新区发布新政,港澳居民在南沙区范围内购买商品房享受与广州市户籍居民同等待遇。在一个月前的11月7日,香港特首林郑月娥宣布“16项”新政,明确粤港澳大湾区放宽港人置业限制。事实上,大湾区城市都已行动起来了,中山、珠海,早在2019年的8月份就放松了港澳同胞置业限制。近期,佛山、广州、深圳都行动起来了。港人苦房价久矣,大湾区近期的政策信号很明确,香港同胞们来腹地广阔的大湾区买房吧!事实上,2019年国庆节以来,港人置业已明显增加。若深圳成为一个宜居宜业宜商的世界级城市,房价自然长期看好;若深圳能将周围小兄弟们带动起来,大湾区成为全球最具活力的区域,重视置业购房传统的港澳同胞,是不是会大量前来?这样,大湾区彻底融合是不是水到渠成?

不管是“房住不炒”,还是“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,意指靠地产拉动经济、刺激经济,这种短期行为得不偿失。“不刺激”指的是短期,那長期呢?实现地产繁荣与基建投资、产业打造、区域开发、人居和谐、财政可持续、城市面貌改善等多目标协同,这就是管理层希望看到的地产新模式。刚刚结束的中央经济工作会议,在总结2019年工作成效时,有一个全新的表达,“必须从系统论出发优化经济治理方式,加强全局观念,在多重目标中寻求动态平衡”。实际上,这句话是对2019年以来包括房地产在内的宏观调控手段和方式的一种肯定性评价。因此,对房地产政策的认识,必须要跳出简单的量价和供需架构分析。

5 地产新周期来了吗,未来调控将怎么走?

除了深圳调整了政策之外,整个大湾区铁板一块的政策紧缩,似乎都开始冰融了。早在2019年8月份,珠海和中山就松绑了限购,近期广州也适当放松了非户籍限购(社保和纳税互认),江门、佛山、广州南沙等地相继调整了人才购房政策。望眼整个大湾区,楼市政策见顶回落。再考虑到,前期南京、天津、上海临港等地“一区一策”也相继过关,全国楼市政策松动已是“星星之火”似呈燎原之势,这与过去几轮楼市政策“由紧转松”的逻辑是完全一样的。大家关心的是,调控政策变了,楼市会不会重复2015-2017年的迅猛回升之势。

5.1 内外环境大不同,楼市不会明显反弹

俗话说,花相似,人不同。楼市还是那个楼市,人已不是那个人,环境已不是那个环境了。近期,从笔者参加的2019年年终林林总总的各类年度总结会、分享会来看,政策异动了,预期微妙了,开发商和从业者普遍都有“更上一层楼”的雄心壮志。但是,相比上一轮楼市景气期(2015-2017年),创造楼市超级购买力的几大行业,均胜景不再。金融、TMT (科技、媒体和通信)、地产、专业服务(给地产、金融、TMT做咨询和法律服务)等行业,占了60%-80%的写字楼消费量,也是高收入的生产车间。金融“去杠杆”、地产去泡沫,互联网红利下沉,TMT受外部环境冲击等,传统造富行业难以给售楼处大量输送客户了。

中指院统计,2019年三季度,全国半数以上城市写字楼租金下跌。一线城市36个重点商圈,16个商圈的租金下跌;二线城市44个商圈,54%的写字楼租金下跌。深圳写字楼空置率很高,几大中心区平均空置率超过20%,有的区域甚至高达60%。办公楼消费降级了,你还能指望企业给员工加薪吗?大家记否?助推上一波楼市繁荣的最大因素是什么,就是“加杠杆”。试想,未来还能那么大肆地“加杠杆”吗?2019年下半年以来,央行先后7次定调房地产,“宏观审慎管理”统领楼市金融政策的顶层大纲。什么意思?要对地产资金启动规模和占比“双控”。2019年开始,新增和存量房贷占总量之比,分别不超过40%和30%。

笔者熟悉的投资客,真正拿自己钱往里砸的不多,大多数都想“以小博大”。总结一下,当前楼市可谓物是人非,树欲动而风不给力,高收入人群的生产车间歇业了,杠杆这个引擎不再发力,房价告别大幅上涨,高位横盘了,还有多少真金白银砸向楼市呢?楼市还能再上台阶吗?笔者不相信。

5.2 城市主体责任将全面落地

根据中央经济工作会议部署,2020年“一城一策”将全面落地实施。无论是政商学,抑或民间百姓,当大家普遍认为,于情于理,楼市都无大涨空间的时候,某市领导偏要刺激,那么,惩罚这个市长的,除了上级问责,还有市民的怪罪。人口流动、产业布局空间大分化、大重组,无人能阻挡,考核的是城市管理者的治理能力。

如何让城市成为吸附人口、产业的高地?试想,刺激楼市可以暂时获得经济上的喘息,但随之而来的高房价,不仅将招致约谈和问责,而且将丧失产业和人口集聚的最佳时机。鹤岗的“白菜价”楼市是怎么诞生的?不就是“产业不振-人口外流”循环的结果吗?未来,没有“加杠杆”引擎,也没有那么多高收入人群,考验楼市的,将是哪个城市的产业基础好,哪个城市吸引的人口多。