徐志摩诗歌音乐性构成的显性与隐性因素

2020-03-26缪惠莲

缪惠莲,张 强

(1.湖北第二师范学院 外国语学院,武汉 430205;2.华中师范大学 外国语学院,武汉 430079)

作为“新月派”[1]的创始人,徐志摩的诗歌节奏浑然天成;他的诗意象柔美、意境悠长,言辞的背后具有特殊的音乐效果。他的许多诗都被谱曲,有的诗甚至被反复谱曲,是其诗歌强烈音乐性的明证①。但对于徐诗音乐性的成因,人们往往只看到了“显性”的因素而忽视了相辅相成的“隐性”因素。深入挖掘徐诗音乐性的构成对于理解徐诗应有裨益。

一、土洋结合的诗歌韵味

在国内一系列“洋学堂”如上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学学习之后,徐志摩又远赴美国,先在克拉克大学学习银行学,获一等荣誉学士学位;后入哥伦比亚大学经济系,旋又漂洋过海入剑桥大学学习政治经济学[2]。徐显赫的留洋经历、优异的洋学成绩、西装革履的一贯形象让徐的身上散发着浓郁的“洋味”,早早地确立了自己的国际范。徐诗也当仁不让,东洋味、西洋味满溢。《沙扬娜拉》译作英语是 Goodbye,译作中文“再见”[3],其原文来自日语,中文经典四字格的音译既显得原汁原味,又体现了中文抑扬顿挫的音韵感,一时竟让当时无数不懂东洋话的潮人竞相效仿,离别时满大街的“沙扬娜拉”,满满的都是“温柔”和“水莲花的娇羞”。《再别康桥》也是四字格结构,当时许多中国人是从该诗中第一次听到剑桥这所世界著名的英国大学的名字,而以“康桥”而非“剑桥”译Cambridge,这也是中文平仄韵[4]的要求,是从细节处保障诗歌音乐性的手段。

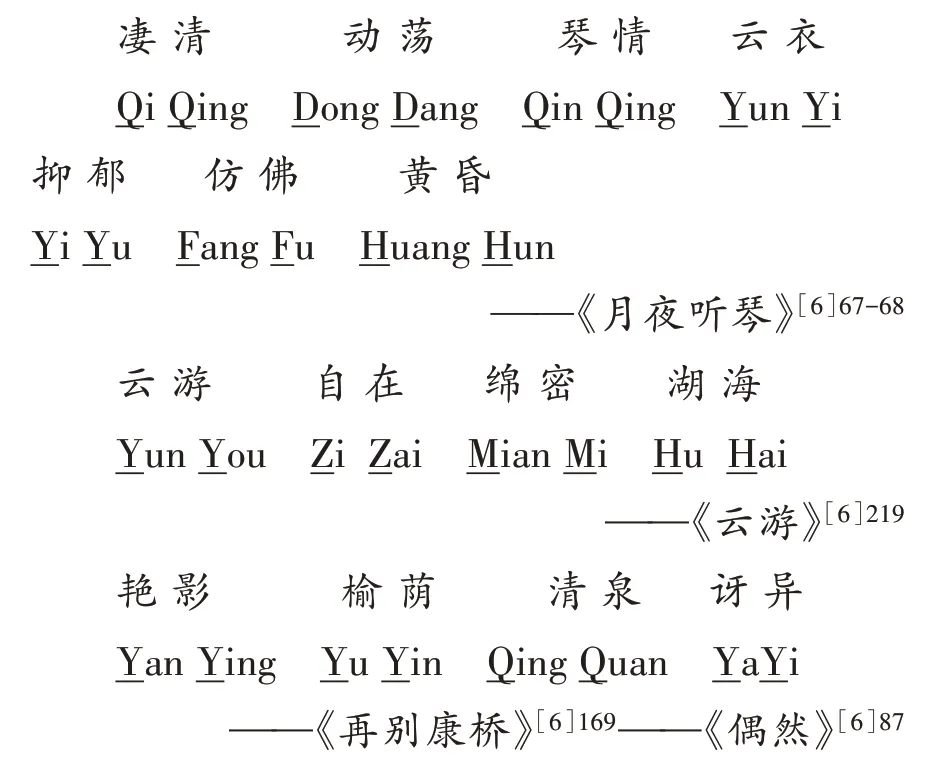

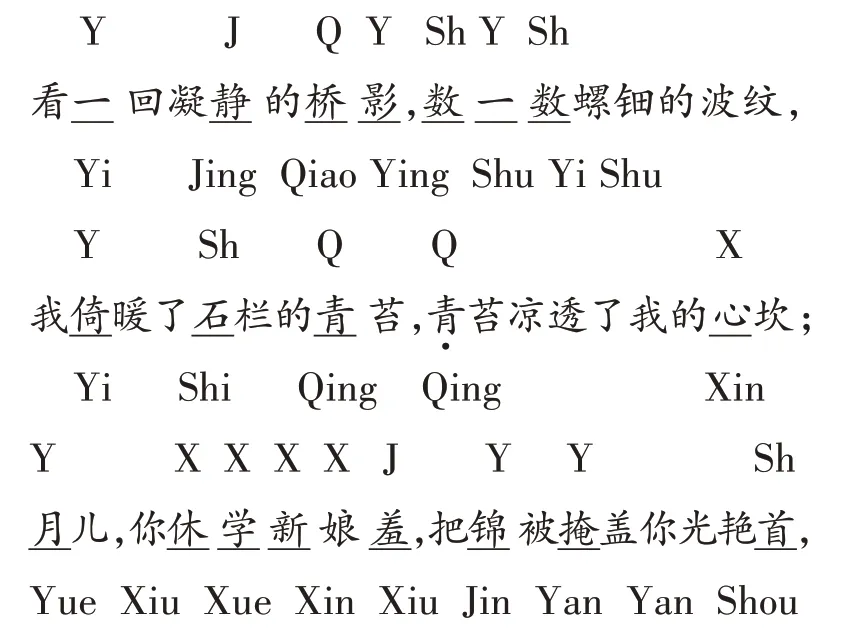

有学者注意到了徐志摩对于英诗中辅音韵的借鉴和运用,在注重中文诗歌一贯讲究的音节韵母以及声调平仄对诗歌音乐美塑造作用的同时,也创造性地运用中文声母的造美功能,增添了徐诗的音乐性[5]。例如,徐诗惯用双声词来营造节奏感:

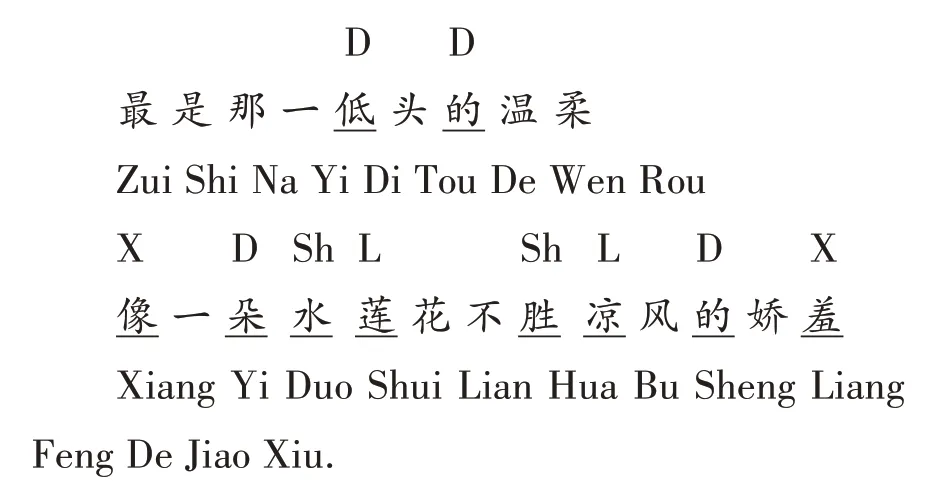

徐志摩喜欢用同一个声母造出和谐的声调,以保证字里行间的流畅和和谐。这或多或少受到了英诗的影响,英诗不像中国诗歌那样容易押韵,因此特别注意辅音因素的规则重复。英国是他的艺术生活的根源。在英国留学期间,拜伦、雪莱等浪漫主义诗人对他影响颇深[7]。卞之琳先生曾评价他“诗歌诗艺几乎没有越出过19 世纪英国浪漫派雷池一步”“情调上没有超出19 世纪英美浪漫派诗及其20 世纪余绪的范围”[8]。由于受到英国诗歌的影响,他的诗歌经常前后使用相同的声母,从而在明显孤立的因素之间建立起和谐一致的曲调。这种诗歌音乐手段在《沙扬娜拉》[9]的两句诗行里得到了完美的体现:

这两行诗、尤其是第二行诗对于声母的使用,形同回文,巧妙至极。

但必须看到的是,中文和英文音韵的不同,徐志摩对此也应是异常清楚。中文的辅音仅限于声母,没有像英文那样处于词中或者词尾的辅音。中诗对声母的运用多半都像英诗中的“押头韵”,就像上述双声词的例子和《沙扬娜拉》第一行中对声母“D”的运用一样。而上述《沙扬娜拉》第二行诗对声母创造性的使用,则是在对西洋韵律借鉴的基础上,有效地运用了中文音韵的“土材料”,营造出来的效果(回文)在英文中少有、在中文中倒不乏精品②,也是土洋结合的范例。

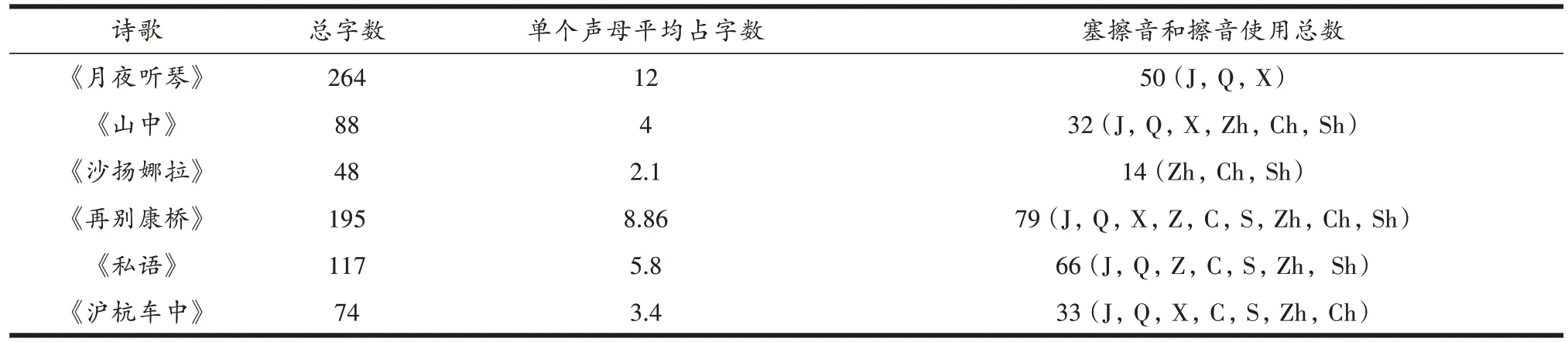

在巧妙使用声母的过程中,除了使用双声词和前后相谐的声母外,徐诗中还大量使用了“ZH”“CH”“Z”“C”“J”“Q”等塞擦音和“SH”“S”“X”等擦音以及零声母“Y”。塞擦音和擦音的使用可见表一。

表一 部分徐诗塞擦音和擦音使用情况表

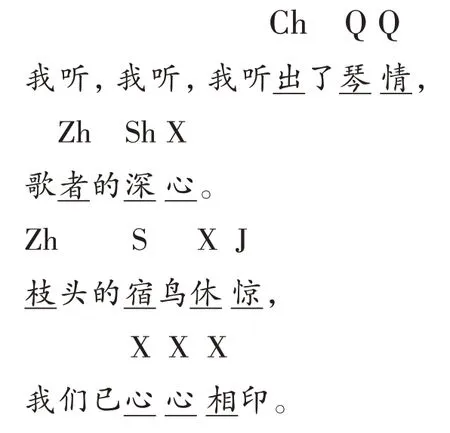

塞擦音和擦音的集中使用,可以形成轻柔圆润的声音效果,它们比鼻音和边音等声母更缠绵温婉,能有效增强诗歌音乐的柔美。徐志摩是浙江海宁硖石人,其家乡方言归入吴方言,而在吴方言中塞擦音之间以及塞擦音和擦音之间常混用,如吴方言中说“吹风”是Cifeng,而“吃茶”则为Qiazu。这样一来徐志摩诗歌中的声母勾连就变得更加普遍,诗行中跳动的音符随处可见,“洋”的诗歌手段和“土”的诗歌素材完美结合,进一步增强了徐诗的音乐性。请看《月夜听琴》[6]67的第三节:

无论刻意与否,这种声母的勾连使得诗歌宛如一首韵律悠扬的圆舞曲,涣散独立的音符一经反复运用便串联起来形成了一种回环往复的旋律,读来顺畅悦耳,音韵感十足,自然通畅地理解诗歌表达的缱绻缠绵的情感。

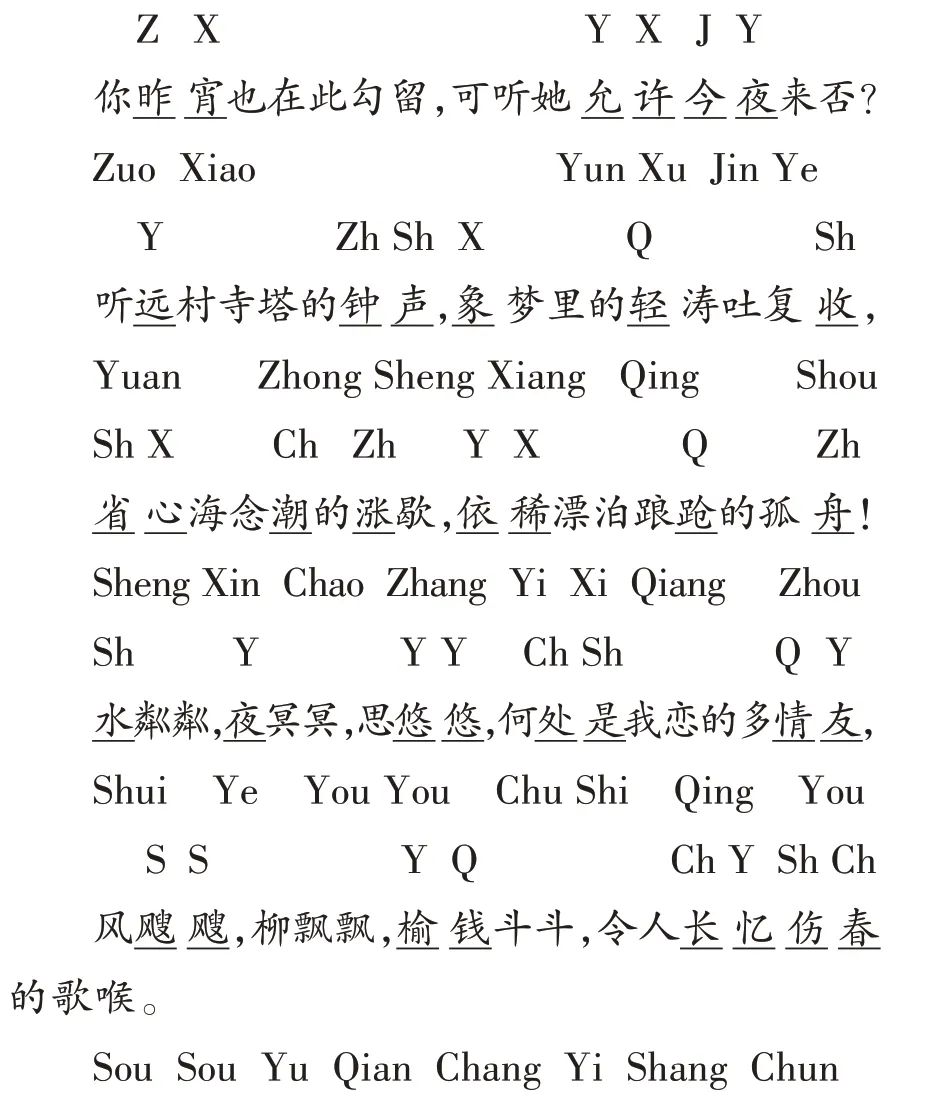

零声母Y 在徐诗中也得到了大量的使用。所谓零声母,是指声母 Y 几乎不发声[10],因此,零声母的字可以说是以元音开头;但在实际发音时,零声母字往往带有一点同部位的摩擦成分,如在《月下待杜鹃不来》[6]66一诗中:

“ 一 ”“ 影 ”“ 倚 ”“ 月 ”“ 掩 ”“ 艳 ”“ 允 ”“ 夜 ”“远”“依”“夜”“友”“榆”和“忆”字都属于零声母字,在全诗四个诗段中均匀分布。其中,“ 一 ”“ 影 ”“ 倚 ”“ 掩 ”“ 艳 ”“ 夜 ”“ 依 ”“ 榆 ”“ 友 ”和“忆”发音时带有与i 同部位的摩擦成分,实际发音应是[ji]、[jing]、[ji]、[jan]、[jan]、[je]、[ji]、[ju]、[jou]和[ji];而“月”“允”和“远”字开头的与同部位的摩擦成分是[ч],实际发音可标注为[чue]、[чun]和[чuan][11]。因此,零声母Y 很大程度上也带有擦音的特点,与诗中Zh(钟、涨、舟)、Ch(潮、处、长、春)、Sh(数、石、首、声、收、省、水、是、伤)、Z(昨)、C(村)、S(寺、飕飕、思)、J(静、锦、今)、Q(桥、轻、跄、情、钱)、X(心、休、学、新、羞、宵、许、歇、稀)等塞擦音和擦音配合,相互呼应。以占全诗三分之一字数的中文塞擦音、擦音和零声母来形成形同英文“辅音韵”的效果,诗歌的音乐性大大增强。有人说,徐志摩的“官话”也是一流,而且,没有理由怀疑他的英语水平;但是,徐意外作古时也仍然风华正茂,尚不到“鬓毛衰”的时候,作诗时自然是“乡音无改”,用吴侬软语吟诵这些满是零声母、擦音和塞擦音的诗句,也许更能感受外表洋气的徐志摩内心的乡愁。

徐志摩曾“大话”“完美的精神唯一的表现是完美的形体”,这也是他认为的“像样的诗式表现”,并且“诗文与各种美术的新格式与新音节的发现”[12]是其责任。为了达到回环往复的音乐效果,徐诗中还大量运用了只有中文中才有的叠字手段。AA 式的叠字,包括联绵词的重叠式,如“深深”“悠悠”“飘飘”“幽幽”“团团”“青青”等,在《徐志摩诗集》中有近百处。典型的例子如“深深的黑夜,依依的塔影,团团的月彩,纤纤的波鳞”(《月下雷峰影片》第二节)[6]30,四处叠字连用表现了诗歌曲折婉转的意境。ABB 式的叠字也不少见,如“泪怦怦”“雾蒙蒙”“冻沉沉”“冷郁郁”“白茫茫”等,给人以情深意绵、余韵不绝的意境。《月下待杜鹃不来》中最后一个诗段更是不得不提的经典:“水粼粼,夜冥冥,思悠悠”与“风飕飕,柳飘飘,榆钱斗斗”[6]66连用六个ABB 式叠字,细腻而曲折的表现出诗人当时的身心环境。叠字的普遍使用乃是吴方言的一个显著特色,因此徐诗对叠字的大量使用可以看做是诗人对于具有浓郁地方色彩的语言素材的创造性运用。

除此之外,复沓的手法在徐诗中也很常见。形式和意义相近的字、词、句、段在徐志摩的诗中反复出现,使诗歌具有和谐的音乐美[13],让读者回味无穷。如《海韵》[6]130第一诗段最后的“徘徊,徘徊”,第三诗段最后一行的“婆娑,婆娑”和第四诗段最后一行的“蹉跎,蹉跎”;《沙扬娜拉》里的“道一声珍重,道一声珍重”[6]9等都给人以回环往复、节奏和谐、缠绵悱恻的感觉。

二、中西合璧的诗歌格律

声音之美是徐志摩坚持不懈的审美追求。他擅长运用各种艺术技巧创造音乐效果。在他看来,“诗的妙处不在它的字义里,却在它的不可捉摸的音节里”[14]徐诗的押韵手法就自由多变、不受约束,追求音节的流动和旋律,很大程度上受到了英诗的影响。如《先生!先生》[6]44采用了随韵:

钢丝的车轮(Lun)

在偏僻的小巷内飞奔(Ben)——

“先生,我给先生请安您哪,先生(Sheng)。”

迎面一蹲身(Shen),

一个单布褂的女孩颤动着呼声(Sheng)——

雪白的车轮在冰冷的北风里飞奔(Ben)。

……

《为要寻一个明星》[6]19采用了抱韵:

……

我冲入这黑绵绵的昏夜(Ye),

为要寻一颗明星(Xing);——

为要寻一颗明星(Xing),

我冲入这黑茫茫的荒野(Ye)。

……

《他怕他说出口》[6]85用的是交韵:

(朋友,我懂得那一条骨鲠(Geng),

难受不是?——难为你的咽喉(Hou);

“看,那草瓣上蹲着一只蚱蜢(Meng),

那松林里的风声象是箜篌(Hou)。”

《再别康桥》则用的是“头韵、间韵和尾韵的勾连押韵形式”[15]。这首诗在诗行之内、行行之间、节节之间都形成谐韵,这种多重韵律的合奏令诗歌的音韵既和谐又不乏变化,读起来娓娓动听。

徐志摩是公认的中国“现代诗人”——一个“自由诗”作者的代名词,而自由诗往往与西洋现代诗歌勾连在一起,被认为是对中国传统格律诗[16]的反叛。但实际上中国现代“新诗”与中国传统格律诗有着千丝万缕的联系,后者为前者在文学传统和语言艺术上奠定了深厚的基础。那些试图割裂徐志摩诗歌与中国古典格律诗关系的努力从宏观上说是为了适应全球化的现代主义诗歌试图摒弃传统的诗歌形式和风格而倾向于现代主义诗歌实验和创新的整体趋势,从微观上说是因为简单地认为“20 世纪初,徐志摩、郭沫若、闻一多等诗人试图采用西方模式来打破中国诗歌传统……徐志摩自觉地像浪漫主义诗人一样采用了尾韵。”③这些批评家可能忽视了徐志摩3 岁就想学“洋派做法”进了“私人幼儿园”,一个人接受国学老先生的讲习,他的学业始于对国学专心致志的学习,前后7 年。然后他才进入开智学堂学习,在数学、英语、音乐、体育和一些自修的课程里,徐志摩的国语成绩最好。1910 年,徐志摩去了著名的杭州中学,在那里,他的同窗好友郁达夫(1896—1945)称赞他“那个个头大尾巴小……而考起来或作起文来却总是分数得得最多的一个”[17]。徐志摩最终成为北京大学中国文化泰斗梁启超的学生。毫不夸张地说,中国文学和文化的影响已经渗透到他的血管里。我们不时可以在他的诗中看到这种影响的影子。

在中国古代格律诗中,与徐志摩诗歌风格最为接近的是宋词。宋词盛行于宋代,是当时的浪漫主义诗人所要求的一种新诗体,不同于律诗和绝句,诗行中的字数长短不齐——因此又被称之为“长短句”。诗人使用宋词体可以自由地使用与口语相近的表达来抒发自己的情感。南唐诗人李后主、北宋词人苏轼、南宋词人李清照等宋词大家甚至可以用词来探讨生活中的各色细节。宋词根据已有曲调的固定音律进行创作,曲调基本都丢失了,但曲名、调号或词牌仍在,暗示着相应的曲调的韵律和节奏。[18]可自由地表达日常生活的方方面面、诗行可长可短、与音乐关系密切,所有这些,都符合徐志摩诗歌的特征。“正如一个人身上的秘密是他的血脉的流通,一首诗的秘密也就在它的内在的音节的匀整和流动。”[14]在《诗刊放假》中,徐志摩强调了音节对于诗歌整体性的关键作用。

在此,我们可以重读徐志摩那首被反复谱曲而脍炙人口的小诗《偶然》[6]87:

我是天空里的一片云(Yun),

偶尔投影在你的波心(Xin)──

你不必讶异(Yi),

无须欢喜(Xi)──

在转瞬间消灭了踪影(Ying)。

你我相逢在黑夜的海上(Shang),

我正在吃饭,听到邻桌一个女生对同伴说:“什么男孩要穷养、女孩要富养都是胡说,我说啊,女人最重要的是保养。”

你有你的,

我有我的,方向(Xiang);

你记得也好(Hao),

最好你忘掉(Diao)

在这交会时互放的光亮(Liang)!

这首诗前后两个诗段,暗合宋词惯有的上下阕。根据每行的字数,这两个诗段的节奏模式分别为“9—9—5—5—9”和“10—4—6—5—5—10”。上片的行数比下片少一行,而每行的字数也是变化不定、灵活随心;整首诗的押韵方式采用的是随韵。对于一个既是宋词爱好者又是当代通俗歌曲喜好者的人而言,《偶然》放在过去是一首绝妙好词,而在今天则是通俗歌曲的绝佳素材——网络上为此诸多的谱曲就是明证。

徐诗中宋词的另一处清晰的影子出现在《再别康桥》里,诗中的第五段写道:

向青草更青处漫溯,

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。[6]169

这个诗段根据它每行的字数其节奏模式是“7—8—6—8”,是标准的“长短句”。第一行的七个字又进一步分为两个单位:前两个字构成一个问题,其余五个字是另一个长句的组成部分。这样的节奏模式和内容安排会立即在宋词爱好者的脑海中唤起一些熟悉的诗句,一如李清照的《如梦令》:“知否?知否?/应是绿肥红瘦”;又如辛弃疾的《南乡子·登京口北固亭有怀》:“天下英雄谁敌手?曹刘!生子当如孙仲谋”。在这个诗段中,徐志摩还采用了非常具有中式修辞特色的“顶针”手法来营造“行间韵”(满载一船星辉,/在星辉斑斓里放歌);同样的手段在《再别康桥》[6]170中还有一处:“夏虫也为我沉默,/沉默是今晚的康桥!”

在新月派的“三美”(音乐美、绘画美、建筑美)主张中,“音乐美”是第一位的。为此学贯中西的徐志摩倾尽所学,也最终获得了中西合璧的诗歌格律效果,让自己诗歌的音乐美世人皆知。

三、“文白夹杂”的诗歌语言

既然徐志摩诗歌的音乐美众所周知,而他对诗歌音乐手段的精心设计与运用也清楚地在前两节的论述中显露出来,对徐志摩诗歌音乐特征的一项重大的误读也就浮出水面。徐诗一向被视作以“白话”入诗,诗中使用的口语“自然流畅”但具有神奇的音韵效果[19]。如今我们已经发现徐氏诗歌中的一切都是经过精心设计的,我们就会意识到徐诗的语言实际上是经过“提炼”的口语,是为了达到诗歌的音乐效果而重新排列组合过的“伪口语”,是一种“文白夹杂”、音韵独特的诗歌语言。

徐诗好用口语,卞之琳先生在他的《人与诗:忆旧说新》中就说徐诗“用现代汉语,特别是以口语入诗,都能吐出活的,干脆利落的声调……”[8]159廖玉萍(2007)[20]在论文《论徐志摩诗歌语言的音乐性特征》中评论徐志摩“采用当时的口语入诗”,并说他的诗“读起来爽快流利”。这里的问题是“当时的口语”到底指什么?是指徐志摩的家乡话吴侬软语,还是当时以北方方言为基础的“官话”④。看看徐诗中口语化特征明显的词句也就清楚了。

残诗[6]50

怨谁?

怨谁?

这不是青天里打雷?

关着:

锁上;

赶明儿(gan mingr)瓷花砖上堆灰!

别瞧这白石台阶光滑,

赶明儿,

唉,石缝里长草,

石板上青青的全是莓!

那廊下的青玉缸里养着鱼真凤尾,

……

不浮著死,也就让冰分儿(bing fenr)压一个扁!

顶可怜是那几个红嘴绿毛的鹦哥,

……

就叫人名儿(ren mingr)骂,

现在,您叫去!

就剩空院子给您答话!……

诗中“一水儿”的儿化音如“赶明儿”“冰分儿”和“人名儿”以及极具北京方言特色的“现在,您叫去”都清楚地表明诗中所用的口语是北方方言,这对于“母语”是吴方言的徐志摩而言只能是“第二语言”,掌握得再好也难言“自然”“明快”,而只能是认真选择和思考之后的刻意行为。在另一首以一句口语表达为题的诗《“这年头活着不易”》[6]111里,第二节清晰地显示了徐诗文白夹杂的特点:那村姑先对着我身上细细的端详:

活象只羽毛浸瘪了的鸟,

我心想,她定觉得蹊跷,

在这大雨天单身走远道,

倒来没来头的问桂花今年香不香。

使得徐诗文白夹杂的另一个原因是徐诗对欧化句型的使用,这与后来的现代派代表戴望舒形成鲜明对比,虽然戴望舒的创作也有对外国诗歌的模仿[21],但更强调“诗情上的变异”[22],重现诗歌的精神韵律。徐志摩诗歌中的欧化句型一直备受争议。不喜欢这些句型的批评家指责它们给徐诗带来了一种“翻译腔”,使徐诗的语言变得“僵硬”“拗口”。而其他一些批评家则持不同意见,认为正是因为诗人对欧化句型的灵活借鉴才增加了徐诗的灵动和音乐性。例如,《再别康桥》的第一节中“轻轻的”一词既有倒装又有顺置,将从英文中借鉴的倒装句型和汉语原本具有的句法结构有机综合,加上“轻轻的”一词反复吟咏,《再别康桥》[6]169从一开始就具备了当代流行歌曲乃至“神曲”的潜质:

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。(斜体粗字为笔者添加)

从该节诗的第二行和第三行可以看出汉语句式中状语的常规位置,第一行的倒装把“轻轻的”提到句首,在起到强调作用的同时,也确立了诗歌婉转悱恻的基调,让“声音成为意义的回响”(亚历山大·蒲柏语)。

有学者认为徐志摩翻译英国浪漫主义诗歌对他自己的诗歌创作影响很大,此言不虚。把《再别康桥》的最后两节翻译成英文,中英文句式的高度对应也是清楚地表明了这一点:

再别康桥(最后两节) Taking Leave of Cambridge Again(Last 2 Stanzas)

但我不能放歌, Yet now I cannot sing out loud,

悄悄是别离的笙箫; Quiet is my farewell music;

夏虫也为我沉默, Even crickets are now silent for me,

沉默是今晚的康桥! Silent is this eve⁃ning for Cambridge.

悄悄的我走了, Quietly I am leaving,

正如我悄悄的来, Just as quietly as I came;

我挥一挥衣袖, Gently waving my sleeve,

不带走一片云彩。 I am not taking away a single cloud.

《偶然》一诗中欧化句型的使用频率更高,在为这首诗营造音乐效果方面发挥了更为重要的作用。诗中第二节第一句句中的状语“在黑夜的海上”(on the sea of night)被放在了句尾,属于欧化的句式处理,但因为这种句型在当代汉语中的普遍使用而显得不够典型。诗中句型具有明显欧化特征而又效果卓著的是“你有你的,/我有我的,方向”两句。中文中像这样两个不同主谓结构共用一个宾语的情况比较少见。中国有句俗语“公说公有理,婆说婆有理”,这个句子如简化为“公说公有,婆说婆有,理”。徐志摩的句子结构大胆,但简洁流畅,使诗行听起来更有节奏。如果诗人坚持汉语句法,把诗句改成“你有你的方向,/我有我的方向”,整个节奏就会变得笨拙和无趣。这首诗的最后三行再次采用了相同的英语句法结构。最后一行“在这交会时互放的光亮”是一个名词短语,也是两个句子动词——“记得”和“忘掉”——的宾语。如果要把它硬性改回传统的汉语句法,那么就只能写“你记得在这交会时互放的光亮也好,最好你忘掉在这交会时互放的光亮”,诗行就会变成冗长的散文语句,诗意全无、乐感不在。这种借鉴英文句式创新变革诗句结构所获得的诗歌节奏不仅让人耳目一新,更是有效增添了诗歌的音乐性。

卞之琳说“徐志摩是才华横溢的一路诗人”[23]。那些柔美清丽、韵律和谐、构思精巧、想象丰富、意象新鲜、风格明丽、机动多样、整饬华美的诗个性鲜明、充满律动,其音乐元素可谓土洋结合、中西合璧、文白夹杂,是中西诗韵手段、风格构造、语言素材的完美结合。他对中西优质文化的融会贯通,对于我们这个时代的文化交流和文学发展而言,依然极具借鉴意义。

注释:

① www.qupu123.com 网站目前收录了49 首由徐志摩诗歌谱曲而来的音乐作品。

② 英诗中有类似回文的修辞手段palindrome,最有名的例子莫过于詹姆斯·乔伊斯认为拿破仑说的“Madam,able was I ere I saw Elba.”但也仅限于此,很难找出更长的例子,修辞价值也不高。汉语中有古诗“孤灯夜守长寂寥,夫忆妻兮父忆儿”,正读反读都成诗,前者是“夫忆妻兮父忆儿”,后者是“儿忆父兮妻忆夫”,足见回文在中文中的修辞作用。参见李定坤编著《汉英辞格对比与翻译》,华中师范大学出版社,1994 年版,第478-506 页。

③ Wikipedia.Chinese Poetry.https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_poetry.

④ 有人说徐对当时的“普通话”掌握得很好,使用起来堪称“自然”,这话实不可信。一则当时无“普通话”一说,二则当时的“官话”于徐志摩而言只是“第二语言”,使用起来终须思考和选择,难言“自然”。