2型糖尿病患者骨密度与身体成分关系的研究

2020-03-26石晓琦赵丹凌琰赵镇叶新华成金罗

石晓琦 赵丹 凌琰 赵镇 叶新华 成金罗

南京医科大学附属常州市第二人民医院内分泌科,江苏常州213000

研究显示,我国40岁以上人群中,约有1.4亿人患有骨质疏松症,发病率约为24.62%[1]。2型糖尿病与骨质疏松症为常见的两类慢性疾病,糖代谢与骨代谢间的关系一直是研究热点。高糖状态可影响成骨细胞和破骨细胞的活性[2]。近来不少研究[3]表明,身体成分的变化与骨质疏松有关。本文通过扩大样本量,分析不同性别2型糖尿病患者体脂率、肌肉量、骨骼肌量、骨骼肌质量指数等身体成分对骨密度的影响,旨在进一步科学、合理地预防及指导糖尿病性骨质疏松的治疗。

1 对象和方法

1.1 对象

选取2017年1月至2018年7月在南京医科大学附属常州市第二人民医院内分泌科住院的2型糖尿病患者657例,其中男性351例,女性306例,女性均为绝经后女性,年龄50~80岁,所有纳入对象均符合1999年WHO对糖尿病的诊断标准。所有受试者均排除肿瘤、感染、自身免疫性疾病、其他腺体等影响体内激素水平及骨代谢的相关疾病,排除长期服用钙剂、患有骨质增生的患者。

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集:记录每位患者的年龄、糖尿病病程、身高、体重并计算体质量指数(body mass index,BMI)。

1.2.2 生化指标检测:采用高效液相法测定糖化血红蛋白(HbA1c);采用酶促法测定血脂,包括胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)。

1.2.3 骨密度测定:采用美国HOLOGIC公司生产的双能X线骨密度测量仪,分别测定受试者腰椎(L1~4)、股骨颈(Neck)、大转子(Troch)和 Ward 三角(Wards)的骨密度(g/cm2)。每次测量前均进行体模测试。

1.2.4 身体成分测定:使用人体成分分析仪(Inbody 770)测定体脂率(PBF)、去脂体重(FFM)、肌肉量(SLM)、骨骼肌含量(SMM)及骨骼肌质量指数(SMI)。

1.3 统计学处理

采用SPSS 22.0软件进行统计学分析:计量资料采用均数±标准差(珋x±s)进行统计描述;采用独立样本t检验比较两组各指标的差异;为消除年龄和BMI对不同部位骨密度的影响,采用协方差分析,将年龄和BMI作为协变量比较不同性别骨密度的差异;相关分析采用Pearson相关和线性回归分析。以P<0.05时为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同性别患者基本资料比较

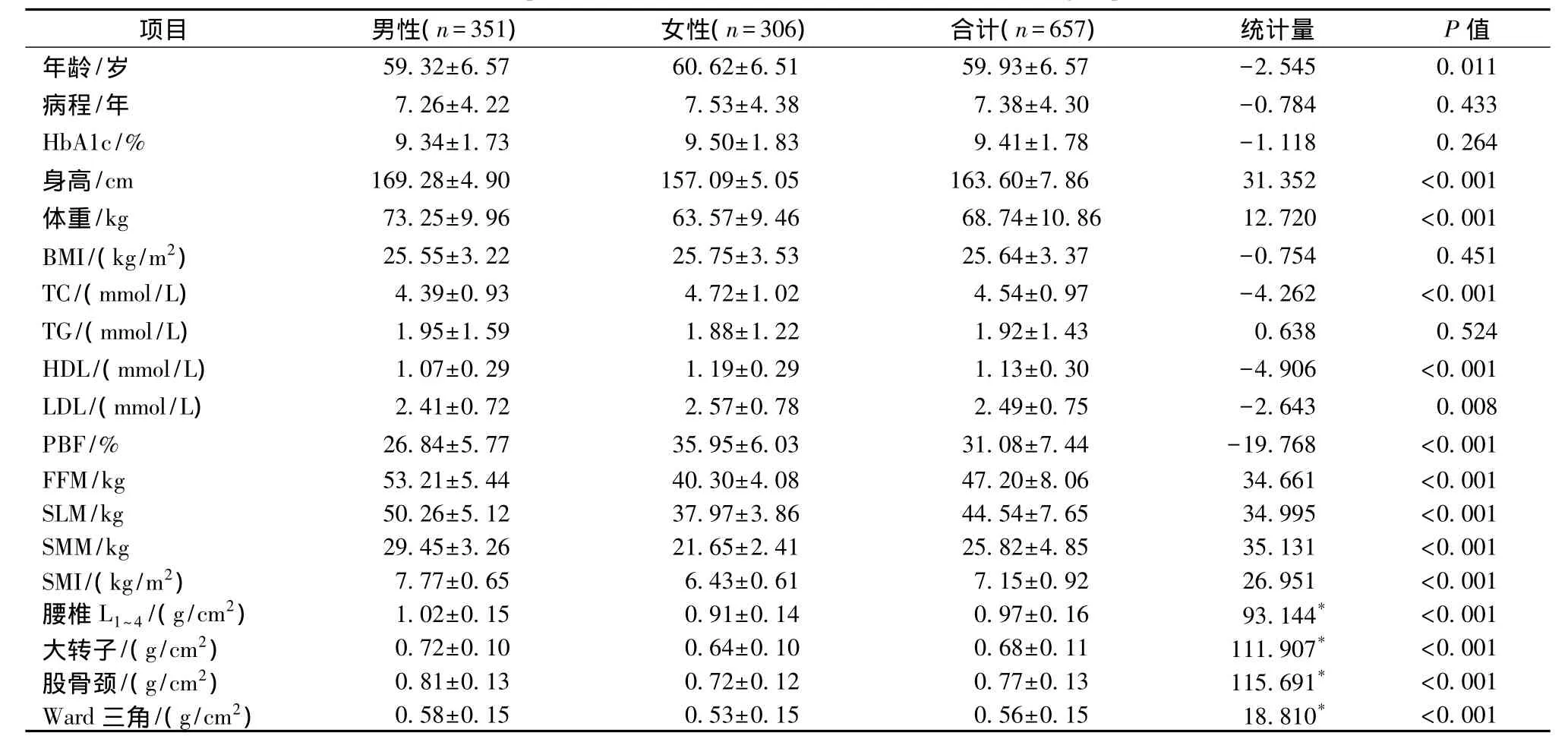

由表1可见,男性2型糖尿病患者的FFM、SLM、SMM、SMI、腰椎 L1~4、股骨颈、大转子和 Ward 三角的BMD均显著高于女性2型糖尿病患者(P<0.001),而PBF明显低于女性(P<0.001)。两组患者病程、BMI、HbA1c、TG均无统计学意义(P>0.05)。

表1不同性别患者基本资料比较(珋x±s)Table 1Comparison of basic data between male and female groups(珋x±s)

2.2 不同部位骨密度与各影响因素的相关性

Pearson相关分析显示,年龄、病程与女性各部位的骨密度呈负相关(P<0.05)。无论男性、女性,BMI、FFM、SLM、SMM、SMI与各部位的骨密度呈显著正相关(P<0.01)。其中,反映骨骼肌肉含量的指标如FFM、SLM、SMM、SMI与BMD的相关性高于反映脂肪含量的指标PBF。详见表2。

2.3 不同部位骨密度与相关因素的多元回归分析

以不同部位的BMD为因变量,选择年龄、病程、HbA1c、血脂、PBF、FFM、SLM、SMM、SMI为自变量进行多元线性回归分析,结果显示性别、HbA1c、BMI、血脂与 BMD无明显相关性,而年龄是影响BMD的主要因素,随着年龄增长,骨密度呈下降趋势。在身体成分中,SLM对各部位BMD无明显影响;PBF影响腰椎 L1~4、股骨颈、Ward三角的 BMD影响;FFM影响腰椎L1~4、大转子的BMD,SMM影响大转子、股骨颈、Ward三角的BMD,SMI影响大转子和Ward三角的BMD。详见表3。

表3 不同部位骨密度与相关因素的多元回归分析Table 3 The multiple regression analysis between BMD and predictor variables

3 讨论

骨质疏松症的特征是骨量降低和骨组织微结构破坏,骨质疏松症增加骨折发生率,增加致残、致死率[4]。人体成分主要由骨骼、肌肉组织和脂肪组织构成。近年来,反映身体成分的指标对骨密度的影响逐渐受到重视。在本项研究中,男性2型糖尿病患者的 FFM、SLM、SMM、SMI、腰椎 L1~4、股骨颈、大转子和Ward三角的BMD均显著高于女性2型糖尿病患者,而PBF明显低于女性。笔者分析出现这一结果的原因是选择的女性群体为绝经后女性,由于其体内雌激素水平下降,骨骼肌流失加速所致[5]。低BMI在许多研究中证实是骨折的一个独立危险因素,本研究中,不论男、女组别,BMI与BMD呈正相关关系,体现了体重为BMD的保护因素。但最近有研究发现解剖因素、不同性别会影响BMI与骨折的相关性,Johansson[6]等的研究显示 BMI降低是造成女性总体及髋部骨折的重要因素之一,但BMI增高却是股骨及小腿发生骨折的危险因素。

此外,本研究显示,不同部位 BMD与 FFM、SLM、SMM及SMI呈显著正相关,且反映骨骼肌肉含量的指标如FFM、SLM、SMM、SMI与BMD的相关系数大于反映脂肪含量的指标PBF,这提示对于糖尿病患者而言,相比脂肪组织,骨骼肌肉对骨量的影响更为显著,这同Park等[7]提出的肌力决定骨量的观点是一致的。

肌肉是去脂体重FFM中的主要组分。Shao[8]等指出去脂体重的增加使得骨的力学负荷增加,进一步使骨量增加。进一步采用线性回归分析发现,SLM对各部位BMD无明显影响,FFM对各部位的骨密度影响不同,出现这样的结论差异,笔者猜测是因为选取研究对象的人群特点不同,存在混杂因素以及样本量较小造成的。

骨骼肌质量指数SMI即四肢骨骼肌量与身高平方的比值,可以较客观的评价骨骼肌含量,是评估肌肉减少症的重要指标之一[9]。Srikanthan[10]指出骨骼肌质量指数与胰岛素抵抗呈正相关,2型糖尿病主要特征为胰岛素抵抗,主要表现为外周器官尤其是骨骼肌组织对葡萄糖的摄取减少及利用率下降。研究表明,骨骼肌主要通过收缩产生的运动负荷影响骨骼,骨骼丢失可导致BMD 下降[11-12]。

骨密度与身体成分构成的关系仍未完全阐明,目前有如下机制:①体重增加会增大对骨的机械应力,使得骨形成增加;②肌肉收缩对骨会产生局部压力、刺激骨细胞发展、增加骨形成;③较高的体脂含量可促使雄激素向雌激素转变而抑制骨吸收,延缓骨密度的下降。体脂含量增加往往和体重增加相联系,脂肪可能在雄性激素向雌激素的转变过程中起重要的外在作用[13]。

本次研究结果表明身体成分中,体脂率、去脂体重、骨骼肌量、骨骼肌质量指数对中老年2型糖尿病患者骨密度有重要影响。为更好地预防骨质疏松,一方面,可以通过适当运动来增加骨骼肌量,提高骨强度,同时增加肌肉质量,提高肌肉力量;另一方面,需合理控制体脂率来增加骨密度。本研究的不足之处在于为回顾性研究,纳入对象有年龄、病程等条件限制,未来仍需进一步扩大样本量探讨两者的相关性,而且在后续报道中可以进一步采用CT或者MRI测量内脏或者皮下脂肪含量,通过和生物电阻抗法对比,找寻更加适合评估糖尿病患者骨密度与身体成分关系的方法。