南瓮河自然保护区砍都河河水水质分析

2020-03-26湛鑫琳韦昌雷王立中刘德文

湛鑫琳,韦昌雷,王立中,刘德文

(大兴安岭农林科学院,黑龙江嫩江源森林生态系统国家定位观测研究站,黑龙江 大兴安岭 165000)

为了更好地研究分析南瓮河自然保护区地表水的水质状况,我们以砍都河的河水为例,在2019年6—10月的平、丰水期对水体中高锰酸钾指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、亚硝酸盐氮、叶绿素a、磷酸盐等8项指标进行了监测。评价结果可供有关管理部门、科研人员了解和掌握南瓮河保护区内地表水环境质量的现状,为从事环境保护与评价的人员提供数据支撑,为嫩江源水源地的治理保护提供重要依据。

1 研究区域概况

研究区位于南瓮河国家自然保护区,地处寒温带,为中国最寒冷地区,保护区属于水域内陆湿地生态系统类型。其水系属嫩江水系,为嫩江主要发源地,境内河流均为嫩江支流,主要河流有二根河、南阳河、南瓮河、砍都河。

南瓮河自然保护区的径流由雨雪、地下水混合补给,径流的年内分配变化大,绝大部分集中在6—9月份的汛期,而冬季径流只占年径流的5%左右[1]。 根据年水文特征,将全年分为3个水期: 6—9月为丰水期,4—5月、10—11月为平水期,1—3月、12月为枯水期。牛亚芬等[2]分析认为枯水期水质好于丰、平水期。

2 研究方法

2.1 水样的采集和保存

按照GB3838-2002地表水环境质量标准的要求使用聚乙烯瓶进行水样采集,在样品分析之前,样瓶在低温避光条件下贮存,并采取一些专门的保存措施。

2.2 检测项目及检验方法

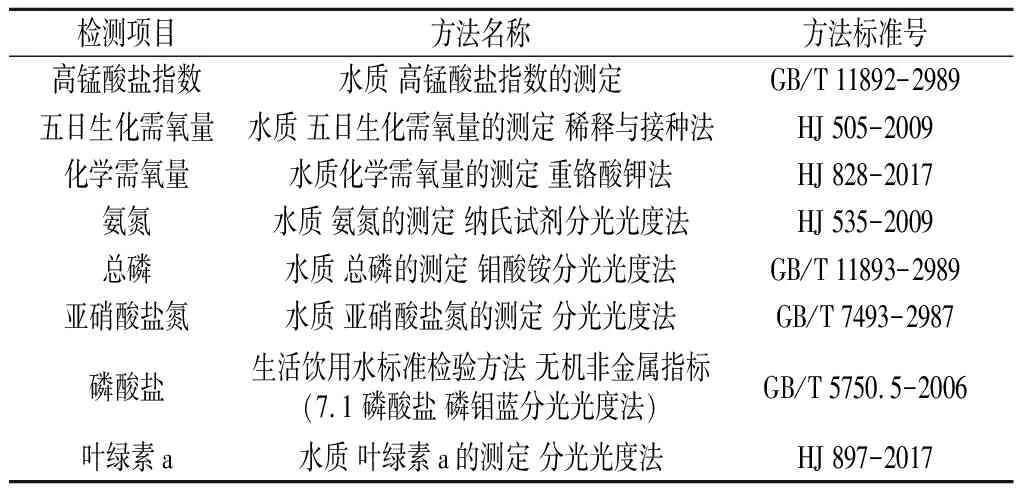

检测指标与检验方法见表1。

表1 检测指标与检验方法

3 结果与分析

3.1 单因子评价

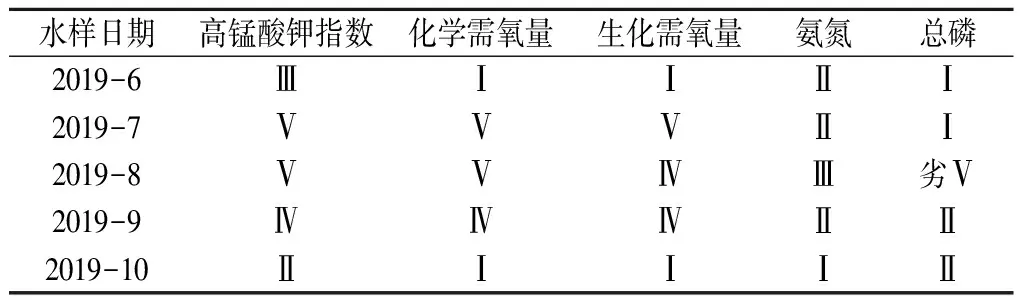

选取砍都河河水的高锰酸钾指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷等五项指标作为评价因子,依据《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)[3]进行单因子评价,评价结果见表2。从月份来看,6、10月水质要优于7—9月,即平水期的水质优于丰水期。从各项指标来看,高锰酸钾、化学需氧量、生化需氧量三个指标结果较差,这三个指标都是反映水体中有机物含量的,说明砍都河河水的有机物含量超标;而氨氮、总磷两项营养元素指标,除个别月份外,基本符合或优于地表水Ⅲ类标准,不存在富营养化现象。

表2 单因子评价结果

3.2 有机污染指标分析

将高锰酸钾指数、化学需氧量、生化需氧量三个指标做成图表,如图1所示,三个指标随月份呈现波动性的变化。南瓮河自然保护区地表森林茂盛,不同植物表面、暗棕壤和枯枝落叶层中都含有丰富的有机质。砍都河河岸线两侧主要是落叶松林和白桦林,我们对林地的土壤及枯枝落叶层进行化验分析,土壤的有机质含量分别为7.23%和9.14%,枯枝落叶层的有机质含量分别为16.4%和16.5%。可见,随着雨水的冲刷、溶淋,大量的有机质进入水体,是导致水体中有机质超标的主要原因。三个指标随着月份变化均出现先升高后降低的趋势,结合杜浩等的研究[4],分析认为造成这不同月份差异的原因可能是冬季之后,植被表面、有机质层和土壤中沉积了大量的可溶性有机物。6月份开始降雨量少,7—8月份降雨量逐渐增加,对可溶性有机物质进行冲洗,导致了河水中有机物浓度呈现上升趋势,而到了9—10月,大量积累逐渐被稀释,浓度又开始下降。另一方面,从6月份开始,气温逐渐升高会加快植物的生长代谢和腐殖质的氧化分解速度,8月份达到峰值,到9月份气温开始下降,植物的生长代谢以及腐殖质的分解速度又会下降。

图1 高锰酸钾指数、化学需氧量、生化需氧量随月份变化

3.3 营养元素指标分析

总磷、氨氮和亚硝酸盐氮三项指标,呈现出和有机质污染相似随月份的波动变化。研究区为自然保护区,并不存在生活污水以及农田肥水流入导致氮、磷元素含量增加的情况,其随月份的变化可能是由于雨水淋洗森林植被所致,也可能是随温度变化,河流底部沉积物释放出氮磷盐的内源作用所致。

水体内藻类并不多,水体中叶绿素含量在0.010~0.039之间。磷酸盐是总磷中最容易被生物吸收利用的部分,能显著影响水体中藻类的生长状况[5],而根据检测结果,水体中磷酸盐并未检出,这可能是水体中藻类并不繁盛的原因。且叶绿素a的含量和氮磷的变化没有出现相关性,可见水藻的生长不仅需要氮磷等营养元素,还受其他条件的影响控制。

图2 氨氮、总磷、亚硝酸盐氮、叶绿素a随月份变化

4 结论

总体来说,砍都河水体平水期的水质要优于丰水期。丰水期内水体的有机质含量超标,这主要是因为丰水期降雨丰富,雨水的冲刷、溶淋会使森林生态系统中植被表面、有机质层和土壤中沉积的大量可溶性有机物进入水体,且丰水期适宜的温度会加快植物的生长代谢以及腐殖质的氧化速度。水体内氮磷的营养元素基本符合《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的三类标准,不存在富营养化现象,水体内藻类不繁盛,且藻类的含量和水体中的氮磷含量不存在相关性。