手术治疗钙化型肝细粒棘球蚴病的效果观察

2020-03-26吴向未刘桂生

高 宇, 吴向未, 刘桂生, 雷 振

石河子大学医学院第一附属医院 肝胆外科, 新疆 石河子 832008

肝棘球蚴病是一种常见的自然疫源性寄生虫病[1],其主要是由细粒棘球蚴感染而导致的。肝脏为细粒棘球蚴的最主要靶器官[2],因此肝细粒棘球蚴病在临床上较为多见。肝细粒棘球蚴病在全球范围内多见于南美、南欧、中亚、中东等畜牧业较发达的地区[3];在国内,肝细粒棘球蚴病主要流行于新疆、青海、西藏等西部地区[4]。目前,手术是治疗肝细粒棘球蚴病的首选方法[5]。其手术方式主要有内囊摘除术、外囊完整剥除术、外囊次全切除术及肝叶切除术。肝细粒棘球蚴病主要分为五种类型:单囊型、多囊型、实变型、内囊塌陷型、钙化型[6]。钙化型肝细粒棘球蚴病的临床表现常缺乏特异性,尤其是对无症状的患者是否手术又无明确的界限[7],钙化型肝细粒棘球蚴病并发症发生率及手术治疗的病死率明显高于非钙化型肝细粒棘球蚴病[8]。故而,钙化型肝细粒棘球蚴病的治疗一直都是比较棘手的问题。本科室近5年来通过应用外囊完整剥除术、外囊次全切除术及内囊摘除术治疗了16例一共20个钙化型肝细粒棘球蚴囊肿,并取得了良好的效果。

1 资料与方法

1.1 研究对象 纳入2015年11月-2019年2月于本院行手术治疗的16例钙化型肝细粒棘球蚴病患者,共20个钙化型肝细粒棘球蚴囊肿。其中男7例,女9例; 年龄22~70岁,平均47.8岁。2例患者有牧区生活史或宠物饲养史。11例患者为首次诊断肝细粒棘球蚴病,并且均由B超或CT检查发现。12例患者发现壳状、半壳状、线状、网状以及卷洋葱皮样钙化等CT表现(图1)。1例患者为内囊摘除术后复发,由B超检出,入院后复查CT确诊。5例患者入院时无任何临床症状,11例患者入院时有临床症状,其中上腹胀痛、肝区饱胀、右中上腹包块及黄疸症状分别各有2例,发热症状的患者2例,隐痛症状患者1例。本研究方案经由石河子大学医学院第一附属医院伦理委员会审批(批号:2019-110-01),患者均签署知情同意书。

注:箭头所指为卷洋葱皮样改变。

1.2 临床诊断 结合病史、入院体征、查体、实验室及影像学检查、既往手术史而作出初步诊断,所有患者入院后均复查CT, 并均于术前确诊,且术后病理检查均回示为肝细粒棘球蚴病(图2)。术前CT及超声检查所见:囊肿的直径为3.5~22.0 cm,平均10.5 cm。9个囊肿位于肝左叶,7个囊肿位于肝右叶,4个囊肿位于肝顶部。3个囊肿骑跨第一、二肝门。2个囊肿邻近肝门部,1个囊肿压迫肝内血管(肝左静脉)。

注:镜下囊壁纤维化、玻璃样变性,间质散在淋巴细胞浸润,囊内壁部分区见胆固醇结晶伴局灶钙化,胆色素沉积,符合肝细粒棘球蚴病所致改变。

图2术后肝组织病理检查(HE染色,×100)

1.3 手术方法

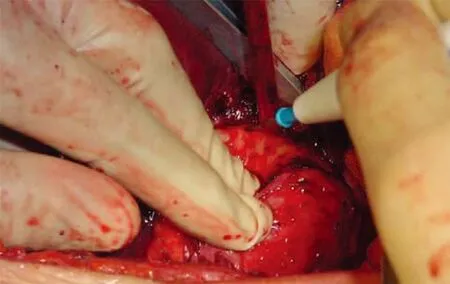

1.3.1 外囊完整剥除术 全身麻醉后,患者取仰卧位。根据术前影像学检查(CT或B超)选定手术切口,一般选“人”字形或右侧肋缘下斜切口。游离黏连、显露肝脏,探查囊肿位置,游离相关韧带(肝镰状韧带、冠状韧带及三角韧带),以充分显露肝脏手术区。若囊肿与膈肌黏连,需充分分离。在外囊与肝实质交界处打开肝被膜,找出外囊与外膜之间的潜在性腔隙,逐步将外囊完整剥除。在剥离过程中仔细辨认外囊以及被外囊压迫的肝内各管道,结扎或缝扎较大管道,电凝较小管道。将外膜及各管道完整保留在肝实质一侧。外囊剥除后,完整切下整个囊肿。另外在剥离过程中,所遇无功能性管道予以切除,若见胆瘘,需仔细缝合。检查有无活动性出血及胆漏后,肝针闭合肝创面,于肝膈肌下留腹腔引流管1根(图3)。

注:箭头所指为被完整剥离的棘球蚴囊肿。

1.3.2 外囊次全切除术 全身麻醉后,患者取仰卧位。根据囊肿的具体位置选择切口,一般可取正中切口、右腹直切口、右肋缘下斜切口。探查囊肿位置,游离相关韧带(肝镰状韧带、冠状韧带及三角韧带),充分显露肝脏手术区。打开外囊,吸尽囊液及囊内容物,向腔内注入至少相当于囊液体积二分之一的20%高渗盐水,进行囊腔内残留内囊或子囊灭活处理,浸泡15 min后用卵圆钳夹纱布块仔细擦拭外囊壁,以杀灭其囊壁间残存的原头节,吸尽高渗盐水并取尽囊内容物,取出残留的内囊及子囊。在外囊与肝实质交界处打开肝被膜,找出外囊与外膜之间的潜在性腔隙,剥除外囊,对于出现钙化灶、邻近肝门部或者是临近肝内大血管的外囊壁予以“邮票式”片切保留。在剥离过程中仔细辨认外囊以及被外囊压迫的肝内各管道,结扎或缝扎较大管道,电凝较小管道。将外膜及各管道完整保留在肝实质一侧。若见胆瘘,需仔细缝合。检查有无活动性出血及胆漏后,肝针闭合肝创面,于肝膈肌下留腹腔引流管1根,若有残腔存在,需放置残腔引流管。另外,如果发现胆瘘,需留置T管(图4)。

注:术者正在切开棘球蚴外囊。

1.3.3 内囊摘除术 全身麻醉后,患者取仰卧位。根据囊肿的具体位置选择切口,一般可取正中切口、右腹直切口、右肋缘下斜切口。探查囊肿位置,游离相关韧带(肝镰状韧带、冠状韧带及三角韧带),充分显露肝脏手术区。打开外囊,吸尽囊液及囊内容物,向腔内注入至少相当于囊液体积二分之一的20%高渗盐水,进行囊腔内残留内囊或子囊灭活处理,浸泡15 min后用卵圆钳夹纱布块仔细擦拭外囊壁,以杀灭其囊壁间残存的原头节,吸尽高渗盐水并取尽囊内容物,取出残留的内囊及子囊。腹腔内涂抹透明质酸钠两支。检查有无活动性出血及胆漏后,肝针闭合肝创面,于肝膈肌下留腹腔引流管1根。对较小无胆瘘的残腔可开放或外囊残腔缝合闭锁后,不置管引流处理;对较大或存在胆瘘的外囊壁应缝闭瘘口并放置残腔引流管及T管(图5)。

注:箭头所指部分为被取出的内囊。

2 结果

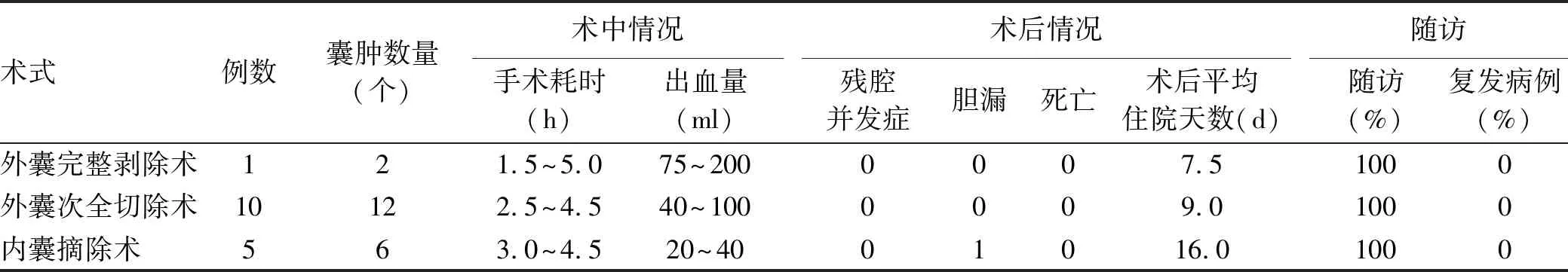

所有患者均行手术治疗,且术后均予以抗感染、补液、止血、保肝等对症处理,患者术中及术后情况详见表1。10例患者放置腹腔引流管,3例患者放置残腔引流管, 3例患者放置T管。放置腹腔引流管的患者中,3例患者术后2~3 d拔除引流管,5例患者术后 5~6 d拔除引流管,2例患者因腹腔渗液较多在术后8~10 d拔除引流管。放置残腔引流管的患者中,2例患者残腔引流管持续引流,带管出院,1例患者于术后5~6 d拔除残腔引流管。3例放置T管患者均带管出院。每例患者总住院时间平均为19.2 d。1例患者于术后出现胆漏,其余患者术后均未发现残腔积液、感染等残腔并发症及腹腔出血、胆道狭窄、胆漏、黄疸。

3 讨论

肝细粒棘球蚴囊肿囊壁的钙化是一个进行性的过程。囊壁逐渐地由薄变厚,钙盐多聚积在外膜。钙化的形成一般需要5~10年左右。随着时间推移,钙化程度越来越重,最终完全钙化。钙化型肝细粒棘球蚴囊肿临床症状无特异性,目前,关于是否需手术治疗,尚无明确界限。通常认为当囊肿小于4 cm并且临床症状较轻或无临床症状时,钙化的肝细粒棘球蚴囊肿处于静止期。马建国等[9]认为,若年龄大、症状较轻、又属静止期、诊断明确可不需要外科手术治疗,非静止期的钙化型肝细粒棘球蚴病则需要手术治疗。那么如何定义非静止期呢? 笔者认为应该从以下几点对其进行定义:(1)囊肿大于4 cm;(2)不能排除因囊肿而导致肝功能受损,如出现发热、黄疸、腹部包块[10];(3)囊肿压迫肝内胆管、肝内大血管;(4)肝细粒棘球蚴病术后复发,并钙化;(5)复查CT或B超时发现囊肿较前增大。本组研究中,所有患者均属于非静止期,所以均行手术治疗。

目前关于钙化型肝细粒棘球蚴囊肿的手术治疗主要有内囊摘除术、外囊完整剥除术、外囊次全切除术及肝叶切除术。近年来,随着肝脏手术精准化发展趋势,肝移植技术日渐成熟[11]。离体肝脏肿块切除、原位血管及胆管成型术已逐渐应用于复杂钙化型肝细粒棘球蚴病的治疗,并取得了一定的成绩。肝叶切除术适用于:(1)肝泡状棘球蚴病局限于一叶或者半肝内的情况、拟行二次手术的病灶、周围组织黏连紧密的较小残腔以及行其他手术较为困难的情况;(2)手术复发的厚壁棘球蚴囊肿合并囊内感染或者血性肉芽肿的情况;(3)外囊残腔内顽固性胆漏需长期带管的情况、反复清创不愈及肝脏毁损严重者[12]。但是,该术式创伤大、手术风险大、难度高,可严重影响患者的术后生活质量,不宜在基层医院开展,目前一般不采用。

彭心宇等[13]研究发现,在肝棘球蚴外囊的肝实质面上,存在一层明确的纤维膜,命名为“外膜”,在外膜与外囊之间,存在一可分离的潜在性腔隙,沿此腔隙,可完整剥离肝细粒棘球蚴囊肿,由此创立了新的手术方式“外囊完整剥除术”。该术式可有效降低原位复发率和残腔并发症发生率[14]。目前,其已成为肝细粒棘球蚴病手术治疗的理想术式[15-16]。但是,钙化型肝细粒棘球蚴囊肿,其外囊壁既薄且脆,极易破裂、塌陷。在这种情况下,该术式并不完全适用,本组也只有1例患者共2个囊肿行此术式,均是在外囊壁未完全钙化的情况下,在术中先行囊肿穿刺,再行外囊完整剥除术。

传统的内囊摘除术目前已应用了上百年,治愈了大多数肝棘球蚴病患者,但是因为该术式受术野限制、不易发现胆漏及发现后相应修补缝合操作受限、外囊壁残留不易塌陷、子囊遗留等原因[17],使其本身虽然可作为钙化型肝细粒棘球蚴病手术治疗的选择,但在术中,可能会出现棘球蚴头节种植于腹腔和残留于残腔等情况[18]。术后胆漏、残腔感染等并发症发生率以及复发率较高[19]。在行内囊摘除术后,进一步的处置应根据钙化灶的面积、外囊壁的硬度与塌陷程度而定。若外囊壁仍能塌陷缩小,可留置引流管,待囊腔缩小、渗液减少,拔管即可。本组研究共5例患者6个囊肿均是在此情况下而行内囊摘除术。其中,1例患者于术后出现了胆漏,分析原因有以下两点:(1)其外囊壁呈厚壳状钙化,囊壁厚硬,不易塌陷;(2)术前囊肿外囊壁就已经存在胆瘘,并且囊肿本身已经破裂。对于如何预防术后胆漏,笔者分析如下:首先,术前要认真的完善B超及CT检查,明确囊肿是否破裂。其次,术中要认真地寻找胆瘘瘘口,并仔细缝扎。最后也是最重要的一点,要在行内囊摘除术的基础上,最大限度的切除外囊,即行外囊次全切除术,事实证明,该术式不仅适用于无内囊感染的肝细粒棘球蚴囊肿,同样适用于有内囊感染,或者与周围组织黏连紧密、难以剥离的原位复发的囊肿。相比内囊摘除术,大大降低了残腔带来的术后感染或胆漏等并发症,减少了术后复发。本组研究中,10例患者共12个囊肿行外囊次全切除术。

表1 3种术式的患者临床综合情况

除此之外,若于术中发现以下情况:囊肿压迫肝门或肝内外大血管、骑跨肝门;外膜与外囊的间隙不清,或由于囊内感染而造成外囊破裂,导致囊肿外囊与外膜黏连严重;细粒棘球蚴囊肿囊壁周围已出现不同程度的钙化,并且囊肿与周围组织黏连,也同样需行外囊次全切除术。本组研究中,共有4例患者因出现以上情况而行外囊次全切除术。其中,1例患者的囊肿邻近肝门部,1例患者的囊肿潜在性间隙不明显,1例患者的囊肿邻近肝内大血管(肝左静脉),1例患者囊肿的囊壁与周围组织黏连紧密,难以分离。

总之,对于非静止期的钙化型肝细粒棘球蚴病必须手术治疗,外囊完整剥除术并不适用,可优先选用外囊次全切除术,尤其是当出现钙化型肝细粒棘球蚴囊肿邻近肝门部、邻近肝内外大血管及外膜与外囊之间的潜在性腔隙不明显时。而当出现囊肿破裂时,可酌情选择内囊摘除术。