湘潭一次大暴雨成因分析以2019年6月为例

2020-03-25戴劲安明覃麟茜刘二影叶梓杰

戴劲 安明 覃麟茜 刘二影 叶梓杰

摘 要:利用常规气象观测资料、区域加密自动站资料、NECP1°×1°再分析资料,对2019年6月21—23日湘潭地区大暴雨过程进行成因分析,结果表明:此次暴雨过程分2个阶段,21日为暖区暴雨阶段,22日为稳定性降水阶段;在暴雨发生前,水汽、动力、热力条件均有利于强降水的形成和发展;从雷达分析来看,降水回波带一直与地面的中尺度辐合线对应,“低质心”的列车效应回波造成“高效率”的强降水,是造成湘潭北部产生大暴雨的直接原因。

关键词:

大暴雨;形势演变;物理量;雷达分析

中图分类号:S16

文献标识码:A

DOI:10.19754/j.nyyjs.20200315054

引言

洪涝是湘潭发生最频繁,损失最为严重的气象灾害,也是导致湘潭洪涝的主要原因。湘潭暴雨主要出现在4—9月,可引发山洪爆发、河水猛涨,形成洪涝灾害,给人民生命财产安全带来极大威胁,2019年6月21—23日受副高边缘,中低层切变线、地面辐合线影响,湘潭市出现了一次强降水天气过程,其中湘潭市北部出现了大暴雨。

近年来,科技手段越来越发达,许多专家学者对暴雨研究出了很多有意义和价值的结论[1-3]。周慧[4]等对2016年7月湖南一次极端持续性暴雨成因分析得出,暴雨与高低空急流、中纬度系统等密切相关,还与中小尺度系统和地形联系紧密。许美玲等[5]通过分析4次突发性特大暴雨过程,发现西南气流造成的辐合和低涡切变线配合能给暴雨区带来足够的水汽和能量累积。

1 天气实况与影响

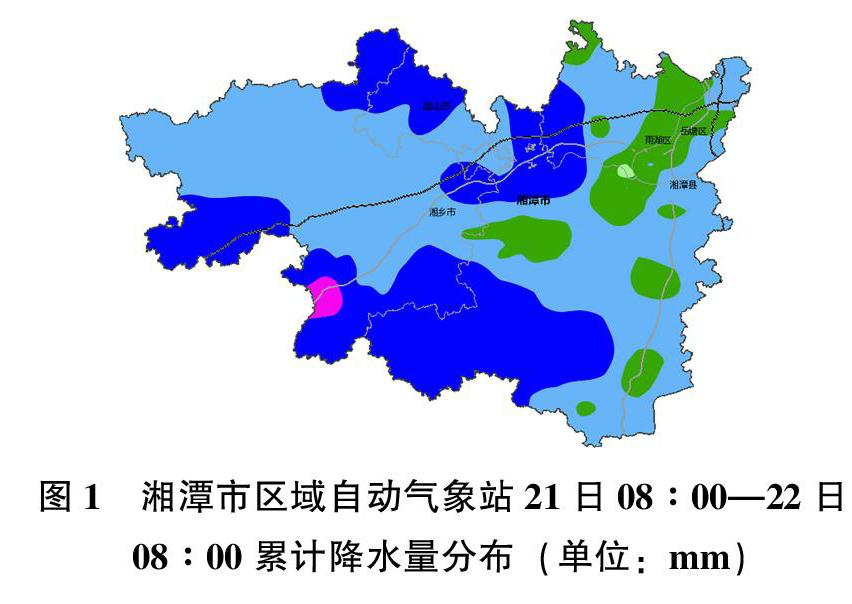

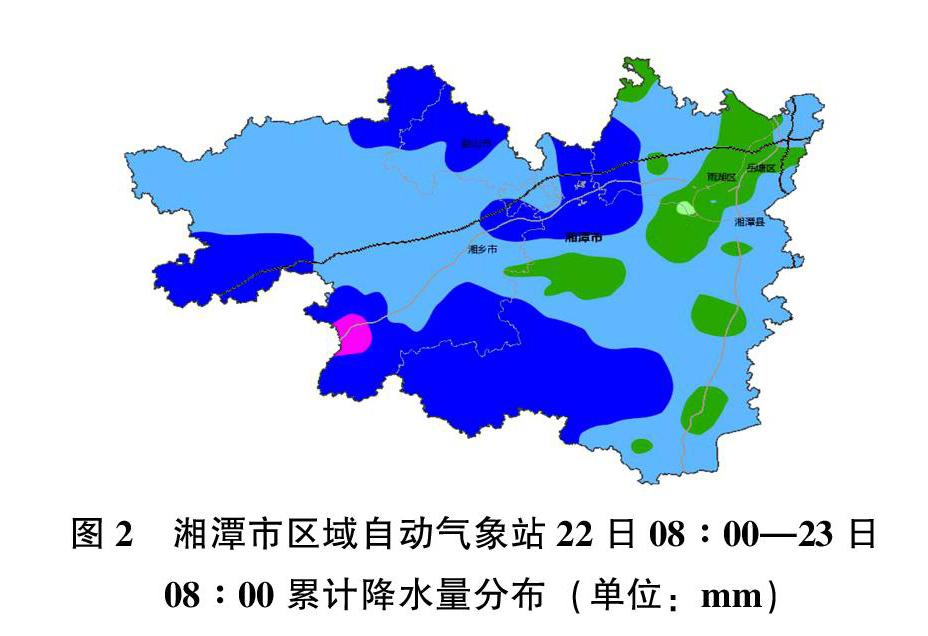

6月21日8∶00—23日08∶00(图1、图2),湘潭市出现入汛以来最强的降水过程,此次降水具有时空分布不均、局地性强、降水强度大的特点。全市过程面雨量为77.3mm,累计降水量大于50mm有59站,大于100mm有32站,大于200mm有1站(湘潭市东风水库),过程最大小时雨强为78.9mm(岳塘区清水村,21日20∶00—21∶00)。

受特大暴雨影响,湘潭市湘潭县、湘乡市、韶山市、雨湖区、昭山示范区的24个乡镇发生洪涝灾害。据统计,受灾人口达28687人,因灾伤病2人,死亡1人(滑坡掩埋),紧急转移安置人口317人;倒塌房屋13户44间,因灾造成直接经济损失达2992.3万元。

2 天气形势演变

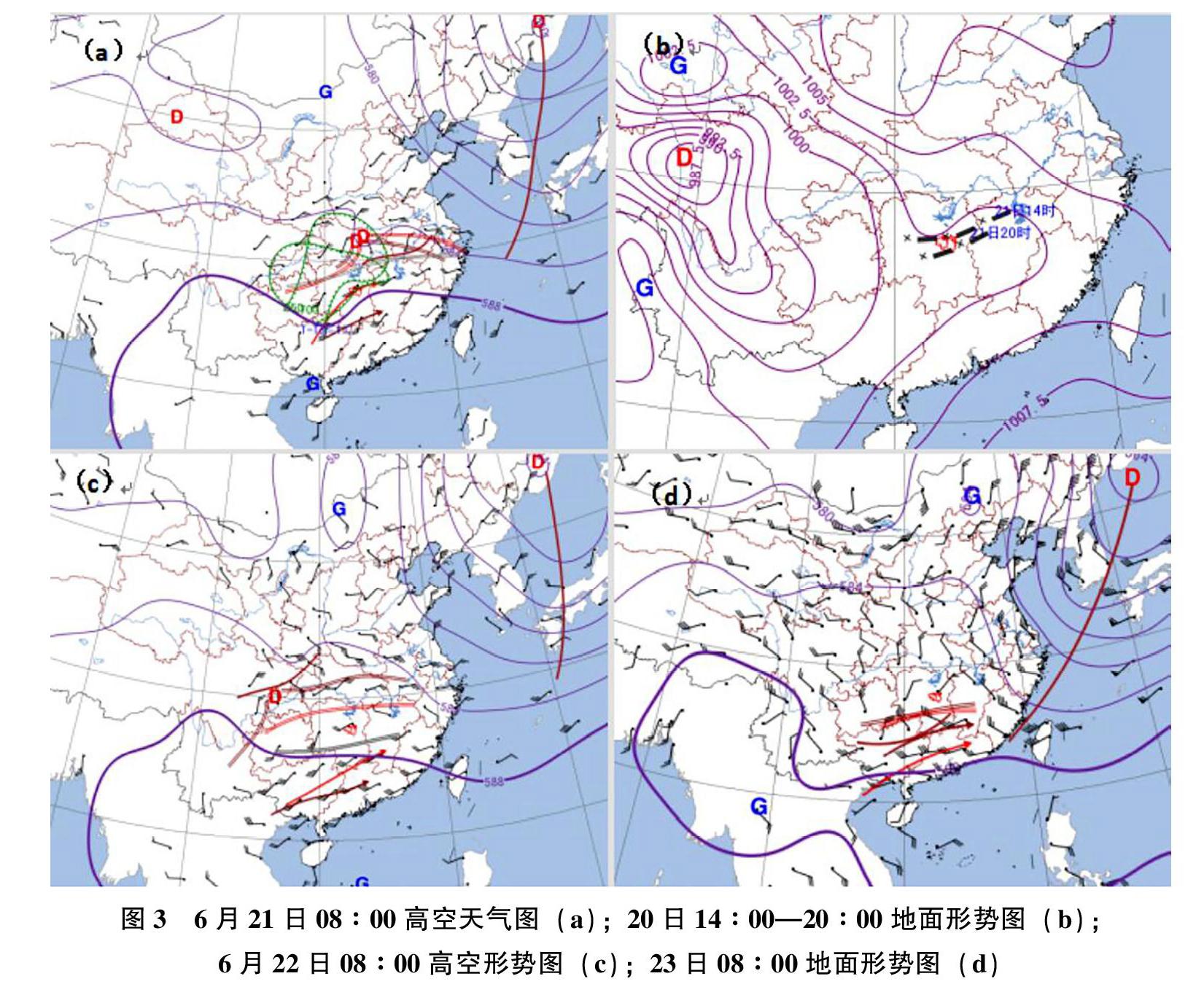

从2019年6月21—23日500hPa环流形势看出(图略),中高纬地区为2槽1脊,2槽分别位于乌拉尔山脉、东北东部地区,2槽之间有深厚高压脊。中低纬地区,副热带高压呈东西带状分布,其脊线位于N20°附近,长江中下游地区受低涡底部东北气流和西南暖湿气流共同影响产生强降水天气过程。21日08∶00(图3a)500hPa高度上,湖南处在副高边缘,中低层有低涡和急流存在,本地上空湿度达到饱和,且有风速辐合,地面形势图上(图3b),低压倒槽影响横穿湘中一带,21日白天最高气温达到34℃左右,高温高湿为对流性降水提供了有利条件,21日14∶00—22日00∶00,受地面辐合线影响,湘潭出现了对流性降水;22日08∶00(图3c),700hPa和850hPa切变线依旧位于湖北与湘北地区,但925hPa切变线与地面辐合线已南压至湘南地区,地面图上(图3d),湘潭市低层转为偏北风控制,22日下午出現稳定性降水,维持时间较长。

3 物理量场诊断分析

3.1 水汽条件分析

从850hPa水汽通量散度和比湿综合图中可以看出,21日14∶00(图4a),湖南比湿均在15g/kg以上,湘东北达16g/kg,空气中水汽含量充足,弱辐合主要在湘东北地区;21日20∶00(图4b)湘中—湘北有明显的水汽辐合中心出现,湘潭位于水汽通量的辐合区内,比湿达到15~16g/kg以上,本地降水达到了此次过程最强时段;22日14∶00—20∶00(图4c、d)水汽辐合区东移南压,中心位于湘中—江西中部,湘潭本地比湿达16g/kg以上,充足的水汽含量再加上源源不断的水汽输送,本地又出现了1次降水较大时段,区域自动站(22日8∶00—23日8∶00)统计显示有35站暴雨,1站大暴雨,最大降水量为108.2mm(湘乡市虞唐镇)。

3.2 动力条件分析

从湘潭暴雨区(E112~113°,N27~28°)的散度时间和高度剖面图(图5a)可知,从21日08∶00开始,暴雨区低层的负散度值开始加大,并在21日14∶00—22日20∶00达到最大绝对值,散度的负值中心位于925hPa。此时散度的正值中心位于200hPa,高空对应强辐散区。从平均涡度时间和高度剖面图(图5b)可知,21日14∶00后,正涡度区同时向下和向上发展,到22日20∶00,最高伸展到500hPa,正涡度区中心达最大值,最大值中心位于850hPa。从垂直速度剖面(图6)看,21日14∶00—20∶00与22日14∶00—20∶00湘潭地区(E112~113°)600hPa上正好对应强上升运动中心,由此可见,低层的辐合上升和高空的辐散抽吸有利于强烈的上升运动,为暴雨发生提供了良好的动力条件。

3.3 热力条件分析

系统性的暴雨过程多伴随强的对流性降水,热力条件是分析对流性降水必不可少的因子,以下结合假相当位温和垂直速度沿E112.5°的垂直剖面来进行分析。

从假相当位温θse和垂直速度沿E112.5°的剖面图来看,21日08∶00(图7a)湘潭地区(N27~28°)θse等值线相当密集,100℃以上的θse大值区在850hPa附近,但垂直运动很弱;到了14∶00(图7b),θse等值线斜率增大,θse大值区向上发展到600hPa以上,说明对流不稳定条件在加强,对应垂直运动也有一定的增强,湘潭部分地区也确有局地性对流在发展;20∶00(图7c)θse等值线变密,且能量锋区内垂直存在强的垂直运动,垂直上升运动达到-0.25m/s,对应实况19∶00—21∶00为降水的最强时段,最大小时雨强为78.9mm(湘潭市岳塘区清水村,21日20∶00—21∶00),伴随不稳定能量的释放,而后垂直运动减小,23∶00之后雨带南压,本地降水减弱;22日08∶00(图7d)在N28°以北θse等值线又出现密集区域,有不稳定能量的积聚,N26~28°区域出现低层强上升运动,对22日白天的降水有一定的指示意义;14∶00(图7e)低层θse等值线向上凸起,为对流不稳定层结,加上出现配合较好的整层垂直上升运动,湘潭北部地区出现雷暴和短时强降水,但由于假相当位温值整体减小,对流强度明显弱于前1天;到了20∶00(图7f)整层负的垂直速度大值区维持,导致湘潭地区22日白天累积降水量大,出现大到暴雨天气。