非洲古代文明的外源性解释

2020-03-23王涛黄世顺

王涛 黄世顺

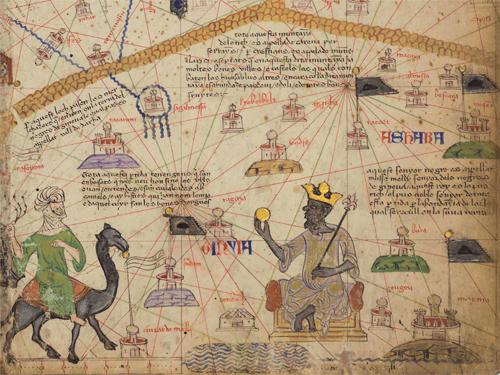

马里传奇君主曼萨·穆萨进行了一次挥金如土的麦加朝圣之行,并获得“黄金之王”的称呼

古代非洲长期以来被视为文明边缘区。在许多人印象里,自从辉煌灿烂的古埃及文明消亡之后,無论是在希腊化时期、罗马时期,还是在伊斯兰时期,非洲较高等级的文明要么从属于南欧,要么从属于中东。尤其对北非而言,传统的地理边界与其说是将欧洲、非洲分隔开来的地中海,莫若说是将北非与撒哈拉以南非洲分隔开来的沙漠。

那么,在明显受外部影响的北非文明之外,撒哈拉以南非洲的古代文明系统,是不是也是在外部世界的影响下产生的?如果是,这种渗透又是如何发生的?

努比亚商贸走廊

德国哲学大师黑格尔提出“非洲无历史”的“黑暗大陆说”。他首先假定历史的本质乃是人类精神理性不断朝向自由运动的过程,因而只有人类繁衍而无自由发展的非洲,无法为历史发展提供元素,因而“没有历史”。

其实,在撒哈拉以南的非洲,以商业为基础,产生了不少辉煌的文明、帝国、城邦。譬如,撒哈拉以南非洲最早期的努比亚文明、阿克苏姆文明,就是依托尼罗河商道、红海商道发展繁荣的。

早在埃及古王国时期,努比亚走廊便成为了连接地中海、红海、达尔富尔等地的枢纽。由于该地盛产黄金、香料、象牙,埃及王朝曾努力控制这块土地。公元前10世纪,随着埃及新王国解体引发的混乱,努比亚王国获得独立,并定都于第四瀑布附近的纳帕塔。前716年,努比亚统治者佩耶进攻埃及,并开启以努比亚人为主导的埃及第25王朝。

前590年,为了减少重新崛起的埃及王朝带来的政治军事压力,努比亚王国将首都南迁至远离埃及的麦罗埃。这里随之发展为联通红海与内陆、尼罗河与沙漠地区的重要贸易中心。前3世纪,随着埃及托勒密王朝对非洲商品的需求量日增,麦罗埃的对外贸易也达到顶峰。同时,竞争者也出现了。

前5世纪,麦罗埃东南的阿克苏姆,便与隔红海相望的南阿拉伯地区发生联系。阿拉伯移民带来的农业、工艺技术,促进了阿克苏姆的经济发展。公元前后,罗马开辟的连通印度洋的红海商道,使商道沿线的阿克苏姆继续繁荣。它治下的阿杜利斯港,成为红海贸易的重要中转站。象牙、黄金、香料、犀牛角等奢侈品,从这里流向罗马、波斯和印度地区。

阿克苏姆成为与罗马、波斯、中国比肩的四大帝国之一。

公元350年,阿克苏姆国王埃扎纳征服了努比亚,自称为“万王之王”。阿克苏姆成为与罗马、波斯、中国比肩的四大帝国之一。

西非文明的重要动力

整个中世纪都不绝如缕的跨撒哈拉贸易,为西非文明提供了重要动力。位于塞内加尔河与法莱梅河间的班布克、尼日尔河上游东南的布勒,以及位于沃尔特河的阿坎,是西非三个最重要的黄金产地;沙漠中的塔加扎等地,则是岩盐产地。以“盐巴-黄金”为中心的交易在塞内加尔河、尼日尔河一线发生。

为了维持交易秩序,以奥达戈斯特、杰内、廷巴克图等集散地为中心,形成财富与权力的来源。加纳、马里、桑海三大帝国正是这样相继掌控了贸易中转,通过流入的财富与税收,在西非各领风骚若干年。商业也带来了伊斯兰教,南部黑人的皈依进一步促进了贸易的发展与文明的兴盛。

具体来说,加纳王国是由在沙漠边界从事贸易活动的索宁凯人建立的。其首都昆比-萨利赫就是一个连接沙漠与黄金矿地的贸易中心。随着加纳控制的商道数量增加和贸易规模扩大,统治集团积累了巨额财富,国王的地位和威望也不断提升。8-9世纪,通过控制盐、黄金交易,加纳发展为西非地区首个帝国。11世纪初,加纳控制了黄金产地班布克,以及从尼日尔河湾北部一直延伸到塞内加尔河上游的贸易商道,成为远近闻名的“黄金之国”。

但在11世纪中叶,加纳遭到阿尔摩拉维德人的入侵,其面向北非的重要商业城市奥达戈斯特被占领,首都也在1076年被洗劫。盐金贸易路线开始向东部转移,逐渐形成以布勒和阿坎金矿为中心的新产区,为马里人的崛起提供了契机。13世纪中期,曼丁哥人的英雄松迪亚塔统一了马里各酋邦,并大力发展水运贸易,开拓了从杰内出发向南经过阿坎金矿的陆上贸易路线。

14世纪初,马里扩张并占领整个尼日尔河湾。新的领土为贸易、军事提供更多的资源,附属各酋邦的贡赋也增强了国家财力。在此背景下,马里传奇君主曼萨·穆萨进行了一次挥金如土的麦加朝圣之行,并获得“黄金之王”的称呼。他在开罗豪迈的黄金消耗,甚至使该城的金价在此后20多年里一直低迷。而有关马里财富的故事在中东甚至欧洲流传开来,吸引大批商人参与到跨撒哈拉贸易中。

撒哈拉沙漠上的骆驼商队

丰厚的贸易红利为他人所觊觎,漫长的边界也缺乏有效防守。萨赫勒地区的游牧民开始不断袭击商道,甚至南下城镇进行劫掠。1433年,马里经济中心廷巴克图被图阿雷格人攻陷。原附属于马里的桑海人,在索尼·阿里的统率下,占领了帝国东部地区,并以加奥为中心控制了黄金贸易。

桑海帝国的崛起,同样是以对尼日尔河航道、撒哈拉商道的控制为前提的。1492年,索尼继任者阿斯基亚·穆罕默德更是向北占领了塔加扎盐矿,完成了对盐矿、金矿的同时掌控,帝国臻于极盛。1495年阿斯基亚又一次前往麦加朝圣,获得“苏丹哈里发”的称号,同时也进一步将撒哈拉以南非洲“遍地黄金”的印象定格在欧洲人的心目中。大航海时代以来欧洲人绘制的非洲地图上,长时间都给“黄金之王”留下一个重要位置。

东非和内陆文明的逻辑

东非也遵循了同样的“贸易-财富-权势”逻辑。非洲内陆的象牙、奴隶,尤其是赞比西河南部的金矿,向东非沿海输出,在海岸地区与来自印度的香料、波斯的织物、中国的瓷器进行交易。

商品在沿海的集散地,形成一系列斯瓦希里城邦,如蒙巴萨、基尔瓦、马林迪、索法拉等,发展为不同于帝国的另一种以城邦为主要形式的文明载体。来自阿拉伯半岛、波斯高原的穆斯林,迁徙至东非。其中一个或几个家族占据一个城镇,并向外控制周边的农村地区,形成了小型城邦。他们以贸易为主业,引入阿拉伯、波斯、印度乃至中国的文明元素,发展出了辉煌的斯瓦希里文明。

其中,支撑东非印度洋贸易的黄金,主要来自大津巴布韦。这一地区位于赞比西河与林波波河之间,以平坦高原、稀树草原为主,适宜农牧。广为分布的石英岩,则易于形成黄金矿脉;铜、铁资源也非常丰富。绍纳人在10世纪左右迁徙至此,通过控制黄金产区,实现对东非沿海城邦索法拉的黄金输出,从而积累了财富与权力。随后兴起的托尔瓦、罗兹韦、莫诺莫塔帕等国家,也是通过对黄金产区的控制强盛起来的。

当然不唯东非,这种以城邦为中心、贸易为纽带的文明形式,在西非也曾出现。几内亚湾沿海雨林的柯拉果、棕榈油,与来自北方沙漠的盐巴完成互换,贸易集散地就发展为卡齐纳、卡诺、扎利亚、戈比尔等豪萨诸城邦。

在非洲内陆,文明与贸易的关系同样十分密切。在今刚果南部的加丹加地区,不仅雨水充沛,土地、渔业资源富饶,而且有着丰富的铜矿,具备对外贸易的优势。当地渔民通过鱼换取森林深处的盐,铜则作为一般等价物,促成了较远距离的贸易。刚果雨林远非人们所想象的那样,是一片封闭难行的“绿色沙漠”,其内部的贸易也是十分频繁的。

刚果雨林远非人们所想象的那样,是一片封闭难行的“绿色沙漠”。

西班牙加泰罗尼亚地图集当中的西撒哈拉和曼萨·穆萨示意图

以此为基础,雨林南部与草原交界的地区,也即不同人群、不同类型商品产生交集的地区,出现了以卢巴王国与隆达帝国为代表的文明形态。卢巴王国连接了北方雨林与南方铜矿区,王国的商道还能一直延伸到东非海岸。紧靠卢巴中心地区的西部,则出现了与卢巴人有血缘联系的隆达帝国,它通过控制盐矿产地,筑牢了自身的贸易中心地位。

隆达帝国比卢巴王国控制了更多的土地和资源,并通过收取与回赠不同地区贡品的方式,维系一个庞大的贸易网络。其君主还在姆韦鲁湖以东建立了一些“殖民地”,不仅通过总督“卡曾贝”获取当地的奴隶和食盐,而且由此建立了通向东非沿海的贸易中转站。隆达帝国通过输出奴隶、象牙等商品,换取东非沿海的奢侈品乃至火器。

是否因果倒置?

“贸易积累财富,财富转变为权势”的叙述逻辑,提供了理解非洲古代文明的一种思路。但我们也相信,历史永远不可能如实记录过去,之所以非洲古代文明呈现出这样的图景,是由现有材料决定的。

本土非洲人没有文字,非洲的文字史料往往是由外来的旅行者、商人、传教士、探险家留下的。他们关注的更多是与己有关的事物或纯粹出于“猎奇”。正如日本学者川田顺造指出的,持续千年的跨撒哈拉黄金贸易,与西非绝大多数民众的生活是没有关系的,而关系民众生计的柴米油盐则不会被记录到文字史料中,甚至也不会被口头传说记载。于是,历史便被“扭曲”为以黄金为中心的贸易史。

而在理解非洲古代文明时,对外部影响的过度强调,也会带来认识上的偏见。当大航海时代来临,欧洲人在南部非洲看到壮观的津巴布韦石头城时,他们会怀疑,这是否是腓尼基人在环非航行中留下的古文明遗存?当英国人进入西非的貝宁城看到华丽铜雕时,他们会惊诧于这些雕刻出于当地人之手,但最后还是更愿意相信,这是较早时期受葡萄牙人影响的产物。

英国人类学研究的鼻祖级大师塞利格曼也相信,非洲的古代文明是以含米特人(以古埃及人、柏柏尔人为代表)为主导创造的。这种迷思影响了不少非洲人。1994年卢旺达大屠杀发生时,胡图人就将所谓含米特人的图西人的尸体全部抛在卡盖拉河中,令其顺流而下,让他们“滚回”含米特人的老家。

事实上,外部商人要来非洲换取他们想要的东西,首先就需要有人能提供这些商品,并存在一定的政治机构对贸易行为加以规范、保护。贸易天然会偏向秩序稳定、供给充足的地方;一旦秩序瓦解,贸易路线就会转移。这是否意味着,以贸易为因、文明为果的叙述是因果倒置?

贸易先导的历史叙述,背后的逻辑仍是对非洲历史的外部主导性认识论,这同样忽视了非洲人的主观能动性与创造性。如果从非洲人的视角出发,非洲文明史的主题与线索,可能就会发生180度的翻转。