他关注人类的命运

——从袁运生《密议》谈起

2020-03-23尤永

尤永

一个人,他的生命历程,就是他的艺术历程。他的艺术历程,不仅影响和激励了两三代人,而且不可分割地成为一个巨大转变的时代的一部分。这样的人,在每个时代都凤毛麟角,寥若晨星,《密议》的作者袁运生先生,就是其中之一。他一生独持己见,特立独行,不过,他给大多数人留下的印象是:看似熟悉实则陌生。

看似熟悉,指的是他1979年在首都机场所作壁画《泼水节——生命的赞歌》,于改革开放初期,成为检验思想解放的试金石,由总设计师邓小平拍板留下。此画在后来的命运,更是远远超出艺术界,一度成为爱国投资者如霍英东检验改革开放政策的风向标,其影响之大,堪称新时期开端最为重要的公共艺术作品。

图1 1979年袁运生在首都机场壁画前

图2 泼水节——生命的赞歌 首都机场现场图

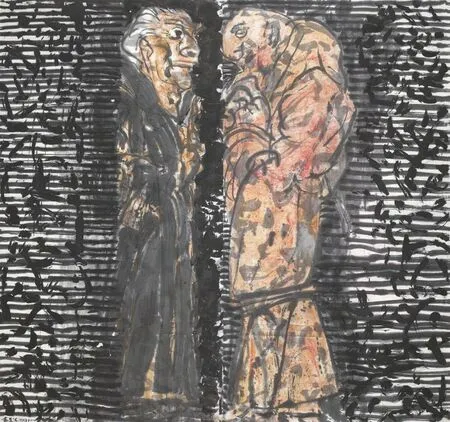

图3 密议 纸本彩墨 综合材料 180×192cm 1991年

实则陌生,是指公众对他机场壁画之后艺术生涯和艺术成就的陌生。自他1982年赴美,就远离公众视野。1996年回国后,又一头扎进中华文明的田野深处,远离媒体与市场,以至很多人,只知其名,不知其事,早期杰作,遂成遗珠。

他的艺术探索历程,可以很明显地分为四个时期。

1.“文革”前的美院时代,直承董希文衣钵。悲鸿先生联语“独持己见,一意孤行”八字,也成为他在困苦与诱惑中直道而行的内在激励。

2.从1978年的云南少数民族白描,到1979年的机场壁画《泼水节——生命的赞歌》,裸体成为自由的象征,一举成名天下知。

3.八九十年代的旅美时期,他不仅找到了属于自己的时间,也找到了属于自己的道路,确立了今天主要作品的典型风格。包括《密议》在内,他的大部分水墨及综合材料作品,均出自这一时期。

4.1996年至今,致力于以本土文化特别是中国早期文明,重构高等美术教育。

他曾经短暂地得大名,又长久地存在于文化的错位和时差之中。他无意中创造了一个举世瞩目的文化现象,却一生没有追逐过任何潮流。或许可以用最简洁的一句话来概括他最主要的也是最核心的艺术追求——在艺术创作上,用一辈子,探索人性和人生之谜;在艺术教育上,用一辈子,致力于中华文明的魂兮归来。这个简短的概括,源来有自。前者,出自张仃先生1993年写他的一篇文章 《他关注人类的命运》;后者,是袁运生1982年发表在《美术》杂志一篇文章的标题。《密议》正好涉及到这两个问题——关于袁运生艺术的终极问题。

袁运生《密议》创作于1991年的纽约,画的尺幅很大,长和宽均超出人体尺度,借鉴了双联画形制,由两张六尺整纸拼接而成。 画面主体是两个穿袍子的人,左边老者,黑袍瞪目,右边智叟,赭袍低首,二人相对而立,均分画面。袍子是一个特殊的视觉意象,首先,就像《泼水节——生命的赞歌》壁画中,用几个赤裸的身体,剥去政治属性,让生命回到了自身,此处的袍子亦将人物打回至人之本初状态;其二,在西方美术中,圣哲出场,必着赭色古希腊长袍,著名者如拉斐尔《雅典学院》中的柏拉图与亚里士多德,以及米开朗基罗创造的一系列形象;这种长袍式的着装已成为象征图式,并具有了形而上的意味。

画面背景,是密布的横线,画得恣意而自由。横线上的符号,好像翻飞跳跃的人体,又类似五线谱上的音符,滔滔不绝的语词,或是甲骨金文,鸟兽虫迹之类。袁先生说这些符号:“类似传统水墨画中的苔点,按照构图的均衡与变化,一气呵成,去情节化,聚焦在纯粹的人性表达上。”袁先生在采访中还说道:“人的属性是抽象的,画面形象是具体的,画中之意是普遍性的。我关心的是人性,是人的状态,密议是全世界各种文明都会发生的一种关系和状态。”

袁运生创作《密议》,时在1991年,国内刚刚结束一场由李小山一篇文章带来的中国画是否已经穷途末路的大争论。在这个背景下,从八十年代末到九十年代初,先是新文人画成为热点,接着是实验水墨运动方兴未艾。国内风起云涌的美术潮流,袁运生从头至尾,都是旁观者、局外人。在很多学者的评论中,此时的袁运生,处于一种文化和人生的错位状态,没有说出口的潜台词是机会的错位。我更愿意用一种新的视角去看待这个问题,这个新的视角也有助于我们理解《密议》这件作品。当众人都投入到一场变革、一场潮流、一次运动中时,大家的目光自然都集中在英雄和弄潮儿的身上,然而历史学家向来另有一项任务,就是寻找置身事外者,即某一阶段历史潜流中的独行客。为什么孤往之士、隐逸之民、前朝遗民特为史家所重,可与英雄弄潮儿并载史册?因为这些人不仅是气节所聚,其人其事也构成了主流叙事的平行线索,没有他们,历史就不完整。袁运生在美国十四年,没有被动成为现实身份上的移民,而是主动成了文化身份上的遗民。相对于国内风起云涌的美术潮流,他在八九十年代的艺术历程,恰似以一种孤往的平行视角构成了难得的一条平行线索。

回到《密议》这张画,可以清晰地看出,此画与同一时期国内新文人画、实验水墨、新水墨等各路好汉在理念、路径和图式上的不同之处。新文人画的各大名家,不管如何求新求异,都是从现实世界或者绘画史中提炼形象,套用画论术语,其过程无外乎从眼中之竹提炼出胸中之竹,再从胸中之竹表达为手中之竹。而袁运生先生依照一套个人的新准则行事,我师我法,以其洞见,激活了水墨表现的的另一面,突破了传统媒材的固有表达范式。他是从理念的人直接到图式的人,而不是像我们所熟悉的那样,把现实人物转化为艺术人物,他在采访中说的“贴着人性画画,画意与哲思交融”,即是此意。水墨的现代性,自有条条大路通罗马,跳出国内八九十年代水墨叙事的固定视角,才会理解袁运生先生何以如此坚定“寸步不让地走自己的道路”。

均分的构图使得画中两个人物首先呈现出一种对峙的关系,有势均力敌的对峙才会产生平等的对话,而《密议》,则是对话关系中一种特殊而隐秘的状态。在西方十四年,袁运生在面对西方艺术杰作时,总是会联想到势均力敌的中国作品,看到达芬奇就想到范宽,看到塞尚就想到王原祁,看到亨利·摩尔就想到霍去病墓雕刻,他在中国经济贫弱的年代来到西方,他说他从未为自己的文化感到羞怯,他既不是去取经,更不是洋插队,他自身就是势均力敌的对话双方之一方。

袁运生用不同的作品探讨了各种类型的对话,《密议》是既隐秘又独特的一种对话关系,仅从词义我们就会联想到许多箴言忠告:“事以密成,语以泄败。”这个成语出自两千多年前的《韩非子》,做事保密才能成功,嘴巴不紧就会失败,历来被奉为成事宝典;近代曾国藩进一步发展出“利不可寡,谋不可众”八字——和少数人谋事,和多数人分钱,实为在朝在野、经商开厂、创业守成的不二宝典。有两条类似含义的阿拉伯谚语,因为得到叔本华的引用,而变得广为人知,一条是:“任何你的敌人不可以知道的东西,都不要告诉你的朋友。”另一条是:“如果对我的秘密保持沉默,那么,这个秘密就是我看管的囚徒;如果失口说出了这个秘密,那我就变成了它的囚徒。”我们通常认为,密议是彼此双方共同针对第三者的,但无数事实又告诉我们,一旦互相掌握了对方的秘密,就取得了暂时的恐怖平衡,真正要对付和难对付的,最终还是密议的对象。袁运生画中的两位哲人,黑袍的瞪眼直视,想刨根问底,赭袍的颔首相应,笑而不答,背景黑线如封条,你可以看作是语言的缄默,这又应了叔本华常引用的一句谚语:“沉默之树,结出安宁之果。”