丁玲走后的日子

——关于陈明的片段回忆(上)

2020-03-23李向东

李向东

中国轻工业出版社

一

第一次见陈明,是1981年夏天,他和丁玲回北大荒“探亲”。

那时我在佳木斯广播电台当记者,7月的一天晚上,下班回来,王增如告诉我:“丁玲要来了,跟她老伴陈明一道,去他们待过的汤原农场、宝泉岭农场看望老职工,总局要郑加真部长和我陪同,除了丁玲,还有一位美籍华人学者梅仪慈也是女同志,我来照顾她们方便。”

我立即来了兴趣:“能不能把我也加进你们一行,作为采访的记者?”

“今天开会说了,丁玲提出不见记者,不接受采访,他们就是回来探亲,不是公务活动。”

我还是不死心:“既然你和老郑全程陪同,能不能悄悄把我塞进去?”

“我试试吧。”增如知道这个机会难得,也希望我能跟他们一道走。

我对丁玲产生兴趣,源自刊登在1980年《文汇增刊》第2期上的《我所认识的瞿秋白同志——回忆与随想》,那是我读到的第一篇丁玲作品。《文汇增刊》1980年春天创刊,后来改名《文汇月刊》,《我所认识的瞿秋白同志——回忆与随想》排在首篇,我以为又是一篇革命回忆录,想浏览两眼就翻过去,但“王剑虹”“慕尔鸣路”这些小标题和委婉曲折的故事、饱含感情又流畅朴实的文字吸引了我,一口气读完,感动、怀念、惋惜、遗憾,多种情感交织在一起,却又有点云遮雾罩,就像文中一个小标题“谜似的一束信”,这篇文章也是一个谜。这是我在见到丁玲之前,读到她最出色的怀人之作。

丁玲一行1981年7月17日抵达佳木斯,18日参观、座谈,19日一早,我和增如赶到松花江边的港务局码头,那里停泊着一艘“东方红”七号小客轮,送我们去普阳农场。普阳农场地处萝北县境蒲鸭河畔,是汤原农场的职工1970年开发建设的,丁玲熟识的人绝大多数都在那里。我是“混”进来的,不敢声张,上了船,悄悄躲在一个不招眼的角落,此后一连几天,不管什么场合,我都尽量选择一个不在丁玲、陈明视线之内的位置,很怕引起他们的注意和反感。

一行人中,有美籍华人学者梅仪慈,有河北老作家谷峪,有人民文学出版社编辑杨桂欣、《当代》杂志冯夏熊,有青年作者罗来勇和韩冰,还有中央新闻纪录电影制片厂的摄影师姜英杰和录音师杜守印,他们来为陈光忠编导的纪录片《美的呼唤》拍摄素材。

梅仪慈是丁玲的客人,美国密歇根大学教授,梅光迪的长女,那年52岁,穿一件雪白衬衫,下摆扎在深色裤子里,这样的女士装束在当时极为少见。谷峪53岁,皮肤黝黑,质朴寡言,饱经风霜的脸上刻着深深的皱纹,带着憨厚的微笑,从外表到气质完全是个老农民,后来听到张凤珠说,谷峪解放初期是中央文学研究所的学员,丁玲特别喜欢他,“谷峪幽默、俏皮,那时写农村题材的青年作家,有名气的就是他和李,但他的名气比李大”,听后我着实大吃一惊。再后来我又读到孙肖平写的《中国作家的摇篮——鲁迅文学院五十周年随想》,说谷峪、玛拉沁夫和羽扬三人是丁玲亲自辅导的学生,谷峪身高一米八,“端着能盛两斤开水的白色大瓷缸,迈着四方步去听课,黑皮鞋在坚硬的水泥地上发出咔咔声”[1]。谷峪1956年来北大荒采访国营农场,写了《一个森林警察的笔记》和《萝北半月》,发表在《人民文学》上,1957年被打成“右派”,全家下放农村劳动,吃尽苦头。丁玲1978年冬天在山西嶂头村听刘真讲了谷峪的遭遇,一直记挂在心,这次特意约他来,想让他看看二十多年后的萝北。冯夏熊和罗来勇刚刚沿着黑龙江采访了基建工程兵,后来一起写了报告文学《国土·民族·士兵》。韩冰回到上海不久去给市委副书记兼宣传部长陈沂做秘书。杨桂欣是搞文艺理论的,不苟言笑,有天夜里我上厕所,看到他和冯夏熊在农场招待所昏暗的灯光下一边抽烟一边认真谈事情。

船是下午到普阳,岸上聚了不少人,没等船停稳,他们就喊起来:“老丁,老陈,你们回来了!”丁玲和陈明也向岸上挥手,一下船就被人群围住了。丁玲、陈明一个一个地认,一个一个地大笑大叫,那欢乐的场面和那股兴奋劲儿让梅仪慈十分意外,她从未见过一个著名作家与普通劳动者有如此密切的感情,更增加了研究丁玲的兴趣。

丁玲和陈明都是布衣布裤,脚下穿了胶底的农田鞋。见到熟人总是陈明先开口,常以亲昵的玩笑打招呼,一下就缩短了彼此的距离,他记性好,说话得体,即便开玩笑也很注意分寸。陈明还带着一个小药盒,掌控着丁玲服药的品种和时间。他细心、活跃,有一种亲和力,这是我对陈明最初的印象。那年他64岁,没有一根白头发。

增如全身心关照丁玲、陈明,细心周到是她一向的作风。她每天按照老两口的意愿安排日程,找他们要见的人,联系汽车,去他们要看的地方——麦田、养鸡场和老职工家,跟下一站打好招呼,还要照顾丁玲的身体。我和增如不能暴露真实关系,有事互相传递纸条。有一天丁玲、陈明起得早,径直跑去看望原汤原农场畜牧队的黄绍泉兽医和詹启富等熟人,增如起来后找不见他们,火急火燎,还发了点小脾气,老两口看到她发急的样子笑起来。第二年的4月22日,丁玲在写给农场总局王桂林副书记的信里对王增如的评价是:“她热情沉着,细致周到,朴素大方,可亲可信。我希望有她这样一个经过多年下层锻炼的、吃过苦的、思想作风比较扎实的同志来帮助我,担任我的秘书。”

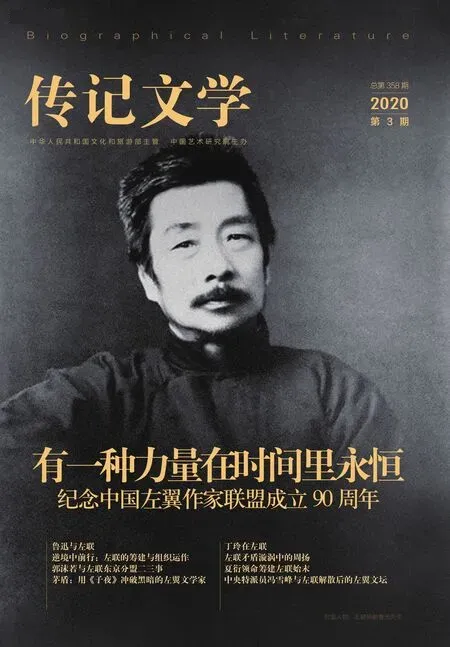

1981年7月27日在佳木斯宾馆。左起姜英杰、梅仪慈、谷峪、丁玲、郑加真、王增如、杨桂欣、陈明

到普阳农场的第二天晚上,在农场俱乐部的会议室里,召开丁玲、陈明与汤原农场老职工见面会。陈明说:“现在开始上课。”丁玲接了一句:“不是上课,还是讲故事。”满场都会心地大笑起来。原来丁玲当年在汤原农场畜牧队当扫盲教员时,一些人不爱学习,她就想了个办法,先讲故事,再识字,每次只讲一段,讲到精彩处就打住,且听下次分解,就把大家都吸引来了。那晚,丁玲和陈明都很激动,丁玲说:“我在这块土地上生活过十二年,这里的人民哺育了我,在我最困难的时候给我添了煤,加了火,使我更坚强,有力量,我从内心里感谢你们,我的心永远同你们在一起。”丁玲去世后有一次我们去看陈明,增如说:“丁玲这一辈子没过上几天好日子,只有30年代刚成名、50年代刚解放、80年代复出后。”陈明说:“那是从物质上讲,如果从精神上心情上说,最好的时期是在北大荒那一段,我们跟周围的人感情最真诚,没有勾心斗角、尔虞我诈,不用提防谁、戒备谁。”

7月22日到宝泉岭,新华书店售卖丁玲的新作,还挂起横幅做宣传,有人民文学出版社的《丁玲短篇小说选》上下两册和《母亲》,有四川人民出版社的《到前线去》和《丁玲近作》,我和增如每种都买了。我要提前返回佳木斯,走前想跟老两口拍张合影,还想请他们在书上签名,我从没跟他们说过话,心怀忐忑,跟着增如走进老两口的房间。

他们刚睡完午觉,听增如说明来意,尤其听说我们是两口子,立即露出惊喜的表情。陈明说,怪不得我还在想,这个记者是怎么进到我们这里来的,他怎么这么大的面子,是谁的面子,原来是你的面子呀!丁玲呵呵笑着说,你这个小王,还跟我们保密,你这个密保得很好。他们不仅满足了我们的全部要求,而且不让我提前离队,要我一同去汤原农场,迟一天回佳木斯。

7月26日晚上,一行人回到佳木斯,住在宾馆。27日休息一天,冯夏熊等几个年轻人要来我家看看,丁玲、陈明听说了,也要一道来。我和增如诚惶诚恐,想买点水果招待贵客,街上只有大连产的桃子,个头小,颜色也不好看,西瓜倒有的是,抱回一个大个的。老两口爬楼梯上了三楼,进了我们家,坐在仅有的两个木制简易沙发上,四下打量了一下说,你们这个小家布置得很好嘛!把西瓜切开,桃子洗净,大家边吃边聊。陈明问了增如家里和我家里的基本情况,问了我们俩的收入和生活状况。丁玲问增如:“你是北京知青,不想回北京吗?”增如说:“我们这里的生活比北京好,上班近,总局经常分副食,大米豆油猪肉鸡蛋,猪蹄五分钱一斤,到了秋天买整筐的苹果橘子,猪肉放在阳台上冻起来,是天然的冰箱。向东在这里有许多同学和朋友,我们单位的领导同志对我也很好,去年普调工资给我涨了两级,我一点都不想回北京。”老两口都笑了,他们喜欢增如坦诚爽快的性格。

第二天,他们一行去友谊农场,我没有随行。

二

1982年5月9日,增如生完孩子还不满40 天,就去丁玲家里上班了,为的是能抓住这个暂时留在北京的机会。6月,我去北京探亲,那时增如母亲的直肠癌已经有了明显症状,但因为没有公费医疗,不肯上医院,自己找点药对付一下。她十分疼爱外孙都都,但已经没有能力照管,要我来照看儿子一段时间。

我刚到北京,丁玲和陈明就去了沈阳,继而转赴大连棒棰岛疗养写作,他们不在家,增如少了许多杂事,工作稍微轻松些,时间也稍微自由些。其间,陈明8月3日飞回北京处理一些紧急事务,8月5日飞返大连,在家里呆了不足两天,还把我约去木樨地见了一次,他关切地询问我研究生考试情况,关心我一个人在佳木斯的生活,安慰我不要着急,调转问题慢慢总会解决。当时我和增如心情很不好,因为两地分居,收入低,增如家里住房紧张,孩子小,无人带管。在这个时候,陈明亲切的关心与问候,既是温暖,也让我们对未来增添了一些希望。细心、周到,有人情味,这是陈明一向的作风。

1981年7月,丁玲、陈明与王增如、李向东在黑龙江省宝泉岭农场招待所

1983年底,增如和我先后调来北京,我的工作单位是农牧渔业部农垦局。从新闻单位到了国家机关,我很不适应,在佳木斯广播电台,人际关系亲近随便,谈笑风生,没有拘束,这里却是正襟危坐,公事公办,等级分明。不久丁玲筹办《中国》,缺少人手,冯夏熊在那里管事,愿意要我去,丁玲还给农垦局局长写了信,但增如不主张我去,不愿意我们俩都落在作家协会。

1984年10月,一个阴冷的星期天,我们去木樨地看望丁玲、陈明,家里只有老两口,坐在客厅里看北京马拉松的电视实况转播。打过招呼,寒暄了几句,我们也坐下。增如说:“向东不想来《中国》了,农垦局不放他走,调转很困难。”老两口都没说话,过了一会儿,丁玲说:“现在的小孩子可聪明了,眼睛看得可明白了,我跟周欣说,这个家里,谁都能管你,谁都能管我,咱们俩是一头儿的。他说,你就是个挂名的作家协会副主席,什么权也没有,我不跟你一伙。”说完,她哈哈笑起来。周欣是丁玲的外孙,只有8岁。从她家里出来,我跟增如说:“我还是来《中国》吧,老太太不高兴了。”

1984年5月,梅仪慈携儿女来京,丁玲、陈明邀游潭柘寺、戒台寺,我和增如作为1981年北大荒之行的旧友,与李纳、冯夏熊、杨桂欣等陪游。1985年10月丁玲生日,我和增如买了一盆朱顶红,去协和医院病房给老太太祝寿,记忆中,我与丁玲的交往就是这么几次。

三

1986年3月15日,在丁玲遗体告别仪式上,陈明送的花圈摆放在遗体前方正中间,白色缎带上写着:“你慢慢地走,从容地走……”当晚他在日记中写道:“送走了我的爱爱,再也见不到她,永远地见不到她了!相会于地下,也只是自己骗自己的幻想。爱爱,应该是我送你走,陪你走,所以,我要你慢慢地走,边走边等我,我把事情办完就去赶你。假如这回是我先走了,把你一个人留在这个世界上,那可真是更惨了,更使我痛裂心胸了。幸好是你先走,我送你。免去了这种灾难。你安心,我也可以聊以自慰。”

陈明3月27日日记:“下午二时去八宝山安放骨灰。去看了冯雪峰的骨灰。找到了周文的骨灰。牛汉告诉我:今天绀弩去世了!又走了一位!”3月28日日记:“上午送郑育之回上海。回程小付送我到小王家看她的病。她也显得疲惫不堪的样子。只能劝她,好好看病,治病。”郑育之是周文的妻子,小付是作家协会的司机付力智,小王就是增如,她1985年12月做了手术,没有休息好就赶上丁玲病危、逝世,忙碌劳累,丁玲丧事完后就累倒了。

6月末,《中国》在青岛的济南军区第二疗养院举办组稿会,邀请了北岛、庞天舒、所国心等一批青年作者,牛汉把陈明也请去了,想要他调整一下心情,但是陈明高兴不起来,7月1日日记:“黄昏时节不好过,晚餐后独自去海边,坐在小石头上,近处遍地碎石,远处是泥滩,再远便是雪白的细浪,层层冲向沙滩。西下的太阳把我的坐影照射在沙滩上,细细的一个长条。没有帆桅,没有飞鸥。我什么也不想,尽情地吸着海边的湿润的空气,但不能不想到82年在大连海滩上捡石子,80年在鼓浪屿上听海涛。啊,那幸福的日子再也不会有了。我的爱爱,你现在到了哪里,还在路上吗?我让你慢慢地走,从容地走,下面的话我忍住了,没有说。我想说的是,你要等等我。等着我把你未完的、该续写的篇章都整理完,续完,那时我坦然、无所牵挂、无愧地而且愉快地赶上你,我们依然携手并肩,互相搀扶着继续遨游在那个世界上。”

把丁玲“未完的、该续写的篇章都整理完,续完”,这是陈明最着急的事情,主要是南京回忆录《魍魉世界》和北大荒回忆录《风雪人间》。

1986年3月,陈明在寓所丁玲遗像前

丁玲《魍魉世界》的手稿把整个事情的经过都写完了,但是没有收尾。陈明1986年4月9日日记:“今天抛开一切杂事,打扫心情,坐下来校阅南京回忆录前94页。”4月10日日记:“继续校阅南京回忆录,和顾顺章打交道和上莫干山的两节校阅得较细。这正是某些家伙们要攻击的把柄。”4月12日日记:“南京回忆录校阅完了,约有六万字。只写到在上海,冯雪峰要她争取公开出南京到上海或外地工作。此后尚有两章,即回南京争取公开不成和二次回上海,中央同意去陕北。”4月14日日记:“准备续记南京回忆的最后一二节。这对我仍是难题。应参考郑育之的文章。根据丁的几次‘交代’。”5月25日日记:“我把南京回忆录告一段落,准备带到湖南征求意见。”5月26日日记:“上午,阅资料,为南京回忆录的附录编好目录。”5月28日日记:“一早去楼适夷处,送去南京回忆录正文及中组部文件一份,请他阅提意见。”5月29日日记:“上午,黄薇送来回忆录稿,和适夷同志的意见。适夷是一口气读下来的。”[2]6月3日晚,陈明乘火车去长沙出席丁玲文学创作60周年研讨会,6月5日日记:“把回忆录给朱正过目,征求意见。”6月19日日记:“一早,李锐来电话,谈回忆录的意见。他认为:1.冯达是一个关键人物,要说清楚,要能封住所有反对者的口舌。2.把她历次谈冯达的资料作为附录收集。3.西安时收到过冯的信,并把信交给了林老等事。”陈明6月28日到青岛,6月30日日记:“审定南京回忆录前十节。”7月1日日记:“阅校到22节。”7月2日日记:“校阅完30 节。加上摘自文集的《在西安》和《到保安》共32 节,约68000 字。现在等着明天请人来誊抄。”7月3日日记:“把附录整理完了。缺三篇,当电告北京找。附录共约三万字,连正文,共有十万字,可以出一个小册子了。明天起,该写序文了。”7月4日日记:“上午动笔写回忆录的前言,得一段。拟分三段。下午独去中山路,购得大虾三袋,花60 元,拟分赠适夷、何林、家炎三位尊敬的老人。”陈明在青岛完成了整理《魍魉世界》的工作,7月10日回到北京。

10月17日,陈明为湖南人民出版社《魍魉世界》单行本写的题记中说:“她从一九八三年六月三十日开笔,到一九八四年八月二十三日结束,写到她离开南京,近七万字。这以后,为了筹办大型文学刊物《中国》,她无暇执笔,没能再写下去。本书的最后两节,是我从她的其它有关回忆文章中节录编入的。第三十一节《在西安》是《回忆潘汉年同志》一文中的第三节和《她更是一个文学家——怀念史沫特莱同志》中的第二节。第三十二节《到陕北》是全文录自香港一九四零年六月六日《大公报》载《我怎样来陕北的》。这两节和她完稿的部分正相衔接,使全书内容更臻完整。我想这是合乎作者的心愿的,也会得到读者的许可的。”“正文之外,我辑录了一些资料,附在书后。第一部分是丁玲被绑架后,新闻界冲破国民党的严密控制和封锁,透露此案的报道和左翼进步人士进行抗议、营救的消息。第二部分主要是鲁迅先生在丁案发生后,多次在通信和谈话中对于丁玲的评价。”“第三部分主要收录了徐恩曾著《我与共产党斗争的回忆》一书中涉及到绑架、囚禁丁玲一事。”“第四部分是三位日本学者对所谓‘丁玲转向’的考证和研究”。“最后一部分是一九三六年少青写的《最近的丁玲女士》和一九八二年底吕清同志给丁玲的信,回忆当年丁玲从西安到保安的行程路线。”附录共35条,都是陈明辑录的,他在题记的末尾写道:“我也以此书的问世告慰于遨游在世界彼岸的那个善良、正直、热情、温柔和倔强的灵魂。丁玲,丁玲呵!祝愿你在地下得到安宁。”

《中国》1986年第11、12期合刊登载了《魍魉世界——南京囚居回忆》,陈明写了前记,1987年7月湖南人民出版社出版了单行本。

此后陈明转向整理《风雪人间》。

丁玲留下来的《风雪人间》,不是一部完整的回忆录,陈明2002年8月31日同我和增如谈话时说:“《风雪人间》不是考虑好了,从头到尾有了完整的构思以后才动笔的,都是断断续续写的,初到密山,远方来信,想到哪段写哪段,都是在北大荒的片段生活。”陈明1986年10月30日日记:“校改《风雪人间》,太可惜了,只写到初到时的拣蛋,当中跳过一大段,约七年的生活没有写,就写到文革中的遭劫了。”12月24日日记:“今天校改完《风雪人间》。晚上,把下列手稿整理好,送去复制:1、南京囚居三年(六册)。2、《严寒》四册。3、《风雪人间》(三大、二小册)。4、《杜晚香》一册。5、散文五篇:《鲁迅先生于我》《我所认识的瞿秋白》《曼哈顿夜景》《牛棚小品》《我见到的蒋勋》。”1987年5月2日日记:“午后,校阅《风雪人间》定稿,并把后记改为前言。把55—79年重要纪事完稿。王增如来帮忙誊抄。”

1987年元旦,陈明日记:“总结一下爱爱走后,我做了些什么呢?1,南京回忆录发表了(《中国》11期、12期连载),《史料》发稿了。写了题记或后记。2,家书裱好了,大部分。3,几部重要手稿复制了。4,丁玲研究会成立了,现在只是挂靠单位尚在与湖南洽商解决中。基金尚无着落。5,《我在爱情中生长》编集在漓江出版社出版(王增如)。6,《风雪人间》在整理中。7,新编年谱交湖南(王增如)。8,去到河北宋村、正定联大、阜平的抬头湾,去到山西长治嶂头大队。要做的事还很多,我的眼睛开始坏了。不能过于疲劳,防止充血。”

丁玲还有一些文稿、书信、讲话录音需要整理,这都是陈明自1942年与丁玲结婚那时起,多年积攒保存下来的。这一年,陈明70岁,他竭尽全力在完成丁玲未竟之业,但已经有些力不从心,很想有一个帮手,他想把增如继续留在木樨地。

1986年4月2日,他去中国作协找到机关党委书记王谷林,谈王增如的工作安排,当天日记:“他们拟让王增如上午到作协,下午来这里。在作协可以接近机关内的一些同志。名义在办公室,实际帮党委(古鉴兹)工作,而且主要是为丁整理信件、作品等等。”10月21日日记:“小王在此的工作量还很大,须要和作协说清楚。有许多要誊抄,要整理的东西。对于她的工作,从长远打算,应该有个安排。”

但是1987年2月14日日记:“王增如已由作协决定,去文学馆上班,文学馆分配她去茅盾故居,催她早日上班。她当于下周前去报到。”

四

最要紧的事情做完,余下的只能慢慢来,陈明的工作节奏放缓,生活进入正常轨道。

家里只有他和五妹陈舜芸,五妹(王增如称她五姑)小陈明9岁,热心干练,原是北海幼儿园会计,现已退休,她的老伴谢唯真,1923年加入中国共产党,后去莫斯科中国劳动大学学习,1937年到莫斯科外文书籍出版局工作,翻译和译校了《共产党宣言》《马克思恩格斯文选》《列宁文选》《斯大林全集》等大量经典著作,1956年回国,任中央马恩列斯著作编译局校审主任,“文革”中遭受迫害,1972年10月逝世。五姑没有子女,孤身一人,丁玲、陈明去北大荒后,一些在北京的杂事,诸如购买邮寄物品等,主要都是她和陈明七妹承担,丁玲、陈明1975年落户山西嶂头村后,1977年夏天迁居新屋,她特意赶去帮助搬家,住了10 天。丁玲去世前曾嘱托于她:“我死了以后,你跟陈明一块住,陈明太可怜了,我不行了,这就算我的遗言吧。”丁玲的遗言也是五姑的心愿,她把原有的一套位于光华路的房子让给侄儿住,自己搬进木樨地,还把老伴谢唯真的大幅遗照挂到她的房间里,担当起家庭主妇的角色,买菜做饭洗衣保洁,把一切侍弄得井井有条,今后这里就是她的家了,她要和哥哥一起安度晚年。

陈 明1986年4月6日日 记:“下 午三点以后,快四点了,到五妹那里去,今天她60岁生日。我往日都不知道。我只是家中有事时才想到她,找到她,她都是随叫随到,为我们服务,解决我们的困难,而且脾气好,细心。她照顾丁玲时,丁满意,我也放心。难怪丁的遗言,要五妹陪我住。甘露也在。晚十时与五妹一同回家。”五姑生日是阴历二月二十八日,1987年3月27日日记:“今天是五妹生日,应该为之庆祝。她待我很好,照顾很周到,她自己很能吃苦。但我总觉得不能全满意。为什么呢?我说不清,觉得不该。但常常感到不满,觉得她不容易了解我这个哥哥,我的工作。”

1987年5月24日中午铁塔打来电话,告知他母亲甘露上午逝世[3],陈明日记:“又走了一个老相识,她思想上有缺点,我和老丁常说她,念她。她是一个热心肠的人。”次日陈明又在日记中说:“午后,与孙克悠、五妹同去看谢筱。他因甘露走了而显得悲哀。我能理解。我至今还没有完全摆脱深沉的悲痛,梦中常常相会,醒后却留下空虚、凄凉。我只能在工作中才能得到解脱,但我讨厌这种解脱。我以为她还在身边,只是暂时远离了我,书信也难通。”6月8日日记:“下午到八宝山送别甘露。又一次经受失去亲友的哀痛,自己的眼泪还没有流干。她曾为我们照顾祖慧,婆婆作古,我们不在北京,托她照料办理后事。她在50年、79年两次主动为我找到东海的踪迹。”[4]7月14日日记:“今天收郑育之同志来信,到底是有着人生经历的老人,她了解我,了解文人。她信中说:‘我还很担心你的情绪和你的孤独的生活。我知道妹妹会照顾你的生活,关心你的生活,却难向她倾吐你的思绪,也难协助你完成丁玲同志遗著的编纂工作。’她想的很对,说的很对。两个妹妹对我都好,没有说的,她们都很辛苦,特别是五妹,她孤独生活了近二十年,现在照顾我太周到了。但是,我的工作,她无法顾问,无力插手,而我自己精力不好,脑力退化,事情多得丢三拉四,近来常觉胸闷,头总是晕沉,人很懒,不知做什么才好。我真着急呢!”7月22日日记:“复郑育之信,就她所说的,谈了自己的心事。”7月29日日记:“可惜我身边没有一个可以谈心的人。同时也觉得身边没有饱满朝气的人。我为什么感到这样寂寞、孤独呢?”

陈明与五妹(左一)、三妹(中)、弟弟、七妹(右一)合影

没有了丁玲,来人少了,电话少了,各种社交活动也少了,家里冷清下来,这让陈明心情宁静,也让他孤寂难捱。虽然他有很多朋友,大部分是他与丁玲共同的朋友,但是朋友再好也替代不了伴侣。

实际上,丁玲去世不久,就有许多女性来信,希望给陈明做伴侣,那时王增如还在木樨地上班,有时一天能收到五六封。“红娘”也陆续而至,其中有的是老战友、老朋友。也有主动登门,自我介绍的大胆女性。陈明态度十分明确,“我这辈子只爱丁玲一个人!”来信一律不看,对“红娘”也一口回绝。但是随着时间推移,他的想法慢慢有了变化。

陈明1988年3月12日日记:“克悠来电话,谈吴伟同志介绍张友鸾之女(60岁左右)给我相识。”吴伟,石西民夫人,也住木樨地22号楼。石西民曾任文化部副部长,1987年逝世。8 个月之后,陈明11月21日日记:“午后,与五妹、七妹夫妇谈了张钰的事。七妹夫妇表示理解,赞同,五妹也赞成,但提出她搬回光华路去。引起大家的不悦。我准备再说服她:我需要她,我不能让她走。但她考虑今后的关系不好处,容易引起矛盾。”12月29日日记:“中午王增如等人先后来,他们是约好来谈我的问题的……他们的意见:同情。但考虑后果(不是因为对方的原因),后患,首先是××,其次是本来同情我、尊重我的人,研究丁玲的人。结果是自己破坏了自己的形象……他们劝我:1,交朋友,不成婚;2,研究会出资,物色一秘书帮助工作(临时工)。这些意见,我将冷静思考。”12月30日日记:“连日来,工作、家务、学会[5]的事,像一团乱麻,寒在心里,且不知从何理起!88年又过去了,我能还有几个88年呢?三个?两个?真不可知。”接着回顾了这一年“我的工作”,其中有:“家务事,与张钰的关系,究竟应该怎样处理?”当日晚,记载:“到张家,与他们家人见面,我的表态:‘你们的妈妈很能吃苦,很坚强,很爱你们,抚养你们不容易。我知道,你们也都爱她,现在,在关心和疼她的人们中增加一个人。’”看来,那时陈明决心已定。

1989年元旦,陈明日记:“祖慧和我谈,愿我交知心朋友,但不办法律手续,避免纠纷。她和七妹、五妹均谈过。我十分感谢她。她正直、开阔,同情心很强。”1月8日日记:“午后去看张钰。九点回家,祖慧、王增如、七妹夫妇均在,仍在为我担心……这些人都是好心人。但我以为并不理解我,只想为我省灾,免祸,而没有想,怎样帮助我度过危险,跨越障碍,让我老年的生活更富有生气。我只希望工作上有帮手,生活上有体贴,感情上有安慰。谁能给我这些?我能向谁人乞求这些?”4月30日日记:“与张钰同去照相,作登记用。”5月11日日记:“从涿鹿回来,五妹的脸色一直和今天的天气一样,毫无晴意。我勉强笑对,遇到的仍是冷脸。”

“让我老年的生活更富有生气”,“工作上有帮手,生活上有体贴,感情上有安慰”,这些就是陈明想要找老伴的理由。五姑在丁玲刚去世时,并不反对哥哥找老伴,她曾翻阅来信,对沈阳的一个牙医很有好感,但陈明那时坚决不找,陈明有了选择时,五姑又不喜欢,她个性很强,大概不愿意再来一个当家的主妇,她找了祖慧、增如说服哥哥,陈明也来找增如,双方都想拉他们做同盟军,他们不赞同陈明再婚,理由是不希望已经够复杂的家庭关系里,再增加新的复杂因素,但陈明决心已定。

张钰出身名门,父亲张友鸾是著名的老报人,博学多才,22岁就担任《世界日报》总编辑,后又曾任南京《民生报》《新民报》总编辑,解放后到人民文学出版社,注释校订的《水浒》,是人民文学出版社出版的第一部古典文学名著。张钰生于1929年,解放后一直从事新闻工作,“文革”前在北京人民广播电台农村部当记者,一个人骑着自行车跑几十里路下乡采访,1989年从中国社科院新闻研究所退休,她端庄大气,文字功底扎实。

1989年6月,他们结婚了。婚前,五姑提出一个条件,要陈明为她解决两间住房。4月9日,陈明找来七妹、祖慧等商议,都没有解决的办法,“我只得提出:1,我不住在22号楼,让她住,我保留两间工作室。2,不管五妹住哪里,不能独住,必要有人陪住。”这个方案“只能算过渡,也不是长久之计”。这样,为了避开与五姑的矛盾,婚后一段时间,陈明住在张钰团结湖的房子里,那里离我们金台路的家不远,老两口曾在晚饭后散步过来串门,小学生李都都热情地为爷爷奶奶画了铅笔素描……

五

我退休之前,陈明家里去的很少,有数的几次都是随着增如,她在那里谈笑自如,十分随便,我却感觉拘谨。真正跟陈明熟悉,是2000年以后。

1999年10月15日的《南方周末》,刊登了一篇文章《丁玲:在北大荒的日子》,陈明认为文中有误,主要是两点,一个是说丁玲“放到北大荒,王震不要”,再一个是用了张僖提供的1959年夏天去汤原农场看丁玲的材料,说周扬和中国作协都关心丁玲的身体状况。陈明对此很不认可,他写了一个稿子,把我和增如找去,帮助修改,增如那时很忙,我就揽了下来,我觉得他的稿子太长,火气太大,建议平心静气地讲事实。我用一天时间把稿子改完,第二天上午去给陈明过目,他看得很慢,很仔细,又拿给张钰去看,我坐在客厅的沙发上翻报纸,心里很忐忑,终于,他拿着稿子从张钰的房间走过来说:“你修改的稿子,我们都满意,不是一般的满意,是很满意,文字简练多了,但是把事情讲得很清晰。”不久,这篇《我也说说丁玲在北大荒的日子》在《南方周末》刊登出来。

(待续)

注释:

[1]载《清明》2001年第五期。

[2]黄薇,楼适夷夫人。

[4]东海,陈明与前妻席平之子,由席平抚养 长大。

[5]延安文艺学会,当时陈明在其中担任领导 工作。