从“鹰击”18的“鹅头”说起

2020-03-20何鹏程

何鹏程

2019年的国庆阅兵中,我国首次展示了新型飞航式反舰导弹“鹰击”18(题图),除了解说词中炫目的性能外,给人印象最深刻的就是其头部的鹅头状凸起。那么,这种独特的外形与其优异的性能是否有关系呢?这就要从飞航(巡航)导弹的“亚超结合”技术谈起了。

“亚超结合”的发展

反舰导弹等飞航式导弹经历了从亚音速到超音速的发展过程,但究竟亚音速好还是超音速好,一直存在争论。由于超音速与亚音速飞行在燃油经济性、突防性等方面各自赋予了导弹不同的优势,因此如何将两者的优势结合起来,就成为人们长期探索的问题。“亚超结合”是其中较为成功的技术途径。

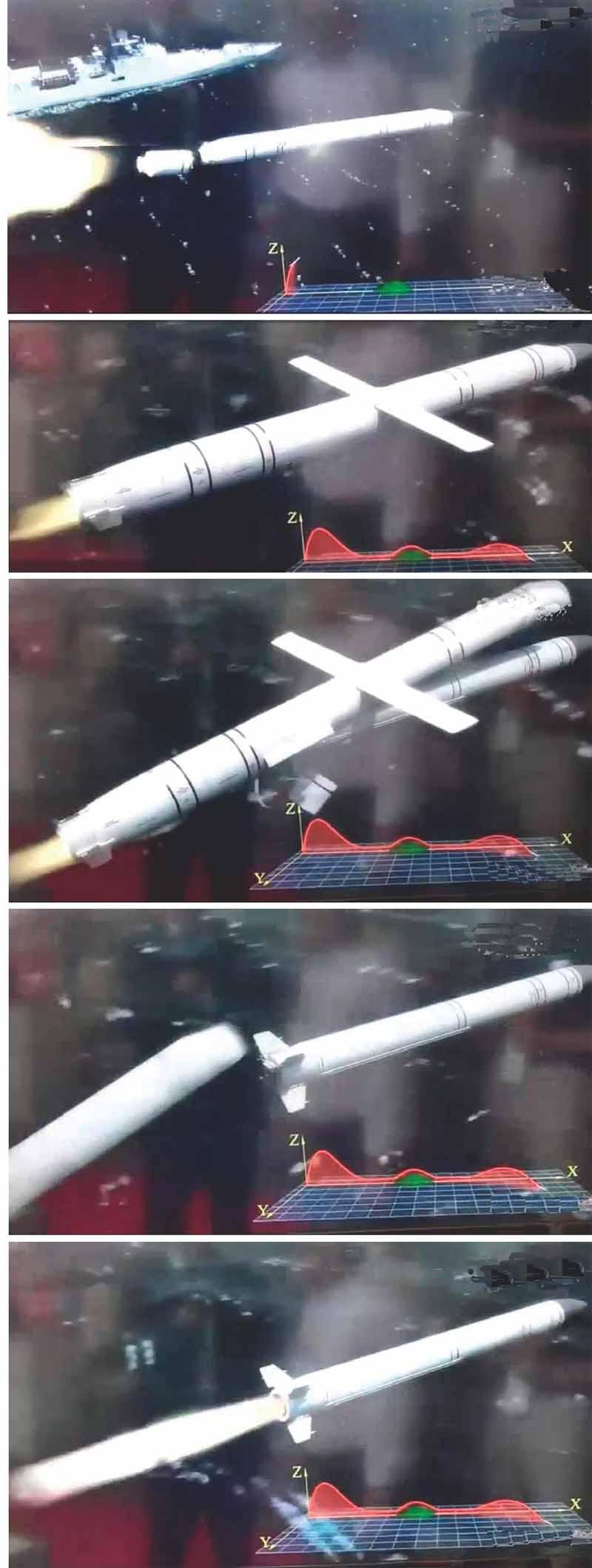

“亚超结合”,就是导弹在攻击飞行的整个弹道中,既有亚音速飞行阶段,也有超音速飞行阶段。通常导弹发射后,首先采用亚音速飞行模式,以小型涡喷发动机为动力进行高亚音速飞行,这样可以有效降低红外特征,节省燃料,而且巡航高度可以降到较低,从而使舰艇对导弹的探测变得更加困难,进而提高导弹生存性。当导弹进入爬升搜索捕捉段,并使用弹载雷达锁定目标后,位于弹体后段的涡喷发动机自行脱落,然后启动火箭发动机,推动含有导引头、战斗部与火箭发动机的前半段进入最后的超音速掠海攻击段,并在极短的时间内加速到高倍音速,完成对目标的末端突防,并增大碰撞动能。

目前,美俄等国对反舰导弹的发展都有不同的侧重方向。美国在技术上的实力毋庸置疑,但由于其全球化部署战略和在隐身技术上的优势,更重视对亚音速反舰导弹的研究。例如,其LRASM反舰导弹方案中最终放弃了LRASM-B高超音速导弹,选择了以JASSM对陆巡航导弹为基础的LRASM-A亚音速方案。不过美国也没有放弃超音速,甚至高超音速飞行技术的开发,2019年透露的三军通用高超音速弹头计划就包括了未来的高超音速反舰导弹。俄罗斯由于其主要作战对手是海上实力十分强大的美国和北约等国,为了能迅速、精准地打击对手,所以大力发展了超音速,甚至高超音速反舰导弹。世界上第一种服役的高超音速反舰导弹就是俄罗斯在2019年装备的“锆石”导弹。为了解决射程等问题,俄罗斯还另辟蹊径发展了“亚超结合”技术。

实际上,如果单从“亚超结合”的弹道来看,很多反舰导弹都具备这样的特征。因为大部分亚音速,特别是高亚音速飞行的导弹都可以通过俯冲最终达到超音速的撞击。例如,法国“飞鱼”MM38导弹在大部分航路都以0.9马赫飞行,而在300米末段以俯冲方式攻击目标时速度超过了音速。意大利“特塞奥”系列反艦导弹在发展到3型时也采用了末段跨音速方式攻击。但这些导弹由于动力和气动布局的局限,一是超音速飞行段非常短,二是飞行速度基本是跨音速,不超过1.4马赫。而真正的“亚超结合”技术是在导弹设计中就采用了超音速动力和总体布局设计,在整个飞行弹道中超音速的飞行距离较远,占比较大。其中,较为典型的是苏联/俄罗斯“俱乐部”系列中的3M54E型反舰导弹。该型导弹与我国的“鹰击”18整体布局相近,都有一个显眼的“鹅头”。那么,为什么这类导弹都采用了这个特别的“鹅头”设计呢?

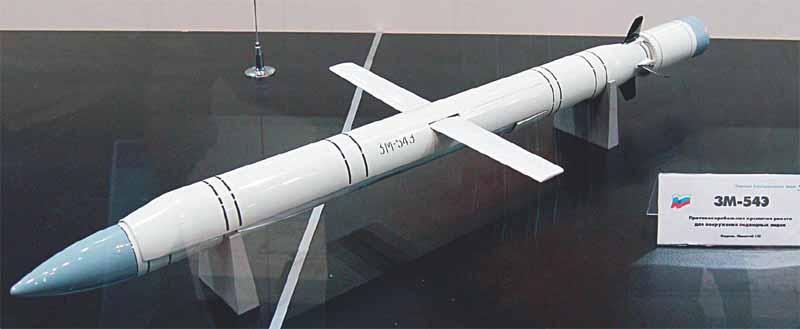

弹翼已展开的俄罗斯3H54E型反舰导弹模型,可以看出其大致布局

“亚超结合”导弹的典型构成与使用

为了实现亚超两种飞行状态,导弹的气动布局设计必须要满足较大速度差异的动力要求,这就使这类导弹的设计与通常的亚音速或超音速导弹有所不同,所谓的“鹅头”就是兼顾两种类型导弹设计而造成的结果。我们以俄罗斯“俱乐部”导弹为例来看看。

导弹总体构成“俱乐部”是世界上最早采用典型“亚超结合”设计的导弹,其研制源于上世纪80年代,最初被称为“埃尔法”,西方国家称之为“俱乐部”,编号SS-N-27。导弹长8.22米,弹径0.533米,含助推器在内发射质量为1 920千克,战斗部重200千克(一说140千克),最大射程220千米,采用ARGS-54主动雷达导引头。

导弹采用亚超结合的涡喷一固体火箭组合三级动力系统,包括固体燃料助推级、亚音速涡喷发动机巡航级和火箭发动机突防级,三级逐级分离实现不同的飞

美国LRASM反舰导弹命中目标前的瞬间

行状态。其中,助推级采用与弹径相同的圆柱体固体火箭助推器;第二级为运载器,即运载第三级完成亚音速巡航;第三级为超音速突防级,采用常规正常式“X”布局,弹翼和尾翼在发射离筒前折叠,从第二级内脱落后成为一个火箭动力的子导弹,实现超音速突防。

该导弹采用了飞机式气动布局,就是采用了两个大展弦比弹翼,在弹身两侧水平安装,这与远距离飞行的巡航导弹类似,而不像传统反舰导弹那样采用“X”形布置的四个弹翼。飞机式气动布局的优点是展弦比大,诱导阻力小,升力大,导弹的升阻比高。导弹的升阻比高,通常射程也就远。第二就是弹翼较少,导弹的结构质量相对也就小,这对于远程导弹是非常重要的。导弹的结构质量小意味着导弹的战斗部和载油量可以增加,从而可提高导弹的射程和威力。第三,导弹的弹翼在两侧平行布置,没有向上伸出弹体,因此有利于在弹体上部布置挂钩,结构比较紧凑,有利于作战飞机挂载。不过这种布局的弹翼翼展较大,相应的横向尺寸较大,不利于安装在发射箱内,需要在发射前收缩在弹内,这样就增加了导弹的复杂性,特别是收放装置占据了弹体内的宝贵空间。不过随着技术的发展,相关机构的体积和重量大为降低,为飞机式布局在反舰导弹上的运用铺平了道路。目前世界上包括美国正在发展的新一代远程反舰导弹LRASM等,几乎都采用了这种布局设计。

这个角度可更直观地看到“鹰击”18的“鹅头”

导弹设计特征目前,美国和俄罗斯等国的远程反舰导弹基本都采用了“亚超并举”和“亚超结合”两种发展模式。前面讲过,以前在“亚超结合”技术上,一些国家的型号采用了亚音速巡航、末段俯冲超音速攻击的弹道设计,但直到“俱乐部”的出现,才使“亚超结合”成为一种新的设计路线。这种设计路线从外观看最突出的就是“鹅头”,是为了将涡喷发动机与火箭发动机结合起来造成的。前面提到这类导弹第二级的有效载荷就是作为突防使用的第三级,也就是以火箭为动力的子导弹。但由于子导弹是第二级的有效载荷,质量和体积不可能设计过大,否则会影响到第二级的航程和机动性。加之采用的固体火箭发动机远比航空发动机结构紧凑,因此第三级的体积(直径)要小于采用涡喷发动机的第二级。同时,考虑到第二级为提高气动效率采用了大展弦比的飞机式气动布局设计,导弹正截面重心应该向下,因此第三级的径向轴并没有和第二级的重合,而是向正常飞行状态下的下侧偏移,与第二级下侧重合对齐,使得第二级与第三级结合部位出现明显的偏移。在外形使用整流设计后,这就出现了类似“鹅头”的凸起状。可见,正是由于“亚超结合”的结构设计造成了此类导弹拥有了与众不同的“鹅头”特征。

导弹的技术关键从“亚超结合”导弹的构成可以看出,其最大难点就是把两个完全不兼容的系统凑到一起。导弹在亚音速和超音速飞行时的控制规律、机动性能、动态品质等方面存在极大差异,思路虽然简单,但想将两种特性的技术融合到一起却并不容易,这中间需要克服和掌握诸多技术关键。

总体设计

“亚超结合”的总体设计实际就是让一种反舰导弹融入亚音速和超音速两种导弹的特征,这里面的系统整合、控制技术都是非常有难度的。由于亚音速巡航飞行和超音速突防两种飞行状态之间的速度和环境差别太大,因此对于亚音速巡航和超音速突防设计一种一体化的动力装置是问题的关键。此外,兼顾两种飞行状态的气动布局也十分重要。对于中远程飞航导弹,气动设计力求较高的升阻比。从“俱乐部”3M54E型反舰导弹设计看,其采用了小后掠角、大展弦比的平面弹翼气动布局,在高亚音速范围内具备较好的升阻比,明显大于目前战术导弹常用的立体弹翼布局。通常平面弹翼布局的升阻比可以达到6-8左右,而采用立体弹翼布局的升阻比一般在2-3左右。而且,航程与升阻比呈正比关系,在同样条件下,平面布局的航程明顯大于立体弹翼布局,所以远程导弹,如“战斧”巡航导弹多采用平面弹翼布局。但平面弹翼布局的缺点就是弹翼展弦比大,需要弹翼收放机构,另外导弹的转弯比较困难。而立体弹翼的优点就是弹翼展弦比较小,比较容易安装在普通导弹发射箱中,折叠起来也比较简单,另外就是在各个方向都能产生同样大小的升力,机动性能较好。为了克服这些问题,像“俱乐部”这样的“亚超结合”导弹通常采用操纵性较好的后缘舵,使其在亚音速巡航中具备较好的操控性。此外,为了提高平台的兼容性,“亚超结合”导弹还要严格控制导弹直径和长度,使其可以使用空中、水面和水下等多种平台发射。但总的来看,由于比普通反舰导弹多了一级发动机,所以“亚超结合”导弹的总体设计、内部结构要比单纯亚音速或者超音速反舰导弹复杂得多,尺寸尤其是长度也会相应增大。

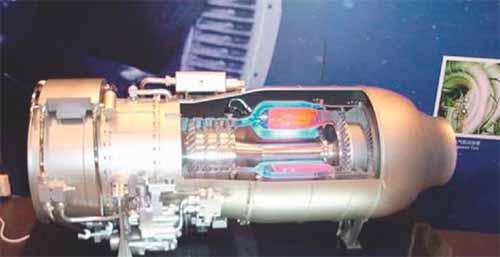

小型涡扇发动机的燃料消耗较少

多级动力

要将亚音速巡航的喷气发动机和超音速的火箭发动机两个独立系统整合在充其量只有8、9米长的导弹上,且互不影响,一个正常工作时另外一个保持待机,在巡航段结束的瞬间,火箭发动机启动发动高速低空突击,这个在结构上融为一体、在工作中相互衔接的设计难度较大。通常,其助推级采用固体火箭发动机,巡航级采用亚音速飞行耗油率较低的涡喷(涡扇)发动机,第三段的突防级可采用冲压发动机或固体火箭发动机两种方案。第三级如采用一体化设计的冲压发动机,但冲压发动机需要侧向进气道,考虑到第三级的气动和部位安排,将其安装在第二级内的设计难度较大。因此,可以采用双推力固体火箭发动机,完成由亚音速加速到超音速和超音速巡航。这种方案适于短距离超音速飞行,并且结构较轻。可以看出,不仅存在发动机整合的问题,还存在多次级间分离和发动机点火启动的问题,这使得系统可靠性难以把握。

制导与导航

“亚超结合”导弹需要在较长飞行距离上完成对导弹的可靠导航,还需要在接近目标区后对第三级突防段进行目标锁定和末端制导,因此其控制方案较为复杂。其控制系统必须具有多种工作状态,因为在处于亚音速和超音速飞行时受到的空气动力存在差异,因而在具体的控制规律、系统响应、传递函数和动态品质等方面都要有所区别,而且还要实现不同模式下的流畅切换。第二是要满足导弹在超音速和亚音速下的静稳定性,在干扰作用下控制弹体使其受到的影响尽可能的小。第三是控制系统的各个部件应当拥有极高的灵敏度。这主要是因为在处于超音速状态时要求有更快的反应、更灵敏的控制、更短的滞后时间、更高的控制精度,所以要求测量装置、传感器和执行机构都要有更高的响应能力。通常,此类导弹制导系统采用以惯性制导与卫星制导的组合导航方案。为了实现远距离超视距的精确制导,还需要配置中继接收机,通过数据链完成中继制导,为导弹指示目标。“俱乐部”3M54E导弹在距目标30-40千米时,爬升至一个较高的高度并启动其ARGS-54主动雷达导引头。该雷达长度为70厘米,直径42厘米,重量40千克(不包括天线罩),最大作用距离为60千米,可在一定的降雨环境和5-6级海况下使用。导引头在探测和锁定目标后,引导导弹攻击。

对抗与隐身

由于“亚超结合”导弹在末段飞行速度很快,末段制导系统的反应时间就非常短,这对制导系统的抗电子对抗能力提出了新的挑战。由于飞行时间短,制导系统处理各种干扰的时间就被压缩,飞行马赫数2的超音速导弹与飞行马赫数0.8的亚音速导弹相比,前者的干扰和制导数据的可用处理时间比后者要少60%。如果這两种导弹对付干扰技术的能力相当,则前者的信号和制导数据处理速度必须提高两倍才行。在同等技术条件下,超音速反舰导弹对付电子干扰等软防御的能力相对有限。“俱乐部”3M54E导弹的火箭第三级直径较小,使头部主动雷达天线直径偏小。

美国DDG1000驱逐舰发射“标准”6拦截目标想像图

生产中的美国“标准”6舰空导弹

随着舰载防御体系的发展,特别是美国协同交战系统的发展,在E-2D预警机指挥下,“标准”6舰空导弹已可跨越水天线拦截目标。在这种情况下,要继续提高自己的突防能力就必须增加第二级的隐身能力。而第二级由于远距离亚音速巡航,极易被敌方火力拦截或遭敌电子战武器软杀伤。因此在设计第二级气动外形的同时,必须兼顾总体隐身特性。降低导弹的RCS(雷达反射面积)是降低被敌方舰空武器拦截概率的关键技术。总的来看,可采用的技术路线包括:对RCS较大的头部、头部与弹身连接处、弹翼和弹身采用局部隐身设计,降低镜面反射;采用嵌入式进气道降低进气道腔体效应的强散射:采用带通技术降低头部雷达天线RCS:使用雷达吸波材料大幅度降低雷达反射波:运用低红外辐射的发动机降低被敌方红外制导武器拦截的概率。

飞行与控制

从“亚超结合”导弹的弹道设计可以看出,导弹从水面舰艇或潜艇发射后,首先爬升至150米高度,抛掉固体助推器,弹体下的进气口伸出,吸气式主发动机启动,同时弹翼和尾翼伸出,导弹下降至海平面以上10-15米的巡航高度飞行。这种掠海飞行方式增强了其在巡航段的隐蔽性,而在末段突防过程中为消除目标机动带来的误差,或规避舰艇近防系统打击,需要采用高速机动规避动作,这都对导弹的飞行控制能力提出了较高要求。大家知道,亚音速导弹即使进行半径很小的转弯或盘旋也没有多大过载,而超音速飞行段由于速度限制了其末段机动性,即使有一点点弹道的变化就会导致弹体过载严重,不太可能做大幅度的机动。如果超音速导弹转弯半径很大,在近距离作剧烈机动飞行,很可能会错失目标。因此,这需要导弹具备很强的火箭动力或空气动力的控制能力,这除了需要研发高灵敏度的传感器外,还需要设计高效的控制机构。此外,为了提高长距离掠海飞行的安全性和隐蔽性,既要求导弹在飞行阶段能以距海面较低的高度进行长时间飞行,还要求其具备对浪涌等复杂海况的自动适应能力。这对高度表或测高雷达等传感器和飞行控制装置的灵敏度和作动敏捷性都提出更高要求。

俄军工部门公布的“俱乐部”3H54E反舰导弹攻击目标过程的视频连续截图,可以看出其飞行过程的不同状态

战斗部技术

前面已经谈到,“亚超结合”导弹的第三级突防段速度高。虽然攻击速度高有利于提高碰撞动能,但由于其直径较小,很可能会造成“刀切奶酪”的效果,使战斗部贯穿整个舰体而出,对舰艇的破坏效果大打折扣。“俱乐部”导弹设计了延迟引信,延迟时间14毫秒,目的是进入舱体内3-4米时爆炸,达到最大毁伤效果,即使是140-200千克的战斗部也足以使典型目标(驱逐舰、护卫舰)失去战斗能力。但由于导弹碰撞舰艇部位不同,或打击的舰艇性质不同,可能会造成延时时间不能与其碰撞效果匹配,从而过早或过迟爆炸。过于灵敏的引信还可能因为碰撞或拦截而触发,因此对引信的延时可调性、灵敏度和可靠性都提出了较高技术要求。