书道自解

2020-03-20沈伟

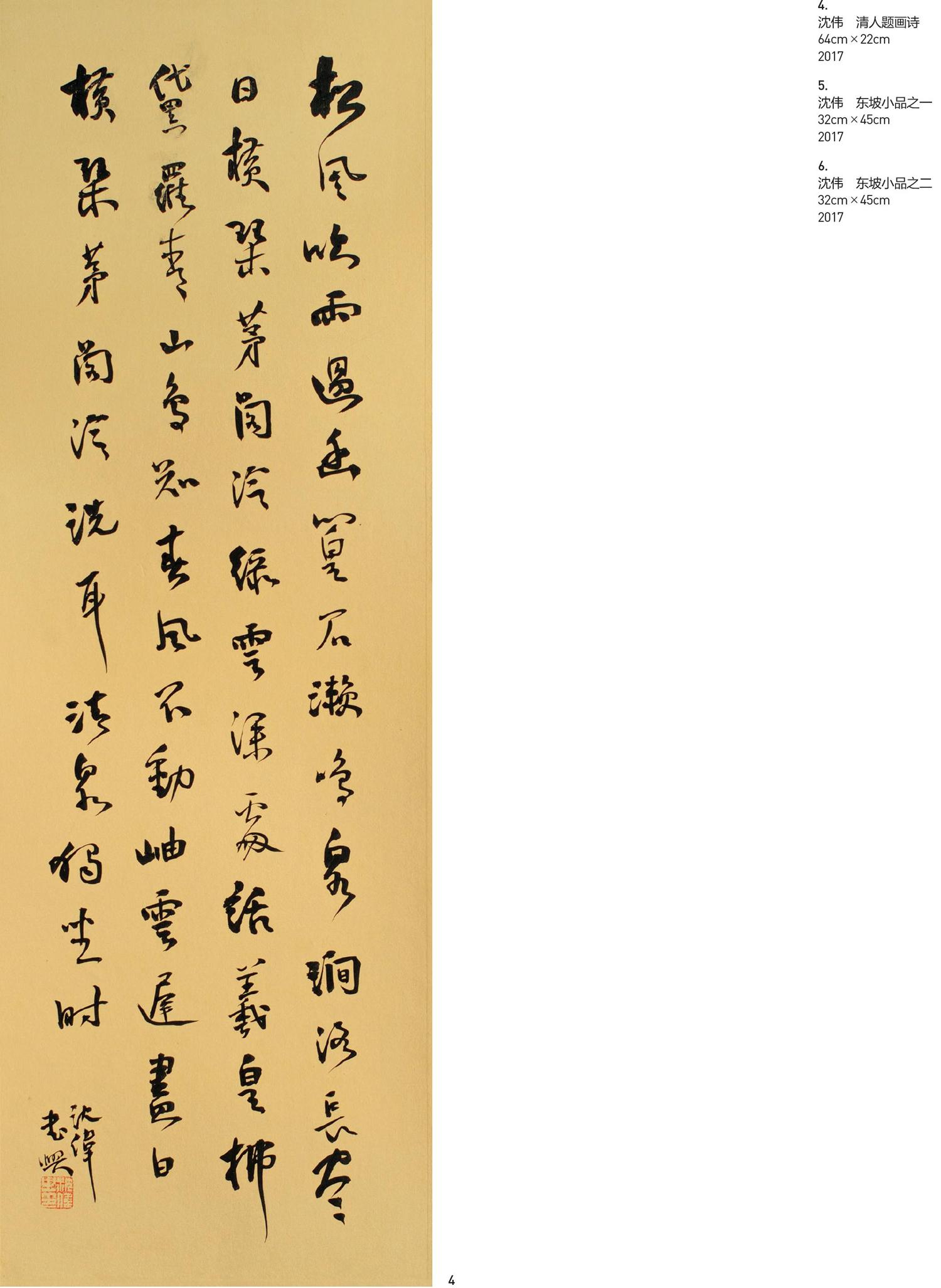

沈伟

书法之于我,是笔墨操习的日常功课,然其间侧重跌宕不同,可说者大略有三:

1.早年志向宏闊,在新艺术思潮勃兴之际,与书友数人同创湖北地区第一个青年书法团体——原道书会,定期观摩批评彼此的“新书法”。1987年,在当时的湖北美术馆(今湖北省美术院美术馆)推出“第一回”汇报展。

然而此种为“新”而“新”,路自然走不长远,但我至今仍感念彼时洪流所赐,也不菲薄当时的执着与投入。那段革命式艺术氛围的洗礼,在大量实践现代艺术形式经验的同时,也让我从他山的价值角度,逐渐识得了中国传统书法之正途。这期间的反思,记录于我2000年出版的《中国当代书法思潮》(中国美术学院出版社)一书。

2.为标榜我辈书法之“自律性”,曾一度对传统书画“同源”“同法”之论不以为然,且以囫囵吞枣之西方理论质之。

至案头滋养稍有所获之时,方感觉书画融通之奥妙与错综,只是于理未明,心存朦胧。

后于故宫展藏中得见赵孟頫《秀石疏林图》,观其笔墨,追其逸兴,重读画上耳熟之跋语:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。”一时间,温故而知新,感慨古人所言不虚。

书法者、绘事者,均以一“写”字而蔽之。其“法”之同者,执笔落墨,取象不.惑,或“是心所现,是佛所说”也。唯其创作之结果,因个人之因缘,故有所得之深浅。

于是自愧心地渺然:书法本无事,庸人自扰之。

3.少时临帖,及长习碑,这是我与许多学书者类似的进程。然现代书风凌乱之初,余非圣贤,亦未能免俗,北碑、南帖莫衷一是,且以粗制放纵为个性张扬。

近十几年来,为考察北朝佛教艺术,踏访各地石刻碑铭,过眼无数,始信南方重义理,北方重功德。继而细究其文辞、书刻,晓其不过大众习俗而已,非崇文之雅尚也。综而观之,有“流”之多样,而无“源”之脉象,遂弃“二十品”等之谬说。

书法之内涵,在于个人文艺气质之彰显,而非文辞语句之摘抄,此必由学者明鉴而后识其去取。晚清碑、帖之所争者,实为“书”之表象,而非“法”之根本,画地为牢,误导学人。《扬子法言》云:“书,心画也。”后人相呼:“如其人、如其才、如其学。”可知书论者,实由经验世界熔炼而来。

前贤说“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月”,其间虽有深浅广狭,但各有乐趣所在,且是格物致知、渐次领悟之必然。若自解个人心得:书法当为人文“追忆”之一种,表而为“艺”,升华为“道”,贯通深邃。

故此,“与古为徒”,或曰“以古为新”,始终是我研习书法的原点。

甲午秋雨时记于武昌彩荷堂