迁移理论视域下在华留学生汉语习得的实证研究

2020-03-20夏蓉

夏 蓉

(温州大学外国语学院,浙江温州 325035)

在新时代背景下,“一带一路”倡议的提出与实施、中华文化的国际传播等进一步推动中外人文交流与语言接触,进一步激发对语言能力的需求。“一带一路”教育行动、“丝绸之路”留学计划等带来对外汉语教学的蓬勃发展。根据2017 年教育部数据统计,共有来自204 个国家和地区共48.92 万名外国留学生在我国31 个省、自治区、直辖市的935 所高等院校学习①参见:http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201803/t20180329_331772.html。。

非洲在“一带一路”建设中的重要性突显。一方面,根据我国教育部网站数据显示,2014 – 2016年间非洲来华的留学生人数均以每年20%左右的速度增长②参见:http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s5987/201503/184959.html; http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/201604/t20160415_238378.html; http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017 n/xwfb_170301/ 170301_sjtj/201703/t20170301_297677.html。,成为留学生人数增速最快的来源地。另一方面,非洲是世界上语言种类较多的大陆,已确立的语言约为1 000 多种,分为班图语系、闪语系等。同时,一些非洲国家将法语、英语、葡萄牙或西班牙语等作为官方语言。为此,在华留学生,如非洲留学生的汉语习得情况及其影响因素引起学界关注。

我国汉语界将汉语作为第二或第三语言学习称作对外汉语教学,二语习得或三语习得研究则常见于外语界。自本世纪以来,迁移理论作为语言习得的核心概念进入一个以充分描述和深层解释为特征的活跃时期[1]。本文拟以迁移理论为理论指导,考察在华非洲留学生已习得的语言情况,测评其对母语与汉语之间语言差异的心理感知,分析产生心理语言距离的因素,以及心理语言距离对语言习得的影响。人们需要不断提炼和总结教学实践,并归纳出有中国特色的教学规律特点的理论[2]。基于迅速发展的对外汉语教学实践,人们同样需要进行体现习得规律的理论建构,从而改进教学设计,促成留学生的汉语习得。

一、研究设计

此研究对象为某大学2016 年级国际贸易学专业非洲留学生。基于自愿参与原则,本研究确定37 位(n = 37)国际贸易学专业且在华系统学习汉语已有一个学年(两个学期)以上的非洲留学生作为研究对象(被试),其来源国主要为津巴布韦、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、赞比亚等国家。

(一)研究工具

本研究采取实证方法,采用语言水平测试、心理语言距离调查、跨文化交际能力问卷、连字(词)成句练习等工具与方法采集数据与语料。被试参加英语水平测试,测试卷采取牛津大学的快速分级考试卷,总分为60 分。汉语测试成绩由对外汉语课程任课教师提供,即为第2 学期的期末考试,用卷类似于对外汉语水平考试试卷(HSK),大致相当于二级偏下水平。

对于心理语言距离的测量采取Xia[3]的数值估测(magnitude estimation)范式,要求被试以成倍正整数来表达其对Japanese(日本琉球系)、Lao(壮侗语族)、Hebrew(闪语系)、English(印欧语系)、Malagasy(南岛语系)、Xhosa(班图语族)、Bengali(印欧语系)、Chinese(汉藏语系)、Spanish(印欧语系)、Tibetan(汉藏语系)、Maori(南岛语系)以及Vietnamese(南亚语系)等12 种语言的心理距离感知,并计算其Z 值(即标准分数)。其中Z 值大于或等于0 时,表示该种语言距离其母语的心理距离较远,而当Z 值小于0 时,则表示该种语言距离其母语的心理距离较近。研究主要关注被试对母语与汉语心理语言距离的感知。研究还从情感、行为与认知层面对被试进行跨文化交际能力的调查[4],并根据被试特点,将原问卷中涉及工作表现的题项调整为学业表现(academic performance)的题项,同时去除原问卷中相关跨文化能力培训的题项。本研究使用的问卷共48 个题项,其中1 – 47 题项采取5 级量表,即1 表示完全不同意(或完全不相同,或完全不适应),5 代表完全同意(或完全相同,或完全适应),第48 题项为开放式选项,主要了解学生毕业后的就业倾向。被试的汉语考试成绩于2017 年7 月2 日获得。语料来源,即连字(词)成句的语料于2017 年6 月5 日从课堂练习中获得,用以考察留学生对汉语“的”字习得情况。英语水平测试、跨文化交际能力调查、心理语言距离数值估测于2017 年9 月24 日进行。此数据采集齐后,通过SPSS 软件,对被试的“的”的使用偏误、英汉成绩、心理语言距离以及各项跨文化交际能力指标进行统计分析,考察其相关性。此研究拟回答三个问题:其一是被试的语言背景如何?其二是影响被试心理语言距离的因素有哪些?其三是被试对“的”字结构的习得是否与其心理语言距离有关联?

(二)理论框架

语言迁移(language transfer),又称为跨语言影响(CLI),是指一种语言知识对另一种语言知识的影响[5]。语言迁移类型庞杂多样,其研究一般采取定量和定性,离线式和在线式相结合的方法,研究内容具有宽范畴、多视角的特点。心理语言距离,即心理类型(psychotypology)是指学习者对母语和目标语之间距离的心理感知,是影响语言迁移的重要因素。其作为认知心理学视域下的二语习得的核心概念由Kellerman[6]最早提出,他认为迁移是一个认知过程,强调学习者语言形式、语义迁移意愿的决定因素是心理语言距离,而不是客观的、形态类型学上的语言距离。学习者所感知到的母语和目标语之间的相似性或差异性一定程度上促成心理语言距离的缩小和增大,从而造成学习者母语迁移策略的改变。当学习者对目标语的语言距离感知接近时,倾向于在产出目标语时受到其母语的影响,反之,母语迁移易受到抑制[7-9]。

进入21 世纪以来,“多种语言”成为语言规划、政策制定领域关注的焦点,亦引起语言习得领域学者的研究兴趣。鉴于三(多)语习得语言迁移的复杂性,心理语言距离概念作为语际迁移的预测因素受到重视[10-21]。我国学者[22-24]亦通过实证考察学习者的心理语言距离对语言迁移的影响。

对外汉语教学领域对学习者认知心理因素的研究主要体现在对学习者跨文化差异感知的考察,如施家炜实证了来华留学生的跨文化交际意识与其汉语习得效果密切相关[25]。而语言经济学视角下的语言距离研究聚焦学习者母语与第二语言之间客观、物理的语言距离,及其与第二语言习得之间的关系,如崔萌等验证了物理语言距离与来华留学生汉语习得的相关性,即母语与汉语之间的距离越小,学习者汉语成绩越好[26]。

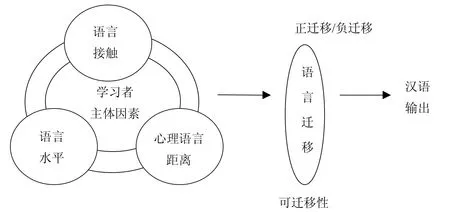

根据国内外文献梳理,拟从迁移的核心要素,如心理语言距离、语言情况(已习得的语言、习得时长、英汉语水平等)、语言接触(系统汉语学习、自然习得),以及留学生主体因素(情感、行为、认知层面的跨文化交际能力)等方面着手,分析讨论被试在汉语习得中的迁移现象,如汉语“的”字在习得中的正、负迁移及其影响因素,其研究框架如图1 所示。

图1 心理语言距离与语言迁移相关性研究框架

二、研究发现与讨论

(一)被试的语言情况与心理语言距离

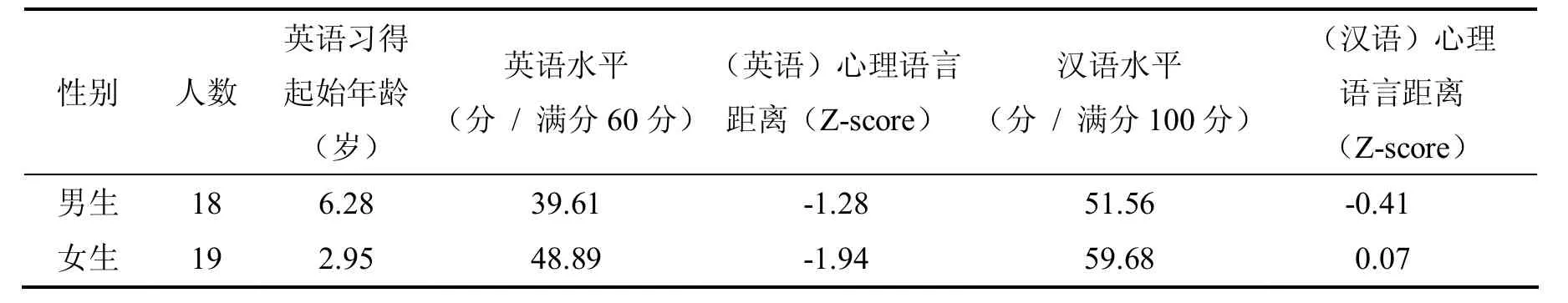

在被试(n = 37)中,男性为18 位,女性为19 位。根据来源地的特征以及对被试的调查,英语为所有被试的第一语言(L1)或者第二语言(L2),其中12 位英语(L1)与25 位英语(L2)被试开始习得英语的平均年龄为2.5 岁与5.56 岁。除英语外,作为L1 或者L2 的还有斯瓦西里语(来源地主要为坦桑尼亚)、绍纳语(来源地主要为津巴布韦)、阿姆拉哈语(来源地主要为埃塞俄比亚)等,分属于班图语系与闪语系。由于做问卷时被试在第三学期,因此,汉语作为三语习得的平均时长为一年多(系统学习汉语时长为两个学期)。由于测试工具的限制,研究只获得被试的英语与汉语水平成绩及其心理语言距离的数值估测,见表1。

对表1 进行独立样本T 检验,结果显示男生与女生样本在英语习得起始年龄、英语水平、对英语的心理语言距离上存在显著差异。女生的汉语水平高于男生,其汉语心理语言距离也大于男生,但是,独立样本T 检验未显示显著差异。

表1 被试(n = 37)的语言水平

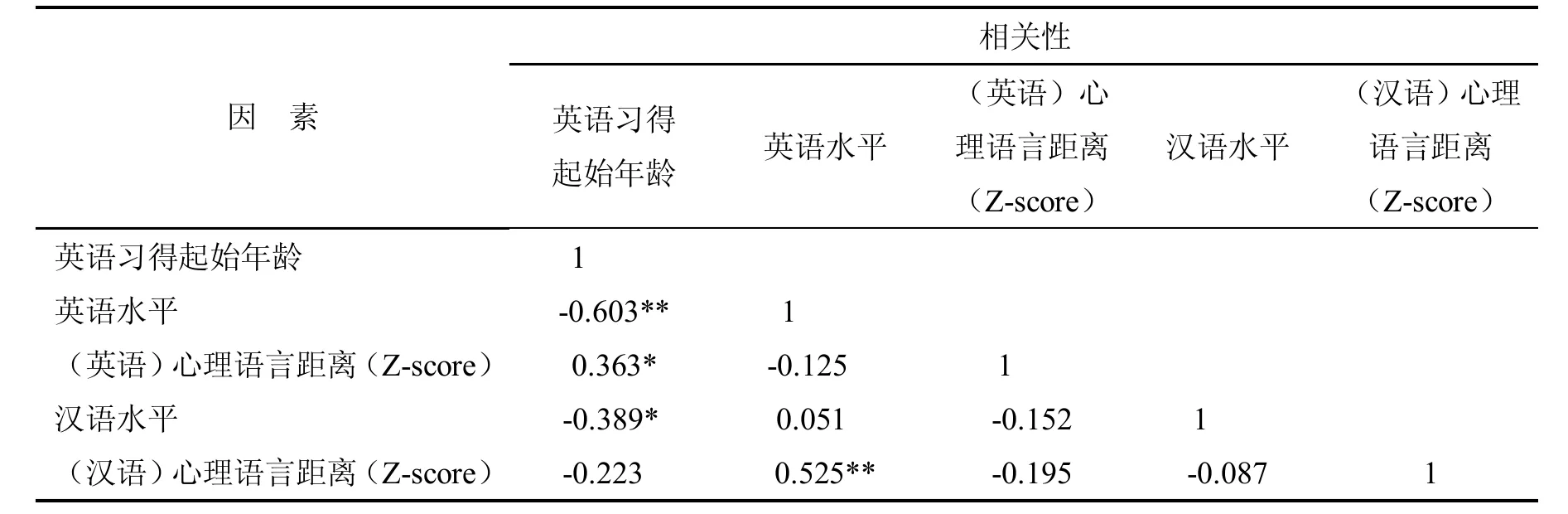

再对被试的语言水平与心理语言距离进行Pearson 相关性检测,结果见表2。表2 显示被试英语习得的起始年龄与被试的英语水平、母语与英语之间的心理语言距离、汉语水平相关,语言水平与心理语言距离基本上不相关。但是,被试的英语水平与对汉语的心理语言距离具有相关性,即当被试的英语水平越高时,对汉语语言差异的感知越大;反之,越小。

表2 语言水平与心理语言距离的相关性统计

(二)被试的主体因素与心理语言距离

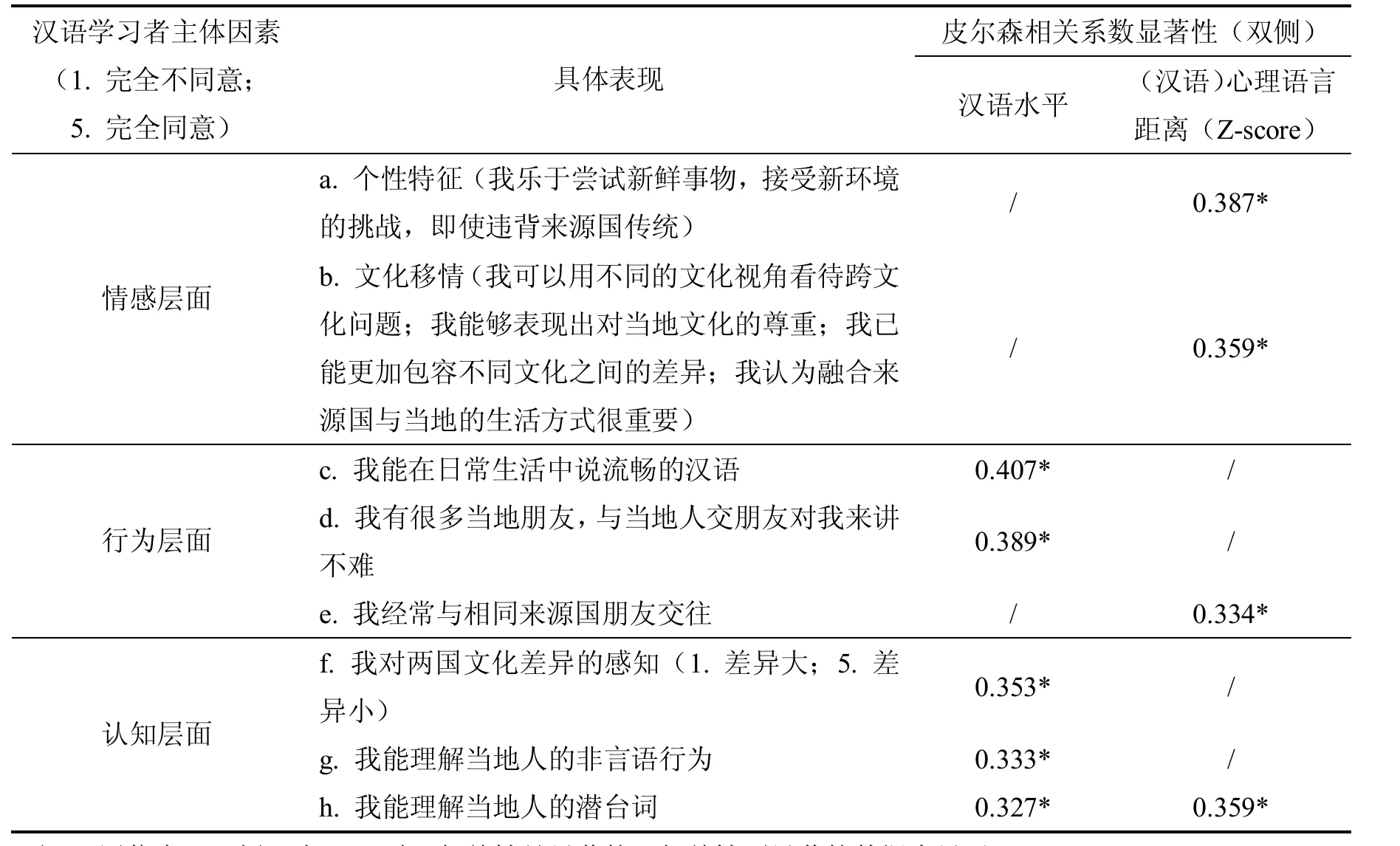

根据Hufeisen and Marx[27],语言学习的影响因素包含神经学因素(如年龄、总体语言学习能力等)、社会文化因素(如学习环境、母语习得习惯等)、情感因素(如动机、态度等)、认知因素(如语言意识、学习者类型意识、学习策略等)以及外语习得特定因素(如多语种学习经历、策略等)。研究主要结合作为汉语(L3)习得者被试的特点,即在华非洲留学生平均年龄为21.4,其主体因素可通过其跨文化交际能力来表达,主要体现在情感、行为和认知[28]三个层面,见表3。

被试的汉语水平与行为、认知层面因素形成互动关系。当具备一定的汉语水平时,被试能在日常生活中用汉语进行表达(c),能够更好地理解当地人的非言语行为(g)、潜台词(h)等,能够更好地与当地人交朋友(d),由此促进其汉语习得。当被试对来源国文化与所在国文化的差异性感知越小(f),越容易实现与当地文化的融入,促进与当地人的日常接触(d),提高汉语水平。表3 还显示被试的心理语言距离与情感层面因素相关,即被试的个性特征(如主动、喜欢新事物和挑战等性格特征),文化移情(如对当地文化的情感认同,淡化或减少长期沉淀的来源国语言文化的影响等)存在相关性,即当被试喜欢挑战不符合传统的新事物(a),具有更强的文化移情能力(b)时,其感知到的母语与汉语语言之间的差异性越大。

被试的心理语言距离一定程度上还与其汉语交流技能相关,如当被试对汉语语言差异性的感知越大时,越能够理解当地人的潜台词(i),而被试对汉语潜台词的理解与认知又与其汉语水平相关。这说明心理语言距离有可能促成汉语潜台词习得,从而提高汉语水平。值得一提的是,如表3 所示,当被试对母语与汉语之间心理语言距离越大时,越倾向于与相同来源国的朋友交往,这说明被试的语言习得有可能涉及跨文化交际网络的问题。

表3 被试(n = 37)的主体因素与汉语心理语言距离的相关性统计

(三)“的”的习得情况分析

以汉字“的”为例,分析被试的心理语言距离与汉语习得中迁移的相关性。根据《现代汉语词典(第5 版)》[29]“的”在汉语中作为助词,主要有两种用法,一是用在定语的后面,表示定语与中心词之间是修饰关系或领属关系,如本研究语料中的“你的电话号码”,这种属格标记为其它大多数语言所共有,但实现形式各有不同;二是用来构成没有中心词的“的”字结构,如本语料中的“什么颜色的”。“的”字结构在语言学中被区分为转指和自指[30],并认为转指是汉语中特有的名词化现象,其它大多数语言较缺乏。

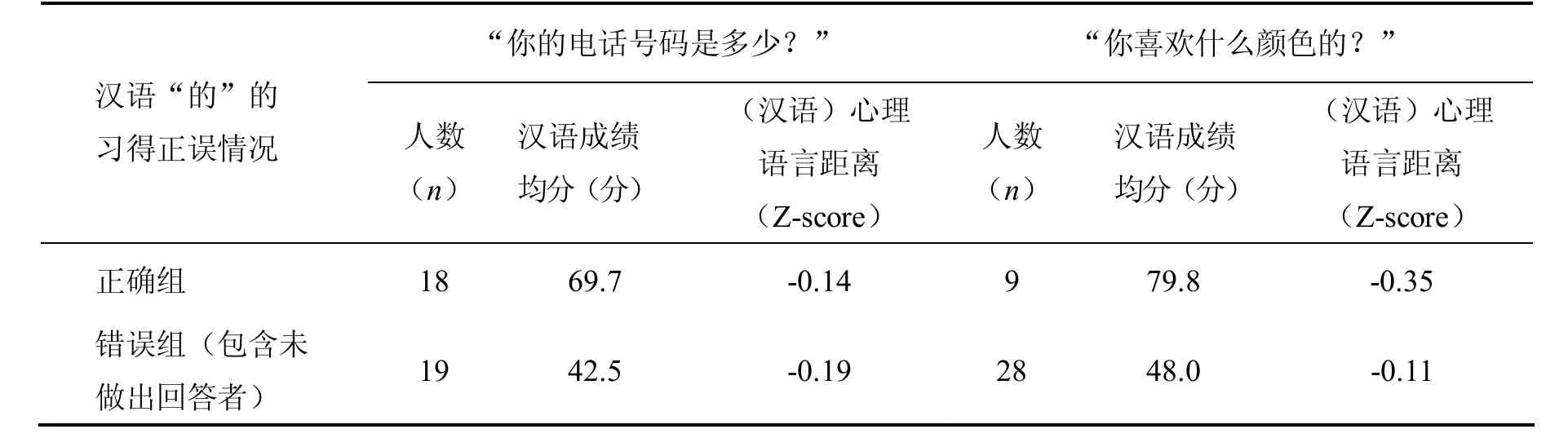

被试(n = 37)对汉语“的”的习得情况如表4 所示,“的”结构的习得与汉语水平存在相关性,即发生迁移偏误的被试汉语水平较低(汉语水平均分分别为42.5 与48 分),能够正向迁移的被试汉语水平较高(汉语水平均分分别为69.7 分与79.8 分)。由于无中心词的“的”字结构的异质属性,大部分被试未能习得(正确习得组为9 人)。在对比两种助词“的”的习得时,发现正确组与错误组被试汉语与自身母语的心理语言距离差异较小。

根据被试汉语水平分布的特征,从样本中抽取18 名位于中分段(40 – 70 分)的被试,对比其对属格“的”的习得结果与母语和汉语的心理语言距离,发现正确组被试(9 人,平均成绩57.3分,平均心理语言距离0.07)相比错误组(9 人,平均成绩53.7 分,平均心理语言距离-0.22)的心理语言距离较大。“的”作为属格标记,在各语言之间趋于同质,相比起其他语言要素来说更易迁移。但从形态学角度考虑,被试的母语中并没有典型的“代词+助词”形成属格代词的模式,能否进行正迁移也因此存疑。即使是迁移同质属性的属格助词“的”,学习者也会考虑到具体实现方式的差距,如果学习者对语言形态上的差异感知越强,则越倾向于正确习得该语言要素;反之,则容易发生错误。这一发现与已有文献的结论一致,即学者一般认为作为心理语言现象的语言距离越小,迁移越容易,但是迁移偏误越容易发生;反之,迁移偏误比较容易受到抑制。

表4 被试(n = 37)汉语“的”的习得情况

抽取中高分段(60 – 85 分)的12 名被试来考察其对名词化“的”结构的习得情况。结果显示正确组(5 人,平均汉语成绩72.6 分,平均心理语言距离-0.33)较错误组(7 人,平均汉语成绩70.4 分,平均心理语言距离0.17)的心理语言距离较低。这一结果与之前的预设相左。在之前的预设中,当心理语言较远时,学习者不容易受到母语的干扰,从而对目标语言的语言要素持有更开放的态度,也更容易习得母语中不存在的要素。

为究其原因,则重新考证表3,则表3 所示,对母语与汉语差异性感知较强的被试更倾向与相同来源国的朋友交往(r = 0.334, p = 0.043),从而限制了其交际网络,减少了语言自然习得的机会。经本研究样本的进一步查证,正确组被试相比错误组较少与来源国一致的朋友交往,并且有较多所在国的朋友,认为结交当地人做朋友更容易一些。鉴于此,在华留学生在习得异质性较大的汉语语言要素时,语言迁移不仅受到心理语言距离的影响,并且在一定情况下,比如习得异质性较大的语言要素时,有可能更大程度上受到自然的语言环境中语言接触、交际网络的影响。有效、高质量的语言接触有可能会使语言学习者来对目标语言、文化产生更为亲近、积极的态度,从而帮助、促进语言习得。但其运作机制尚需进一步实验验证。

三、结 语

我国坚持走出去和引进来双向发力,着力于加大汉语国际推广力度。除海外华文学校、孔子学院的学员外,在华留学生亦成为汉语习得的主要人群。同时,由于具有悠久历史的中非友好传统,非洲留学生人数呈现快速增长趋势。如何兼顾宏观层面的国家战略要求、微观层面的非洲留学生的跨文化交际能力特点,以及中观层面的对外汉语教学成为学界关注的热点。

以高校招收的来自非洲国家的37 位国际贸易专业留学生为被试,主要考察其跨文化交际能力要素、语言水平、语言接触与心理语言距离之间的相关性,分析其对汉语习得的影响因素,研究发现:其一,被试的汉语水平与其心理语言距离不相关,但是其英语水平作为被试的L1 或者L2 正向影响着其对母语与汉语语言之间距离的心理感知;其二,被试的心理语言距离与其情感层面的个性特征与文化移情能力正相关,被试的汉语水平则主要与行为、认知层面的语言接触、文化差异感知呈现互动关系;其三,心理语言距离一定程度上可以促进属格助词“的”结构的迁移,抑制迁移偏误,而异质性较高的名词化“的”结构的习得则有可能更大程度上受到语言接触、交际网络等因素的影响,但其影响机制需要进一步实验验证。

对在华留学生的汉语教育应充分重视汉语自然习得过程中学习者的个性特征与认知心理因素,通过系统汉语教学中语言类型学及文化异同的比较与分析,积极探索合适的课堂教学方法,以提升教学质量和效果,同时,完善自然习得质量,以期促进在华留学生的汉语习得以及汉语的国际传播。

加强沿线国家的留学生培养是我国“一带一路”倡议及其建设的必然需求。提高留学生跨文化适应,提升对外汉语教学质量,是提升我国文化软实力、构建中国形象的重要渠道。此有助于中国高等教育走向世界,有助于促进国际间的人文交流,也有助于传播中国好声音、讲中国好故事。