《大雅·卷阿》主旨、结构及其时代探析

2020-03-20胡霖

胡 霖

(清华大学人文学院,北京 100084)

对《大雅·卷阿》的解释,历来分歧很大。长期以来,学界就《卷阿》的称颂对象、《卷阿》是否存在错简及《卷阿》的写制年代等问题尚未达成共识。笔者在参酌旧注研读《卷阿》时,经多方比勘,仔细辨析,发现《诗经》学史上一些颇具影响力的说法未必经得住推敲。歧见纷纭的解释是后人准确把握诗义的拦路虎,去谬正误、辨明诗旨的工作亟待展开。今笔者不揣谫陋,试在前贤研究的基础上,就上述三个问题略陈管见,谬妄之处,尚祈方家正之。

一、君子何指?

“君子”一词在《卷阿》中先后出现过十次。要弄清《卷阿》的称颂对象,关键是要辨明诗中的“君子”何指。在展开讨论之前,首先需要明确一点,在《卷阿》的言说语境中,诗中反复称颂的“君子”,应该保持首尾一贯的理解。

我们先来看毛《传》、郑《笺》的解释。毛《传》始终未对“君子”的身份作正面回答,但据其串讲十章“君子之车,既庶且多。君子之马,既闲且驰”之句云“上能锡以车马,行中节,驰中法也”[1]1180,似乎暗示诗中“君子”是指臣下。郑《笺》所言更为明确,首章“岂弟君子,来游来歌,以矢其音”,《笺》云:“王能待贤者如是,则乐易之君子来就王游而歌,以陈出其声音。言其将以乐王也,感王之善心也。”[1]1176循此可知,郑玄也主张诗中“君子”是指来朝的贤臣。在全诗的笺注中,郑玄对“君子”的理解始终如一。例如,二章“岂弟君子,俾尔弥尔性,似先公酋矣”,《笺》云:“乐易之君子来在位,乃使女终女之性命,无困病之忧,嗣先君之功而终成之。”[1]1176三章“尔土宇昄章,亦孔之厚矣”,《笺》云:“女得贤者与之为治,使居宅民大得其法,则王恩惠亦甚厚矣。”[1]1177十章“君子之车,既庶且多。君子之马,既闲且驰”,《笺》云:“今贤者在位,王锡其车众多矣,其马又闲习於威仪能驰矣。大夫有乘马,有贰车。”总之,郑玄认为全诗的“尔”指周王,“君子”指在位的某个贤臣,诗中的“王”与“君子”分属二人。全诗以周王为倾述对象,以“乐意君子”为称颂对象,是一首劝谏周王求贤的作品。

郑玄的意见影响很大,后世注家遵从其说者不乏其例。如严粲《诗缉》云:“阿不曲,则风无自而入,故必有卷然之阿,而后自南长养之风飘回而入,喻人君能虚心屈己,而后足致岂弟之大贤也。诚使岂弟君子来而与王游,来而就王歌,以直陈其声音,使之尽吐其所欲言而无所顾虑,则薰陶渐染所以养成君德者,亦如南风之养物矣。”[2]知严氏承袭郑说。对此,朱熹《诗集传》提出异议,反复强调诗中“君子”就指周王。如朱熹释首章云:“岂弟君子,指王也。”[3]302释二章云:“尔、君子,皆指王也。”[3]303又解释七章“蔼蔼王多吉士,维君子使,媚于天子”道:“蔼蔼王多吉士,则维王之所使,而皆媚于天子矣。既曰君子,又曰天子,犹曰‘王于出征,以佐天子’云尔。”[3]303由此可见,朱熹明确主张诗中“君子”或“尔”都指周王,全诗的称颂对象非九五至尊的天子莫属。不仅如此,朱熹还对此诗的作者身份及创作背景做了进一步推测,《诗集传》云:“此诗旧说亦召康公作。疑公从成王游,歌于卷阿之上,因王之歌而作此以为戒。”[3]302朱熹以为《卷阿》乃是召康公为酬答成王之歌而作。其中一个“疑”字,透露出朱子持论之谨严。

据此,以郑玄、朱熹为代表,前代注家对《卷阿》称颂对象形成了截然相反的两种见解。这两种不同说法,究竟哪一种能站得住脚呢?仔细推敲上述观点,朱熹之说似乎更为妥帖。

首先,郑玄对首章“岂弟君子,来游来歌,以矢其音”的解释与其他章节前后矛盾。既然郑玄认为“岂弟君子”指贤臣,又释首章为“乐易之君子来就王游而歌,以陈出其声音”。循此思路,接下来本该是“乐易君子”向“王”献颂之诗。但如前已述,郑玄在后续的笺注中又以“乐易君子”为全诗的称颂对象。依照郑玄的理解,诗中的“君子”一边是陈诗者,一边又是称颂对象,前后角色发生了转换,实在令人费解。郑玄的注解为何会自相矛盾呢?我们推测,这与《诗序》的导向有关①本文将《诗序》的首二句称为“首序”,首二句之后的续申之词称为“续序”。关于《诗序》的称名及续序所存在的问题,参见:马银琴.从汉四家诗说之异同看《诗序》的时代[J].文史,2000(2):165-188。。《诗序》云:“《卷阿》,召康公戒成王也。言求贤用吉士也。”[1]1176审查《诗序》,我们发现续序在对首序进一步申说的同时,也造成了诗义的偏离。从诗歌内容上看,《卷阿》首章至六章,皆是祝颂之辞;唯七章至九章,始见求贤、用吉士之意。续序以“言求贤用吉士”申说诗旨,实际上只说得后半,难概其全。我们知道,郑玄笺《诗》有据《序》立说的特点,尤其注意调和《诗序》与诗歌内容之间的矛盾。为了牵合续序“求贤”之说,他不惜把诗中的“君子”统统释作贤臣,并将全诗解读成劝谏周王求贤纳士之作。这套说法虽然巧妙地弥缝了续序说解的断裂,彰扬了劝王求贤的经义,但就诗本义而言,实属以偏概全、误读诗旨,其实是不足据的。姚际恒早在《诗经通论》就曾一语道破:“自郑氏切合《大序》‘求贤’之说,以通篇皆作‘求贤’解,因以‘岂弟君子’为贤者,非也。”[4]相反,朱熹的解释则前后连贯。他依据《诗序》首序“召康公戒成王”的说法,将此诗解作召康公从成王的游歌之作,其中“岂弟君子”指成王,“来游来歌,以矢其音”表明全诗以成王为赞颂对象,“因王之歌而作此”,随后是召公的款款道来。从叙事逻辑上看,可谓顺理成章,畅通无碍。

其次,《卷阿》七章“蔼蔼王多吉士,维君子使,媚于天子”一句之内同时出现了“王”“吉士”“君子”“天子”四种称谓,从对它的训释入手亦可分辨二说的优劣。郑玄为了把续序“求贤、用吉士”的说法落到实处,他在诗中努力识别出“吉士”“君子”“天子”三种身份。《笺》云:“王之朝多善士蔼蔼然,君子在上位者率化之,使之亲爱天子,奉职尽力。”[1]1178据此,“吉士”“君子”“天子”被明确划为了三等,前者需为后者效劳。有一个细节暴露了郑《笺》的漏洞,即它在注解“王”字时,增字为训,刻意把“王”训作了“王之朝”,将全句解释成“王之朝”的吉士受“在上位”的君子(即“贤者”)感化,使他们爱戴天子。我们知道,王之吉士自当受天子驱使,何来为“君子”驱使的可能?原来,《公刘》《泂酌》《卷阿》这三首被《诗序》冠以“召康公戒成王”的雅诗,在历史上曾经被当作成王将莅政之时召康公进献的组歌。联系成王年幼即位,周、召二公夹辅周室的历史背景,郑《笺》字里行间透露出的鼓励君王求贤用吉,天子垂拱而治的虚君思想可以得到部分理解。不过同是诫勉成王,《尚书·无逸》载周公还政成王后,曾一再告诫成王切莫贪图安逸,以殷为戒,“无淫于观、于逸、于游、于田,以万民惟正之供”[5]472。早有学者注意到周公以“无逸”为教的主张与郑玄理解的召公以“任贤则逸”为教的主张捍格不入,并对郑《笺》提出过责难。如孔疏引王肃云:“周公著书,名曰《无逸》。而云自纵弛也,不亦违理哉!”[1]1176又孔晁云:“一人戒无逸,一人劝使纵弛,事相反戾,乃天之与地。”[1]1177结合后文对《卷阿》写制年代的考证,我们认为《诗序》所言《卷阿》作于周初成王之时的观点其实难以成立,诗中优游盘桓的周王也并非周公垂戒无逸的周成王。当把《卷阿》的创作从成王年幼、周召辅政的历史语境中剥离出来,回过头来重新细读文本就不难发现,如果诗中的“君子”仍指贤臣,“维君子使,媚于天子”便会成为充满僭越性的话语。与郑玄的意见不同,朱熹在解释此句时重点揭示了《诗经》中“王”“天子”“君子”可以并见一诗、同指一人的义例,他认为全句的意思是王之吉士,济济一堂,听从君命,爱戴天子。正如《诗集传》所言:“既曰君子,又曰天子,犹曰‘王于出征,以佐天子’云尔。”[3]303其中“王于出征,以佐天子”出自《小雅·六月》,《笺》云:“于,曰。王曰:令女出征伐,以佐我天子之事。”[1]908知诗中的“王”与“天子”都指周宣王。循此思路,我们发现“君子”“王”“天子”等称谓互相换用的例子还见于《小雅·出车》《节南山》《大雅·假乐》《江汉》《常武》等多处,充分证明了朱熹此言不谬。总之,《卷阿》中的“君子”就是指“王”或“天子”,一句或一篇之内称呼的变换,或许是出于修辞、押韵的考虑。近人吴闿生称:“诗中‘岂弟君子’,自系指王而言。分贤人与吉士为二等,亦后儒曲说,皆不足辨。”[6]是有道理的。

最后,从诗中“尔土宇昄章”“百神尔主矣”“尔受命长矣”“四方为则”“四方为纲”“君子之车,既庶且多”“君子之马,既闲且驰”等语词来看,全诗称颂的“君子”也应当是地位煊赫、四方来朝的周天子。诗中对疆域、车马的描写,暗含着对周王广布王化、文治武功的称赞。而《礼记·祭法》:“有天下者祭百神。”孔疏:“有天下,谓天子也……天子祭天地四方,言‘百神’,举全数也。”[7]更是诗中“君子”为周王的显证。至于“四方为则”“四方为纲”这样颂美的话,与周天子作为天下共主的身份正相吻合。《大雅·棫朴》“勉勉我王,纲纪四方”[1]1108,《假乐》“受福无疆,四方之纲”[1]1165,也都是用类似的话来比美周天子。我们知道,周代礼乐文化最显著的特征是尊卑分明、等级森严。反映到《诗经》的语言上,表现为它极少使用僭越性的语词来称颂一般的臣子,即便是称颂召穆公这类位高权重的执政大臣,也不会使用“四方为则”“四方为纲”这类权力表征性极强的语汇。不妨拿《卷阿》与宣王时期产生的一批以公卿大臣为称颂对象的特殊诗文本做一比较。这批作品产生在宣王“法文、武、成、康之遗风”,重用召穆公、尹吉甫等大臣,最终实现四夷宾服、诸侯宗周的中兴背景之下。其中《小雅·出车》《六月》《采芑》《大雅·崧高》《烝民》《韩奕》《江汉》分别赞颂了南仲、尹吉甫、方叔、申伯、仲山甫、韩侯、召伯虎等当时的有功大臣。细察这类作品,尽管诗中不乏对有功大臣武功、德行等多方面的夸赞,但凌驾于权臣之上的“王命”口吻却始终显在。如《小雅·出车》“王命南仲,往城于方”[1]889,《六月》“王于出征,以佐天子”[1]908,《大雅·崧高》“王命召伯,定申伯之宅”“王命申伯,式是南邦”[1]1221,《烝民》“肃肃王命,仲山甫将之”[1]1225,《韩奕》“韩侯受命,王亲命之”[1]1229,《江汉》“王命召虎,式辟四方”[1]1236等,赞颂的对象虽是公卿大臣,却都以天子策命的口气言说,突出了“王命”至高无上的权威性。《诗序》更是将《大雅》上述诗篇统统归在了“美宣王”的名义之下。《卷阿》则有所不同,它所有的称颂话语都是直接针对时王而发,没有假托王命之口。两相比较,易知《卷阿》称颂对象就是周天子。明人何楷解释《卷阿》时已注意到这点:“《序》云:‘召康公戒成王也,言求贤用吉士也。’毛、郑泥其说,谓吉士必贤者而后能用,因解‘岂弟君子’为贤者。然篇中如‘四方为则’‘四方为纲’明是赞天子之语,岂人臣所敢当。”①参见:何楷.诗经世本古义:卷10:下[M].清嘉庆二十四年溪邑谢氏文林堂刊本。此可谓直抉经义。

通过上述分析,我们基本可以断定《大雅·卷阿》中的“君子”就是周天子。全诗以周天子为称颂对象,是一首赞颂时王的作品。

二、错简还是赓歌?

《诗经》“错简”之说较早由宋人王柏提出。他在《诗疑》中指出《行露》《东方未明》《下泉》《小弁》《巧言》等诗篇存在章句不合、诗义不连贯的情况,认为这是错简所致。后世如明人季本《诗说解颐》、何楷《诗经世本古义》,清人顾栋高《毛诗定诂》、牟应震《毛诗质疑》、王先谦《诗三家义集疏》等多接续其说,其中以今人孙作云《诗经的错简》一文影响最大。该文对《卷耳》《行露》《皇皇者华》《都人士》《卷阿》做了仔细分析,认为这五篇作品前后口气不相衔接,原本应当是独立的十首诗。后来在传抄过程中发生变异,才导致两首诗误合成了一首。该文开篇对“错简”做了明确定义:“所谓‘错简’,就是简次错乱:或一首诗内章次颠倒,或两首诗误合为一首诗,或《大、小雅》的篇次,根本错乱。”[8]403在这篇文章中,孙作云先生首次提出《卷阿》存在错简的问题[8]415-416:

我以为这首诗原来是两首诗,后来误合为一首诗;并且,这两首诗皆无残阙,只是误写在一个题目下。……细味这一首诗是说时王出游,其从臣或地方诸侯献诗颂美之。古代天子出巡,从臣或地方诸侯临时朝见,有作诗颂上之习,逮至后代亦然。这一首诗(实际是两首诗,说见下),就是当时的献诗(诗中说“以矢(陈也)其音”,又说“矢诗不多”,皆是)。推想当时献诗的人很多,太师、太史遂把他们所呈献的诗,录存之。因为是同时进呈,所言又为一事,年代久远,遂误合二诗为一诗。

高亨先生在《诗经今注》中也发表了相似的看法:“这首诗疑本是两首诗。前六章为一篇,篇名《卷阿》,是作者为诸侯颂德祝福的诗;后四章为一篇,篇名《凤凰》,是作者因凤凰出现,因而歌颂群臣拥护周王,有似百鸟朝凤。前六章歌颂的君子是诸侯,后四章所歌颂的君子是周王,便是明证。”[9]此外,张剑先生还专门撰文论述了《卷阿》的错简问题,他认为《卷阿》一诗前六章与后四章章句形式截然不同,叠咏章法各有特色,风格体貌迥然有别,赋陈比兴手法各异,描写内容亦不相合,因此显然是各自独立的两首诗[10]。

应当说,“错简”说从某个侧面揭示了《卷阿》文本内部可能存在的复杂层次关系,从这个角度而言,孙作云、高亨、张剑等学者可谓别具慧眼。不过,他们在发现问题的同时,又不假思索地承袭前人的“错简”说加以解释,不免将问题简单化。宋人王柏认为错简主要由于秦火所致,他说:“至于秦政而天下之势大乱极坏,始与吾道为夙怨大仇,遂举《诗》《书》而焚灭之,名儒生者又从而坑戮之,偶语《诗》《书》者复厉以大禁。其祸惨烈,振古所无。汉定之后,《诗》忽出于鲁,出于齐燕。《国风》《雅》《颂》之序,篇什章句之分,吾安知其果无脱简殽乱而尽复乎周公孔子之旧也?”[11]秦火对于先秦典籍,确实是一大劫难。但正如《汉书·艺文志》所言:“遭秦而全者,以其讽诵,不独在竹帛故也。”《诗》之所以能遭秦火而传习不衰,很大程度上得益于它的口传优势。王小盾先生在反思《召南·行露》的错简问题时曾指出:“在口头文学中,不同歌调的复合是很常见的,不宜用‘错简’‘拼凑’等书面文学的概念来描写。”[12]这种意见提醒我们应当注意从口头文学的特点去把握《诗经》的结构。的确,我们不否认个别诗篇可能会因为错简而章句不合,但对章句不合产生原因的探讨却不能仅从错简入手。可以这么说,“错简”说揭示了《卷阿》的问题所在,却没有很好地解释这一现象。《卷阿》文本内部的复杂形态究竟意味着什么,还需要进一步落实。

笔者在爬梳前代注家对《卷阿》的注释时,发现前人提及的《卷阿》是赓歌的说法值得重视。这个观点最早由朱熹提出,他说《卷阿》是“遂歌,盖继王之声而遂歌之,犹《书》所谓‘赓载歌’也。”[3]304虽寥寥数语,但颇具启发性。后世诗家也有注意到这种说法的,比如:

[元]林泉生《诗义矜式》卷七:“地利美而天时和,政人君和乐而大臣进戒之机也。当境象和美之际,乃君臣和乐之时。此其咏歌作于君,而大臣之规戒寓于庚歌之中矣。或有以‘来游来歌’一句分截,及谓‘矢其音’为成王者,皆非是缘此章。朱子《传》以为‘总序以发端’。总序者,总一诗而序之也。发端者,赓歌之端也。下三句见成王咏歌之终,乃召公赓歌之始。一诗之旨,皆系于此,所以谓之总序、发端也。中间发明成王当此之际其胸次直与天地同流,所以召公继其咏歌而以规戒之言进之也。”①参见:林泉生.明经题断诗义矜式[M].中华再造善本.北京:国家图书馆出版社,2005。

[元]刘玉汝《诗缵绪》卷十四:“此诗为赓歌而作,其有起有结,尤为明白。谓诗无法,岂其然乎?”[13]

[明]朱善《诗解颐》卷三:“‘有卷者阿’,则可以游歌之地也。‘飘风自南’,则可以游歌之时也。‘来游来歌’,君以和平之音唱也。‘以矢其音’,臣以和平之音和也。此所谓总序以发端也。……夫惟虑之于极盛之时,此有虞之廷,所以有舜与皋陶之赓歌;有周之卷阿,所以有王与召公之矢其音也。”[14]

[清]王先谦《诗三家义集疏》卷二十二:“《尚书序》‘皋陶矢厥谟’,与此陈诗以告上意同。”[15]909

朱熹所言“赓载歌”指的是《尚书·虞夏书·益稷》中舜与皋陶所和的一段赓歌。为了论述方便,兹引全文如下[5]302-304:

夔曰:“戛击鸣球,搏拊琴瑟以咏。祖考来格,虞宾在位,群后德让。下管鼗鼓,合止敔,笙镛以间。鸟兽跄跄。箫韶九成,凤皇来仪。”夔曰:“於!予击石拊石,百兽率舞,庶尹允谐。”

帝庸作歌,曰:“敕天之命,惟时惟几。”乃歌曰:“股肱喜哉!元首起哉!百工熙哉!”皋陶拜手稽首,扬言曰:“念哉!率作兴事,慎乃宪,钦哉!屡省乃成,钦哉!”乃赓载歌曰:“元首明哉!股肱良哉!庶事康哉!”又歌曰:“元首丛脞哉!股肱惰哉!万事堕哉!”帝拜曰:“俞,往钦哉!”

上文首先描述了一个完整的仪式过程。据《仪礼》之《乡饮酒礼》《乡射礼》《燕礼》《大射》四篇言之,饮酒之礼先升歌,次下管,再间歌,末合乐。如《仪礼·燕礼》云:“升歌《鹿鸣》,下管《新宫》,笙入,三成,遂合乡乐。”[16]2215升歌即鼓瑟歌诗于堂上,文中“搏拊琴瑟以咏”“下管鼗鼓”“笙镛以间”恰好与仪式用乐中升歌、下管、笙入三个环节相吻合。记述完庙堂祭祀的乐舞盛况后,《尚书》紧接着记录了舜帝与皋陶君臣唱和的场景。由此可见,舜帝、皋陶的酬唱之作是在仪式场合即兴完成的。这则材料让我们对周代歌诗文本复杂的生成过程有了更多的认识。虽然今天我们已经无从判断这首赓歌是否曾经进入过《诗》文本,但有一点可以肯定,即从对歌的创作模式来看,这首赓歌与《诗经》中的部分作品尤其是《雅》诗确有相似之处。李山先生在《〈尚书·虞夏书〉三篇的写制年代》一文中通过历史语言学的方法,对《尚书·虞夏书》的写制年代做了细致的考索,他的结论是《尧典》(今文《尚书》的《尧典》包括《舜典》篇)、《皋陶谟》(今文《尚书》的《皋陶谟》包括《益稷》篇)、《禹贡》等三篇为西周中期写制的文献[17]400-423。马银琴先生在讨论《尚书·尧典》中“诗言志”观念的产生时间时,也认为当产生于西周中后期[18]19。这些意见都有力地推翻了《虞夏书》成于战国或春秋的旧说,证明《虞夏书》是相当可信的西周文献。明确了这一点,我们就可以确认《尚书·虞夏书》中记载的赓歌形态至晚在西周中后期就已经存在了。值得一提的是,李山先生在分析《虞夏书》的写制时代时,也注意到了《益稷》中上述文字与《卷阿》的密切联系。他不无风趣地说道:“它们的共同特点是三个主谓句,押同样的韵,用同样的语尾词,所以,读来有‘一顺边儿’的感觉。”[17]417可见,《卷阿》与《益稷》中的赓歌形态确有相似之处。

那么,明确了《卷阿》是一首赓歌,它的抒情口吻和唱和形态会是怎样呢?这对于破除“错简”陈说又有何帮助?马银琴先生在分析《周颂·雝》时注意到《诗经》在唱诵过程中“口吻分化”的现象,她指出《雝》实际上是主祭者周王与其他人分角色完成的对唱之作,诗中的人称关系发生过多次转换[18]164。姜晓东在分析历史上另一首争议很大的诗歌《卷耳》时,也提出了从周代歌诗演唱艺术“口吻分化”的角度去理解的思路[19]。姜文也引用了《尚书·益稷》篇,另外还旁及清华简《耆夜》《竹书纪年·帝舜有虞氏》所载《卿云歌》《穆天子传》所记《白云谣》等其他文献。这些材料有一个共同特点,即它们都是具有仪式情境及作者信息的酬唱之作。他在文中做了一个可贵的尝试,即把这些仪式背景及人物介绍统统去除,只保留诗歌的文本部分。以《益稷》篇为例,就会出现下面这样一个诗文本:

敕天之命,惟时惟几。

股肱喜哉!元首起哉!百工熙哉!

念哉!率作兴事,慎乃宪,钦哉!屡省乃成,钦哉!元首明哉!股肱良哉!庶事康哉!

元首丛脞哉!股肱惰哉!万事堕哉!

俞,往钦哉!

在纯粹静态的诗文本中,随着诗歌情境化标记的脱落,我们的确已经很难辨认出每一句诗原来的作者身份。由于全诗语言形式相近,逐章换韵,很容易让人误以为这是出自一人口吻的个体抒情之作。再如清华简《耆夜》篇也是如此:

武王八年,征伐耆,大戡之。还,乃饮至于文太室。毕公高为客,召公保为介,周公叔旦为主,辛公讵甲为位。作策逸为东堂之客,吕尚父命为司正,监饮酒。

王夜爵酬毕公,作歌一终,曰《乐乐旨酒》:“乐乐旨酒,宴以二公。恁仁兄弟,庶民和同。方臧方武,穆穆克邦。嘉爵速饮,后爵乃从。”

周公或夜爵酬王,作祝诵一终,曰《明明上帝》:“明明上帝,临下之光。丕显来格,歆厥盟。于……月有成辙,岁有臬行。作兹祝诵,万寿无疆。”

倘若我们剥离其仪式背景及表演标记,就会得到下面的诗文本:

乐乐旨酒,宴以二公。恁仁兄弟,庶民和同。方臧方武,穆穆克邦。嘉爵速饮,后爵乃从。

蟋蟀在堂,役车其行。今夫君子,不喜不药(乐)。夫日□□,□□□荒。毋已大乐,则终以康。康乐而毋荒,是惟良士之。蟋蟀在席,岁聿云暮。今夫君子,不喜不乐。日月其迈,从朝及夕。毋已大康,则终以祚。康乐而毋荒,是惟良士之惧惧。蟋蟀在序,岁聿云□。□□□□,□□□□。□□□□□□,□□□□。毋已大康,则终以惧。康乐而毋荒,是惟良士之惧惧。

尽管有不少学者怀疑清华简《耆夜》篇所载史事的真实性,认为它是战国时期的托古之作。但正如陈鹏宇所言:“《耆夜》既是战国时期的作品,我们至少可以从中窥探出已经亡失的饮至礼的端倪。”[21]单就其保存的礼制形态而言,《耆夜》仍具有一定的参考价值。饮至礼下《耆夜》篇所展现出的复杂唱诵形态值得我们重视。

笔者不惮其烦地引述姜文已经做过的工作,是因为这种尝试对于探讨《卷阿》这一特殊的诗文本同样具有启发性。上文我们从仪式歌演的角度论证了《卷阿》是一首赓歌,其实,诗文本本身所透露出的此诗在最初创作时的唱诵形态也能很好地印证这一观点。需要说明的是,朱熹等人主要揭示了《卷阿》是召公为酬答成王所作,换句话说,他们仍是把全诗当作抒情主人公单一的赓续成王之作。本文对“赓歌”的定义与朱熹稍有不同,我们主张《卷阿》是一首赓歌,着眼点在于诗歌的内部形态。所谓“赓歌”,并非指《卷阿》是召公对周王的赓续之歌,而是旨在说明《卷阿》本身成于众口,诗文本内部可能存在多个抒情口吻。从诗文本本身来看,从首章“岂弟君子,来游来歌,以矢其音”到“矢诗不多,维以遂歌”,它展现的恰是一场完整的“首章标其旨,卒章显其志”的对歌场景,可谓周代“使公卿至于列士献诗”制度的活化石。马瑞辰已经注意到了这一现象,他说:“‘以矢其音’及末章‘矢诗不多,维以遂歌’,乃召康公欲人之陈诗答王。《尔雅》:‘对,遂也。’《广雅》:‘对,答也。’对为遂,则遂亦可训对,遂歌犹云答歌也。”[22]918其中“召康公欲人之陈诗答王”表明此诗包含了召公及人臣(可能还不止一个)等多个抒情口吻。根据诗歌的句式特征及用韵形态①参酌王力《诗经韵读》、王显《诗经韵谱》二书的研究成果,根据押韵情况可将《卷阿》分章如下:有卷者阿(歌部),飘风自南(侵部)。岂弟君子,来游来歌(歌部),以矢其音(侵部)。以上交韵。伴奂尔游(幽部)矣,优游尔休(幽部)矣。岂弟君子,俾尔弥尔性,似先公酋(幽部)矣。尔土宇章,亦孔之厚(侯部)矣。岂弟君子,俾尔弥尔性,百神尔主(侯部)矣。尔受命长(阳部)矣,禄尔康(阳部)矣。岂弟君子,俾尔弥尔性,纯嘏尔常(阳部)矣。以上疏韵,章内换韵。有冯有翼(职部),有孝有德(职部),以引以翼(职部)。岂弟君子,四方为则(职部)。(阳部),如圭如璋(阳部),令闻令望(阳部)。岂弟君子,四方为纲(阳部)。以上章内换韵。凤皇于飞,其羽,亦集爰止(之部)。蔼蔼王多吉士(之部),维君子使(之部),媚于天子(之部)。凤皇于飞,其羽,亦傅于天(真部)。蔼蔼王多吉人(真部),维君子命(真部),媚于庶人(真部)。以上疏韵,三句起韵。章内换韵。凤皇鸣(耕部)矣,于彼高冈(阳部)。梧桐生(耕部)矣,于彼朝阳(阳部)。(脂部),喈喈(脂部)。君子之车(鱼部),既庶且多(歌部)。君子之马(鱼部),既闲且驰(歌部)。矢诗不多(歌部),维以遂歌(歌部)。以上不完全交韵。参见:王力.诗经韵读·楚辞韵读[M].北京:中国人民大学出版社,2012:320-321;王显.诗经韵谱[M].北京:商务印书馆,2011:276-278。,我们尝试模拟出《卷阿》的对歌形态:

首章:召公唱

有卷者阿,飘风自南。岂弟君子,来游来歌,以矢其音。

第二章:大臣甲唱

伴奂尔游矣,优游尔休矣。岂弟君子,俾尔弥尔性,似先公酋矣。

第三章:大臣乙唱

有冯有翼,有孝有德,以引以翼。岂弟君子,四方为则。

第四章:大臣丙唱

卒章:召公唱

君子之车,既庶且多。君子之马,既闲且驰。矢诗不多,维以遂歌。

结合献诗程式及抒情口吻,我们可以确认首章与卒章应当是同一唱诵者陈述的开场白和结束语。通过下文对《卷阿》写制年代及作者的考辨,我们认为它可能出自召穆公之口。第二、三、四章,诗歌的句式类型及用韵习惯具有明显的差异,主题都是颂美周王,可能分别出自陪同周王出游的几位公卿大臣之口。一章之内究竟是由一人单独完成,还是分由几人唱和而成,由于材料所限,我们已经无法做出更多的推测。卒章“矢诗不多”①“矢诗不多”,毛《传》:“不多,多也。”“不”是语助词,前人对此多有论述。辅证了笔者的推断。召穆公在末尾慨叹陈诗之多,恰好符合《卷阿》成于众口的成诗特点。如果全诗由召穆公一唱到底,充其量只有周王与召穆公两首作品,就根本谈不上“矢诗不多”了。值得一提的是,笔者注意到王小盾先生在分析比歌与兴歌唱诵形态时,曾引用过这样一则材料:“若证之以田野资料,则‘比’‘兴’之分相当于水族民歌的‘双歌’‘单歌’之分。双歌指‘首与首或节与节之间形式上成对,内容上相近、相对、相反或并列的歌’;单歌则有主唱者负责开头腔和结尾腔,另选两人进行和唱。”[12]文中水族民歌的“单歌”与我们分析得出《卷阿》的对歌形态十分相似,它对于理解《卷阿》这类古老诗作的唱诵方式不无帮助。

综上所述,我们认为《卷阿》是一首主题统一、成于众口的赓歌,反映的是一次献诗活动的几段歌唱。“诗中诗”的套层结构决定了其文本内部存在多个抒情口吻,这在一定程度上也造成了各章章句形式及艺术手法上的差异。“错简”说的误区在于它未能充分认识到周代歌诗文本生成过程的复杂性。这提醒我们,要想准确把握《诗经》复杂文本的章句结构及表达内容,需要回到仪式歌演的原生语境,充分重视礼乐形态下的情境化理解。

三、《卷阿》作年辨正

《诗序》云:“《卷阿》,召康公戒成王也。言求贤用吉士也。”[1]1176郑玄《大小雅谱》云:“又大雅《生民》下及《卷阿》,小雅《南有嘉鱼》下及《菁菁者莪》,周公、成王之时诗也。”[1]858它们均认为《卷阿》是西周成王之诗。今本《竹书记年》有成王“三十三年,王游于卷阿,召康公从。”[23]王先谦认为“伪书不足信”,“此诗据《易林》齐说,为召公避暑曲阿,凤皇来集,因而作诗。盖当时喻王当屈体以待贤者,贤者则猥来就之,如飘风之入曲阿然。”[15]905王先谦此说实本于《易林·观之谦》:“高岗凤凰,朝阳梧桐。噰噰喈喈,菶菶萋萋。陈辞不多,以告孔嘉。”又《大过之需》:“大树之子,百条其母。当夏六月,枝叶盛茂。鸾鸟比庇,召伯游暑,翩翩偃仰,甚得其所。”[15]908值得注意的是,《易林》所言之“召伯”,在王先谦的转述下变成了“召公”。

关于“召公”“召伯”的区别,杨宽先生有过辨析:“《诗经》上所称‘召公’和‘召伯’是有区别的,召公是指召公奭,召伯是指周宣王时的召伯虎。”[24]以具体诗篇为例,《大雅·江汉》“无曰予小子,召公是似”[1]1236、《大雅·召旻》“昔先王受命,有如召公”[1]1249,这里的“召公”指的是召伯虎的祖先召公奭,又称召康公。而《小雅·黍苗》“肃肃谢功,召伯营之。烈烈征师,召伯成之”[1]1064、《大雅·崧高》“王命召伯,定申伯之宅”[1]1221及《召南·甘棠》[1]604之“召伯”当指召伯虎。不过,由于召伯虎谥曰“召穆公”,后来的文献也开始用“召公”指称召伯虎,遂使“召公”“召伯”发生混淆。当然,这不影响我们对《卷阿》做出判断。“召公”一词确有二指,但未有文献明确记载周初位列三公的召康公被降称为“召伯”。所以,《易林》所言“召伯”当指召伯虎。王先谦在转述的过程中,将“召伯”改作“召公”,滋生歧义,致后人产生误解。不少学者多据王氏所言以为召公就是周初辅助成王的召康公,其实就《易林》本义而言是不足为据的。

今人据《卷阿》的语词特征、诗歌风格,已经认定《卷阿》不会是周初的作品,《诗序》所言不足为信。但就具体意见来看,又有西周中期和西周晚期两种观点。李山[25]188-190、祝秀权[26]二位先生认为《卷阿》作于穆王时,聂石樵主编的《诗经新注》[27]及马银琴[18]220-221先生主张《卷阿》作于宣王时。那么,《卷阿》究竟是作于穆王时,还是宣王时呢?这里试做进一步的考辨。

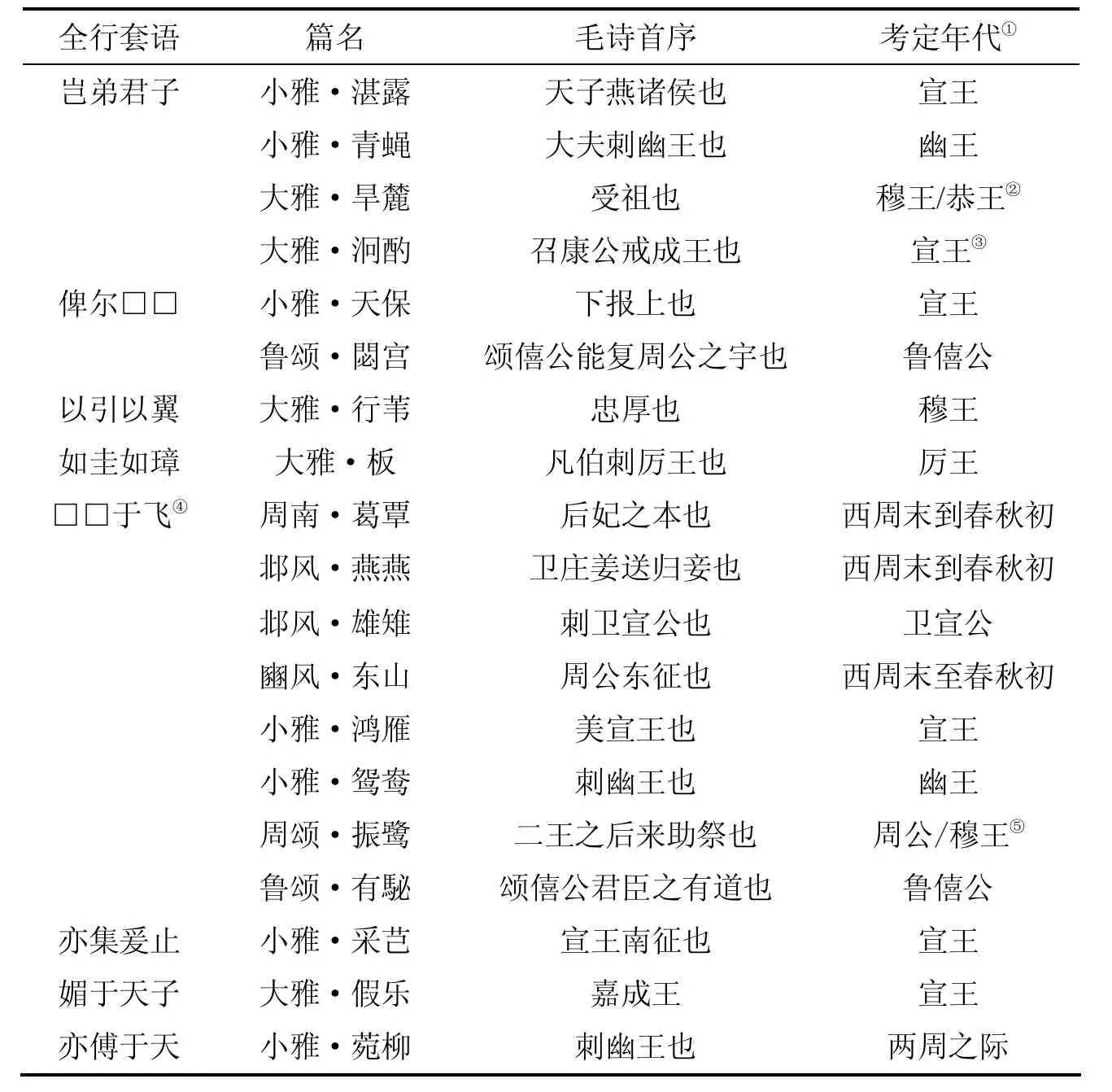

笔者在研读《卷阿》时发现,诗中“岂弟君子”“俾尔□□”“以引以翼”“如圭如璋”“□□于飞”“亦集爰止”“媚于天子”“亦傅于天”等成句大量出现在《诗经》其他诗作当中。王靖献先生把这类重复出现在数首诗或同一首诗当中的成句称作“全行套语”(whole-verse formula)[28]。这种“全行套语”或“成句”相比单个词汇凝固程度更高,更能稳定地反映某一时代的语言特点,可以成为识别某一时代语言特征的“标准器”。当然,在利用语汇对诗篇进行系年时需要格外审慎。我们认为如果仅凭籍一个词语断限一首诗的作年,风险相对较大,但当一批词语都呈现出某一特定的时代特征时,就需要引起重视了。笔者统计了《卷阿》中旁见于其他诗篇的“全行套语”语例,同时根据今人的研究成果,标出了这些诗篇的写制年代,试图通过语言的历史比较方法,找到《卷阿》的时代定位。表1 反映的是《卷阿》中“全行套语”的语例及时代情况:

根据表1 所示,我们不难看出,除“以引以翼”“振鹭于飞”两句所在诗篇及《大雅·旱麓》中“岂弟君子”的语例时代较早,产生在西周中期外,其他套语都集中出现在西周末至春秋初这一时期。从语言特征上来看,《卷阿》的写制年代当不早于西周晚期。

除此之外,我们还能从诗篇中出现的嘏辞识别它的时代特征。《卷阿》中出现了大量的嘏辞,如“俾尔弥尔性”“尔受命长矣”“茀禄尔康矣”“纯嘏”等。李山先生据《逸周书·谥法解》“弥年寿考曰胡”,认为“弥性”即“弥年”之义[25]190。他认为“弥性”之言不是一句吉祥祝愿的谀辞,而是对年迈周王的写实之语。笔者对此有不同意见。关于“弥性”,马瑞辰《毛诗传笺通释》已经指出:“弥者,镾之假借。”[22]915《说文解字·长部》:“镾,久长也。”[29]王国维先生《与友人论〈诗〉〈书〉中成语(二)》还举出两例两周铜器铭文《尨姞敦》“用蕲眉寿,绾绰永命,弥厥生”、《齐子仲姜镈》“用求考命弥生”,证明“‘弥性’即‘弥生’,由言永命矣”[30]。林义光先生也说:“俾尔弥尔性,谓使汝长生也。”[31]事实上,“弥性”即“弥生”,它是周代通行的祝福长生的嘏辞。据《仪礼·士冠礼》记载,士人在行加冠礼时,通常要戴具有三种不同象征意义的冠,并有相应的祝辞。戴冠时,第一冠的祝辞是“寿考惟祺,介尔景福”,第二个冠的祝辞是“眉寿万年,永受胡福”,第三个冠的祝辞是“黄耇无疆,受天之庆”[16]2066。不难发现,这类祈求寿考的祝嘏之辞并不限用在年迈的长者身上。曹建国先生统计分析了金文、《诗经》当中出现的祈福、祈寿嘏辞的语例及断代,其中包括“弥生”“纯嘏”“福禄”等见于《卷阿》篇的语例,发现《小雅》之《天保》《南山有台》《蓼萧》,《大雅》之《棫朴》《下武》《行苇》《既醉》《卷阿》等含有祈寿嘏辞的诗篇,大都作于西周中期以后[32]。曹先生的判断比较审慎,他只给出这类诗篇的断代上限,可以作为可靠的参考意见。《两周诗史》从另一个侧面也得出了相似的结论,它在分析《执竞》一诗时指出,在周初的诗歌中,“福”字大多单独使用,西周中后期“福禄”开始连言,“福禄”之祈在西周后期十分流行[18]159。《卷阿》中的“茀禄”,实际上就是“福禄”一词的异写。《尔雅·释诂》郭象注引此句作“祓禄康矣”,又《尔雅·释诂》曰:“祓,福也”[33]。可见,“茀禄”同“祓禄”“福禄”一样,当是西周中后期开始流行的祈福嘏辞。

表1 《卷阿》中“全行套语”的语例及时代情况

最后,诗中一些特殊的语词也表明《卷阿》的写制年代应当较晚。如“媚于天子”的“天子”一词,根据马银琴先生对西周铜器铭文资料的统计,发现西周初年的铜器铭文只称“王”而无“天子”,“天子”一词在康王末年才开始出现,昭穆时代渐趋流行[18]165。这进一步说明了《诗序》所言《卷阿》作于西周初年周成王时代的说法不能成立。再如“蔼蔼王多吉士”的“蔼蔼”一词,见清华简《周公之琴舞》简13 – 14:“差(佐)寺(事)王(悤)明,亓(其)又(有)心不易,畏(威)义(仪),大亓(其)又(有)慕(谟)……。”整理者注:“威仪,秦公钟(《集成》二六二):‘允义,翼受明德。”[34]王辉先生指出:“‘’读为‘蔼蔼’,出土文献最早的例子已到春秋早期。传世文献最早的例子为《诗·大雅》之《文王》、《卷阿》。”“‘蔼蔼’‘济济’在西周金文中未出现过,就目前资料判断,《文王》、《卷阿》以及清华简《周公之琴舞》极可能是西周晚期乃至春秋时作品,是后人追述往事。”[35]王辉先生的意见能够辅证我们认为的《卷阿》成于西周晚期的说法。

综合全文,本文首先考证了《卷阿》诗中的“君子”当指周天子,次论《卷阿》是一首主题统一、成于众口的赓歌,又据《易林》考订其中的“召伯”当指宣王时代的召穆公。最后根据此诗成于西周晚期,我们大胆推测《卷阿》很可能是召穆公带领群臣赞颂周宣王的唱和之作。《易林》中“召伯游暑”透露出召穆公也出席了此次出游。不过,德高望重的召穆公不是《卷阿》的称颂对象,他很有可能是这次赋诗活动的主持者。