高效结合高职教育和职业启蒙教育的研究

2020-03-17王浚榛

王浚榛

[摘 要] 职业是学生未来社会生活的重要基础,因此职业启蒙作为对职业的预先认知和了解显得尤为重要。目前,青少年的职业启蒙教育以学校教育为主,但相关教育资源匹配不足。以通识教育为主的一些本科院校通过公益活动的方式参与其中可以提供更多的教育资源,但相对更偏重于科学启蒙方面。考虑到我国高职教育以学生的职业化发展为主,因此以高职学生为主导者的职业启蒙活动可以弥补大多通识教育的本科院校职业启蒙教育情况中对职业认知的不足,与之形成互补。研究通过设计来寻找核心影响因素,探索如何能将职业启蒙活动进行得更加合理和高效,促进职业教育与基础教育更高效地结合;以使青少年职业启蒙活动发挥更大的作用,以及促进本校大学生志愿服务能力和综合素质的提高。

[关 键 词] 职业启蒙;高职教育;青少年;基础教育

[中圖分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2020)35-0177-03

一、前言

人类社会中几乎人人都要工作,人人都有自己的职业,越早确定自己适合从事的行业类别,就可以减少迷茫,可以更早地为自己的未来做准备,从而快乐地生活、快乐地工作。如何实现?职业启蒙教育是一个很好的方式。目前各个国家都开始重视职业启蒙教育。就国外而言,20世纪初以来,美国、德国、英国、瑞典、日本等国家都相继在青少年中推行职业启蒙教育,这些国家将职业启蒙作为学生未来职业和社会生活的重要基础,着眼于学生未来发展。例如,日本的《学习纲要指导》、美国的《从学校到就业法案》、瑞士的《联邦职业和专业教育及培训法》等,都给职业启蒙教育起到了保障作用。在美国,孩子从六岁开始就要接受职业生涯规划教育,日本从幼儿园开始就渗透职业生涯理念等。

我国改革开放以来,职业启蒙教育也开始逐渐繁荣,我国的职业启蒙教育主要来源于以下三种环境:家庭、学校和社会。家庭作为青少年职业启蒙教育必不可少的一环,源于家庭启蒙职业教育的便利性,孩子对于父母的工作具有近水楼台先得月的了解优势,尤其是在特殊的行业中,如我们生活中可以看见的教师世家、医生世家、军人世家等。相比之下其他行业中起到的作用较为有限。某些时候家庭更多看重孩子的学业,培养孩子职业教育的意识较低。就我国的平均教育水平来讲,相当一部分家庭父母的受教育程度偏低,不愿意子女从事他们的行业,所以相对的帮助也较少。此外家庭教育重说教、轻体验,造成孩子的逆反心理等,使家庭在职业启蒙教育中困难重重。

除家庭之外,社会活动也有助于青少年的职业启蒙。一些社会培训机构开设一些职业体验课程。这些活动趣味性强,具有比较良好的体验性,在社会上有比较积极的影响。还有现在网络如此发达,网络上对各种各样的新型职业、活动的介绍也为青少年打开了一扇门。尽管这些活动可以起到一定作用,但是能体验的职业种类有限,而且相当一部分呈现短时性、碎片化,全面性较差,加上相当一部分培训机构的职业体验活动都是付费的,是娱教服务的商业项目,后续的持续性较差。整体来讲,社会活动在职业启蒙教育中作用也极其有限。

相比之下,学校作为教育的场所,自然承担大部分职业启蒙教育的重任。义务教育阶段,学校开设启蒙课程,这些课程可以和一些职业体验相结合,比如小学的劳动课和科教课。学校启蒙教育虽然能让青少年学生接触一些新鲜事物,了解未来的行业,但相对来讲课程受重视程度欠缺,因此学校的职业启蒙教育师资力量相比其他学科较为薄弱,相对来讲,体验和方法也较为缺乏。

为了弥补中小学职业启蒙教育的不足,有一些高校参与到中小学的职业启蒙教育中来。传统高校的学生本身属于通识教育,而且自身具备理论优势,但是缺乏对职业的理解,因此绝大部分职业启蒙教育活动是培养了中小学生的科学意识,给青少年提供的科技体验影响较多,在其他方面体验不足,同时对职业的认知也较为缺乏。

考虑到我国高职教育过程中的一些特点和优势,包括高职生更加注重实操能力,而且高职学生在学生阶段后期已经知道了自己的职业范围,对自己职业了解也更加清晰,因此作为职业启蒙教育资源的补充,以高职生为主的施教主体可以弥补本科生在职业启蒙活动中的不足,二者互补可以更加充实职业启蒙的教育资源力量。因此笔者组织了以高职学生为主导者的职业启蒙活动,并通过专门设计和分析,来探索如何能将高职生参与主导的职业启蒙活动进行得更加合理和高效,以期通过这样的活动来促进职业教育与基础教育的高效结合,促进高职教育资源在大学生志愿服务公益活动中向基础教育和社会服务延伸与辐射,促进本校大学生志愿服务能力和综合素质的提高。

二、实验方法

本次活动依托江阴职业学院团委组织,项目的实施志愿者主要是大二、大三的在校生,且此前未参与过同类志愿者活动。志愿者队伍共计8支,每支队伍10位志愿者。其中4支来自工程技术类学院,编号A1、A2、A3、A4;4支来自人文管理类学院,编号B1、B2、B3、B4。两类志愿者队伍各有一支队伍进行了活动前培训,分别为A1和B1。培训主要包括心理学、教学技巧、沟通、经验分享等方面。活动流程包括前期材料准备;实际课堂现场活动;课后问卷调查。其中问卷调查分为两种,分别针对志愿者和青少年,设计内容主要围绕志愿者和青少年的基本情况、活动的趣味性和知识性、志愿者能力的提升等,包含了25个问题,题型为单选题、多选题。在每一个活动开展结束之前,我们都对参加活动的大学生志愿者和少年儿童进行问卷调查。活动期间,一共发放问卷287份,回收有效问卷279份。

三、实验结果和讨论

为了更好地挖掘和发挥问卷的意义,笔者对问卷中的问题进行了分类以及统计学处理。为了分析统计这次活动对高职生能力提高程度的影响,将能力指标分为职业素养和专业能力两大类,每个大类中又分别分为三个具体的能力说明;为了探究此类活动对不同专业学生的影响情况,将参与志愿者活动的学生根据专业分为人文管理和工程技术两大类。

我们将职业素养细化为沟通能力、组织协调能力、团队协作能力三个方面,将专业能力细化体现在实操能力、对专业的认知、对专业未来思考三个方面。表1和表2中的数据源于问卷调查的统计分析,其中相关指标在问卷中体现为单选题,共有“提高”和“没有提高”两项,通过统计所有的志愿者的情况,根据专业分類和比例数据得出表1和表2中提高和没有提高的比例数据。另外我们定义“提高均值”和“提高”数值一样,“综合能力提高因子”为职业素养和专业能力两类,每一类为相应三项细化能力的均值。

在沟通能力方面,工程技术类专业的志愿者中有57.6%的人有提高,人文管理类则有50%;在组织协调能力方面,技术工程类有55%的人有提高,人文管理类则为47.5%;在团队合作能力方面,技术工程类为75%,人文管理类为65%。整体来看,技术工程类在职业素养能力提高方面(62.5%)高于人文管理类(54.2%),而在专业能力方面则是63.3%和61.7%,二者区别不大。

两类相比较,针对人文管理类的学生而言,职业素养类中的相关能力相比工程技术类专业的学生,自我认为提高得不明显。笔者认为,人文管理类的学生平时的教育更加偏重于这些能力的培养,因此相应的基础能力还是要高于工程技术类;而整个志愿者活动中和青少年的沟通、互动,甚至分组管理等这些行为都是人文管理类专业日常更容易接触到的;相比之下,技术类专业的学生,基础相对薄弱,类似经历较少,因此对此类活动感触颇深,自我评价中认为提高得比较明显。另一点就是发现专业能力方面均有提高,提高程度相差无几。通过和受访者交谈,笔者发现主要在于两个原因:一是源于预先准备这些课程,是从青少年能够理解的角度,很大意义上来讲这个是有益于对专业的思考;另外一个方面源于课程实际交流过程中,青少年提出的一些问题,可以促进学生对自己专业的思考,况且青少年想象力丰富,很多问题都是天马行空,有时会有极大的启发性。

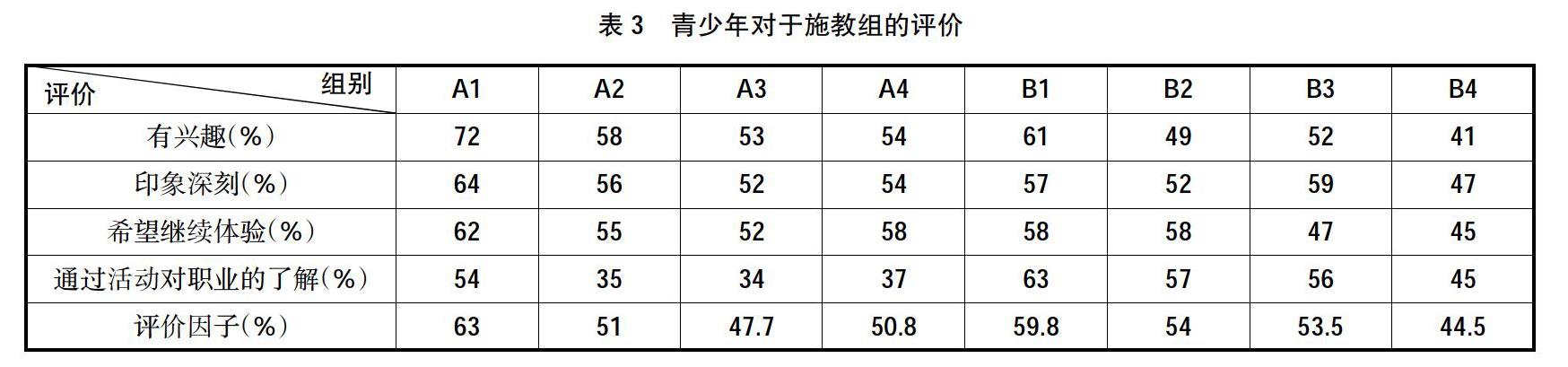

除此之外,我们还对青少年进行了问卷调查,以期从受教者的角度来评估活动(见表3)。表中数据来源于每组结束后青少年问卷的结果。其中指标分为四类,分别为“有兴趣”“印象深刻”“希望继续体验”和“通过活动对职业的了解”四项。其中这四项中针对不同的组每一项的数据为该组中受教的所有青少年对问卷中该题目的评价统计。其中该题目依然只有两个选项,“有”和“没有”;该项数值为问卷中该组青少年回答是“有”的比例。其中,“评价因子”为该组四项指标的加权重平均,每项的权重取0.25。可以发现A1和B1两组的评价在各种的专业大类中排名均为首位,说明活动前的培训对施教的效果提升明显。经过现场调研发现,经过培训的这两组青少年在这种活动中更多的是参与者,与活动的联系感更强,课堂气氛浓烈,相比传统的听课方式要注意力更加集中,更加有助于形成印象,对职业的理解更为直观。

四、结论

通过这次志愿活动的整体评价分析可以看出,职业启蒙可以作为一项对高职生教育的能力拓展项目。因为这样的志愿活动使高职生(无论是人文类专业还是工程技术类专业)的能力均有提高。初步的数据对比研究说明,高职生参与的职业启蒙教育活动尤其是对工程类的专业高职学生来讲,整体能力提高得比较明显。这是由于此类活动对能力的要求比较全面,不仅需要专业知识,还需要沟通、协调等其他“软实力”。

此外,职业启蒙活动需要参与者和组织者的综合能力比较强,为了把该类活动举办好,学校预先对参与的高职学生进行综合培训对活动最终效果是有好处的,说明可以针对不同专业的学生邀请相关有经验的教师为最后活动设计把关,学校事前要对高职学生志愿者进行系统的培训,包括心理学和专业知识等。

此外,针对青少年特点,在职业启蒙教育活动过程中,施教过程要深入浅出,同时除了说教之外,如果能够编排一些情景剧,让受教的青少年直接以活动的形式参与进来则是一个很好的方式。本次活动说明这样的做法可以提高施教效果。本次活动相关的方法也可以为后续类似的活动提供一定的参考意义,让后续活动更加有效。

◎编辑 郭起珍