雕塑“场域”浅说

2020-03-17胥建国

胥建国

古人描绘天地,将万物设置在一定时空中展开,从而构建一种宏大或细微的场域景象。《三五历纪》中描述天地浑沌,盘古生其中。万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。盘古身体化为天地各物。骨节为山林,体为江海,血为淮渎,毛发为草木,日月盈昃,辰宿列张。之后的《淮南子·览冥训》中说女娲炼五色石以补苍天,正四极。如此景象皆是人类在构建天地间自己栖居的场域图像。

这种场域图像对于塑绘者来说,就可容天地于一殿堂,化山川卧呈手掌,既处其外,也居其中,天人同构。人类用心与靈来感知自我与外界,以其自身量度天地万物,借塑绘之道予以呈现。虽说场域一词中“场”指某种空间区域,其中具有一定性质的物体能对与之不相接触的类似物体施加一种影响或者是一种力;“域”,是指一定疆界内的地方,界定范围内外之别,“场域”就包含了物化性质的环境,也暗示彼此间相互关联的一种时空存在。借“场域”一词用于传统雕塑正好能描述雕塑自身及其周边事物之间所构建的状态。古人所营造的雕塑无论大小、雄壮豪迈还是婉约可人,无一不在其所占有的空间中与四周建立一种特别的关系。观或不观,来或不来,场域就在那里,进入其间的每一次扰攘,无论同频还是消震,皆是场域中的一幕精彩。

“场域”一词是在传统雕塑中罕有,但实际的运用却早就存在。语言词汇的挪用迁徙是文化生发、知识累积的必然,很多时候也能因此拓展本领域的边界。本期以“传统雕塑场域说”为主题,邀请几位专家学者,从各自角度对此进行解读,以期读者更多的关注与思考。

“场域”属于社会学理论,是一种关于人类行为的概念。19世纪中叶由库尔特·考夫卡等提出,其中心含义是指人的行动始终都受着周边环境的作用。“场域”包括物理环境和人之行为两部分,以及与二者相关的因素。“场域”也可以理解为一种相对独立的社会空间,这里说相对独立包含有多个不同社会空间的并存与交叉的性质。譬如某一宗教场所内部是独立空间,但与外部链接后也会兼做社交场所等。

但是,拿西方一百多年来形成的概念和理论来探讨具有数千年文明的中国传统艺术,显然存在着语境方面的对应性问题。如果没有对应性也就谈不上相提并论,免得张冠李戴,驴唇不对马嘴。这种硬性将西方的东西强加于中国的做法并非少见,其原因无非与近现代西方强势文化有着深层联系罢了。因而这里探讨的“场域”希望仅就中国古代雕塑所处的特定环境来对应探讨,不做更多的对应诠释与拓展。

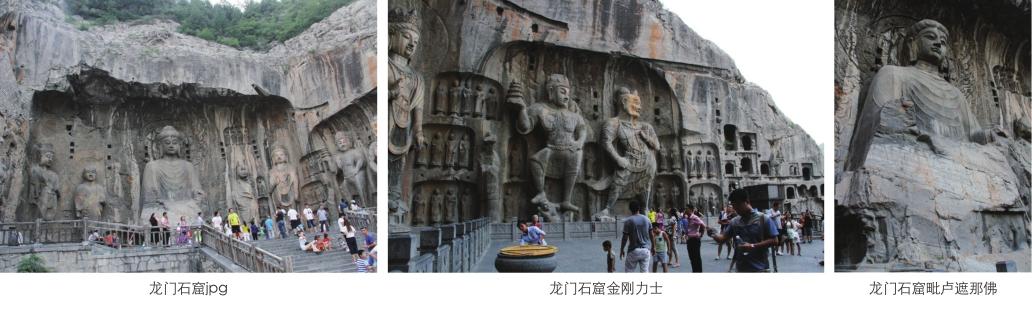

中国古代雕塑两大主线,一是陵墓雕塑,二是以佛教为代表的宗教雕塑。前者以唐乾陵为例,后者以龙门石窟奉先寺为例,之所以如此,是两者的背景人物和时间有着许多共性。

中国帝王陵墓封土方式在周朝采用的是“覆斗方上”式,初唐太宗李世民开创了“因山为陵”葬制,将建筑群与雕刻群结合,置于有“龙盘凤翥”之势的山峦之上,建造了昭陵。而唐高宗李治和武则天的合葬墓乾陵在借鉴昭陵形制基础上,采取了“因山造陵”的方式,陵园仿唐都长安城格局营建,分为皇城、宫城和外郭城,成为中国古代帝王陵墓中最有特色的陵墓之一。

这座位于陕西省咸阳市乾县县城北部的陵墓,充分借用了梁山三个峰的山势形态。北峰最高,设乾陵玄宫位于其上,作为主峰,南面两座遥相呼应,形似“乳峰”的山峰与北峰形状、尺度自然生成的地貌特征使整个陵的形态宛若一位女性仰卧于大地的身躯,隐喻象征之意巧而不拙,气势恢宏,意象万千。两峰中间司马道两侧并列设置的石像生排列整齐,对称有序,选题准确恰当,雕工精细朴拙,展现了陵墓的深邃文化和艺术的高超。期间,雕刻虽然只是整个陵墓的一小部分,但作为点睛之笔为陵墓增添了重要的文化内涵和艺术氛围。因而说,乾陵首先是一个整体的景观设计,融自然与人工为一体,很好的体现了设计的总体理念,其二才是游走期间的雕刻,雕刻只能说是附属,是整个陵墓的一个组成部分。

洛阳龙门石窟奉先寺在建造之初是一所木质构造的佛教寺院,建筑依山而修,内部造像沿山体开凿的三面崖壁有序组合在一起,大小高矮配置均为佛教造像最完整完美之形制,并非现在开敞的样子。

据现存《河洛上都龙门山之阳大卢舍那像龛记》碑讲,“大卢舍那像龛”完工于唐高宗上元二年(675年),奉先寺的始建时间为679年,稍晚于大佛的开凿,但遗憾的是,奉先寺建好后才四十余年就毁于洪水之灾。此事可鉴于《旧唐书·五行志》,内文载:“(开元)十年二月四日,伊水泛涨,毁都城南龙门天竺寺、奉先寺,坏罗郭东南角,平地水深六尺以上,屋舍树木荡尽”。如是说,奉先寺最初的模样实是一室内的景象,而非今日之敞开式,今论之必从此始方能求原得真。

依据相关寺庙大殿建筑的空间构想,可以想见,当初寺内不仅香火浓盛,佛像在烛光映照中也一定充满着神秘气氛。当礼佛进香之人步入大殿,虔诚之心必会被面容慈祥,大慈大悲的卢舍那大佛所吸引,即便是稍有旁骛,昏暗烛光里置于两侧的金刚力士也会摄人心魄,教人潜心礼佛。

从这点看,唐初的工匠就已是深谙建寺与造景的关系,已懂得造像尺度与观者之间的视觉关联和情景交融。也正如此,大佛的慈祥与力士的威猛的主辅对比氛围,大佛头部有意加长的比例,金刚力士头部与身体的比例,大佛、二弟子、菩萨几近圆雕的高起伏与金刚力士的中起伏有意识的区分处理,都为大殿营造礼佛气氛,使每一位进入大殿的人感受佛的慈悲大度,形成了终极的环境设计。或许这也就是“场域”理论所研究的范畴在中国古代已涌现的范例吧。

由此,我们在学习研究中国古代雕塑的时候,不仅要研究每一件雕塑或每一尊佛像的造型规律和表现手法,更重要的是要把它放在原有整体环境和语境中去探讨,或许才会获得更科学更艺术的结果吧。