万变——吕品昌的艺术历程

2020-03-17郅敏

郅敏

经过多方精心筹备,2020年10月17日,中央美术学院美术馆迎来了中央美术学院造型艺术2020年度提名展“埴象——吕品昌艺术作品展”的开幕。中央美术学院造型艺术年度提名展是重量级的学术展览,具有广泛的社会影响力和知名度,是对被提名艺术家艺术成就的肯定和学术贡献的回顾。

展览如同一幅长卷,将著名艺术家吕品昌40年艺术创作演进道路徐徐打开,全面展示了他每个阶段的代表性作品。作品跨度从上世纪80年代初的成名之作到2020年的最新探索,反映出吕品昌在不同阶段对中国社会发展的思考和回应,呈现出蓬勃的艺术创造力。吕品昌以陶瓷这种世界性的语言作为主要载体,不断拓展雕塑语言的边界,建立了雕塑材料研究的创作方法论,形成了极具创造力价值的当代中国艺术典范。

当回顾吕品昌这样能一位够建立体系的艺术家的作品时,会发现尽管创作生涯漫长,作品之间的关系却是环环相扣、相互生发的。从吕品昌1982年的泥片卷制的“阿福”系列开始,到逐步演化出1992年的“中国写意”系列,再到1995年开启探索宏观视角下的意象表达的“遗迹景观”系列,它们之间有着很强的渐进性和逻辑性。从2004年粗放、厚重的《太空计划》,到2011年薄如蝉翼的盲文瓷片《触摸世界》,看似非常不同的两个系列作品,亦源于对雕塑材料本源的拓展。2016年的“捆绑的形体”系列可以看作是“阿福”系列的深化,而2017年开始的“原型与复制”系列,又可以上溯至80年代“残缺美”的追问,不断反思物质表象,重建精神高地。吕品昌这一代艺术家的生长正好与改革开放以来中国社会的变迁相重合,可以说,1978年以来的中国社会变化无时无刻不在影响着艺术家。这样来看,吕品昌以不断变化的艺术实践成为中国改革开放40余年来社会演进的物证之一,既是个体才华的印记,更是时代进程的象征。从这个意义上说,吕品昌40年来的艺术创造轨迹可谓“万变”。

而“万变”不离其“宗”。文化容量越大的艺术家,越像大顆粒的钻石,可以切割出更多的折面,每微微转动一下角度,便散射出不同的光芒。在吕品昌看似“万变”的艺术形式之中,凝聚着他对于中国文化艺术的赤子之心,贯穿着“由技入道”的东方哲学精神。他以陶瓷材料为基点,以雕塑形态研究为核心,以空间拓展为理念的创作主干上,不断深入挖掘传统技艺,建立具有世界目光的艺术观和完整的学术系统,影响了无数后学。如今,吕品昌正值艺术创造的壮年时期,不断将中国优秀传统文化转化为具有时代气象的作品,艺术之树可谓生机勃勃,枝繁叶茂,硕果累累。

探索边界

1994年,时年32岁的吕品昌在中国美术馆举办了他在北京的首次个展《吕品昌陶艺雕塑展》,相信关注雕塑和陶艺的人士都会对当时展览轰动的场面和鲜明的作品面貌记忆犹新。展览展出了吕品昌上世纪80年代以来珍贵的探索,海报上印制了一件泥片卷制的头像,造型饱满,格调优雅,似乎并不“完整”。表面的缩釉形成晶莹润白的凹凸形状,润泽的釉下微微透出灰褐色胎质。这是人的参与、泥土和窑火共作的结果,真实记录了一个年轻艺术家的蓬勃心境。造型和材质之美在有度的发挥中拿捏的恰到好处,注入作品的精神也完美地呈现出来了。这是阿福系列的首批作品之一,虽然它并不是吕品昌“阿福”系列最典型的样式,但这件作品具有导火线和转折点的意味,也是吕品昌触探自我潜能的重要开端。

艺术,终将义无反顾地奔向艺术家的性格,奔向每个艺术家独特的自我。术业有专攻,闻道有先后。在触探自我的过程中,艺术家的表达有“早慧”,也有“晚成”。应该说,吕品昌是一位“早慧”的艺术家,一位较早就触探到“独特的自我”的艺术家,这当然非常难得。而吕品昌却常说:倾听自己的声音需要时间,而学会表达自己则需要更多的时间。他花了很长时间来学习充分表达自己,清楚认识到:艺术是精神的物化,有高远的艺术理想远远不够,精湛的技艺同样重要。

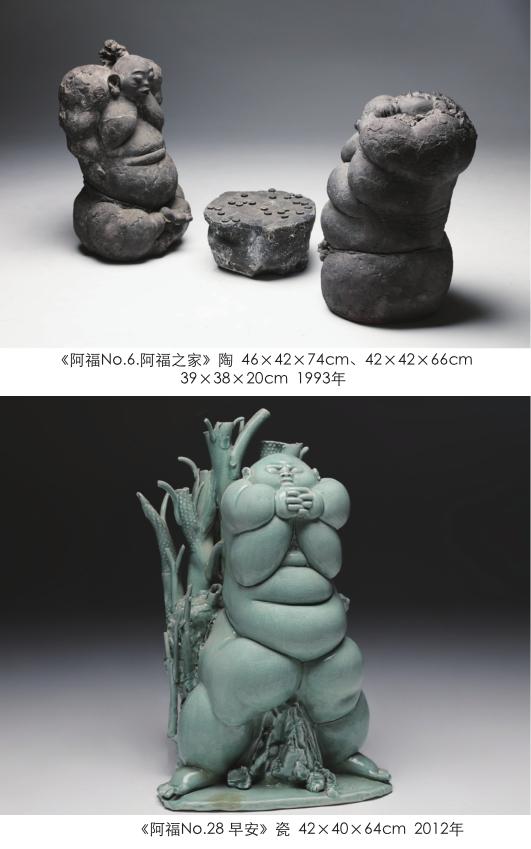

“阿福”系列是吕品昌探索陶瓷材料和雕塑形态如何合一的发端,也是他锤炼技艺的起始,表达出他转向探求中国传统雕塑造型宝库的决心。《阿福之家》在安徽宁国陶瓷厂完成,那是一个用煤窑烧制瓦缸的陶瓷工厂。烧制的瓦缸形制较大,需要所用泥料具有较好的“立性”,安徽宁国的泥料中有大量的熟料,含有比较粗糙的颗粒,高温烧制后黏土中丰富的铁质向釉面渗透,呈现斑驳沉稳的深褐色。由于泥性的不同,在塑造方法和成型方法上也和景德镇有所不同。宁国缸料的立性较好,适合泥板成型,可以尝试做较大的作品,但阿福的庞大体量仍然带来了烧制上的一系列技术问题,陶瓷在高温烧造中处于半熔融状态,一旦支撑不住,泥塑的人体将会断裂塌陷。

这样的创作方式需要对材料特质非常熟悉,考验艺术家对“度”的把握,因为泥片的膨胀和收缩不是无限的。泥片向外膨胀扩张时,随之变薄,增大了变形的机率,膨胀也有自身的限度。这种成型方式要求作者具备很好的塑造能力和对雕塑形态的成熟认识。做过一般泥塑的人都有体会,实心的泥塑可以通过泥土的加量和减量调整到适合的地步,而泥板围合的方式不行,几乎没有加减的余地,必须在“胸有成竹”的前提下一步到位,确定形态在空间中的位置。

吕品昌的泥板成型技艺在反复锤炼中不断精进,逐步走向极致,艺术家由此练出以泥板做人体的了得功夫。他以这种独特的成型方式不但在“阿福”系列中成功使用,而且创作了大量精彩的人体写生,其技术难度之高和造型品味之纯正,可以说达到了高超的水准。1993年,不懈的努力结出硕果,作品《阿福之家》获得“全国体育美术作品展”金奖,这无疑是给予年轻的吕品昌极大的鼓励,让他更加自信在这条边界探索的道路是行得通的。这件作品的主题是两个高士弈棋场景,形式则完全脱离了过往体育美术作品中的模式。在陶瓷材料运用方面远离了景德镇明清以来釉上釉下彩绘的装饰之风和精雕细刻的方法,显示出粗犷、大气之美。

与此同时,吕品昌以理論化的方式将自己的实践认知进行了完整表述,提出了关于“缺陷肌理”的美学讨论,与上世纪80年代中后期中国美术热点问题相契合,吕品昌成为介入“85美术新潮”的雕塑家之一,其意义和影响在之后的30多年中不断回响。艺术家从1992年开始一系列对古代名士的塑造被称为“中国写意”系列,在中国雕塑领域较早提出的“写意”雕塑概念。“中国写意”系列与“阿福”系列相互支撑,实践与理论相互并行,从不同方面探索具象与抽象的边界,残缺与完美的边界,材料语言与造型语言结合的边界。

在此基础上,吕品昌对材料之间结合的探索也在不断推进之中。在中央美术学院美术馆这座由普利兹克奖得主矶崎新设计的建筑南侧,近年来一直摆放着吕品昌的《太空计划》作品,建筑和雕塑交相辉映、融为一体。在校园中,还有两件尺寸较小的《太空计划》作品则长期陈列在中央美院图书馆,十几年来静静地与中央美术学院师生一起共享阅读文化与文明的时空。

如今,两处的《太空计划》作品都进入了中央美术学院美术馆展厅,和它的家族成员汇合,共同构建出铿锵有力的雕塑篇章。作为当代陶瓷媒介语言的开拓者之一,吕品昌大胆拓展了当代艺术家运用陶瓷材料的边界。这组从2004年开始创作的《太空计划》持续数年,作品恢弘、壮丽,开启了陶瓷与金属结合的先河,回应了中国在新世纪太空探索的标志性事件,表达出艺术家的敏锐性和社会责任感。“遗迹景观”系列、“太空计划”系列最终都延伸至户外公共空间,作品突破了陶瓷材料的局限,创造性地将陶瓷材料引入大型化、装置化、公共化的可能性探讨,启迪了无数后来者。

“探索边界”对于吕品昌而言,既是对外在的材料、泥性、造型的探索,更是对内在自我潜力、个人修养、耐心、谦逊之心的探索。二者相互推动,共同构建出吕品昌艺术生涯不断探索新办法、尝试新方式、跨界新领域的一条主线。

教书育人

1995年,吕品昌正式调入中央美术学院,开始了全新的教学与创作历程。彼时的中国经过将近20年的改革开放,观念和思想都在不断更新,迎来经济繁荣、社会大发展的跨越性转变。即将迎来站在世界舞台中心地位的时刻。在这样的社会大潮推动下,中国社会的方方面面都必然进行更加深入的改革和调整。中央美术学院作为中国最高艺术学府之一,教育紧跟时代需要,雕塑学科即将迎来教学改革的大幕。

同一年,中央美术学院雕塑系成立中国第一个陶瓷材料工作室,时年33岁的吕品昌出任工作室负责人。这是中央美院雕塑系成立的第一个材料工作室,也是整个中国的美术学院教学系统中较早设立的材料工作室。彼时的中央美术学院已经从王府井校区搬入望京的“二厂”过渡校区,教学建构也进入了新的时期。和其他艺术领域一样,雕塑界发生的材料研究、观念变革和形式探索也是深刻和丰富的。中央美院的“二厂时期”教学硬件并不理想,暂居望京临时的校区,艺术市场也没有兴起,但这一阶段是具有非凡活力的时期,是学术萌芽不断迸发的时期。如今雕塑界的重要学术成果很多都源自九十年代的酝酿期。可以说那是一个更为纯粹的时期,一个播撒火种的时期,一个面向未来的时期。

吕品昌对于陶瓷材料工作室的发展具有完整的学术构想。它的创建和发展从一开始就不是孤立的,它是雕塑系建构更为合理的教学结构中的一环,与雕塑系其他方面的教学始终交融在一起。他将中央美院雕塑系坚实的造型传统和博大的中国陶瓷文化相融合,从更大的艺术格局去看待中国艺术的未来趋势,建造一条非常宽广的学术之路。

1995年,吕品昌的“遗迹景观”系列诞生。这是继“阿福”系列之后新的艺术思考与技术表达。与“阿福”系列饱满、圆润的体积造型相比,“遗迹景观”系列是非常硬朗、深邃的,是抽象雕塑语言的探索。吕品昌将对考察大同云冈石窟、麦积山石窟的深刻的视觉印象表达出来。他没有刻画石窟中的彩塑,他把承载石窟的山体看作一个整体,山与石窟既是上天与人文共作的作品,也建立了自我设定的文化符号表达。在技艺层面,吕品昌从汉代明器中的大型建筑陶塑中吸取营养,拓展泥板制作器物的技艺。

1997年,中央美术学院雕塑系“文楼金属工作室”成立。2001年,又相继建立石雕工作室、木雕工作室、金属铸造工作室、构造工作室等现代材料工作室。至此,包括陶瓷工作室在内的六个现代材料工作室形成了相互配合、相互促动的良好态势,建构出较为完善的雕塑材料教学框架。这个材料教学系统和中央美术学院原有的写实传统研究、抽象形态研究、当代观念研究、当代公共艺术研究等数个学术方向相互配合、相互启迪、环环相扣,从而形成了较为完善、合理的学术架构和教学资源配置。之后,几乎全国各美术学院雕塑系也都大体借鉴了中央美院的模式进行了教学改革。

其间艰辛不易,也成果卓著。吕品昌在2011年出版的《陶瓷·雕塑》专著中曾经详细介绍过陶瓷材料工作室的相关情况。可以说,吕品昌是雕塑材料学科的奠基人之一,使中央美院的雕塑教学在继承传统的基础上,以更广阔的眼界和艺术创造力来对待这一古老而现代的材料。工作室的教学围绕如何锤炼造型语言、掌握陶瓷技艺、唤醒每位年轻艺术家独一无二的艺术心灵而展开:几乎每年都要聘请国际一流的艺术家开办课程;不间断地举办各种形式的学术展览和讲座,为学生们搭建展示平台。

吕品昌是有使命感的艺术家,不仅仅是个人才华绽放的使命感,而且是对艺术教育事业的使命感。吕品昌经常强调“教学相长”,在与青年学子的交流中,不断激活艺术思想。他倡导因材施教、不拘一格,强调中央美院陶瓷材料方向的艺术教育理念不是“趋同”,而是“趋异”。希望每位艺术家能够打开自己的一扇“窗”,能够看到自己的内心,找到自己最适合的语言方式。至今,中央美术学院雕塑系材料与观念研究方向已培养了近百名硕士、博士研究生,有很多已经在艺术界展露才华,未来可期。

完善自我

在40年的藝术历程中,吕品昌以致力于形式意趣的民族化为目标,不断纯化艺术语言,完善自我。他受《道德经》中“反者道之动,弱者道之用”的思想影响至深。吕品昌经常强调,唯有超越,才是真正的继承。继承传统不是表面模仿,更不是简单学习样式,而是领会“探求创造力表达”的精髓,才能不断超越过往的传统,形成新的精神传递。陶瓷,作为一种世界性的语言,世界范围的文明史中都有陶瓷文化的痕迹。如何将这一具有深厚文化含量的媒介推向更宽广未来,是吕品昌的艺术理想。

吕品昌也密切关注着这个日新月异的世界。艺术的魅力就在于我们可以透过作品可以看到创造它的艺术家,艺术家的思想、性格、价值观在物化的艺术作品中一一显现,能够看到艺术家生活的时代变迁。2012年《鉴宝者》的创作于吕品昌对于快速发展的社会的一些忧虑。艺术可以和哲学、文学、科学并行、相对独立地表达和阐释这个世界吗,答案应该是肯定的,这也许是一个更加需要艺术的时代。吕品昌曾谈及,进入现代社会以来,几乎所有人遭遇到同样的困境,整个世界充满太多批量化、模式化的生产,人们居住在几乎一样的楼房中,定时收看一样的电视节目,穿着雷同的服装,甚至连人的培养模式都愈发趋同。人们怀疑巨型的时代机器将走向哪里,它已经和我们所向往的“自在自由”的世界背道而驰、渐行渐远。高速运行的喧嚣社会更加需要人们不断平静下来,如同凝视历史遗迹一样宁静地注视内心。

在吕品昌看来,艺术也许能够帮助人们观看自然、审视内心、回望历史、面向未来。这个时代更加需要艺术来不断激发创造力和想象力,需要艺术来保护我们美好的好奇心,需要艺术来以不同角度、各种方式来探究、反思这个初被认知的世界。在吕品昌看来,所谓雕塑,即是造物,物从何来,从自然中来。人类用泥土进行最本真的塑造,人们从山上采出石料,将石料打成粉末,再掺入水成为可塑的泥土,塑造之后当泥土中的水蒸发后,再施以釉料用火进行烧制,釉料也是不同成分的矿物质金属,就这样,金、木、水、火、土共同创造出天人合一的陶瓷,这是人与自然对谈的一种方式,充满哲学意味。这种朴素的创造方式在中国几千年的陶瓷烧造历史中呈现出极为丰富的状态,不但作为中国传统雕塑最广泛运用的材料,也在与实用有关的器物造型中产生独立的美学标准。在吕品昌的艺术中,隐含了中国人独特的宇宙观、艺术观,对物质和精神的理解。这些文化积淀,都有可能成为雕塑家表达当代感受的珍贵资源。

艺术之路,有所突破都艰辛不易,小则成全艺术愿望、人生追求,大则引领社会价值、倡导时代理想。吕品昌性格耿直、明快硬朗,豪放中不失细腻,他为人热情、做事专注,具有鲜活的生命力和好奇心。吕品昌是要通过艺术之路不断完善自己——培养独自观察世界的能力,巩固耐心研读历史的本领,得出一个自我思考的结论,找到一条不断获得创造力的途径。在吕品昌看来,艺术创作本身是一条孤独而漫长的小路——然而他坚信:历史不断证明,文化与文明的大道都是由富有创造力价值的个体所汇聚,是由这样一条条“坚定而独立”的道路构建而成。

纵观吕品昌40余年的艺术实践,是谦逊地面对传统、真实地面对自我的历程;是脚踏实地地面对当代中国的文化问题、不断完善自我的历程。本次大展既是吕品昌艺术创作的阶段性总结,也是他对不同文化命题思考的阶段性回顾。吕品昌将艺术创造看作与外界对话的方式,为此他不断突破陶瓷技术上的诸多桎梏,引入材料美学新观念。他将艺术创造看作中国文化与世界对话的通道,为此不断调动各种艺术手段来呼应美妙的大千世界。因此我们才看到展览中有材料探索的作品,有观念性很强的装置,有对于造型语言的持续研究,也有科技艺术VR场景的跨界尝试,其形式看似“万变”,而“万变不离其宗”,这个“宗”,就是隐在吕品昌作品中的核心价值和艺术理想,它仍然是传统精神的,是民族魂魄的,是独居匠心的;它仍然是极力探求未知世界的,是生发在当代中国土壤中的,是一往无前奔向光明的。

生命之河浩浩荡荡,感慨万千;艺术之路百转千回,不卑不亢;创作生涯一幕一幕,酣畅淋漓。如今,吕品昌肩负着更多的历史使命,展开新的历程。愿吕品昌先生在寒来暑往中,于千帆尽过处,追寻艺术之光,完成人生理想,归来仍是少年。