楔子是万能的吗?——傅中望艺术论

2020-03-17王林

王林

在众多艺评家关于傅中望创作的讨论之中,杨小彦先生认为,“傅中望是一个真正的媒介艺术家”“从任何意义来看,他都是一个当代的媒介艺术家,而人们却一直以为他只是雕塑家而已。”[1]从雕塑角度看,傅中望的“榫卯”也好,“楔子”也好,都可以看成是文化符号,符号意义的置入因为它们是从中国传统木构建筑中抽取、抽象出来的构造方式,于是有了诸多阐释。说来都很有道理,但这些言说是平列的和表面的,这就像是一只馋猫围着一团热饭兜圈子,难以下口更无法细嚼慢咽。说到底,符号学方法解释不了傅中望,即使把他使用的符号代码分解为不同层次,甚至这些层次来源于历史学、社会学、文化学与人生哲学等等。对傅中望作品的自足性而言,这些解说不仅是外在的和任意性的,而且是明星化和资本论的。

麦克卢汉说“媒介即是讯息”,指的是媒介不仅仅是形式和载体,而且是内容本身,是承载之物本身。更重要的则是,一种媒介的内容可以经过创意而成为另一种新的媒介,其关健在于环境营造与语境言说的更新。对旧环境的彻底加工,“新环境能使在此之前的旧环境转变为一种人为的艺术形式”[2],并成为新的媒介。此即形式与内容合成的“讯息”,形式具有个别性,内容不无普遍性,而”媒介即讯息”则是一种特殊性的存在方式。

傅中望的榫卯作品来自于中国农业社会传统建筑的木构方式,这是工匠实作、实用的技术手段和造型手段。对这样一个被称为”印刷文字”时代的媒介特点(从古代到现代),《理解媒介》麻省理工学院版序的作者路易斯·H·拉潘姆作了如下总结:”视觉的、机械的、序列性、精心创作、眼目习染、主动性的、扩张、完全的、独白、分类、中心、连续的、横向组合的、自我表现、文字型的人。”而对于麦克卢汉所言的”电子(电力)媒介”时代(后现代),则有两两相对的不同描述:”触觉的、有机的、共时性、即兴创作、耳朵习染、反应性的、收缩、不完全的、合唱、模式识别、边沿、非连续的、马赛克式的群体治疗、图像型的人。”[3]傅中望显然属于这里所说的“后现代”范畴。

中国社会的现实环境是前现代、现代和后现代相互混合和混搭的生存状态,艺术家的个人创造力因改革开放而得到某种公认

与释放。傅中望从上世纪80年代开始,就是中国现当代艺术创作特别是雕塑创作的佼佼者。榫卯系列作品不仅因其具有中国文化特色的结构主义和抽象主义艺术倾向,并列于西方现代主义艺术也毫无愧色。更为重要的是,他把从旧环境中提取出来的形式——结构要素,重新置入新环境即中国现代、后现代的生存状态之中,以东方文化意识作为内容,成为个人选择、强化并创新发展的艺术新媒介。傅中望对历史文化资源的自由运用是充满智慧并具有开创性的,进一步则是以不同材料”异质同构”的创作方法,不断拓展榫卯结构的创作样式和艺术形态,以至形成以榫卯关系为理由的创作逻辑、关系美学和天人哲学。

不可否认,傅中望的《榫卯系列》之作造就了一以贯之、标志明显、识别度很高的艺术风格,这并非其艺术创作面貌的全部。从《大木作》《四条屏》《中国帽子》等作品中,我们可以感受到傅中望并不受限于《榫卯系列》创作主线,而是听凭天性与灵感的召唤随时发力,意外生成,始终保持着新鲜、明快,非常规的创作活力。这正是傅中望作为一个精力旺盛的艺术家洋溢着生命激情并充满身体感觉的内在原因。

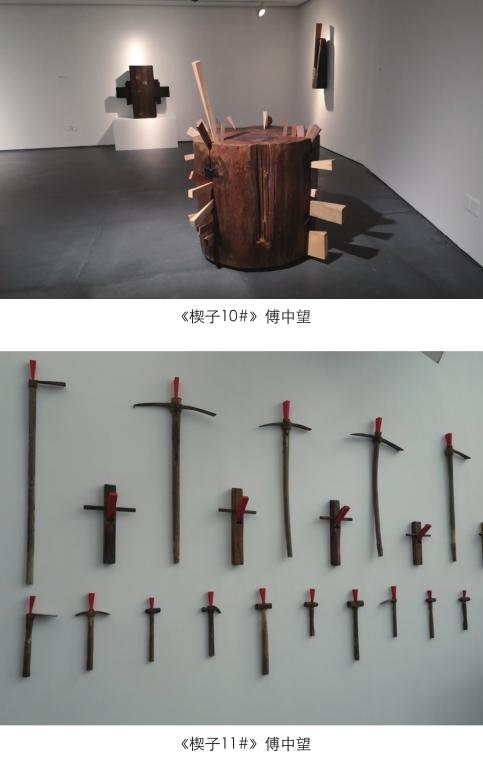

在榫卯作品成为中国当代艺术史标志性创作成就之后,傅中望并未止步,他在湖北美术馆工作10年,成果显著。同时十年磨一剑,以《楔子》系列作品再度出手,引起艺术界、艺评界的热议与追捧,实属中国艺术界非同寻常的运作高手。傅中望从榫卯到楔子的创作连接,固然和木构有关,但更有意思的,是其创作过程始终保持着身体感觉的敏锐,其《四季花瓶》《人体改良计划》等作品可以为例。麦克卢汉《理解媒介》一书的副标题是”论人的延伸”,而麦氏出语惊人的论断就是:”媒介是人的延伸。”他以身体作比喻,把不同时代的媒介比作人体器官的延伸和中枢神经的延伸。傅中望作为典型的媒介艺术家,深谙这一区别的含意:如果说榫卯系列作为艺术媒介是人体多种器官的延伸,那么,楔子系列就是神经中枢”触觉的、有机的、共时性、即兴创作”等“后现代”意识的身体反应。这种反应不仅是结构性的,本体论的和连续性的,而且更是解构性、场域论和否定性的,并且不无破坏性。楔子的介入不同于榫卯的契合,榫头和卯孔之间的关系是二元论的,也是辩证法的;而楔子则是野地穿越和刚性强力的,甚至可以说带有男性主义倾向。楔子的自由不在乎”政治正确”的既有前提,只对活生生的真实存在感兴趣,在具体场域和文化现场发声,让艺术家以个人主体性对公共人群说话,不失时机、随时随地的提出公共话题。当榫头失去了固有的、先验的、规定好了的卯孔,它就变成了只有斜面和尖端的楔子,必须寻找插入对象的隙缝与空白。楔子是一種期待与搜寻,它是孤独的、失语的,”游牧民”式的,也是反应性的、不完全的和非连续的。其所到之处无法先有规定,只能是发生学的,甚至有可能是无处不在、偶然发生的。

这里不可避免会出现一个矛盾:楔子作为艺术媒介,在各种环境中几乎可以无所不在。而楔子作为公共话语出现的时候,是词语而不是句子,是语言而非言语。个别性和普遍性直接结合的结果,乃是事物特殊性的丧失,让具体、普通与日常悄然退场。因此,楔子必须以楔形、楔色、楔质及楔子的体量、重量、数量等等因素,和楔入对象、楔入缝隙种种场地条件、和真实环境以及人群对象建立具有唯一性的话语关系,这样才能将语用学实践还原,还原到艺术媒介作为载体之物创生意义的实在性、在地性与在场性。麦克卢汉关于后现代媒介可以整合感知整合、整合思维的推断,是一个乌托邦之梦。这种以一驭万、天下大同的思维方式忽视了人作为个体存在的差别性、多元性、个人性乃至私人性。麦氏尽管伟大,但并没有在著述中提供整体思维的充足理由。显然,利奥塔对后现代知识状况的批判、对整一性和统一性的反感是有道理的。艺术媒介的真谛在于:它既不能完全被解释,也不能完全被重复。

因此,有必要向《楔子》系列作品的众多评论者提出一个问题:楔子是万能的吗?

注释:

[1]引自2020年10月武汉合美术馆《楔子一一傅中望武汉2020》展览场刊第26页杨小彦《关于艺术家傅中望的几则随笔》.

[2]引自[加]马歇尔.麦克卢汉《理解媒体一一论人的延伸》“作者第二版序”,商务印书馆2000年10月版第27页.

[3]同(2),见该书第5页.