形归物本——从以人为本到以物为本的再度检讨

2020-03-17曹晓昕

曹晓昕

“以人为本”的政治正确性在当下姑且不论,但面对设计过程中的大量问题时,解题武器库中的“家伙”有时却极度匮乏:一方面是“以人为本”的概念对形式生成的几乎毫无作为,无法跨越人性的具体与形式的抽象,口头禅式的标语并不能作为形式的生成方法进行讨论与应用;另一面是除了抄袭和准抄袭的“行活儿“化的输出,我们几乎找不到什么像样的趁手“家伙”去应对形式生成这一基本而纯粹的问题。

“以人为本”在设计层面到底是什么?“本”是什么样的本,为什么我们在守“本”的情况下而偏离?对于设计师来说除了概念我们还需要用什么来解决形式问题?面对这样一系列问题的再度检查与讨论似乎有一些必要。

一、以人为本的价值正确与作为方法的不适

“以人为本”的概念是何时提出,并不能精确考证。它大体可以认为源自于与西方的文艺复兴时期的人本主义思想,是相对于欧洲中世纪基督教的神本主义思想的辩证,即用人性反对神性,用人权反对神权,强调人的重要性。中国的历史并不像西方一样具有神权无上的对人的压制期,因而人本思想在中国历史上具有一贯性,人贵物贱尤其反映在儒家思想的“天地万物、唯人为贵”上,作为从道家学说产生的“天人合一“不仅说人与物的同相同原,更是阐述人为造物和自然造物的某种系统性联系。时至当下,“以人为本”这一词汇已成为高频词汇,很多场合成为政治正确的必用名词。在政治层面“以人为本”把“现实的个人”作为唯物史观的理论前提,成为具体环境下的人,是个体样本出发的向人的内置性思维,这和西方哲学里的人本主义以普遍“人”为支点的人向外思维方式略有不同。无论东方文化的内置和西方文化外向维度,阐述的人本价值核心都是高度相似的——多元维度的价值体系里人的重要性是第一位的,不能本末倒置。

汉语表述的最高境界是模糊,不确定性成为一种迷人的意境,比如诗词。但也带来一个麻烦,即探讨问题时的游离与歧异,以人为本的“本”字在哲学上是两个特有的概念:一个是“根本”,他和“末”是相对的,另一个是“本原”“本质”,是事物的本体与内相。我们长期说的“以人为本”的概念并不是回答世界的本原性问题,因为本原性问题是回答人、神、物到底谁产生谁,即谁是第一性,而这里人显然不能成为第一性的,即使它在价值体系里是最重要的。所以,以人为本的本是根本的本,是从价值角度判断这个世界什么最重要、什么最具价值。当然从这个角度上,我们人类以人为价值最重要的命题在物转星移宏观宇宙的立场上依旧可以再度讨论,只是它过于宏大与抽象,建议另案讨论处理,权且认为是相对的正确。

因為“以人为本”作为一种价值参照,当它被具体地置于设计问题之上时,只能成为设计立场和表达价值的概念修辞,尤其是当它成为了一种普世的政治正确时,更多的时候甚至成为不疼不痒的符号。当价值观成为设计结果的指向或评价时,它相对于设计一定是前置或是后置的,并不能成为伴生或产生设计的线索与逻辑,更做不了催生形式的设计方法。最为糟糕的是很多设计师还误以为人是设计之本原,以为可以自由驾驭设计让形式成为一种不受约束的主观产生形态,使得形式的创造变成了一场花样翻新的造型思维游戏。看看历年来中国特有的丑陋建筑评选,你会发现绝大部分是这样用错了“以人为本”的“本”字哲学含义,主观意志任意凌驾于形式,造型成为了形式的疯狂想象与臆造。

二、形式的内向性与系统自洽

在人类遇到问题并因解决问题而产生设计的时刻,我想并没有画图这件事相伴,它只是按照物质的材性和工性完成了一次令人愉悦的系统性组织。随着技术和社会分工的进步,复杂工程的组织使图纸成为了必要。时至今日“画图”在当下几乎就是设计工作的代名词,设计绘图有人称之为设计图学,是建筑学的必修课程,也是建筑师日常思考设计的工具。绘图在研究范式传承与思考表达的同时,让设计变得抽象,即可以或多或少、或长或短地离开建筑具体的材料本体和技术本体,近来计算机绘图与算法绘图日新月异,更是有把材料及工艺彻底抛开独立生成形式的趋势。

一个好的设计凭什么产生它的形式,这对于建筑师是一个终极问题,设计师无论如何都要面对以型为核心的形式问题,形自何处,形归何处,是设计以何为本的问题,表面上它是一个设计方法的问题,本质上更是一个设计的发展方向问题。

设计是什么?在100多年前的包豪斯,曾经给出非常有价值的实践:建筑被置于造物的视角之下,大到建筑小到器物,甚至是作为艺术的雕塑与装置,均可以视为造物;木工作坊、纺织作坊、陶瓷作坊、金属加工作坊是学生入学时的必修课堂;形式生成训练成为了手、脑与材料的互动,物质及物质组织的感受成为了设计的核心。现代建筑中材料定义了形式的质量与价值,也赋予了建筑以思想。这种思想变成实际建成的现实存在,让材料组织与选择对作为观者的人产生影响。另一方面,设计给材料赋予感知能量的过程其实也是一个激动人心的过程,它包含了感官体验、专业知识,甚至包括尝试的快乐。只有在这个创造过程中我们在不断寻找表现材料的可能、认识材料新的形式和新的结构意义时,才能真正推动材料特征的统一,理念、形式和材料才能愉快地协同工作形成高度自洽和完美系统,而形式只是这样一个完美系统的结果或者说副产品。图样、模型和材料测试可以获得某种纬度,它可以部分地与尚未建成的建筑要素形成一致,尽管它们并不是真实的建筑。设计的矛盾性在于它既要对外满足使用的要求和各种对房子的规范,又要对内完成设计师对形式认知的充分自洽,显然一场形式上花样翻新的视觉盛宴来满足业主,并不能是设计真正存在的价值与目的,当把设计看作是一次令人愉悦的系统性的物质组织时,设计才能回归到材料本体逻辑的内向型研究和工程逻辑。

对材料的认识远远没有看上去的那么简单,材料内本蕴含的特性远比表面结构复杂得多。材料的神秘和被感知的能量来自三个层面:可见的材质、相关的技术工艺和内在经验预感与想象。材料对人的影响会根据人的个体经历的不同而不同,很多建筑师甚至把材料特性的认知看作是非常私人的、不可以讨论的,但却是形式发生的立场与基础。这没有对错之分,阿尔瓦·阿尔托、路易斯·康、安藤忠雄和隈研吾等建筑大师,他们对于材料是偏爱也成就了自己形式独创性,让材料本身形成独特的感染力。

三、人与物的主体性思考与形式心像互映

感动的源头是人为还是物作,这不仅是一个设计问题,更是艺术问题。

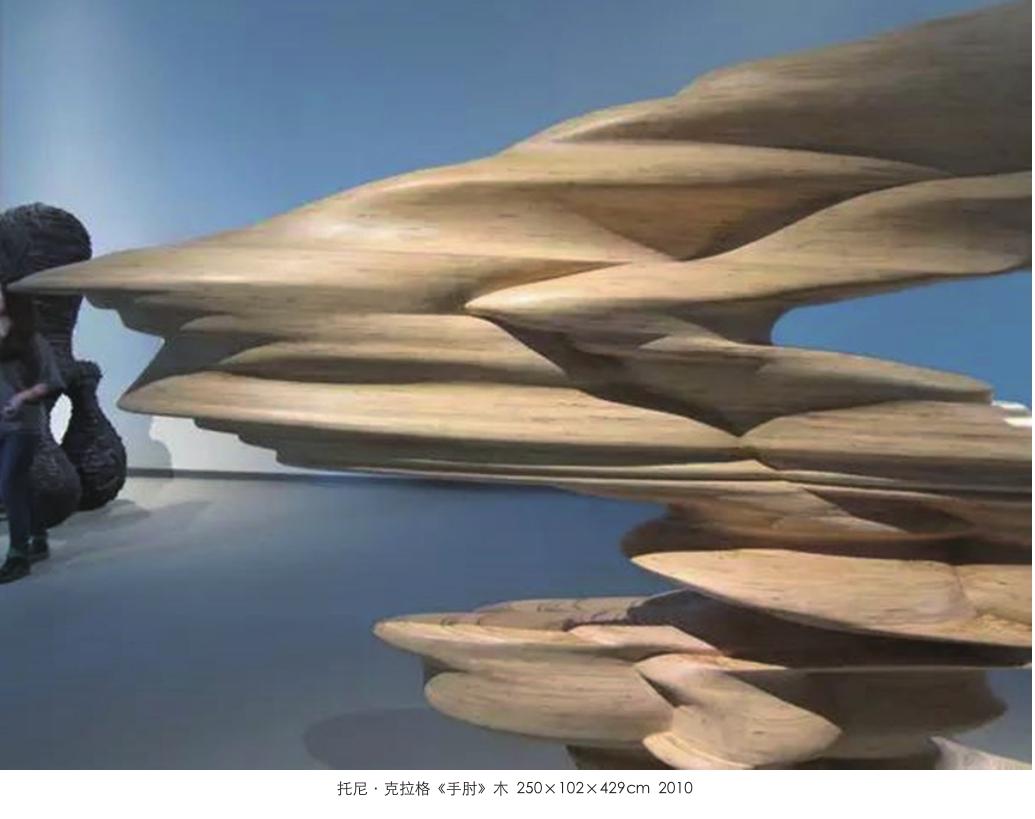

在物性中寻找灵感,用上帝創造万物的方式(某种符合物质存在与表达的方式),可以理解为“天人合一”地制造形式。它不仅是很多建筑师创造形式的源泉,更是很多当代艺术家追求打动人心的终极方式。近代的英国雕塑艺术家托尼·克拉克(Tony Cragg)是“材料主义“的代表人,他的作品表现着充满着物体的几何理性美,充满幻想和诗意的材性表达。他从丰富的材料中找到灵感,并对众多材料组织中产生迷恋,包括塑料、陶瓷、木材、石膏、钢铁、玻璃、聚氨酯、石头、橡胶、水泥和铜,很多时候他的作品甚至是从一团垃圾或废物获得的形式启发而来的,在”艺术圈“里成为让物性产生形式能量的最早也是最有力的探索者之一。很多人评论托尼·克拉格的作品看上去并不美,但是就像他自己所说的:“雕塑,并不是创造美丽的事物来衬托这个世界,它已经变为人们认识物质世界的基础研究。”他总是向别人强调自己是一个materialist(尝试翻译的话,大约可以译成“材料主义者”),因为他的雕塑正是以对各种材料的运用而著称。最初很多人还以为他指的是“唯物主义者”,他却声称他是鉴定信教者“当然!但是这个世界如此复杂有趣,我们研究一辈子也研究不完。上帝创造了物质,我们来研究物质。”他把对上帝的信仰转换成对于物质神秘能量的信仰,人、神、物也不是简单的三位一体,而是物性优先、材性优先,物在整个创作系统中成为了基本主体。有意思的是在他的后期创作中,他谈及了内心对形式本身的诉求,认为最有力量的形式来源于某种人与物的心相互映,是“上帝的左手和我的右手让我们发现并塑造了我的形式,因而他的作品总是神秘而充满诱惑。

同样,中国的视觉艺术家蔡国强在上世纪末早已成名,然而他对自主地通过人手输出的形式并不满意,在他的意识里需要寻求新的并非自己的其他的形式能量。他后来着迷于火药的爆炸正是来源于物性释放的偶然效果及那份天然的不可控意味,在控与不可控之间形成巨大的张力。他声称自己信仰道家学说,他对暴力的辩证态度更应该被理解为出于一种广义的哲学层面。“火药是一个充满能量的东西,所以在点火之前,很多事情你都不知道的。点火的时候,其实你该做的都已经准备了,那接下来就是靠这个材料的生命,和艺术家背后看不见的、自然的力量。”以材料为媒介产生出超越意识产能的形式,是当代艺术的一个基本出发点,更重要的是不仅是材料本身,通过独特的呈现方式创造出来的媒介材料的文化意义具有更高一层的哲学意义。

四、形归物本的基础性建构与方法研究

笔者带领的大器建筑设计工作室近年来在从事大量建筑实践的同时,也进行了建筑教学(本科基础教育与研究生教育)和产品设计。看似分散的产、学、研及大量游离于建筑之外的跨界设计,其工作内核始终没有离开对于材料及工艺的关注。我们越来越深深地体会到物性的学习是溶解边界的最佳溶剂,因为物性关乎材性(材料本体性征)、工性(材料的加工技术特征)和能性(完成功能目标的可达性)。它是一切造物的共同基础。在产品设计中拓展认知边界,在设计教学中思考形式产生的方法,成为了某种工作常态。

很长的时间里,我们也曾焦虑,因为我们无法回答:同为设计师,服装设计师的大量日常工作充斥着大量的对于面料的研究,而建筑师却可以对混凝土、木材、玻璃这些建造房子的基础材料的材性及其新工艺、新技术充耳不问、漠不关心。一个与全尺度的万千美妙的创造物世界绝缘的建筑师,凭什么设计建筑?是的,凭什么做设计对于建筑师是一个必须摆在桌面上的问题,显然用“以人为本”这一概念不能够合理回答这一问题,寻找形式的生成的内在机理,直面建造的伦理与哲学,让形式可以在一个较为理性的逻辑内进行讨论,是建筑学作为学问必须要达标的及格线。

我们重视材料搭建空间的系统研究,即从材料到空间的推演与设计。我们发现形成某种材料的固定的空间范式以及视觉审美等文化属性,最终范式也限制了材料的空间能量形成一种负面的抑制因素,另一方面空间需求也会刺激和推动材料属性自身蕴含能量的释放。从材料出发相比从空间出发,设计过程解决的问题是如何最大化或者限制材料属性的能量,如何在不同材料的组合之中能梳理材料能量的秩序。如果将工业设计与建筑设计的对照,同样属于物性设计,建筑设计更像是对材料属性能量的秩序建构,而非简单地对极限的探索。

结语

在建筑学外延不断放大的网络信息时代,形归物本是建筑学对于学术内核的理性回归,而对于一个建筑师的养成,他看似笨拙,甚至低效,却是滋养培育新形式的最佳乐土,更是拓展新视界、发现新疆域的最好捷径。

很多人常常问我:“你是怎么跨界的?“,我说:”错了!我从没有跨界,我只是在做设计,那些东西只是我研究材料与形式关联问题的副产品。“