《红船》:一部且难且突破的歌剧

2020-03-17景作人

景作人

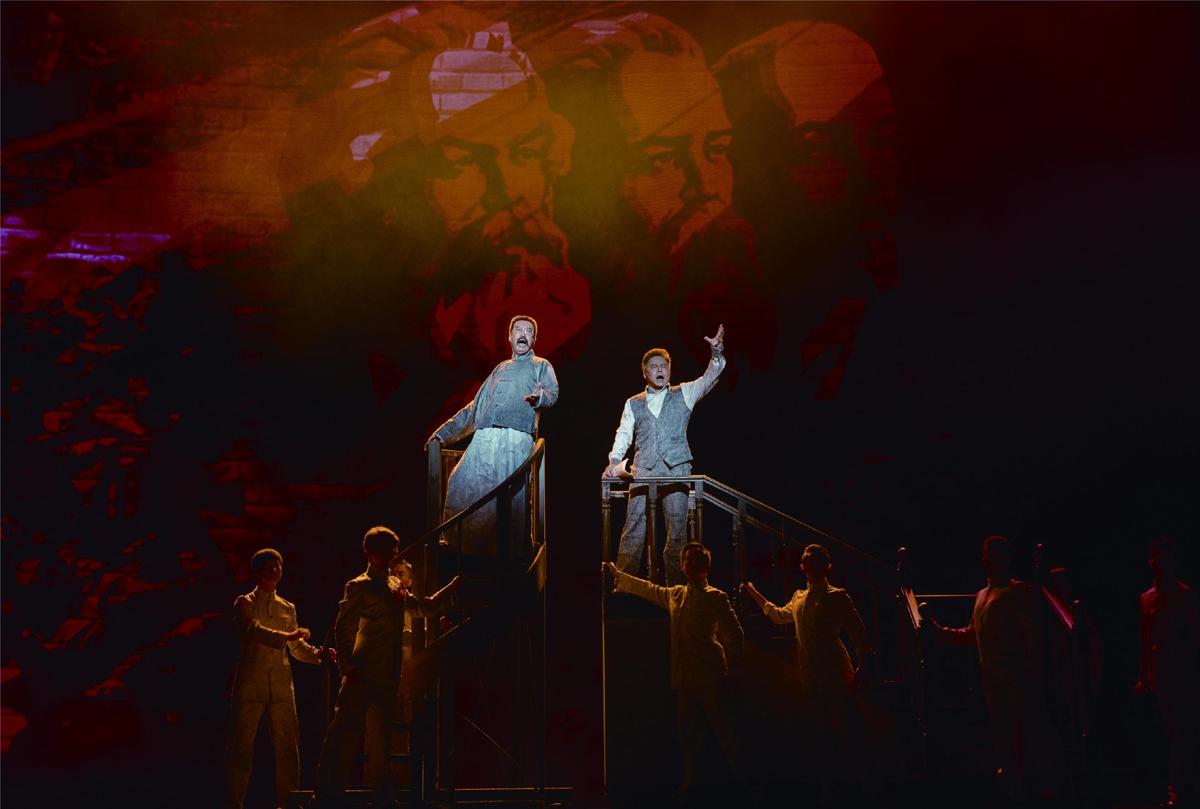

近日赴嘉兴观看了由浙江演艺集团、浙江歌舞剧院、浙江交响乐团、浙江音乐学院联合制作演出的原创歌剧《红船》。这部歌剧是典型的红色题材歌剧,它以中共创建初期时的史实为基础(“一大”召开的波折故事,南湖红船上的传奇),展开了一个轰轰烈烈、激昂悲怆的宏伟场景,歌颂了自辛亥革命之后,中国历史上由共产党所领导的最伟大的民族解放斗争。

《红船》是“2019中国民族歌剧传承发展工程”的重点扶持项目,是浙江省为中国共产党成立100周年所创作的献礼作品。该剧今年的演出属于首创后的试演,演出完成后,剧组还要根据观众及专家们的意见进行修改完善,待2021年党的100岁生日时正式推出。

我观《红船》的试演深有感触,除了被它所表现和展示出的红色情节及伟大精神深深鼓舞外,对其创作上的突破及艺术上的成功亦十分欣悦。我认为,以目前的规格来看,它应该属于迈上了一个新“台阶”的作品。这部歌剧在歌剧特征、歌剧内涵、歌剧规律等方面的表达上都有所突破,是近年来中国原创歌剧中的成熟之作。

歌剧思维

记得2002年在哈尔滨举行的歌剧音乐剧研讨会上,作曲家金湘提出了“歌剧思维”的概念。当时,金湘说,中国的歌剧创作者在创作歌剧时,应该运用“歌剧思维”来对作品进行构思和发展,要以“歌剧思维”来作为歌剧写作的基础,如此才能创作出真正具有歌剧价值和歌剧意义的作品。

何为“歌剧思维”?我的理解就是,歌剧的创作规律和艺术规律。而从着眼点的高度来看,只有严格遵循歌剧创作规律和艺术规律,才能够体现出真正的“歌剧思维”,从而获得扎实的歌剧写作基础。如今,我国的原创歌剧中很多都不具备真正的“歌剧思维”,故这些作品从形式到内容,都存在着一些似是而非的专业误区。

《红船》的创作给人们带来了欣喜,通过观摩这两场演出,我看到了一部真正具有“歌剧思维”的原创作品(作曲家的《尘埃落定》《盼你归来》等也是这样的歌剧),尽管它的题材非常严肃而宏大,但整个作品所体现出的歌剧特征,则深深地显露出“歌剧思维”的痕迹。

《红船》的主创班子很过硬——编剧:王勇;作曲:孟卫东;总导演:黄定山;指挥:王燕;舞美:周丹林;灯光:胡耀辉;音响:宋多多;服装:陈同勋;副导演:史记。演员有王传亮、杨小勇、严圣民、郑培钦、段永明、薛雷、卢媛等。

《红船》描写的是中共“一大”的召开及共产党领导人民进行解放斗争的情节。它以嘉兴南湖上的红船为线索,展现了中共早期领导人建党立业的伟大壮举。可以想象,以这样的内容来看,这将是一部非常难写的歌剧。

难在哪里?第一,剧本创作难。对于一部歌剧来说,剧本的创作是基础,倘若剧本不过关,那在其基础上建立的音乐大厦必然不会牢固,甚至还有整体傾覆的可能。《红船》是政治色彩极浓的歌剧,其中所阐述的政治观点及革命思想,很难用歌剧的表演形式来展现。再有,《红船》所表现的中共“一大”会议,本是一个会议和研讨的形式,要将它在舞台上以歌剧演唱的形式展现,同样是一个非常难的现实问题。况且《红船》的人物众多(主配角共25人),性格各异,非常不易表现。怎样以歌剧的形式来安排?如何避免因人物众多而引起的重复、累赘与混乱?这些都成了摆在编剧王勇面前的难题。

第二,音乐创作难。《红船》的特殊内涵,决定了它是一部以叙述为主体的歌剧,而这种叙述的主体,很难在剧中展示出“大抒情”和“大戏剧”的场面,这就给作曲家在创作上带来了一定的麻烦。而对于孟卫东来说,如何突破“先天障碍”,找到一种适应性强的音乐结构、音乐脉络和音乐规律,同样是一个十分关键的问题。

第三,导演执导难。《红船》的政治内涵,致使它的舞台呈现必须具有宏大场面和特殊处理。然而人物角色繁多,又会使得导演在处理演员动作、站位及对手戏方面很可能“捉襟见肘”。此外,整部歌剧的场面调度及立体展现等,都需要导演运用特殊思维才能做到。好在黄定山是身经百战的导演,他与副导演史记配合,最终以新奇的执导效果赢得了人们的赞许。

综上所述,《红船》确实是一部“三难”甚至“多难”的歌剧,然而这次它在观众及专家们面前,却赢得了广泛的赞誉和好评。其实,就我个人的现场观察,如此的赞誉和好评并非只因为那无可挑剔的红色题材。整部歌剧的艺术性、突破性和完整性,亦是促使观众感受到异样新意的主要原因。

突破之处

一、编剧。王勇是一位优秀的剧作家,我与他相识,正是因为他对歌剧艺术的特殊喜爱。王勇写过很多歌剧剧本,人们所熟悉的《呦呦鹿鸣》《星海》均出自他手。鉴于此,他被认为是熟悉歌剧艺术规律的剧作家,便不足为奇了。

《红船》是王勇最近创作的歌剧剧本,严格来说,这个剧本与写其他剧本不同,因为《红船》要求在内涵中体现出强烈的严肃性、政治性和号召性,还要把历史事实、革命精神与英雄抒情主义结合起来,并升华到一种神圣而又伟大的境界。

一般来说,像《红船》这样政治色彩浓厚的剧本,采用直叙的手法是必然的,且《红船》本身的核心内涵,就是要表现中共“一大”的召开及中国共产党的建立。然而,这样一种以十几个人开会为主线的情节,要想以灵活的形式相衔接和进行,着眼点放在哪里?结构顺序怎样安排?这些都是非常困难与棘手的问题。

王勇的手法十分大胆,从实际效果上看也很有成效。他在写剧本时,并没有采用一贯到底的直叙方法,而是灵活运用了跳跃式的倒叙方法,以中国历史上几个卓越的斗争故事(“五四运动”“驱张运动”“营救陈独秀”等)及关键人物(陈独秀、李大钊、杨开慧等)作为线索,用故事的穿插结合“红船一大会议”的进程,将革命的内容、党的纲领、任务及当时的具体历史事件连接起来,从而取得了活生生的舞台对比效果。

二、作曲。孟卫东是近年来中国歌剧界中十分活跃的作曲家,他的一系列作品在中国歌剧舞台上产生了很大的冲击和影响。我看过他的很多歌剧,从《红河谷》《方志敏》《尘埃落定》《盼你归来》,直至今日的《红船》。个人感觉,他现在写歌剧已经形成了自己的风格,某些作品已突显出成熟之势,达到了熟能生巧、信手拈来的程度。

《红船》对于孟卫东来说,不啻是一个挑战,由于这部歌剧人所共知的特殊性,作曲家在创作时所遇到的困难相当多。首先,歌剧中的政治事件(会议场面等)怎样用音乐来表现?众多的角色人物怎样以音乐来呈现?大量的对话场面(非抒情)采用怎样的音乐形式处理为妥?再有,对于毛泽东与杨开慧之间的抒情戏如何表达?如何把握民族性与歌剧特征相结合的“度”,等等。

事实证明,孟卫东在创作这部歌剧时,以他的才能和想象力赢得了这个挑战,并在具体处理手法上实现了突破。首先,他在将这部歌剧定格为大型正歌剧之后,以《国际歌》《国歌》旋律素材为主导动机,采用了主导动机首尾相接、贯穿始终的手法,使歌剧的音乐在总体上具有了交响性逻辑。其次,为了处理十几个人物同台发表意见的会议场面,他采用了咏叙调与宣叙调相结合的手法(话白风格的对唱),取得了一种均衡连贯的效果。再有,他采用了多器乐比拟式手法,以不协和的、具有特殊音效的和声及配器,赋予了音乐强烈的现场感(如警察逮捕群众时的警哨声),为整部歌剧添加了真实的效果。还有,这部歌剧的音乐除对话式的咏叙调及宣叙调外,并不缺乏动听的抒情旋律,且这些旋律均带有着鲜明的民族风格(湖南花鼓戏、地方民歌等),特别是杨开慧的几段咏叹调,以及毛泽东与杨开慧的爱情二重唱,都非常具有可听性和抒情性。

孟卫东在歌剧《红船》中,还出色地运用了合唱的烘托功能,并以它的气势和变化,为歌剧撑起了立体化的戏剧张力。有人曾说《红船》的结尾太过辉煌,合唱的效果太过浓烈,我却不这样认为。我认为,作曲家在歌剧尾声中对合唱的处理非常到位,它不仅体现出了革命斗争的一往无前、前仆后继,更达到了大型正歌剧所需要的戏剧效果和强烈收束感。

歌剧《红船》的音乐还有一个特点,那就是器乐部分写得很有特点,是真正的歌剧音乐。这些器乐部分写得有布局、有层次、有逻辑,并非以往的“歌曲伴奏加管弦乐”形式。因此,人们所听到的《红船》的器乐部分是与声乐融为一体的,二者相辅相成,彼此游离却互动,颇有衔接变化的默契感。而歌剧序曲开始时低音弦乐器所奏出的阴暗动机,预示着中国革命将在黑暗中点燃光明。结尾时的铜管齐鸣,则展现着中国革命光明的未来……总之,从《红船》的音乐中人们可以感受到,作曲家对待歌剧器乐音乐有着特殊的感悟,他已经能够在歌剧体裁中十分“贴切”地使用交响乐队了。

三、導演。《红船》的总导演黄定山,是目前国内歌剧导演中的热门人物,他执导的歌剧《英·雄》《沂蒙山》《二泉》《彝红》《陈家大屋》等,都是近年来国内歌剧界中的力作。如今的黄导已经形成了自己的执导风格,窃以为有关这方面的细节有必要在今后进行专门的研讨。

《红船》作为一部庄重严肃的大歌剧,执导难度大是可以想象的,然而黄导及副导演史记,却以他们的智慧跨越了难度,在歌剧中完成了很多精彩的执导场面。黄导执导歌剧擅长运用调度、对比、聚焦等手法,还擅长将电影(蒙太奇)、戏曲(象征)等表演手法汇入其中(如毛泽东与杨开慧的双人戏)。此外,雕塑等造型艺术,也在《红船》中多次使用,收到了很好的艺术效果。

一部歌剧,场面化的丰富及重点的“聚焦”十分重要,而黄导则很有办法做到这些。人们看到,在《红船》中凡遇大型场面,黄导都能够将舞台的上下左右充分利用,如此以平面对立体,以正面对侧面,将人物的聚散安排得颇有分寸。而对个别的突出情节,如李大钊与陈独秀二人驾坐骡车,毛泽东与杨开慧二人互诉衷肠等,他又能够做到沉稳把握和细腻处理,致使剧情在自然中得到合情合理的展现。

四、指挥。《红船》的指挥王燕,是一位擅长指挥歌剧的青年指挥家,她曾任中央歌剧院常任指挥,目前是上海音乐学院指挥系副主任。王燕近年来指挥过很多原创歌剧,在这方面积累了丰富的经验。此次指挥《红船》,她在技术上、艺术上、经验上都有所突破,特别是在对全局的把控方面,较之以前判若两人。

《红船》是一部大歌剧,气势宏伟,场面壮观。王燕是一位女指挥,她站在乐池中镇定自若,手势清晰,掌控稳健,颇有大将风度。三场演出中,王燕均能使演员与乐团融为一体,特别是针对满台十几个角色演员的演唱,其出色的调配能力令人称道。再有,这次的《红船》,王燕对乐队的把控也十分到位,演出中,她将音响、音色控制得恰到好处,避免了喧宾夺主或疲软不堪现象的出现。

五、演员。《红船》作为浙江省的原创作品,必须要体现出当地演员的优势。本次演出,除饰演毛泽东的王传亮来自星海音乐学院,饰演李大钊的杨小勇来自上海音乐学院(兼浙江音乐学院教授)、饰演何叔衡的陈野来自中央歌剧院外,其余演员均来自浙江省(浙江音乐学院、浙江演艺集团、浙江歌舞剧院、宁波大学音乐学院等),且大多都是青年一代的声乐佼佼者。

说心里话,这部歌剧的上演尽显了浙江地区的声乐优势,我在观剧前真没想到此地有这么多的好演员。可以说,参演的所有演员都是有前途的好苗子。然而在这里,限于篇幅,我也只能挑几个最为突出的人物作为代表。

首先我要盛赞饰演李大钊的著名男中音歌唱家杨小勇,他是所有人中最有实力、最成熟、最富经验的演员。在歌剧中,他的演唱和表演都堪称楷模,一举一动、一声一腔都是那样严格到位,其高质量的“标准化”舞台演绎,值得所有年轻演员学习。

饰演陈独秀的严圣民,是一位很有特色的男高音歌唱家,在浙江声乐界中很有地位。他的声音高亢,表演具有特殊气质,给人们留下了深刻印象。饰演毛泽东的王传亮,声音亮泽、气息有力,很有专业实力,他的表演在气质与神态上都很富有底蕴。有人说他饰演的毛泽东,在台上身段有些“紧”,动作没放开,然我却觉得很正常,并认为那是一种少年老成的稳重。饰演李达的薛雷,是浙江歌舞剧院的首席声乐演员,他的声音与扮相都很有贴切感,在台上的做派亦具备当时文人的风貌。据说,薛雷为了饰演李达,把自己的一头长发全部剃掉,以尽量接近李达的光头形象。这种尊重角色、努力适应角色的做法非常值得提倡。

其他演員的发挥也很出色,他们大多都表现出了角色人物的性格特征,如饰演董必武的段永明、饰演张国焘的刘涛等,都给人们留下了较为深刻的印象。

女演员中,饰演王会悟的女中音卢媛,声音与形象均甜美贴切,表演上亦很稳健。她的声乐技术功底较为扎实,在年轻演员中当属上乘。

尤其要提到的是饰演杨开慧的郑培钦,她是浙江音乐学院声乐教授,浙江歌舞剧院特聘首席歌唱家。郑培钦是有经验的老演员,艺术生涯中曾荣获过很多重要奖项。她曾在原创歌剧《青春之歌》《与妻书》《党的女儿》《国之歌》中担任过主要角色,是一位实力型的女高音歌唱家。与其他人不同,郑培钦是民族唱法的演员,她在剧中饰演杨开慧,有着别人不具备的特殊优势。人们在剧中看到,她形象俏俊、举止自然、台风优雅,在与王传亮饰演的毛泽东配戏时,她不仅演出了杨开慧作为革命者的坚定胸怀,也演出了杨开慧作为少女的天真纯朴,还演出了杨开慧作为妻子与毛泽东之间的真挚爱情。郑培钦的演唱富有特点,虽是民族唱法,但却比别人更“亮”、更“脆”,演唱中带有着戏曲音乐的某些特色,而这些特殊的优点在她饰演的杨开慧身上则体现得十分恰当。

六、其他。《红船》的创演阵容十分强大,各方面的名家汇集于此,共同展现出了许多创造性的才华。从剧中人们看到,歌剧在舞美、灯光、音响、服装造型方面均有突破创新,舞台上的立体化、焦点化、对比化处理都显得相当考究,大型场面化的铺张表现与小型具体化的细腻拿捏,都尽量做到了醒目、精致和亮丽。

浙江省歌舞剧院合唱团、浙江音乐学院合唱团、浙江歌舞剧院声乐表演中心和舞蹈表演中心的歌唱演员和舞蹈演员们,同样在这次演出中显现出了雄厚的实力,尤其是合唱团,其统一、纯正、整齐的声音非常突出,从整体上看,他们已经具备了专业戏剧合唱团的能力。

浙江交响乐团是我要特别表扬的。与过去相比,这支乐团已完全今非昔比,从全面角度来看,他们的技术实力和演出经验都得到了很大提升。此次与王燕合作,乐团发挥出了颇具有修养的控制力,其张弛有度的弦乐和平衡协调的管乐,给人们留下了一个优秀职业乐团所应具备的良好素质与面貌。

一些不足

歌剧《红船》是一部且难且突破的作品,在创演过程中,全体艺术家都为之付出了艰辛的努力。然新作毕竟是新作,在未达到真正完美的程度之前,它一定会存在着缺陷与不足。我个人通过两次观摩《红船》,认为它在创、演方面都存在着一些亟待改进的地方。

先说创。《红船》作为一部红色题材的歌剧,其教育意义和艺术意义是同样重要的,在这一点上,它做得比其他同类题材的歌剧要好很多。然尽管如此,若要以更高的标准衡量,稍欠火候的地方还是十分明显的。

首先,它的叙事性过强,戏剧性焦点烘托得不够,且抒情与戏剧的结合略显生硬,缺乏自然的衔接与转换。大家看到,《红船》中并未设立反面人物,这样便使得剧中情节只能停留在说教层面上而缺乏真实的斗争性(戏剧矛盾的焦点),继而使整部歌剧失去了典型性的“迸发”高潮。

再有,《红船》的音乐咏叙调过多(受剧本体裁影响),缺乏令人刻骨铭心的咏叹调及人物性格叠加的重唱,如此便容易使歌剧陷入话剧式的说教之中,并难以在演出中以强烈的音乐打动人心。还有,个别声乐演员的唱法在演唱时有不协调的“打架”现象,如杨开慧的民族唱法与毛泽东的美声唱法之间,缺乏音色上的统一协调,听起来有些别扭。另外,是否可考虑适当添加几段幕间曲,这样一来能够增添音乐情调,预示音乐发展,二来能够为换景及场次转换提供方便,避免临场出现一些生硬、尴尬的情况。

再说演。尽管《红船》剧组集中了一批浙江省的声乐精英,使歌剧演出顺利地进行,然而要以严格的标准来看,参演的所有年轻演员均有着声乐再提高和经验再积累的问题。我在前文中讲过,年轻演员要向杨小勇学习,所指的就是这些方面。事实上,但凡看过杨小勇演出的歌剧的观众,都对他的唱演表示由衷敬佩,那是因为他各方面的功力深厚,对角色的十足把控。然而我们的年轻演员欠缺的就是在唱演方面的把控,他们在台上只讲“激情迸发”“情感宣泄”,而激动或紧张之后就忘记了对声音和表演的控制。其实这样做往往是一种不够成熟的表现,它非常容易使剧中人物形象及个性受到影响。

另外还有一点非常具体,我们的年轻演员在演唱时一定要格外注意音准问题,如果这方面要求不严格、演唱不精确,那即便作曲家写出再好听的旋律也是白搭。因此我希望我们的全体声乐演员,平日多多注意视唱练耳的训练;在现场演出时,也一定要养成边听边唱的习惯,要善于捕捉乐队中的相同旋律以及为歌唱提供预示的乐句,再不要出现似是而非的音准问题甚至跑调的现象。

《红船》的试演虽然存有瑕疵,但它的确是成功的,这一点绝对无可非议。我观《红船》,深深感觉它属于近年来提升了整体档次的中国原创歌剧,尽管是重大的红色题材,但却显现出了真正的庄严性和史诗性,也真正构成了正歌剧式的庞大框架及戏剧脉络。而从专业角度来看,《红船》则是名副其实的歌剧,它并非以往的“说唱剧”“组歌剧”“表演剧”。再进一步看,它所揭示和表现出的内涵和深度,则充分证明了正歌剧体裁在表现重大政治历史题材时所具有的特殊优势。愿《红船》通过此次试演之后,能够继续修改、继续打磨、继续完善,争取在明年的正式演出时,实现更多方面的艺术突破。