从胡梦安的角色塑造谈民族歌剧《青春之歌》的音乐借鉴

2020-03-17严圣民

严圣民

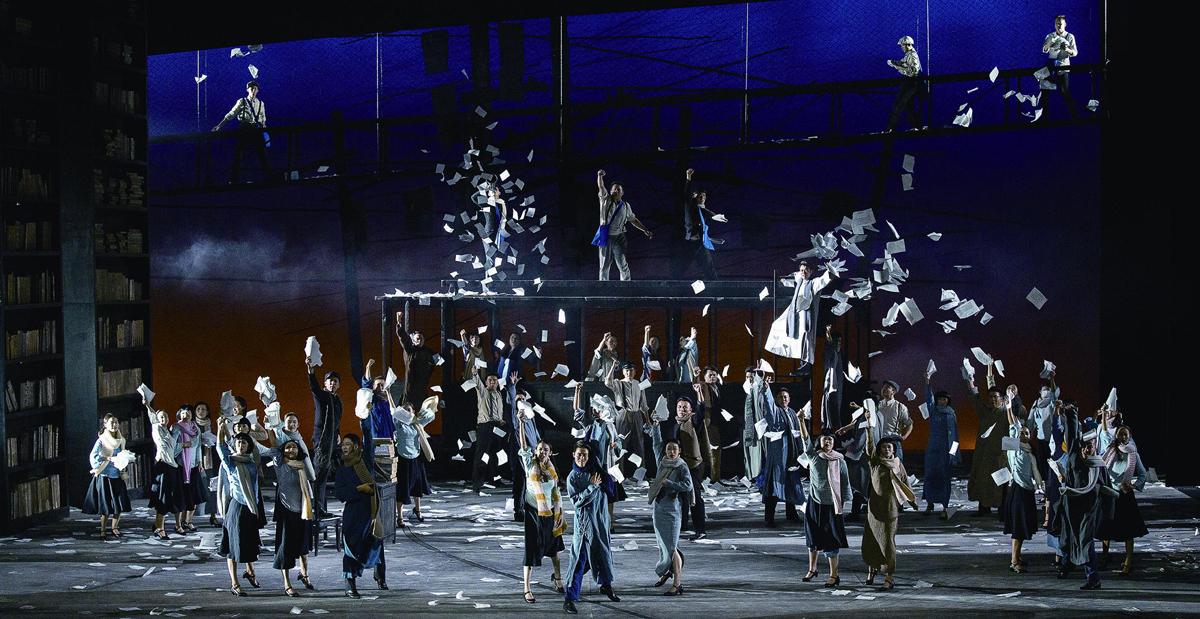

中国民族歌剧自《白毛女》之后进入了稳定的发展阶段,到了现代,文化的多元、海外人才的回归、音乐上的国际化交流等因素使得民族歌剧进入了一个空前繁荣的时代。题材剧本、音乐创作手法、舞台美术、演唱方法上都在吸收西洋歌剧手法的同时保持了我国民族音乐的特征,涌现出了诸如湖北的《楚庄王》、山西的《白鹿原》、山东的《檀香刑》《马向阳下乡记》等优秀的民族歌剧,而这些年浙江也以浙江歌舞剧院创演的《青春之歌》《红船》《在希望的田野上》为代表为中国民族歌剧的发展做出了相当的贡献。下文以本人参演的角度谈一谈《青春之歌》中的角色塑造以及音乐借鉴。

我演胡梦安

我在《青春之歌》中扮演的角色是胡梦安,他在剧中是最大的反派,老谋深算、心机重重、阴险狡诈都是他的标签。不论是歌剧、音乐剧还是话剧等其他种种戏剧,只要是表达的核心主题是正面的,那么必定会有一个关键的反面因素,它间接地起到衬托光明主题、传达正确内涵的作用,同时也是戏剧的重要矛盾因素。因此,如何恰如其分地塑造其形象从而引起人们的“反感”就显得尤为重要了。

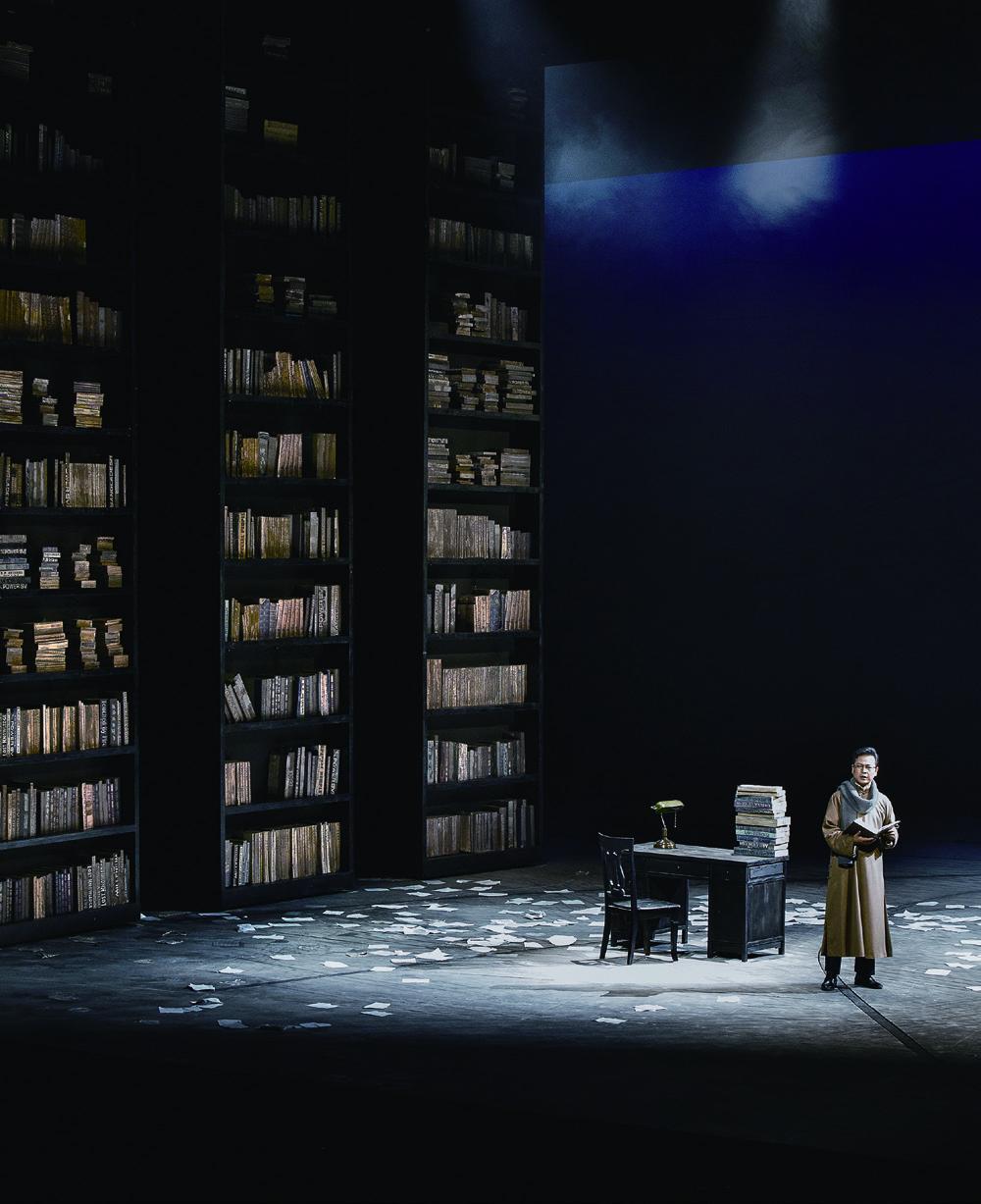

全剧确定了“主题贯穿发展手法总体布局下的板腔体”结构原则,吸收了我国戏曲、曲艺、民歌等多种艺术元素和艺术手法,用板腔体来结构主要人物的核心唱段。而全剧最能够体现出传统文化传承吸收的就是我所饰演的角色胡梦安,作曲家赋予它的京韵大鼓唱腔便是属于板腔体。

得益于作曲家的精心设计,大三弦音色下的戲曲唱腔巧妙衬托出此角色的世故和奸诈.由于本人是美声演员出身,因此这种戏曲唱腔给我带来很大的挑战。大三弦又称为“大鼓三弦”,它广泛运用于京韵大鼓、山东大鼓、天津时调等民间传统说唱乐,此剧中尤其体现出借鉴了京剧唱法的京韵大鼓的唱腔。因此我尽量贴合其“唱中有说、说中带唱”的基本原则,同时十分注重唱词和韵白的韵味,在不完全抛弃美声状态的前提下加入了大量的滑音、转音和句尾的颤音。更重要的是,演唱时不仅仅要讲究其韵味还要突出其干净利落、抑扬顿挫的唱词要求,唱词归韵与元音的发音过程我也有所延长,如唱段《难隐忍》以及《爱美之心人之常性》《收入掌中》等。这样极力去贴合传统的戏曲唱腔不仅仅是作为角色演员的分内之事,更是对刘宝全、白云鹏、张小轩、骆玉笙等先辈的尊重与致敬。

除了唱腔之外,外化的表演方式也和人物的戏曲唱腔紧密联系。胡梦安是个有权有势的官人政客,因此我从姿态、神态、举止、语气、节奏以及内心活动等方面对其进行了理解和刻画。第一场的三重唱《难隐忍》是胡梦安的第一次出场,观众是先闻其声再见其人,简单的一句疑问句“请问?余贤侄在家吗?”首先我把语速放慢然后连着两次将声调上扬最后慢慢落下,两次疑问故意稍微延长一点时间,重要的是最后语气的下沉。这样的表演处理原因很简单:第一,像个老爷说话符合身份,最后的语气下沉再上扬能够体现出威胁的语气,尽管这里并无威胁之意但能够体现出这人不是个善茬;第二,这样语气当中瞬间就充满了谐谑和隐藏的官僚气息。另外,笑声也是能够展现出胡梦安人物形象的手段。这种笑不是简单的大笑,嘴巴不能张大,要接近于冷笑,是笑里藏刀、富于暗示意味的。

此外,还要用神态很好地体现出人物的老奸巨猾。表演时可以通过挑眉、眯眼、皮笑肉不笑等方法,而最直接也是最细微的则是眼神,斜眼、瞪眼、缓慢睁眼等动作都可以向观众传达人物的内心,同时也是配合其他面部表情的关键。我在演出的全程中大致的表演模式正是基于此,嘴角微扬结合高低眉以及多变的眼神,将表演始终定在胡梦安的人物框架里。

举止上,走路和说话一样要不紧不慢,尤其是步伐可以稍大一些并且多一些停顿,重心要稳,其中包括手势,像茶杯如何拿、拿在什么位置、茶水如何吹都有讲究,动作一定不能碎,举手投足要有分量。最后是坐姿,坐下时脚要足够开,避免拘谨小气的同时身体向后,有趣的是这也和传统艺人演奏大三弦时的姿态如出一辙。此外,我在唱段《收入掌中》里,还有意模仿了些类似京剧中老生和花脸的身段。而一个角色的成功塑造靠的正是这些看似不起眼的细节。

从《青春之歌》回眸民族歌剧

民族歌剧《青春之歌》是根据我国当代文学史上由杨沫创作的第一部描写学生运动、塑造革命知识分子形象成长轨迹的同名长篇小说改编创作的,剧情围绕着林道静、卢嘉川、胡梦安、王晓燕、余永泽五个人物的关系循环展开,紧扣了戏剧中的主要矛盾,在剧本和情节上明了简洁,使得人物形象鲜明,故事线明晰。故事内容的主体主要讲述林道静如何走上革命道路,并成为无产阶级战士的曲折过程。浙版《青春之歌》由吴小平、潘磊作曲,张曼君导演,赵玎玎编剧,浙江省歌舞剧院和浙江省交响乐团联合创作演出。该剧既立足于几十年来民族歌剧探索的宗脉,寻迹民族音乐的声响,体现民族语言的魅力,坚定地走歌剧民族性、探索与创新道路;又从剧本构架、人物设置、剧情走向、唱段布局、声音形象、角色声部设置等方面充分尊重传统歌剧特征。

在民族歌剧的萌芽兴起之前歌剧经历了很漫长发展,歌剧的诞生标志着巴洛克时期的到来,并在意大利达到了第一个高峰,蒙特威尔第的创作使歌剧正式进入了成熟期,而斯卡拉蒂所奠定的正歌剧对后世发展起来的民族歌剧产生了一定的侧面影响。在德国出现了歌唱剧,法国出现了古典悲剧,而英国则以话剧类的假面剧为主。随着启蒙运动对人们思想的巨大影响,人们开始追求自由、平等、民主,这些思想中其实就已经蕴含了民族意识的初级形态。古典主义时期格鲁克的歌剧改革直接顺应了这一历史潮流,它直接影响了喜歌剧的诞生,而这种喜歌剧开始逐渐强调本国家民族的特有元素,民歌旋律、节奏、传统服饰开始渗透到歌剧的创作当中。

随着思想、题材、风格的不断融合,真正标志高度民族意识的歌剧在浪漫主义时代大放异彩。这种民族意识和民族独立精神紧密相连,当时的意大利受到法国和奥地利的剥削压迫,民族独立的呼声在其国内日益高涨,罗西尼创作的正歌剧《威廉·退尔》响应了人民的呼声,对后来捷克、波兰、俄罗斯的民族歌剧创作产生了直接影响。民族歌剧正式诞生,出现了德国韦伯《魔弹射手》、意大利威尔第《纳布科》、法国格雷特里《狮心王查理》等;另一方面,浪漫主义中后期在俄罗斯、东欧、北欧出现了一批以本国民族特征为主导、创作上具有鲜明国籍性民族性的作曲家,他们统称民族乐派,俄罗斯格林卡《伊凡苏萨宁》、鲍罗丁《伊戈尔王》,捷克斯美塔纳《被出卖的新娘》等民族歌剧都深刻展现了民族的抗战和深厚的历史。20世纪的新民族乐派仍然延续了这种创作观念和传统,但更多的是直接将民间音乐中固有的元素音调提取出来进行创作,因此某种程度上来说更加具有民族特性。

上述这些国家对民族歌剧的创作和探索,直接启发了我国近现代作曲家对于中国本民族的歌剧的思索。

由于深远的历史原因,中国的歌剧发展起步较晚,因而经历了曲折的探索和尝试。黎锦晖作为我国近现代流行音乐的鼻祖,他创作的儿童歌舞剧是中国歌剧创作的萌芽,《麻雀与小孩》《小小画家》等经典作品集歌唱、剧本、舞台、人物、道具等元素为一体,已经具备早期歌剧的雏形。1930年代中国歌剧进入了探索阶段,开始借鉴西洋歌剧精髓对传统戏曲进行改良,并尝试创作小型歌剧,出现了聂耳创作的小型独幕剧《扬子江暴风雨》、音乐剧《孟姜女》、秧歌剧《兄妹开荒》等作品。

历史是相似的。秧歌剧诞生于抗日战争期间,它融入了抵抗汉奸日寇,歌颂我国抗战勇士等题材元素,具有极强的民族自觉精神,正如同民族歌剧最初在意大利、俄罗斯、捷克等国家诞生时一样,与本国的历史社会背景紧密相连。秧歌剧一方面运用如陕北民歌、眉户、道情等传统民族音乐元素创作,另一方面又采用了小提琴、大提琴等西洋樂器作为伴奏,真正打开了一条探索西洋歌剧的民族化道路,为中国歌剧发展奠定坚实基础,直接影响了大型歌剧《白毛女》的诞生。《白毛女》是中国歌剧史上的第一块里程碑,它使中国歌剧进入了发展阶段,它延续了秧歌剧以传统元素为基础,吸收借鉴西方歌剧的手法,同时也呼应了其他国家发展探索自己本民族歌剧的方式,在其影响下相继又涌现了《刘胡兰》《赤叶河》等后起之秀。不论是秧歌剧还是《白毛女》,都贯彻了毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》对我国艺术创作提出的要求和精神实质,这种要求文艺工作者与人民群众结合的宗旨影响了近现代无数优秀的中国民族歌剧,包括《青春之歌》。

民族歌剧《青春之歌》对西洋歌剧的借鉴

(一)精妙运用主导动机手法

《青春之歌》音乐方面的创作遵循了音乐紧密贴合人物形象的同时,还需为戏剧服务的原则,体现出了古典主义时期格鲁克歌剧改革中首次提出的“音乐创作的内容应该紧密贴合剧情和人物需要,戏剧内容的阐述是第一要素”的主张,作曲家给剧中的每一位人物都创作了与之相对应的音乐主题。林道静、卢嘉川、胡梦安、余永泽、王晓燕分别被赋予了小提琴、口琴、大三弦、竹笛、花腔等音乐动机,例如本人饰演的角色胡梦安每一次出场时伴奏声部都会出现三弦伴奏音。同时作为一种结构性的考虑,配合戏剧的发展所需,作曲家另外还设计了三组情绪音乐主题:合唱所表现的觉醒主题,诗歌舞乐四重唱及群体咏叙调所表现的革命的浪漫主义情怀主题,以及男女主人公用重唱表现的信仰主题。同时又进一步将卢嘉川和林道静的音乐动机提炼出来并加以发展,又形成了整部戏剧音乐发展的核心动机;其他的独唱、重唱、合唱、间奏曲、背景音乐也都由此主动机衍生而来。这种创作手法既能够最大限度地用音乐突显出每个人物的具体音乐形象,又巧妙地使整部戏剧的音乐高度统一,体现出作曲家在西洋技法创作借鉴上深厚的功力。

(二)传统歌剧音乐中的重要元素——重唱

本剧将西洋传统歌剧中极为重要的音乐元素——重唱运用得恰如其分。第一场林道静、胡梦安、余永泽的《难隐忍》中讲述的是余永泽想借助胡梦安的权势谋求学位,于是请他来家中做客。可以注意到的是,由于胡梦安和林道静在此前就有不堪的往事,在胡梦安进门时本还是略带市井喜庆气息的三弦音调立即转变成了代表林道静的小提琴声调,但却是小二度不和谐音程烘托出不祥的气氛,巧妙地铺垫了接下来即将发生的矛盾冲突。当两冤家重逢的那一刹那,乐队用强奏及延长音体现出双方的震惊,紧接着一连串快速的音阶下行后转变突出重音的柱式和弦织体,描绘高度紧张尴尬下两人的心跳及内心活动,随后以低音区的流动音符不断级进上行,并结合大幅度的减弱渐强将紧张的氛围推向高潮。第三场的《这就离开》三重唱中,余永泽撞见卢嘉川和林道静在商讨革命事宜,这段争吵中音乐用上文同样的手法突出余永泽的愤慨,林道静急切无奈劝说的声部衬托在其声部下方,每当到卢嘉川的声部时那象征光荣革命形象的音调又在高音区重现,富有层次地刻画出三者不同的心理,体现出鲜明的人物性格。

最后穿插在全曲起到连接作用的诗歌舞乐女生四重唱,从侧面将同一时刻不同人物的不同性格和心理加以点缀,又用音乐营造出冲突性极强的戏剧场面。这种通过重唱来表现人物特性渲染大型戏剧场面的手法早期在古典主义维也纳乐派代表莫扎特的手中达到顶峰,最令人印象深刻的是其《费加罗婚礼》中大量的二重唱、三重唱、六重唱和《魔笛》中滑稽逗趣的五重唱,突出了重唱在歌剧创作中的重要影响力对后世歌剧产生极为深远的影响。我所参演的另外几部浙歌出品的歌剧《在希望的田野上》和《红船》也都大量使用了这一传统的歌剧音乐创作手法。

(三)20世纪印象主义音乐和格鲁克的主张

作曲家吴小平、潘磊在创作《青春之歌》时提出要淡化和声功能以达到突出其色彩性和交响性特征,这种手法在我扮演胡梦安时以及聆听王晓燕发疯时的唱段中尤为明晰。身为剧中唯一反派,每次我这个角色出现时都一定伴随着冲突和矛盾,我能感受到作曲家运用大量的调性模糊和不和谐音程极力凸显紧张甚至略显怪诞的戏剧氛围。而晓燕发疯时为了精准地刻画那种精神失常受到极度惊吓的人物状态,伴奏声部充斥着半音化和声旋律声部几乎采用无调性音高连接,甚至让我体会到20世纪印象主义音乐流派中那种力求挖掘人内心深处露骨的情感。突出色彩淡化和声功能的手法实际上在晚期浪漫主义德国作曲家理查·施特劳斯以及瓦格纳的歌剧创作中就大量采用,但从配器角度上看这种创作观念的代表应当是20世纪现代音乐的开拓者印象主义音乐,此流派的两位代表德彪西和拉威尔的创作中就大量地采用全音音阶、半音阶、五声调式,和声通过大量九和弦、十一和弦与十三和弦替代了传统三和弦从而达到模糊和声功能淡化调性的作用。我认为《青春之歌》中作曲家采用这种手法作为点睛之笔是相当巧妙的。

另外在全剧中,还可以很明显地体会到,管弦乐队再也不仅仅是如中国歌剧发展早期的伴奏功用,这是一个很大的质的飞跃。最早的西洋歌剧从其肇始的1600年,乐队就处在一个简单伴奏地位,可以形象地称之为“巨型吉他”,而直到18世纪中期德国作曲家格鲁克才改变了这种现状,他明确提出乐队要起到推动剧情发展且烘托气氛的作用,也就是说音乐内容要真正和戏剧紧密结合,这种观点对后来的莫扎特、瓦格纳、普契尼、威尔第等等大师都起到了直接影响。《青春之歌》本着这种原则,力求使诗歌、音乐、戏剧等因素更加具有统一性和联系性,也回归到了歌剧艺术的本质和初衷。