喷溅状血迹与抛甩状血迹的比较研究

2020-03-17高振袁自闯覃庆培

高振 袁自闯 覃庆培

(1.广州市公安局南沙区分局,广东广州 511458;2.广东省公安厅刑事技术中心,广东广州 510050)

在现场勘验中,通过对现场的血迹的分布归路及形态特征的观察和测量,可以判断血迹来源与形成机制,进而推断血迹与案件或犯罪事实之间的管理和过程。现场血迹多种多样,分类方法也没有统一的标准。但是,有两类血迹在案件现场中最为常见,基本各个分类方法也都将其分为单独的两类。它们分别是喷溅状血迹(projected bloodstain)和抛甩状血迹(cast-off bloodstain)。喷溅状血迹是指人体动脉血管破裂,血液喷出所形成的血迹,喷溅的动力是动脉血压驱使。抛甩状血迹是指沾血的物体运动时,物体上的血液被甩出,并沿运动方向滴落在载体上留下的血迹[1]。在实际案件的勘验中,喷溅状血迹和抛甩状血迹往往并存。本文主要通过模拟实验建立相对客观的喷溅和抛甩的血迹模型,通过测量比较喷射状血迹和抛甩状血迹的不同之处。便于读者在现场有效地区别这两种血迹,为正确的现场分析打下基础。

1 材料与方法

1.1 材料:喷溅抛甩血迹实验现场大小为6m×3m×2.6m,温度24℃,湿度控制为85%。地面及墙面铺有光面的80g 规格不宜渗透的白纸,一组喷溅或者抛甩结束更换纸张。血液使用添加抗凝剂的新鲜猪血,每毫升猪血使用4mg。动脉喷溅血迹模拟装置、菜刀、匕首、水果刀、螺丝刀、剪刀、金属锤子。测量工具为照相机、比例尺及电子天平。

1.2 动脉喷溅模拟装置:该装置由电子压力泵、压力感应继电器(含压力表)、弹性软管,管径不同的喷头(管径分别为:3.5mm、2.0mm、1.5mm、0.7mm)组成,具体组装如图1所示。压力感应继电器设置下限7.99kpa(60mmHg),上限21.33kpa(160mmHg)。模拟人体损伤应激状态下的动脉出血过程,该装置在此前研究喷溅血迹动力学模拟实验研究[2]中使用过,此次稍加改进。模拟逻辑为:通电压力泵泵血到弹性软管——管内血压上升——血压到160mmHg——压力感应继电器自动断电——压力泵停止——管内血压下降——血压到60mmHg——压力感应器自动通电——管内血压上升。如此自动循环,模拟人体应激状态下的血压变化和出血过程。喷射口连接不同管径的喷头并有角度刻度盘,模拟人体不同部位动脉血管破裂出血及不同角度出血喷溅的过程。

图1 动脉喷溅血迹模拟装置

1.3 单次喷溅状血迹及抛甩状血迹血量测量:分别用3.5mm、2.0mm、1.5mm、0.7mm 的喷头连接动脉喷溅装置形成稳定的间断喷溅血流后,用容器接取一次喷溅的血液并用电子天平称重。用不同工具在盛血容器中沾染血液后抛甩。用电子天平对抛甩前和抛甩后的工具称重,所得差值即为本次抛甩血迹的血量。测量精度为0.01g,各重复5次。

1.4 喷溅状血迹及抛甩状血迹血滴血量分布测量:用动脉喷溅装置1.5mm 管径的喷头及匕首分别在铺有白纸的水平地面形成喷溅状血迹及抛甩状血迹。将血迹从头至尾分为前端、中前、中点、中后、尾端五个区间。分别在5个区间各取一滴血,连带白纸剪下,分别标记为1~5。并用电子天平称对每滴血称重,并去除同等大小的纸张的重量为该滴血的纯重量。测量精度为0.1mg,各重复5次。

1.5 统计分析

用SPSS 23.0统计软件分别对不同管径的喷溅状血迹及不同工具抛甩状血迹单次血量、不同分布区间的血滴血量的测量数据进行统计分析。对喷溅和抛甩对血迹血量的影响进行单因素的方差分析。

2 结果

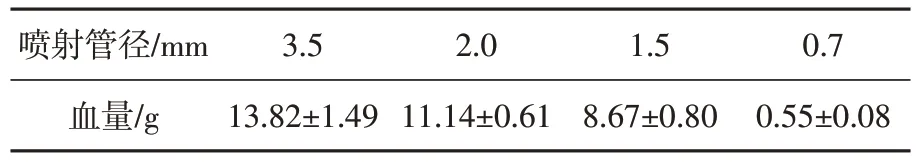

2.1 单次喷溅及抛甩血迹血量的测量及分析结果(见表1),单次抛甩血迹血量的测量及分析结果(见表2)。对喷溅组和抛甩组的血量进行两独立样本的t检验结果单次的喷溅血迹和抛甩血迹血量有显著差异(P<0.01),喷溅血迹血量明显大于抛甩血迹。

表1 单次喷溅血迹血量()

表1 单次喷溅血迹血量()

表2 单次抛甩血迹血量()

表2 单次抛甩血迹血量()

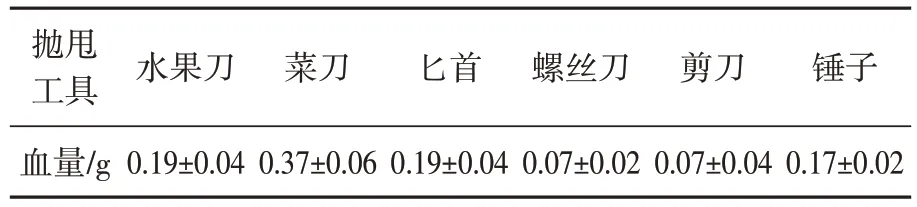

对不同喷溅管径喷溅血迹及不同抛甩工具的的抛甩血迹进行方差分析结果见图2。结果显示不同管径之间的血迹血量有明显差异(P<0.01)。随着喷射管径的减小而明显减小,不同抛甩工具抛甩血量没有明显差异,其中喷射管径最小0.7mm 的喷溅血迹血量均值大于所有工具形成的抛甩血迹血量。但是跟各组抛甩血迹血量无明显统计学差异(P=0.84)。

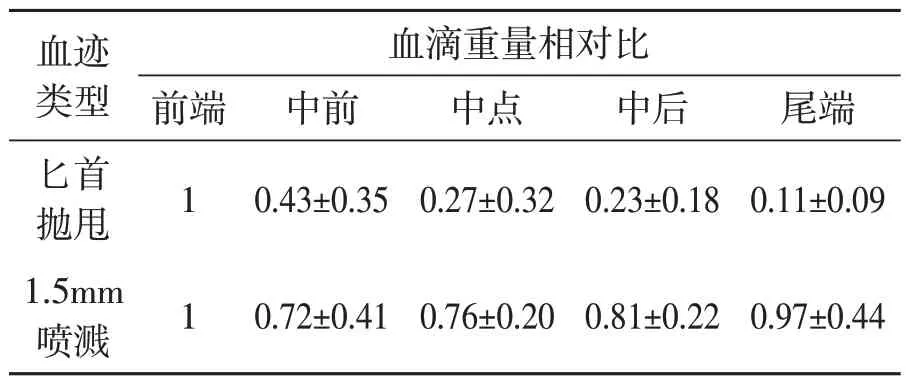

图2 喷溅抛甩血迹血量对比

2.2 为克服抛甩状血迹每次工具上每次沾染的血量不同带来的系统误差,方便比较,将每次抛甩或者喷溅血迹前端、中前、中点、中后及尾端的血滴重量称量后均换算为相对前端血滴重量的相对比,结果如表3 所示。分别对抛甩组和喷溅组次序1~5的血滴重量相对比做方差分析。结果显示抛甩组前端血迹对中前、中点、中后、尾端的均有显著性差异(P<0.01),尾端血迹对前端、中前有显著性差异(P<0.05),总体血滴重量均值随着从前端到尾端的位置改变,呈现出由大到小的变化规律。喷射组血迹血滴血量不随着位置变化呈现统计学差异(P>0.05),血滴重量均值变化也没有规律(见图3)。

表3 每次抛甩喷溅血迹前端、中前、中点、中后、尾端的对比表

图3 不同位置血滴重量相对比

3 讨论

根据笔者的经验,在命案现场中最常见的两类血迹就是喷溅状血迹和抛甩状血迹,且喷溅血迹多数为上肢受伤形成。一般认为被害人受伤时动脉破裂容易形成喷溅状血迹,而犯罪分析施害时挥动沾血的凶器等物体容易形成抛甩状血迹,所以现场常常两种血迹并存。正确区分两类血迹是现场分析的起点,但是形态上两种血迹形态都是以血滴为主,都能形成圆形,椭圆形或者感叹号状的血滴,往往难以区分。血滴现场血迹形态一般跟血滴的量、血滴与载体(地面、墙面等)接触的角度、速度等有关。本研究主要关注血滴的量,试图通过血液的量对血迹形态的影响来区分喷溅和抛甩这两类血迹。

根据相关研究[3]根据猪血在粘度、表面张力、密度等物理特征跟人血比较接近。本实验用猪血代替人血,用不同管径的喷射口模拟人体上肢不同部位动脉离断出血[4],用不同的工具沾血模拟现场凶器分析比较喷溅状血迹和抛甩状血迹的区别。实验数据级统计学结果发现,除了肢体末端的微动脉(管径0.7mm)外,不论何种动脉破裂形成的喷溅状血迹血量都远大于抛甩血迹的血量。喷溅状血迹,不同位置的血滴血量没有显著差异,而抛甩状血迹沿着抛甩方向血滴血量均值有从前到后逐渐变小的趋势。

实验结果反映在现场血迹形态上,喷溅状血迹由于血量大,往往会形成密集分布的血滴,常常伴随沿重力方向的流柱状血迹。在喷溅血迹的下方有时还会形成血泊。而抛甩状血迹由于血量少,往往血滴不密集出现,往往随着抛甩物体的挥动呈线形或者弧形分布。喷溅血迹由于血量差异不明显,血滴大小基本一致,就算出现大小不一致的情况也不会呈现规律性分布。与此相反,抛甩状血迹血滴大小往往会沿着抛甩的方向逐渐变小,而且随着血滴变小,血滴的形状也从圆形逐渐变为椭圆形,并且越来越长。