侧补光对叠层笼养种雉产蛋与死淘性状的影响

2020-03-16袁红艳卫龙兴戴连群张春华洪云超

袁红艳,卫龙兴,戴连群,张春华,洪云超

(1.上海欣灏珍禽育种有限公司 201400;2.上海市奉贤区动物疫病预防控制中心 201400)

雉,俗称山鸡、野鸡,学名环颈雉,是一种在我国广泛分布的珍稀禽类。 虽然雉的人工养殖在我国具有悠久的历史,但真正开展规模化养殖则始于上世纪七十年代末期,至今也仅40 年时间。 早期的雉人工养殖主要采用地面平养、自然交配的模式,每羽种母雉年均产蛋约40 枚、年提供键雏约30 羽左右,生产水平较低;本世纪初开始,国内部分大型养殖场开始尝试多层阶梯笼养和人工授精模式,种雉饲养密度和生产水平得到了显著提升,每羽种母雉的年均产蛋量达到了80~90 枚, 年获键雏60 羽以上,与传统模式相比几近翻番。

近几年,随着科学技术的快速发展,国内部分大型养殖企业, 如上海欣灏珍禽育种有限公司等开始致力于将阶梯式笼养改为三层层叠式饲养, 并增设了鸡舍内环境智能控制等技术设施,从而显著提升了种雉饲养密度和生产水平。 但在应用层叠式种鸡笼饲养过程中,由于层叠式鸡笼承粪带、料槽、笼架等的遮挡,传统光照模式与制度已不能满足中、下层种雉对光照强度的要求,必须通过其他方式进行补光来解决这一问题。

为全面了解光照强度不足对层叠式笼养种雉产蛋、 死亡、淘汰等生产现状的影响、 初步探讨采用侧补光技术对提高层叠式笼养种雉生产现状的作用, 笔者于2017 年~2018 年间组织开展了一轮层叠式笼养种雉采用侧补光技术对产蛋、 死淘性状影响的比较试验。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验鸡舍

试验随机选用上海欣灏珍禽育种有限公司保种鸡场种7和种8 两栋标准鸡舍作为试验鸡舍; 两栋鸡舍均为长60m、宽12m, 饲养设备采用广州广新的三层层叠单鸡单笼式种雉饲养笼,横向并行五列,每栋鸡舍可一次上笼6690 羽种母雉;采用内环境智能控制系统、行车式自动喂料、乳头式饮水、承粪带干清粪; 光照模式采用在走道中间离地1.8m 高处安装一盏6W 可调式LED 白枳灯泡、盏距3m 的传统光照模式,在调节LED 白枳灯泡功率最大时,照度计实测灯泡下、垂直地面1.5m、1m、0.5m 和0m(分别对应层叠式鸡笼上层、中层、下层和地面)高度的光照强度为330Lux、82Lux、25Lux 和0Lux。

1.1.2 试验用鸡

采用该公司自繁自育雉鸡新品种“申鸿七彩雉”父母代扩繁群青年种雉,2017 年4 月13 日出雏,公司青年鸡场育雏育成;期间按照免疫程序和保健手册做好各类疫苗免疫及驱虫等工作;2017 年10 月6 日(176 日龄)进行第三次选种并上笼,且两栋试验鸡舍同期满笼。

1.2 方法

1.2.1 分组

随机将种7 舍设为试验组鸡舍、种8 舍设为对照组鸡舍;两鸡舍为相同面积、相同饲养设备、相同饲养环境、相同入舍鸡数,并由同一饲养团队管理。

1.2.2 试验组鸡舍侧补光设施改造

在试验种雉入舍前,对试验组鸡舍种7 舍进行侧补光改造,方法是在每列鸡笼的第二层料槽外侧安装一排2W 的可调光LED 灯,盏距2m,光照朝向对侧鸡笼的中下层种鸡笼,并与鸡舍内光照系统同步控制。 鸡舍内其他设施不变,对照组鸡舍种8 舍则未作任何改造。

试验开始前,选择相同位点(位于试验、对照二组鸡舍内同一列位的两盏灯泡中间位置的同一组位), 采用照度计实测上、中、下三层笼位的料槽内侧上方20cm 处(种雉正常采食的头部位置)的光照强度。 两栋鸡舍相同位点的实测光照强度见表1。

表1 试验、对照二组鸡舍相同位点光照强度汇总表

1.2.3 数据统计

1.2.3.1 产蛋数

每天详细记录试验组和对照组种雉的产蛋数及破损蛋、软壳蛋、沙壳蛋数量。

1.2.3.2 死亡数

每天详细记录试验组和对照组种雉的死亡数。

1.2.3.3 淘汰数

每天详细记录试验组和对照组种雉的淘汰数。 种母雉淘汰标准为连续一周未产蛋或连续10 天仅产1 枚蛋或连续两周仅产2 枚蛋。

2 结果与分析

2.1 结果

试验和对照两组种雉于2017 年10 月6 日同期随机上笼,数量均为6690 羽,试验开始,记录相关试验数据;10 月18 日对照组种雉见蛋, 隔天试验组种雉开始产蛋;10 月26 日 (196 日龄)对照组种雉达到5%开产日龄,10 月31 日(201 日龄)试验组种雉达到5%开产日龄。

试验至2018 年7 月31 日两组种雉开始全群淘汰时结束,总试验期299 天,其中产蛋期286 天,相关试验结果见表2。

表2 侧补光试验种雉产蛋与死淘结果汇总表

2.2 分析

根据雉鸡生理特性和试验结果, 本文将主要对试验种雉的产蛋、死亡和淘汰等性状进行综合分析,比较侧补光技术对种雉上述生产性状的影响情况。

2.2.1 产蛋性状分析

光照强度与种雉的产蛋性状密切相关, 其中入舍母鸡产蛋数和种雉产蛋率是两个常用的统计指标;而对种雉产蛋率,本文将采用按整个试验期每月初存栏母鸡数和入舍母鸡数两种方法来分析, 以比较两组种雉在整个试验期不同阶段产蛋率变化情况。

2.2.1.1 羽均产蛋数比较

根据试验结果, 分别计算试验和对照两组种雉在整个试验期内的羽均产蛋数, 方法是分别将两组种雉在整个试验期内的总产蛋量÷入舍母鸡数,相关结果见表3。

表3 侧补光试验种雉羽均产蛋数汇总表

从表3 数据来看, 在整个试验过程中, 试验组种雉总产蛋972428 枚, 比对照组种雉多产了124187 枚, 总产蛋增产了14.64%;羽均产蛋数试验组为145.36 枚,比对照组的126.79 枚提高了18.57 枚,羽均产蛋数增幅达14.65%;上述数据说明采用侧补光技术可明显提高层叠笼养种雉的产蛋性能。

2.2.1.2 种雉产蛋率比较(按月初存栏数计算分析)

对试验和对照两组种雉全试验期的产蛋情况按自然月分类汇总后(其中2017 年10 月份仅为13 个产蛋日),按照月初种雉存栏数分别计算两组种雉的月平均产蛋率,结果见表4 和图1。

表4 侧补光试验种雉月产蛋率(按月初存栏计算)汇总表

图1 试验种雉月产蛋率(按月初存栏计算)折线图

分析表4 发现,按照月初存栏数计算的种雉月产蛋率,在种雉达到5%开产日龄后的前五个月 (整个试验期的第一个月,因产蛋率未达5%开产日龄而除外,下同),试验和对照两组种雉的月产蛋率差异较小, 但开产后第1~3 个月表现为对照组种雉的月产蛋率高于试验组种雉;第4、第5 个月表现为试验组种雉的月产蛋率稍高于对照组种雉的产蛋率, 而且这二个月试验组种雉的存栏数比对照组分别多了197 羽和381 羽; 从第7 个月开始,虽然对照组种雉的存栏数比试验组明显快速减少(主要是淘汰),但试验组的月初存栏产蛋率仍明显高于对照组,除第8 个月由于种雉快速淘汰致试验组种雉的月产蛋率仅比对照组高0.85%外,试验后期其他三个月的试验组种雉产蛋率比对照组分别高出了5.5%、11.25%和7.06%;图1 所示也直观地说明了这一点。

但采用月初存栏数这一方法计算分析的月产蛋率比较结果,由于每月的月初存栏数中去除了死淘种雉数,因此其所获得的产蛋率受种雉死淘情况的影响较大, 实际上是一种相对产蛋率, 其所表现的月产蛋率情况与该组种雉的死淘情况呈较大的负相关,未能真实地反应出两组种雉产蛋性能的实际差异。

2.2.1.3 种雉产蛋率比较(按入舍母鸡数计算分析)

根据试验鸡舍的笼位布置与试验种雉的育雏育成情况,试验、对照两组种雉的入舍数均为6690 羽;在对整个试验期两组种雉的产蛋结果按自然月进行汇总后, 笔者以入舍母鸡数分别计算了两组种雉的月产蛋率,结果汇总成表5 和图2。

表5 侧补光试验种雉月产蛋率(按入舍母鸡数计算)汇总表

图2 按入舍母鸡分月计算种雉产蛋率折线图

分析表5 可以看到,在整个试验期,试验组和对照组的种雉平均产蛋率分别为50.82%和44.33%, 试验组比对照组高了6.49%;从分月统计的情况来看,按入舍母鸡数计算的月均产蛋率,在开产后的前3 个月,对照组种雉的月均产蛋率均略高于试验组;但从开产第4 个月开始,试验组种雉的月均产蛋率一路上扬,到开产第9 个月时,试验组种雉的月均产蛋率比对照组高出了20.14%。

从图2 的按入舍母鸡数分月计算的试验和对照二组种雉的月均产蛋率折线可以更清晰地看到,在种雉达到5%开产日龄后的前3 个月,试验、对照两组种雉月均产蛋率的两条曲线几乎重合(试验组略低于对照组),但从开产第四个月开始,两条折线逐步分离,并相距越来越大,表示两组种雉的月均产蛋率差距也越来越大,且试验组种雉产蛋率明显高于对照组。

2.2.1.4 小结

经对试验、对照两组种雉产蛋量和产蛋率的分析,说明对层叠式笼养设备增加侧补光, 可显著提高试验种雉的产蛋量和产蛋后期的产蛋率; 其中以入舍母鸡数计算的月均产蛋率可更客观地比较两组种雉的产蛋情况, 而以每月的月初存栏数计算的月均产蛋率则可更实际的显示当月不同组种雉的产蛋情况。

2.2.2 死亡情况分析

2.2.2.1 总死亡率分析

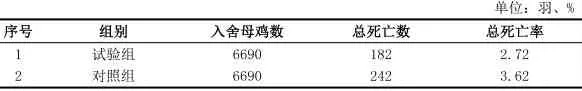

根据试验结果,将试验、对照两组种雉在整个试验期的死亡情况汇总成表6。

表6 种雉死亡情况汇总表

从表6 可以看到, 在整个试验期, 试验组种雉共死亡182羽,总死亡率2.72%;对照组种雉共242 羽,总死亡率为3.62%,两组死亡率相比,对照组比试验组高0.9%,差异不显著,说明不同光照强度对种雉总死亡情况影响较小。

2.2.2.2 种雉月死亡率分析(按月初存栏计算分析)

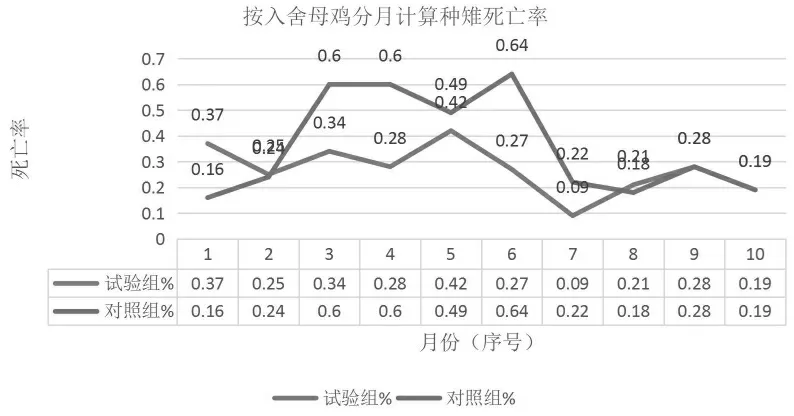

对试验、对照两组种雉在整个试验期各月的死亡情况,分别以月初种雉存栏数计算各组每月的死亡率,结果见表7 和图3。

表7 按月初存栏计算的种雉死亡率汇总表

图3 按月初存栏计算种雉死亡率折线图

分析表7 发现,在试验初期的前两个月,试验组种雉的月均死亡率略高于对照组;但在全试验期,试验组种雉的总死亡率则略低于对照组种雉(0.9%);从两组种雉的死亡分布情况来看,试验、 对照两组种雉的死亡数主要集中在试验期的3、4、5、6 四个月, 两组种雉的死亡率分别占到了总死亡数的48.35%和64.46%, 而这个时间段正好是两组种雉的产蛋高峰期; 试验后期,随着产蛋率的下降和死淘数的上升,死亡数也逐步下降,但对照组种雉由于淘汰数的快速增加致实际存栏快速减少, 其按月初存栏计算的死亡率也比试验组明显提高。

从图3 的折线可以更清晰地看到: 试验组种雉的月均死亡率除在试验的前两个月稍高于对照组外, 第三个月以后均明显低于对照组(除第八个月外)。

说明采用侧补光技术可有效降低种雉产蛋期的死亡率。

2.2.2.3 种雉月死亡率分析(按入舍母鸡分月计算)

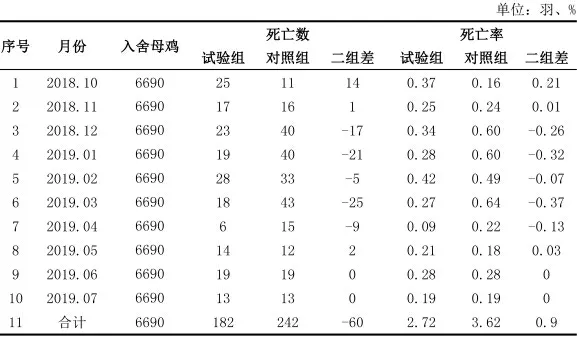

将试验结果中,试验、对照两组种雉的每月死亡数分别以入舍鸡为基数计算单月的平均死亡数,并汇总成表8 和图4。

表8 按入舍母鸡分月计算种雉死亡率汇总表

图4 按入舍母鸡分月计算种雉死亡率折线图

表8 数据显示, 试验和对照两组的入舍母鸡数均为6690羽,而每月死亡率在试验前两个月,试验组种雉略高于对照组,从试验的第三个月开始一直到试验的第七个月 (产蛋高峰期),对照组种雉的每月死亡率均较显著高于试验组, 但从试验的第八个月(产蛋后期)开始,两组的每月死亡率又趋于基本相同。

从图4 的折线可以更清晰地看到, 对照组种雉在试验的第三~第七个月(产蛋高峰期)的月死亡率均明显高于试验组种雉,而后期两组种雉的死亡率则趋于相同。

2.2.2.4 种雉逐月累计死亡率分析(按入舍母鸡计算)

将试验、对照两组种雉的死亡数,分别逐月累计后以入舍母鸡数计算两组种雉的当月累计死亡率, 并按月汇总成表9 和形成图5。

分析表9 可以发现,在试验初期的前2 个月,试验组种雉的死亡率明显高于对照组;在两组种雉达到产蛋高峰后,对照组种雉的累计死亡率明显高于试验组种雉; 但在试验后期的8、9、10三个月,两组种雉的死亡死亡数又趋于相同。 从图5 的折线也可以看到,从试验的第三个月开始,两条折线逐步分离,并显示对照组种雉的死亡率逐步并快速提高,但从第八个月起,两条折线趋于平行,两组的死亡率逐渐处于相同。

表9 按入舍母鸡计算种雉累计死亡率汇总表单位:羽、%

图5 按入舍母鸡累计计算种雉死亡率折线图

说明采用侧补光的试验组种雉, 在产蛋高峰期其种雉死亡率明显低于对照组。

2.2.2.5 小结

对试验、对照两组种雉死亡情况的分析显示,采用侧补光技术可有效降低种雉在产蛋期的死亡率。

2.2.3 淘汰性状分析

2.2.3.1 种雉总淘汰率分析

根据试验结果,将试验、对照两组种雉在整个试验期的淘汰情况汇总成表10。

表10 种雉淘汰情况汇总表单位:羽、%

表10 数据显示,在整个试验期,试验组累计淘汰种雉2108羽,总淘汰率为31.51%;对照组累计淘汰4773 羽,总淘汰率为71.35%;两组相比,对照组淘汰率比试验组高出了39.84%。

说明采用侧补光技术显著降低了试验组种雉的淘汰率。

2.2.3.2 种雉单月淘汰率分析(按月初存栏计算)

根据试验期试验、对照两组种雉的每月淘汰情况,分别以月初存栏数为基数计算整个试验期各个单月淘汰率, 并汇总列表11 及图6。

表11 按月初存栏计算种雉淘汰率汇总表

图6 按月初存栏计算种雉淘汰率折线图

从表11 的汇总数据看到,在试验的前3 个月,试验和对照两组种雉的淘汰率基本无差异。 但从第四个月开始,两组种雉的淘汰率逐渐拉大,差异显现;到试验第9 个月时,试验和对照两组种雉的淘汰率相差了32.86%。 分析原因,主要是在第7 和第9个月时分别对试验和对照两组种雉集中进行了一次淘汰。

图6 的折线可以清楚地看到试验中后期两组种雉每月死亡率的变动情况。

2.2.3.3 种雉淘汰率(按入舍母鸡分月计算)

在对种雉淘汰率按每月的月初存栏数进行统计分析的同时,笔者采用按入舍母鸡数来计算每月的淘汰率,也就是以6690羽入舍母鸡为基数,计算两组种雉每月的淘汰率,相关结果见表12 及图7。

表12 按入舍母鸡数分月计算的种雉淘汰率汇总表

图7 按入舍母鸡分月计算种雉淘汰率折线图

分析表12 数据发现, 由于采用了入舍母鸡数作为统计基数,因此,两组种雉的单月淘汰率和差异值均明显低于按月初存栏计算的淘汰率。 从按照入舍母鸡数计算的每月种雉淘汰率来看,在试验的前三个月,两组种雉的淘汰率基本无差异;在试验的第4 个月~第六个月,两组种雉淘汰率的差异逐步显现,但每个月的差异较稳定,基本上都是对照组稍大于试验组2%~3%左右;而从试验后期的第七个月开始,两组种雉淘汰率差异就明显了。

从图7 可以看到,在试验的第7 和第8 个月,试验组的淘汰率有一个明显的反弹,第8 个月的淘汰率甚至超过了对照组,而同期对照组的淘汰率有一个明显的下跌过程; 试验的最后2 个月,试验组的淘汰率已接近0,但对照组的淘汰率则有一个明显的反弹回落过程。 分析原因:主要是由于这个阶段的试验组种雉曾集中进行了一次淘汰所致。

2.2.3.4 按入舍母鸡累计计算种雉月淘汰率

试验还以入舍母鸡为基数, 逐月累计计算了试验和对照两组种雉的淘汰率及整个试验期两组种雉的总淘汰率, 结果见表13 和图8。

表13 按入舍母鸡累计计算种雉淘汰率汇总表

从表13 可以看到,在10 个月299 天的试验期中,试验组累计淘汰2108 羽种母雉,占入舍母鸡数31.51%;对照组累计淘汰4773 羽,占入舍母鸡数71.35%,试验和对照两组种雉的死淘率相差39.84%,差异极显著。 从图8 的折线可以清晰地看到:试验早期,两组种雉的淘汰率基本相同,但从第四个月开始,对照组的淘汰率折线逐步高于试验组的淘汰率折线, 到第10 个月时,两组种雉的淘汰率折线就像一支大喇叭的喇叭口,差异巨大。

2.2.3.5 小结

图8 按入舍母鸡累计计算种雉淘汰率折线图

从对试验结果中试验、对照二组种雉的淘汰情况分析可以看到,采用侧补光可显著降低种雉、特别是产蛋后期种雉的淘汰率。

3 讨论

3.1 试验结果显示

多层层叠笼养设备饲养种雉,在采用侧补光技术后,早期的各项生产性能与末补光种雉的产蛋、死亡、淘汰等生产性状无明显差异;但在开产3 个月后,侧补光(试验组)和末补光(对照组)两组种雉的产蛋、死亡和淘汰等性状呈现显著差异,至试验结束(10 个月)时,试验组入舍母鸡平均产蛋量为145.36 枚/羽、全程死亡率2.72%、全程淘汰率为31.51%;同比对照组入舍母鸡平均产蛋量126.79 枚/羽、全程死亡率3.62%、淘汰率71.35%,平均产蛋量提高了14.65%, 而全程死亡率和淘汰率则分别降低了0.9%和39.84%。

3.2 试验结果证明

采用侧补光技术可显著提高种雉产蛋性能,降低种雉淘汰率。 分析其原因,主要是在采用叠层式笼养技术后,传统阶梯笼养模式的光照制度 (灯光离地1.8m 左右), 由于叠层排放的笼具、 料槽和承粪带等设备的遮挡影响了中、 下层种雉的光照强度,长期积累所致。

3.3 建议养殖企业在应用层叠式笼养设备饲养蛋 (种)鸡时,应充分考虑侧补光的影响与作用,在有效提升饲养密度的同时,进一步提高蛋(种)鸡的生产性能,以获得更高的经济效益。

3.4 由于试验设计仅统计每个组全群种雉产蛋、死亡、淘汰等性状的数据, 没有对每个组的种雉相关性状按三层叠层的层次进行单层分类统计;而根据现有的数据,也未能对试验、对照两组的总产蛋、死亡和淘汰等性状按上、中、下三层的饲养笼位进行分层的统计分析。 故可在下阶段对本试验作一次重复试验,并对各组种雉的产蛋、 死淘等性状按层叠式饲养笼的层数进行单层分类统计, 以进一步探讨侧补光技术对不同饲养笼层数的种雉产蛋、死亡、淘汰等性状的影响。