利用高密度电法查找地下溶洞

2020-03-16

(福建省121地质大队 福建龙岩 364021)

龙岩市新罗区某自然村多处出现地层下陷等现象,村民恐慌,委托我单位查明情况。我单位根据工作区的地质条件,其物探工作拟采用高密度电阻率法进行勘探,探测深度要求为60m。目的为通过本次电法勘探,初步查明该村及其周边范围内地层的电性分布情况,大致查明测区内可能存在的断裂破碎带、溶洞及其范围,为下一步开展工作提供依据。

1 方法原理

高密度电法是20世纪80年代才发展起来的1种新型阵列勘探方法,实质上属直流电阻率法,其基本原理与直流电阻率法相同。直流电阻率法将直流电流通过电极接地供入地下,建立稳定的人工电场,在地表观测记录某点垂直方向(电测深法)或沿某一测线的水平方向(电剖面法)的电阻率变化,从而了解岩土介质的分布或地质构造特点的方法。

高密度电法基于静电场理论,是以探测目标体的电性差异为前提进行的。该方法是在测线上同时布置多个电极,通过电极转换装置,组合成指定的电极装置,进而实现多电极距在观测剖面的多个测点上的视电阻率观测,具有电阻率剖面法和测深法双重作用。该方法采集数据信息量大,可进行层析成象计算,成图直观,可视性强,采集装置种类多,仪器轻便,广泛应用于金属与非金属矿产资源勘探、城市物探、铁道桥梁勘探等方面,亦用于寻找地下水、确定水库坝基和防洪大堤隐患位置等水文、工程地质勘探中。

2 装置选择

为解决不同的地质问题,常采用不同的电极排列形式和移动方式(装置参数)。装置参数是1种组合式跑极剖面装置,系统根据跑极方式可分为16种测量装置。在实际工作中,必须有针对性的根据不同的地质任务来选择个别装置进行数据采集,以达到最佳的勘探效果,常用的装置是温纳排列。

3 装置、参数选择试验

根据实际情况及任务要求,本次工作测点距10m,勘探深度要求达到60m。由于本次使用的高密度电缆电极距正好为10m,所以没有针对每个高密度测点进行测量,高密度测点以测量工作完成的30m点距的测点为基础,将高密度电缆拉直来确定其它测点位置。

根据以往经验,温纳排列装置与可控源音频大地电磁测深法反映的地层电性特征较为接近,且重复观测的数据较为稳定,因此决定选择温纳排列装置进行数据采集。由于勘探深度要求为60m,理论上只用采集12层数据即可满足深度要求,但为了获得更丰富的地层电性数据,实际采集时测量20层的数据,最大勘探深度超过100m。

4 高密度电法成果与钻探结果对比分析

(1)高密度电法分辨率。高密度电法的分辨率与极距有关,极距越小,分辨率越高,但勘探深度却越小。而极距又与测量时采用的点距相关,点距越小,同一层的极距相应地越小。因此理论上高密度电法的横向分辨率与点距相当,纵向分辨率则与反演时采取的参数相关,但一般来讲浅部对应的极距较小,纵向分辨率较高,深部对应的极距较大,纵向分辨率较低。

本次高密度电法点距为10m,理论上横向分辨率最小只能达到10m左右,从反演结果看,最浅部的纵向分辨率为1.25m,到达十几m深时分辨率接近6m,到达30m深时分辨率在7m左右,到达100m深时分辨率在13m左右。

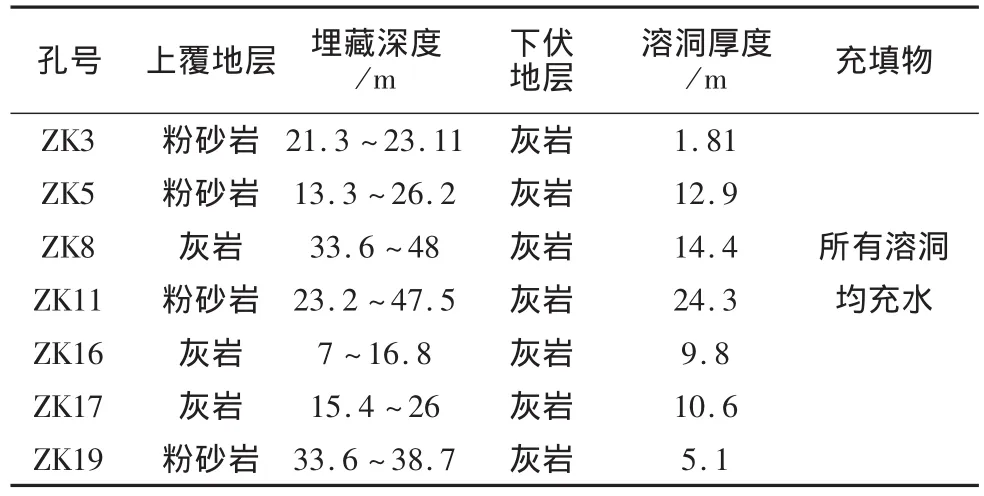

(2)钻孔揭露溶洞情况。本区已竣工的钻孔为19个,分别命名为ZK1~ZK19。19个钻孔有7个揭露到溶洞:ZK3、ZK5、ZK8、ZK11、ZK16、ZK17 和 ZK19,揭露的溶洞情况见表 1。

表1 某自然村钻探揭露溶洞情况一览表

从钻探揭露情况看,虽然所有溶洞均充水,但含水量多少,是整个溶洞都是水,还是只有半个溶洞有水却无法得知。

(3)溶洞在高密度电法成果中的反映情况。以G4线高密度电法勘探综合剖面图为例,在剖面图中垂直距离不到1m的钻孔用紫色实线表示,垂直距离超过1m的钻孔投影位置用紫色虚线表示。详见图1。

ZK17:位于G4线距离345m位置偏东,与G4线垂直距离1m左右,溶洞厚度为10.6m,深度在20m上下,理论上按高密度电法在相应深度的纵向分辨率(6~7m)可以探测到,在G4线相应位置有明显的电性反映,表现为电阻率值在20~200Ω·m的低阻异常。

ZK19:位于G4线距离245m位置偏西,与G4线垂直距离1m左右,溶洞厚度为5.1m,深度在三十几米,理论上按高密度电法在相应深度的纵向分辨率(7m左右)无法探测到,在G4线相应位置没有明显的电性异常反映。

5 溶洞范围及异常的推断

(1)溶洞及各岩土层电性特征分析。从溶洞在高密度电法成果中的反映情况看,ZK3和ZK19溶洞厚度太小,小于高密度电法在相应深度的纵向分辨率,ZK17在高密度电法反演剖面上均表现为明显的低阻异常,且位于灰岩层内,与以往勘探中灰岩层充水溶洞应有的低阻反映相一致。因此结合这3个溶洞在高密度电法成果中的反应情况推测,本区充水溶洞应该以低阻异常为主要表现。

另外从钻探揭露的各岩土层在高密度电法反演剖面上的反映情况看,素填土基本上表现为低阻特征;粉质粘土表现为低阻至中阻特征;粉砂岩变化范围较大,表现出低阻到中高阻特征,以中阻异常反映居多;灰岩变化范围也较大,表现出中低阻到高阻特征,以中高阻异常反映居多。各岩土层的电性特征与其含水量和破碎程度关系较大,含水量和破碎程度越高电阻率值越低,反之越高。

(2)溶洞范围的推断。尽管钻孔ZK3和ZK19揭露到的溶洞厚度较小,但如果溶洞本身的范围要比揭露到的厚度大得多,那么受体积效应影响,在高密度电法反演剖面中也会有一定反映,因此推测这两处溶洞的范围应该不会太大。G4线上ZK17溶洞位置有明显的香蕉状圈闭低阻异常,且低阻异常中心位于ZK17西南方,因此推测溶洞应该有向ZK17西南方延伸。

(3)异常位置的推断。从前面分析得知本区溶洞应该以低阻异常为主要表现,因此根据各条测线上低阻异常的反映情况圈定了异常位置。由于本次高密度电法勘探目的主要是查明该村及其周边范围内60m以浅可能存在的溶洞及其范围,因此埋藏较深或离村部较远的低阻异常没有进行划分。圈出的低阻异常仅表示在相应位置可能出现范围较大的充水溶洞,小于高密度电法纵向分辨率的溶洞则无法圈定。本次完成的钻孔并未揭露到不充水的溶洞,而充填物较少或没有充填物的溶洞从以往勘探经验看应该表现为高阻异常,若高阻溶洞围岩为粉砂岩或灰岩这样的高阻岩层,则无法有效区分。因此,本次高密度电法成果只圈定了低阻溶洞异常,并未圈定高阻溶洞异常。至于在圈定的低阻异常位置是否存在溶洞,还需进一步钻孔验证。