陕西民间刺绣的技法研究

2020-03-16刘冬云杨孟云

刘冬云,杨孟云

(1.江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122;2.江苏省非物质文化遗产研究基地,江苏无锡 214122)

陕西位于西北内陆腹地、黄河中游,是古代丝绸之路的重要驿站,历史底蕴、民俗风情为民间工艺的产生和发展提供了肥沃的土壤[1],而周、秦、汉、唐等13个朝代上千年的政治经济文化中心地位及历史上与北方一些少数民族的文化融合,造就了当地豪放、热烈、淳朴的性格特征[2],因此陕西民间刺绣的发展受到当地历史文化与秦人性格潜移默化的影响,使其独树一帜。刺绣技法不拘泥于普通的针法,是将针法与拼、贴、搐、缀等手法相结合,整体风格颇为粗狂豪放,富有视觉冲击力。

在查阅陕西民间刺绣的相关文献资料时发现,研究方向主要集中在陕西民间刺绣的纹样与民俗文化的相关方面。基于对该地区手工技法的传播与保护,本文采取考察陕西民间刺绣的藏馆、走访陕西民间刺绣非遗传承人、学习绣品的制作等方式,归纳出陕西民间刺绣的技法特征,为陕西民间刺绣的传承提供指导。

1 陕西民间刺绣概述

刺绣是我国劳动人民创作的一种优美的民间美术,已有4 000多年的历史,早在原始社会,各个部落和各个氏族都有自己的图腾,作为本部落或氏族的标记[3]。随着生产力的发展,麻布、毛织品和丝织品的产生以及着装文明的出现,人们又把图腾纹样用颜料敷在衣服上,或用骨针、玉针绣在衣服上,刺绣艺术应运而生。而对于陕西民间刺绣有记载的历史可以追溯到周秦时代[4],《诗经》中就有豳风(今陕西省旬邑县西南)刺绣的记载,陕西古老的“纳纱绣”曾盛行于唐代[5],证明了陕西刺绣的悠久历史。

刺绣是一种在织物上进行创作的艺术,由织物、颜色以及多种针法形成[6]。通过调研发现陕西民间刺绣是一个广义的名词,是指将平面刺绣做成各类工艺品的总称,它包括陕西民间一切运用刺绣手法的工艺品,如虎头鞋、婴儿帽、童夹背心、绣花遮裙、凉枕、裹肚、针扎、鞋垫、门帘等,在陕西民间运用刺绣手法的工艺品都可称之为陕西民间刺绣,它们与陕西人民的生活息息相关,并表现出其他艺术形式所不可取代的作用,渗透到人们的衣食住行、日常生活等各个领域。虽然民间刺绣遍布全国,但不同区域的刺绣在风格表现、题材选择、材质技法上却有差异之处[7],如苏、湘、蜀、粤“四大名绣”在技术上形成平、齐、净、匀、细的作风,在效果上,风景能分出山水的远近、亭台楼阁的进深,刺绣在这里成了复制水墨丹青绘画的针线[8],与其相比,陕西乡俗刺绣应划入“粗拙”“绌”“质”一类,在刺绣纹样的色彩搭配、构图处理、针法运用上都渗透着黄土高原人民豪爽的地域特色,整体风格原始粗狂、造型简洁,富有冲击力。

2 陕西民间刺绣的技法分类

陕西民间刺绣是在传统刺绣技法的基础上,以立体感的堆绣和平绣为主,辅助以堆、拼、贴、搐、缀等技法融入刺绣品中[9],并使用特种(硬质、闪光、大块、须茸)辅料的嵌缀联络技法,以布帛或针线中充垫棉、毛、梗或纸使之加厚的堆砌层迭手法[8],各种方法的运用增添了刺绣品的艺术美感,除呈现平面的视觉效果,更多的是具有浮雕感的立体三维视觉效果。在材质用料上,大都因地取材,因简就陋,不追求昂贵的材质表现[7],日常生活中的碎布头也都能作为填充物来塑造立体造型。此外刺绣的形制丰富多样,以刺绣技法为前提,可将绣品分为布软雕、布拼、布搐、布刺绣四大类[5]。

2.1 布软雕

布软雕,是运用软雕技法,将刺绣与软雕技法结合的一种绣品,是用布帛绸缎类织物做表,以棉绒或谷壳类作填充物做成立体形象的“软雕塑”类,可分为布圆雕与布浮雕2大类。

圆雕类刺绣品以动物布偶、香包、鞋帽、动物枕头为主,是以3面或者多面刺绣好的布片缝合在一起,生肖猪布偶刺绣品见图1。布圆雕的主要技法:第一,根据设计的造型画成侧面和底面纸样,这是平面与立面的转换,纸样对立体造型的效果起到重要作用;再根据纸样对布料进行裁剪;第二,对裁剪好的布料进行定位刺绣;第三,将各布片进行锁边缝合,留一小口填充材料最后得到立体饱满的造型特征,填充材料有荞皮、谷物壳、锯末、刨花、棉花、海绵、碎布等[9],最后完全缝合。布浮雕的作品大部分以挂片为主,主要由两面布拼接组合而成,生肖鸡布挂片刺绣品见图2。布浮雕的主要技法:第一,根据设计的造型画成纸样,再根据纸样对布料进行裁剪;第二,对裁剪好的布料进行定位刺绣;第三,在2个布片缝合一半后,内置填充物,完成后进行最后缝合;也可将2~3层棉布料用浆糊黏合制作成褙子,褙子形状与纸样大小一致,最后将褙子置于2层布料中间缝合。软雕手法同样可以用来制作成小物件缀结在童鞋的鞋肩鞋帮上、背心肩头上、童帽脑顶上,此技法则称为悬绣,除此之外配合串珠、绒穗、流苏、璎珞之类附饰,相互衔接交搭,突破了刺绣二维平面的限制,向第三维度跨越。

图1 生肖猪布偶刺绣品

图2 生肖鸡布挂片刺绣品

2.2 布 拼

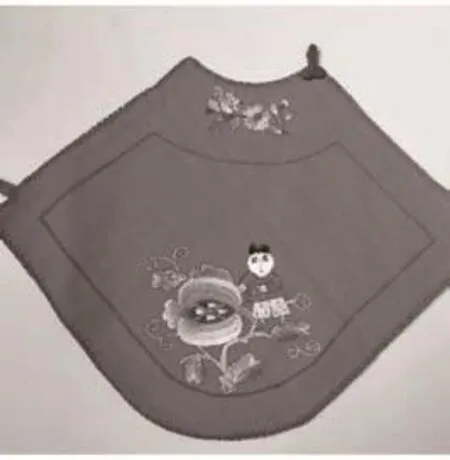

布拼是对布料进行拆分、重叠、拼接处理,并与刺绣结合的一类绣品。衣服、门帘、坐垫、百花帐都是民间艺人的杰作[10],这些绣品都运用布拼的技法,可分为实用性布拼与装饰性布拼2种,百花帐布拼绣品见图3。实用性布拼是农村妇女节俭持家的体现,将积攒的碎布料通过拼贴重组,再加上刺绣作为装饰形成各式各样具有实用价值的的布拼绣品。装饰性布拼主要特点在于造型,其造型与剪纸息息相关,大部分运用贴布绣技法,将不同色彩相同面料或者不同色彩不同面料贴绣在底布上,形成色彩、材质上的差异。运用贴布绣的布拼绣品见图4。这是陕西澄城刺绣传承人武麦花在陕西师范大学非遗研习班的毕业作品《鸡庆有鱼》,是一幅装饰绣品,可类属布拼,红色似花心的部分与白色鱼儿则运用经典的贴布绣手法。

图3 百花帐布拼绣品

图4 运用贴布绣的布拼绣

2.3 布 搐

布搐类绣品是指运用布搐手法的一类刺绣品,布搐技法是通过手指的捏撮和针线的抽拉牵引,将彩色绸缎或布料抽缝,创造出各种花、鸟、动物等形状,常用于制作五毒、香包[8],这种技法塑造的事物常活灵活现,造型也往往充满童趣,不拘一格。布搐类绣品青蛙枕头顶见图5。

2.4 布刺绣

图5 青蛙枕头顶

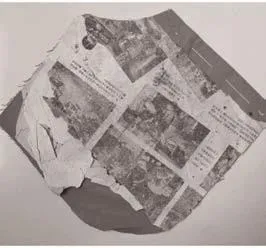

布刺绣在陕西民间指不具有三维效果的平面刺绣品,通过不同的针法在预先描绘好的布面上运针,形成刺绣图案,以刺绣为主,不运用其他技法,以刺绣图案装饰布面,这类绣品以刺绣装饰画、刺绣服饰居多,陕西民间刺绣肚兜见图6。妇女刺绣时很少用花绷子,而是将绣布从反面打衬,背面打衬的刺绣方法见图7。

图6 陕西民间刺绣肚兜

图7 背面打衬的刺绣方法

打衬时用浆糊把麻线或宣纸贴裱在绣布反面,熨烫展开后描绘纹样,即可刺绣,绣时用平拉针将纸样遮盖在丝线下边,绣出的花样略有凸出底面的浮雕感,看起来富态、饱满,这是一种与剪纸有血缘关系的刺绣[11],所展示出来的纹样有明显的剪纸特征,造型夸张概括。

3 陕西民间刺绣针法的构成

3.1 面积的铺排

关中农民把全部走线条的绣法统称为“挂”,而把铺绣大块面积的绣法称为“扎”[12],从陕西民间刺绣的绣品分析看出,在图形轮廓内“扎”的针法单一,始终以平针和长短针见多。平针是在一定图案轮廓内,以相同的方向排扎上跨越两端点的长线;长短针是在图案轮廓内,运针向一个方向参差错落,后针在前针中间绣出,边口错落有致。待运针铺满后形成高于坯底布面并维持成一个平面的整块。

为追求平面铺排的不同质感,陕西妇女们在绣花线上做变化,便有了“紧线”“慢线”2种用线方法。“紧线”是捻合好具有捻度的、“上了劲”的丝线;“慢线”则是将紧线破开,缺失捻度,并用手揉搓,慢线比紧线细且具有毛茸感,用慢线去铺排更易取得柔和细腻的质感。通过调研分析绣品发现城市地区较之农村地区慢线用的多一些,原因在于城市妇女的闲暇时间相比农村妇女多,她们有更多的时间追求刺绣中细腻的针法表现[13]。

3.2 肌理的创造

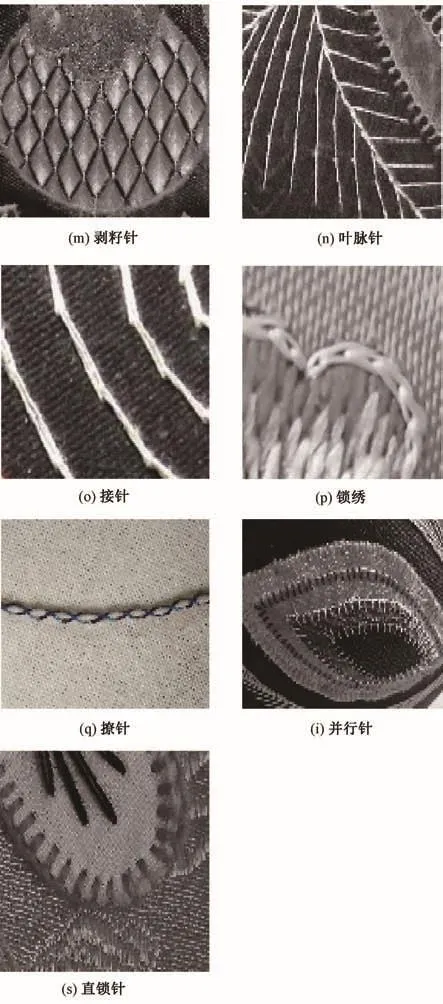

与乡俗相结合的陕西民间刺绣在针法技术上不注重绝对的“平、实、细、密、匀、顺”,更在乎对画面视觉冲击力及表达情感浓烈度的追求,基于这一点,那些乡间的女子们不拘一格,大胆创造,在绣面肌理上表现出自由、奇特的视觉感受。陕西民间刺绣中肌理创造的技法统计见表1,5种针法创造了布面的肌理效果。陕西民间刺绣中肌理创造的技法图例见图8。

表1 陕西民间刺绣中肌理创造的技法统计

3.3 针法总结

除前述已提到的针法外,在调研中还归纳出以下14种常用针法,陕西民间刺绣针法归纳见表2。

图8 陕西民间刺绣中肌理创造的技法图例

4 结束语

陕西民间刺绣是独具地方特色的手工工艺品,也是民俗文化的真实写照,它以绚丽的色彩、独特的造型、多变的技法代代传承。但随着机械化的发展,陕西民间刺绣的群众根基逐渐减少,传承者逐年递减,保护陕西民间刺绣迫在眉睫。本文通过对陕西民间刺绣概述、技法分类及其特征以及针法的构成进行归纳总结,陕西民间刺绣的技法提供理论基础,有助于中国传统手工业发展与文化传承,促进非物质文化遗产的发展与传承。