极端干旱环境下白梭梭细根分布与土壤水分关系

2020-03-14田起隆刘彤

田起隆,刘彤

(石河子大学生命科学学院,新疆 石河子 832000)

白梭梭(Haloxylonpersicum)属藜科(Chenopodiaceae),超旱生灌木或小半乔木,是西北干旱荒漠区优势物种、古尔班通古特沙漠主要建群种,也是固沙造林、维护当地生态安全不可多得的优良树种[1-4],目前已成为国家三级濒危保护植物[5]。大量学者[6-9]对白梭梭展开研究,主要集中在地上部分的光合生理、形态特征、群落特性和抗逆性等方面。也有研究[10]指出,白梭梭多生长在流动或半固定沙丘上,而与其同域分布的同属植物梭梭趋向于生长在沙丘间低地和陇间低地。在环境和遗传作用下,经长期进化,白梭梭拥有更高的光合、蒸腾和水分利用效率[11],在构型上2种植物呈现为不同宽窄“V”型,形成了植株外轮廓由上向下逐步收拢的格局[12],特别是梭梭主要利用地下水,而白梭梭主要利用降水形成的较稳定的土层水[13]。

细根(直径≤2 mm)作为根系中重要的水分和养分吸收器官,是植物对环境适应的重要调节器,决定了植物对土壤资源的捕获能力[14],其适应能力越强,植物生长发育越旺盛,在更大尺度上可影响植被的演替和退化状况[15]。在干旱荒漠区生态系统中,极端干旱的条件决定了荒漠植物细根的特殊性[16]。随着全球气候变化加剧,关于荒漠植物细根的时空分布、生长发育、生物量、形态特征及在生态系统中物质循环和能量流动过程所起作用逐渐成为研究热点,发现细根是荒漠植物利用水分、适应干旱环境的重要方式[17-19]。因此,研究荒漠植物细根的适应特性对揭示植物逆境适应机制及地下生态过程具有重要意义。

白梭梭对古尔班通古特沙漠干旱的适应一直是值得研究的重大科学问题,因为该物种生长于高30~50 m远离地下水的流动沙丘或半固定沙丘中上部,高度依赖降水生存[20]。而本地年降水量50~150 mm,且降水时空异质性较强,81.1%是小于5 mm的降水事件,而大于20 mm的降水事件仅占1%[21]。因此,在水分如此稀缺的极旱环境下,白梭梭如何耐受极端干旱环境、具有怎样的吸水适应特性极有必要深入研究,但此类研究还很缺乏。本研究以白梭梭为研究对象,通过定期取样观测不同土层细根的变化情况,研究分析其与土壤水分的关系,旨在研究气候波动下干旱区植物根系的生态适应意义,理解荒漠植物在极端干旱环境下的存活机制,为更好的保护和开发利用这一古老植物资源提供参考。

1 研究区概况

本研究区位于新疆准葛尔盆地中部的古尔班通古特沙漠(44°11′~46°20′N,84°31′~90°00′E),面积约为4.88万km2,是我国第2大沙漠(冬季有积雪覆盖),世界沙漠排名第21位,属于流动、半固定沙漠,该区属于典型温带大陆性荒漠气候,夏季高温炎热,冬季寒冷异常,最低气温可达-42.2 ℃,春秋气温变化剧烈,年均气温约为6.6 ℃,常年有以主风为西北风的风沙肆虐。全年降水量小于200 mm,年均潜在水面蒸发量大于2000 mm,干旱少雨的气候导致地表径流稀缺,地下水位埋深往往大于15 m,植物生长水源主要依靠降水补给[22]。

白梭梭是中亚荒漠地区的重要沙生植物,生长于流动沙丘或半固定沙丘中上部,分布区较狭窄。研究区域土壤为均质风沙土,土壤pH 9.0~10.0,土壤生物过程较弱,有机碳含量较低(<2.0 g·kg-1)。植被类型是典型的沙漠植被,主要以灌木、荒漠化半灌木为主,除短命植物和一年生植物外,拥有众多珍贵的天然旱生、超旱生植物。主要分布有:建群种梭梭(Haloxylonammodendron)和白梭梭(Haloxylonpersicum)及猪毛菜(Salsolacollina)、角果藜(Ceratocarpusarenarius)、倒披针叶虫实(Corispermumlehmannianum)、疏齿千里光(Seneciosubdentatus)、弯角四齿芥(Tetracmerecurvata)等[3]。

2 研究方法

2.1 样地选择

选取生境相似、长势良好的白梭梭林,分别设立3块30 m×30 m样地,进行每木检尺。在保证每块样地里单株白梭梭间距充分的前提下,每块样地内包含株龄一致,冠幅和高度相近的成年植株不少于5株,标记,并进行整个生育期样地内无杂草处理。

2.2 样品采集及处理

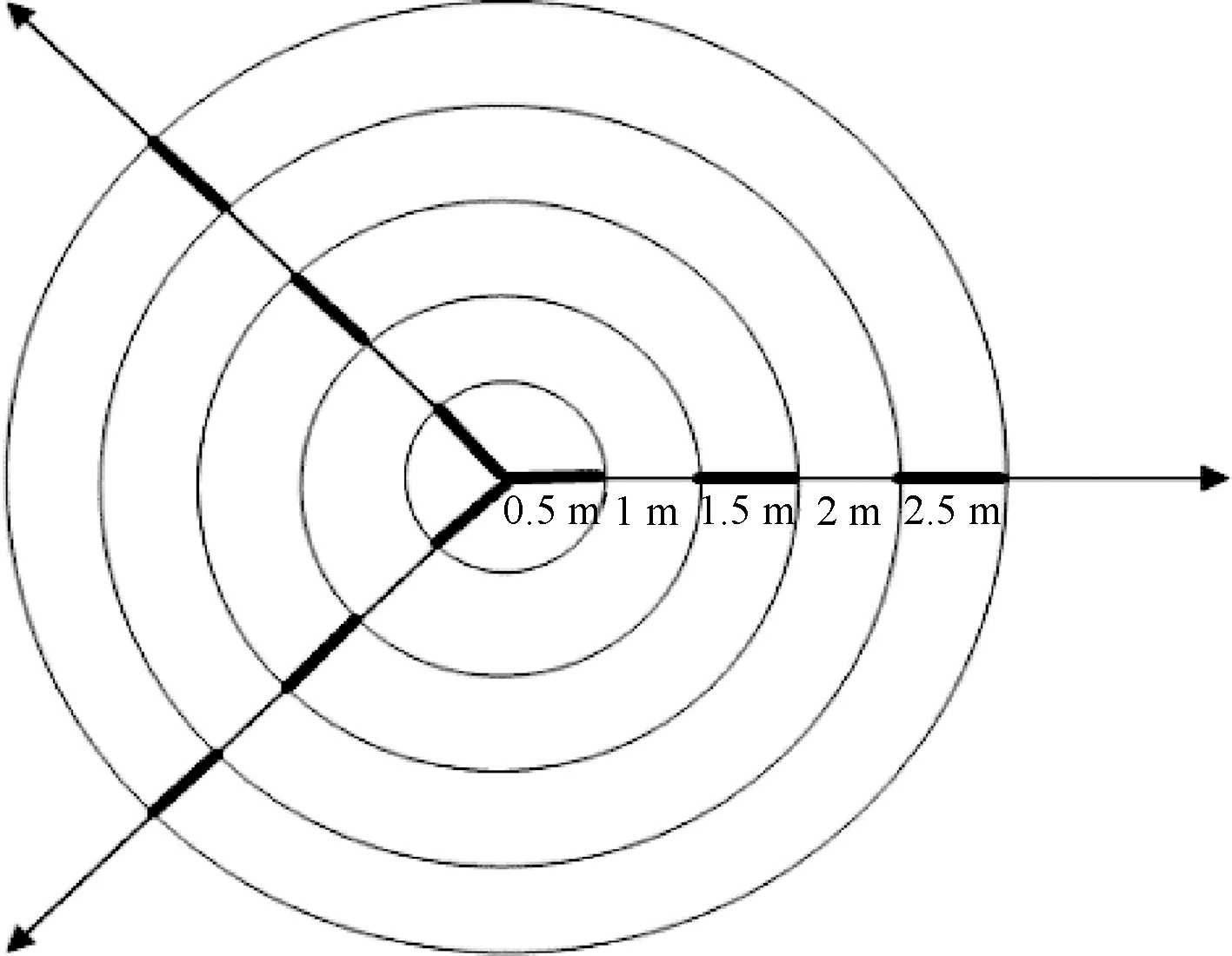

采用土柱法取样,每次12个样本,3次重复,共36个样本。以树干基茎为中心,选择相邻夹角为120°的3个方向,逐步画圆采样[23],采样点在距离树干基部分别为0~0.5、1~1.5、2~2.5 m的区间内,依次位于树干基部附近、冠幅边缘和冠幅外裸地(图1)。将同一植株的同一距离不同方向样品混合作为1个样,每个方向采用土柱法按30 cm×30 cm×100 cm的土柱分层采集:0~25、25~50、50~75、75~100 cm的4个土层中样本[24]。为保证各层根系样品完整性,采用锋利的小铲及小刀进行辅助采样。

图1 采样示意图

各土层新鲜细根样品清理后称重,并放在装有水的玻璃样品室内,然后将玻璃室放在扫描仪上,运用加拿大Regent公司研制WinRHIZO PRO STD 4800根系图像分析系统将扫描图片进行分析,得出细根长度等数据[25]。扫描后将各土层根系样品放入75 ℃烘箱内烘干至恒重,运用电子天平称称得细根烘干质量。细根标准是直径≤2 mm的根系,是根系中对土壤资源有效性响应最活跃的、最敏感的部分[18]。

2.3 细根特征测定与计算

据STD 4800根系图像分析系统及电子天平所得数据,各指标计算方法:

每个土样体积(cm3)=3×30 cm×30 cm×25 cm

根重密度(g·cm-3)=根系干物质量(g)/土样体积(cm3)

根长密度(cm·cm-3)=根系长度(cm)/土样体积(cm3)

比根长(cm·g-1)=根长(cm)/干物质量(g)

比表面积(cm2·g-1)=根表面积(cm2)/干物质的量(g)

2.4 土壤含水率测定与计算

在根系挖掘的同时,先按25 cm一层用小铝盒采集新鲜土样,立即盖紧盒盖,放入密封袋中防止水分流失,每层样品取3次重复。土样于当天带回实验室中称量记录重量后放入75 ℃烘箱内烘干至恒重[26]。计算方法:

土壤水分含量(%)=[铝盒与土壤鲜重(g)-烘干后的铝盒与土壤重量(g)]/[烘干后铝盒与土壤重量(g)-铝盒重量(g)]×100%

2.5 数据处理

采用Excel 2010对采样(N=12处理/土层×3个重复/月=36个)获得的数据进行整理,取细根生物量、根长、比根长、比表面积和土壤含水率的平均值数据进行绘图,制表。采用SPSS 21.0软件的Pearson相关性分析研究不同样本(N=12处理/土层×3个重复/月=36个)细根参数间以及细根参数与土壤含水率间的关联性,并对相关性进行显著性检验(双尾法,α为0.01)。剖析白梭梭细根与土壤含水率的空间分布特征及相关关系。用Origin 9.0绘图。

3 结果与分析

3.1 白梭梭细根垂直分布特征

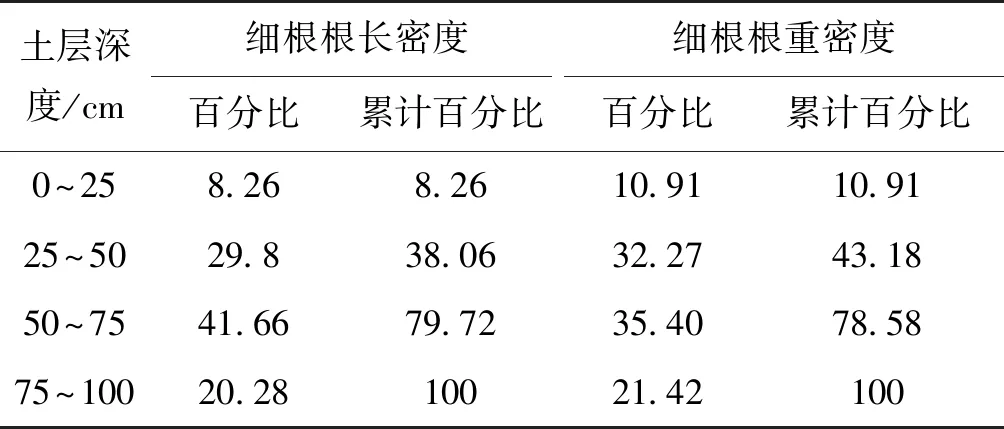

由表1可知,在垂直方向细根根长密度和根重密度均主要集中于25~75 cm土层内。在25~100 cm土层内根长密度约占总量91.74%,且25~75 cm所占比例较大,达71.45%,其中50~75 cm土层处所占比例最大,达41.66%,而0~25 cm仅占8.26%;在 25~100 cm土层内根重密度约占总量89.09%,且25~75 cm所占比例较大,达67.67%,其中50~75 cm土层处所占比例最大,达35.40%,而0~25 cm仅占10.91%;白梭梭不同土层的细根根长密度与根重密度,二者在0~75 cm土层中的累计百分比分别达到79.72%和78.58%,其中25~50、50~75 cm各土层中的细根根长密度与根重密度均超过了30%。

表1 白梭梭细根根长密度与根重密度的垂直分布百分比 %

由此可知,无论是根长密度还是根重密度,均在0~75 cm土层内呈增加趋势,在75~100 cm土层内呈减少趋势,且在垂直方向主要集中于25~100 cm土层内,均在50~75 cm土层处所占比例最大。

3.2 白梭梭细根水平分布特征

由表2可知,根长密度和根重密度主要区域均主要集中在水平距离0~1.5 m内,最大有效根长和根重密度均分布在0~0.5 m水平距离内。在0~1.5 m土层内根长密度约占总量76.60%,且0~0.5 m所占比例最大,达40.30%,而2~2.5 m 仅占23.40%;在0~1.5 m土层内根重密度约占总量86.69%,且0~0.5 m所占比例最大,达51.68%,而2~2.5 m仅占13.31%。

无论是根长密度或是根重密度,均在0~2.5 m土层内呈减少趋势,且在水平方向主要集中于0~1.5 m土层内,均在0~0.5 m土层处所占比例最大。白梭梭不同土层的细根根长密度与根重密度,二者在0~1.5 m水平距离中的累计百分比分别达到76.60%和86.69%。

3.3 白梭梭细根垂直分布与土壤含水量的关系

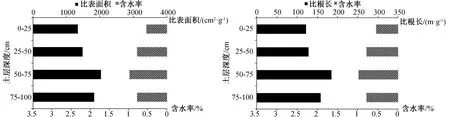

3.3.1 白梭梭细根生物量和根长与土壤含水量的关系

在垂直方向上(图2),随着土层深度的增加,白梭梭细根生物量变化与其对应的土壤水分变化存在一致性,细根生物量和含水率均呈先增加后减少趋势。从0~50 cm土层内细根根长和含水率随土层加深,呈上升趋势,从50~75 cm到75~100 cm土层,白梭梭细根生物量从3.36 g减少到1.75 g,相应的土壤含水率从0.98%减少到0.78%;垂直方向的最大值均出现在50~75 cm土层的位置,其细根生物量占白梭梭总根系量的35.40%,而含水率最高达0.98%;在0~25 cm土层中,细根生物量仅占10.91%,含水率仅达0.54%。

图2 白梭梭细根生物量、根长与土壤含水率的关系

随着土层深度的增加,白梭梭细根根长变化与其对应的土壤水分变化存在一致性,细根根长和含水率均呈先增加后减少趋势。从0~50 cm土层细根根长和含水率均随土层加深而增加,从50~75 cm土层开始白梭梭细根根长开始减少,相应的土壤含水率从0.98%减少到0.78%;垂直方向的最大值均出现在50~75 cm土层的位置,其细根根长最大值为166 cm,而含水率最高达0.98%;在0~25 cm土层中,细根根长和含水率所占比例均为最低。

3.3.2 白梭梭细根比表面、比根长与土壤含水量的关系

在垂直方向上(图3),白梭梭细根比表面积和比根长的变化和土壤水分变化存在一致性。细根比表面积呈先增加后减少趋势,在50~75 cm土层处出现一个峰值,达2029.43 cm2·g-1。0~25 cm到50~75 cm土层白梭梭细根比表面积从1339.08 cm2·g-1增加到2029.43 cm2·g-1,相应的土壤含水率从0.54%增加到0.98%;50~75 cm到75~100 cm土层细根比表面积从2029.43 cm2·g-1减少到1827.33 cm2·g-1,相应的土壤含水率从0.98%减少到0.78%。垂直方向的最大值均出现在50~75 cm土层的位置,其细根比表面积最大值为2029.43 cm2·g-1,而含水率最高达0.98%;在 0~25 cm土层中,细根比表面积和含水率所占比例均为最低。

图3 白梭梭细根比表面、比根长与土壤含水率的关系

白梭梭细根比根长呈先增加后减少趋势,从0~50 cm土层白梭梭细根比根长和含水率均随土层加深而增加,从50~75 cm土层开始细根比根长和含水率开始减少。垂直方向的最大值均出现在50~75 cm土层的位置,其细根比根长最大值为185 m·g-1。

3.4 白梭梭细根水平分布与土壤含水量的关系

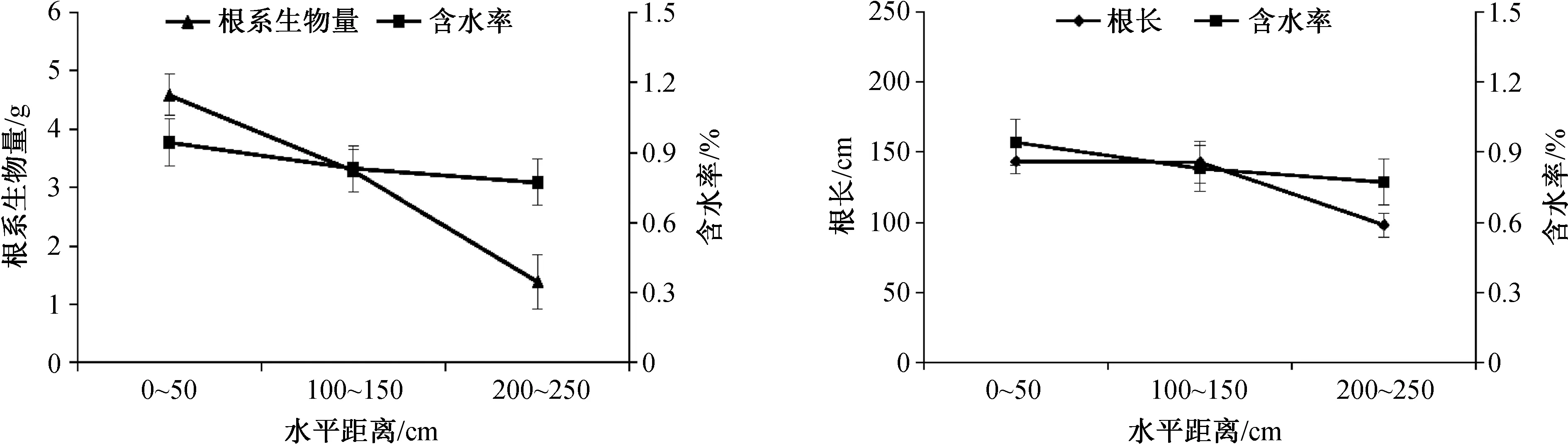

3.4.1 白梭梭细根生物量和根长与土壤含水量的关系

在水平方向上(图4),随着距离的增加,白梭梭细根生物量与土壤含水率均趋于减少的趋势,在水平距离0~50 cm处,根系生物量约为4.59 g,占总根系生物量的51.68%,土壤含水率为0.94%;而根长与水分含量土壤含水率也趋于减少的趋势,在水平距离0~50 cm处,细根根长为最大值144 cm,土壤含水率所占比例也最大达0.94%。

图4 白梭梭细根生物量、根长与土壤含水量的趋势图

3.4.2 白梭梭细根比表面积和比根长与土壤含水量的关系

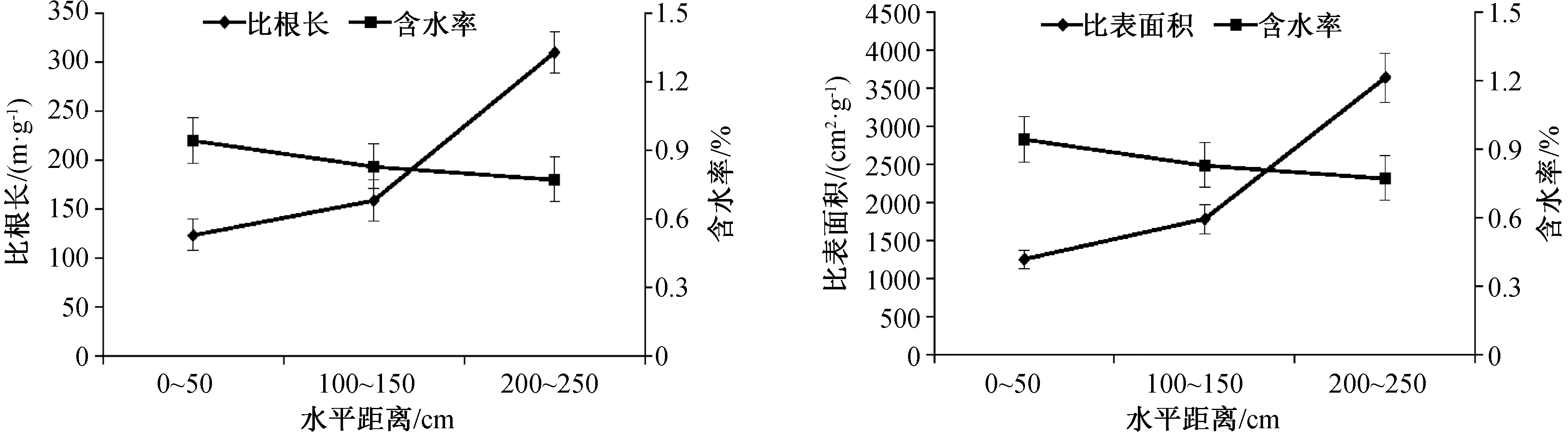

在水平方向上(图5),随着距离的增加,白梭梭细根比表面积和比根长与土壤含水率均呈相反的趋势,含水率呈减少趋势,而比表面积和比根长均呈增加趋势。比表面积和比根长均随水平距离的增加而增加,比面积最大增加到3638.18 cm2·g-1,比根长最大增加到144 cm。在水平距离0~50 cm到100~150 cm内,比表面积和比根长变化比较均匀,而在100~150 cm到200~250 cm内变化较大,而对应的含水率却从0~250 cm变化都较均匀。

图5 白梭梭细根比表面积、比根长与土壤含水量的趋势图

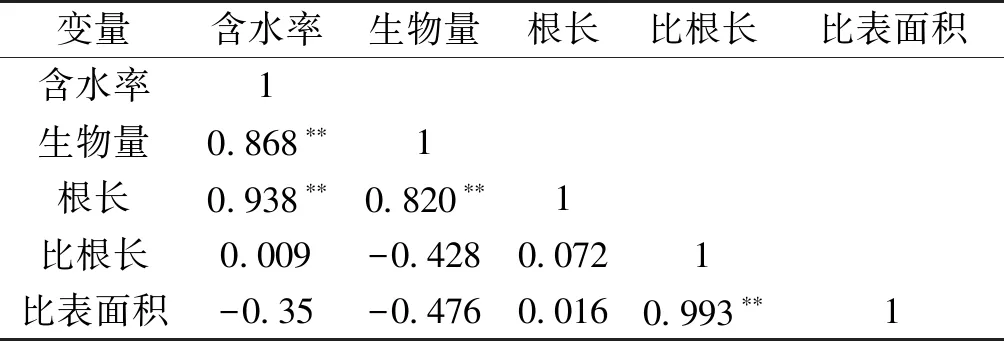

3.5 白梭梭细根分布与土壤水分相关性分析

本研究发现,白梭梭细根生物量和根长与土壤含水率呈极显著正相关,表明细根生物量和根长受土壤含水率影响巨大;但比根长和比表面积与土壤含水率相关性不强,表明比根长比表面积主要受植物自身特性影响,受土壤含水率影响不大。根系为了更好的适应不断变化的土壤环境条件,细根各参数之间也存在着不同程度的相关关系,根长与生物量呈极显著正相关,比表面积与比根长呈极显著正相关,其他根系参数间无明显相关关系。

表3 白梭梭细根分布特征与土壤水分相关关系

注:**表示在 0.01 水平上极显著相关。

4 讨论

在西北干旱荒漠区生态系统中,植物对干旱环境的适应性特征都与植物对水资源的利用有关[27]。根系统的空间分布对干旱区植物对有限水资源的获取具有重要意义。郭京衡等[28]发现柽柳主要利用的是地下水,根系主要分布在表层0~60 cm和200~310 cm区域,200~310 cm的深度范围内分布了其70%的总吸收根表面积。陈晓林等[29]研究发现胡杨细根集中分布在120~220 cm深度范围内,表现出随地下水埋深的增加细根向下发展的趋势。裴智琴[30]研究表明琵琶柴根系主要分布在0~80 cm土层,主要依赖降水生存。同这些荒漠植物相比,本研究发现白梭梭细根主要分布在水平方向0~150 cm、土层深度25~75 cm区域,这与大量研究发现降水经树冠再分配后,可改善林冠下土壤水分及养分条件形成肥岛作用[31],进而显著改变根系的空间分布状况的规律相一致[32-35],表现出其主要利用的是降水。所以,该区域既有利于沙丘表面过度干旱和高温对根系的影响,同时也有利于植株地上部分枝叶结构形成的,对降水的集流作用,高效地吸收储存降水。因此认为白梭梭根系的这种分布和生长特征是该物种适应古尔班通古特沙漠干旱环境的主要原因。

白梭梭吸收根形成以基茎为中心,向四周高度辐射的空间几何分布规律与土壤含水率存在一致性。其有效根密度(指单位土体中吸收性根系的长度、质量等)[36],在垂直方向上呈抛物线型分布,随浅层土壤水分含量上下移动。这说明细根生长主要受土壤含水率影响,同时这种集中分布模式有利于细根快速吸收土壤富集的水分,是适应干旱胁迫的决定因素,符合大多数荒漠植物的吸水根分布模式[37]。同时,还发现在环境恶劣、远离树阴的区域,白梭梭可通过提高细根的比表面积和比根长来获得较高的水分吸收效率。比根长和比表面积作为评估根系吸收活力的重要形态参数是土壤水分环境变化的响应器[38],反映出其在资源利用效率最大化的同时也对环境响应迅速化。这符合Wu等[39]提出的植物通过地上及地下部分有效的形态调节来抗击干旱胁迫。因此,植物利用根系形态可塑性调节,维持水分供应,是应对干旱的重要适应性对策[40]。

在长期的环境驯化下,白梭梭在土壤水分稳定的区域,固定投入生物量、根长保证自身水分供应,是其在生长过程中对环境因子适应,对地下资源竞争的重要体现,反映植物根系对土壤可利用水分和养分与植物生长之间的权衡,与其同属的梭梭也具有此特征[41-42]。但二者的主要水分来源却不相同,梭梭主要利用地下水,白梭梭主要利用降水形成的较深层水[13]。因为,梭梭生长在丘间低地和陇间低地,地下水埋深较浅,往往在2.5~5 m;白梭梭生长在高大沙丘中上部,地下水埋深大于15 m[20]。这种微生境的明显分化,也使得两种同域分布的植物在地下部分形态上具有明显不同的适应特征[43]。梭梭根系冠幅一般最大为4~5 m[44],而白梭梭可达8~9 m以上,同时发现两者根系都紧密分布在主根周围,这也与根际微区均有显著的养分聚集现象对应[10]。在垂直方向上,两者吸收根均主要分布于25~75 cm区域,但白梭梭吸收根更发达。同张卫宾[45]发现在0~60 cm土层内白梭梭水平侧根数为梭梭水平侧根的11.2倍且梭梭几乎没有<1 mm的侧根的结论相一致。

正是由于所处生境的水分状况差异,导致了植物个体形态适应上差异。梭梭由于主根可以很方便的吸收到地下水,所以主要依靠主根吸收水分存活。而白梭梭通过增加根系的水平延伸[45]、加大对树干集流降水的利用[46]、利用有效形态调节提高自己吸收根利用效率,以增加对水分资源的获取,增强其抗旱性。所以,白梭梭利用细根吸水特性对极端干旱环境的响应是多途径和多方面的综合反应,不仅关乎根的空间分布特征、还包括根系形态特征变化,这在该物种适应降水波动愈演愈烈,土壤含水率低于1%的极端干旱环境,维持其生存繁衍等方面具有重要作用。

5 结论

(1)在垂直方向上,白梭梭细根主要集中于25~75 cm土层内,在0~75 cm 土层内呈增加趋势,在75~100 cm土层内呈减少趋势,最大值出现在50~75 cm土层内。白梭梭生物量、根长、比根长、比表面积随土层的加深先升高后下降,和土壤水分含量呈相同趋势。

(2)在水平方向上,白梭梭细根主要集中于0~1.5 m土层内,在0~2.5 m土层内呈减少趋势,最大值出现在0~0.5 m土层处。白梭梭细根生物量和根长均随着水平距离的增加而减少,与土壤含水率趋势相同,而比表面积和比根长则随着水平距离的增加而增加,与土壤含水率趋势相反。

(3)白梭梭细根生物量和根长与土壤含水率呈极显著正相关,根长与生物量呈极显著正相关,比表面积与比根长呈极显著正相关,其余无明显相关关系。白梭梭通过不断加深空间扩展能力,形成长期稳定的基茎聚集型根系吸收系统,可塑的形态调节机制来应对极端干旱的荒漠环境,为我们提供防风固沙的屏障。