基于文献分析的血虚证诊断标准比较研究*

2020-03-13刘竞男张会永崔博涵杨关林

刘竞男,张会永,于 莉,崔博涵,李 芹,李 佳,杨关林

(1. 辽宁中医药大学研究生学院 沈阳 110847;2. 辽宁中医药大学附属医院 沈阳 110032;3. 辽宁中医药大学中西医结合临床学科 沈阳 110847)

血虚证是指因血液亏虚,脏腑、经络、组织失于濡养而表现出来的虚证,临床以面色淡白或萎黄,眼睑、口唇、爪甲色淡,头晕眼花,心悸,失眠多梦,健忘,肢体麻木,妇女经血量少色淡、衍期甚或闭经,舌淡苔白,脉细无力为主要表现[1]。血虚证多存在于各种慢性疾病中,如“贫血”“冠心病”“脑梗死后遗症”等。现今,临床上对血虚证有着多种诊断标准,并无统一定论,本研究通过分析、比较各血虚证诊断标准的证候组成、诊断方式等,归纳总结各诊断标准的优势及劣势,为临床研究提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源

本研究基于中国知网、万方数据库、维普数据库检索1900-2019年发表的文献,文献类型为期刊文献、学位论文、标准和会议论文。

1.2 文献纳入标准

本研究的文献纳入标准:①文献中提及血虚证诊断标准;②文献中必须明确提及血虚证的诊断标准及出处;③文献为临床研究文献。

1.3 文献排除标准

本研究的文献排除标准:①动物实验相关文献;②包含血虚兼证(例:气血两虚)或部分脏腑血虚证(如肝血虚证)诊断标准文献;③重复发表的文献仅取一篇;④文献中所述标准为含血虚证的病证结合的诊断。(如崩漏病、血虚证。)

1.4 检索方式

检索路径为主题检索,检索式分别以“血虚AND临床”“血虚证AND 临床”进行尝试,检索出文献1388篇、265 篇。最终以“血虚AND 临床”为检索式进行检索。

1.5 文献整理与分析

本研究采用NoteExpress 软件将文献按照相应的格式进行整理,形成结构化题录信息,包括题目、作者、年份、摘要、关键词等,进行初步筛选。在此基础上进行全文阅读,筛选符合纳入标准的文献,在文献中找出原始诊断标准,摘抄原文中有关血虚证诊断标准内容。以上工作由两名小组成员合作进行,存在争议时由上级医师决定。

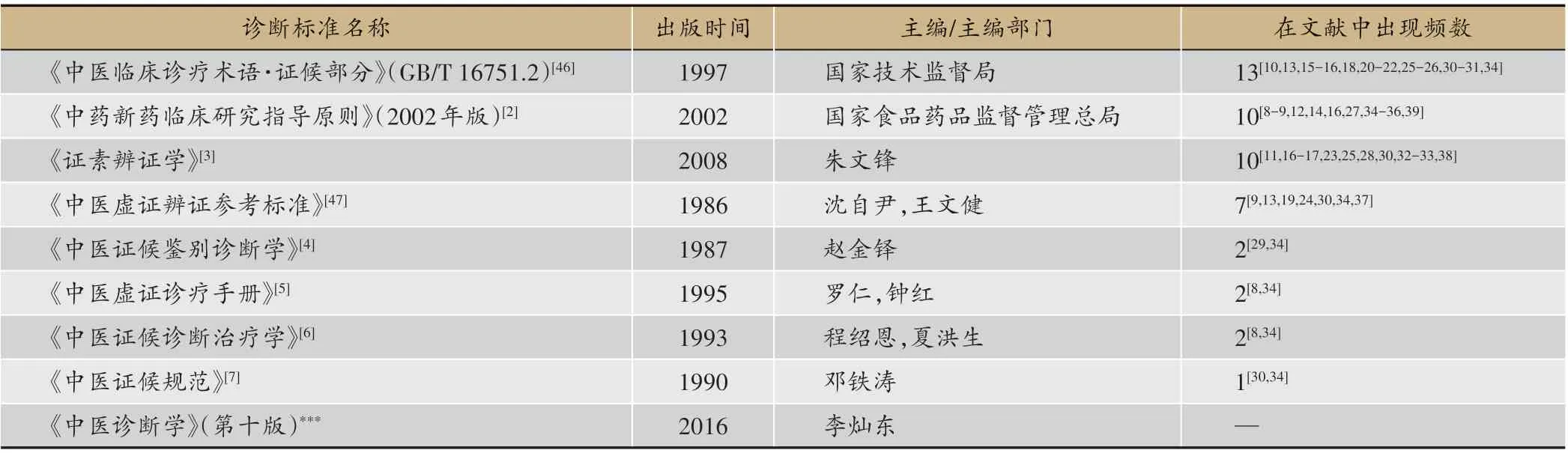

表1 各诊断标准制定或出版情况

2 结果

2.1 诊断标准制定情况

本研究共检索出1388篇文献,经过筛选分析后共32 篇文献符合纳入标准,通过逐篇阅读全文,进一步筛选出9个诊断标准文献及出版书籍:1997年出版《中医临床诊疗术语·证候部分》(GB/T 16751.2)引用13次、2002 年出版《中药新药临床研究指导原则》(2002年版)引用10 次、2008 年出版《证素辨证学》引用10次、1986 年出版《中医虚证辨证参考标准》引用7 次、1987 年出版《中医证候鉴别诊断学》引用2 次、1995 年出版《中医虚证诊疗手册》引用2次、1993年出版《中医证候诊断治疗学》引用2 次、1990 年版本《中医证候规范》引用2次、《中医诊断学》按照出现频数整理出版信息,详见表1。

2.2 诊断标准组成

各诊断标准内容由血虚证症状与相应的诊断方式组成。血虚证的诊断方式大致可以分为三种:①叙述法,即对诊断标准的证候组成进行描述,《中医虚证辨证参考标准》《中医临床诊疗术语·证候部分》(GB/T 16751.2)、《中医证候鉴别诊断学》《中医虚证诊疗手册》《中医诊断学》(第十版)五种标准应用叙述法诊断证候;②主、次症分级诊断,即将症状分为主症、次症(或见症),主症次症占有不同的比重,《中药新药临床研究指导原则》《中医证候规范》《中医证候诊断治疗学》三种为主、次分级诊断;③赋分法,即将证候组成成分赋分,进行相应的计算,对血虚证进行诊断,《证素辨证学》为赋分法。详见表2。

2.3 诊断标准症状分类情况

由于众标准中语言描述不尽相同,本研究将症状描述内容相似或表达意义相近的词语归为一类,取范围最大的一项作为该类症状的确定描述性词汇(例如,众标准在描述面部症状时分别描述为“面色无华或萎黄、面白无华或萎黄、面色淡白、面色萎黄或淡白无华”,整理后用“面色淡白无华或萎黄”描述)。最终归纳血虚证证候组成症状共有30个。其中,面白无华或萎黄、唇舌色淡及脉细,出现次数最多,其次为头晕、眼花、肢体麻木及心悸等。

血液亏虚不能濡养形体官窍、经络脏腑,在外则表现出不同的症状。本研究根据《中医临床诊疗术语·证候部分》(GB/T 16751.2)将症状分成:形体失养、经络失养、脏腑失养和现代理化指标四组。详见表3。

3 讨论

面色淡白无华或萎黄、唇舌色淡和脉细三个症状在9种诊断标准中出现,为共有症状,乃血液亏虚不能充养形体官窍所致。面色、唇舌、眼睑淡白、耳鸣等,因血液亏虚不能充养头面官窍;皮肤干枯、爪甲色淡等,因血虚不能充养肌肤腠理;肢体拘急、麻木,因血虚肢体经络、筋脉失去充养;头痛、头晕、健忘等,因血虚不能充养脑髓;失眠、多梦等,因血虚导致心神失养;月经异常、腹痛、大便秘结等,则是其他脏腑失去血液充养。

表2 诊断标准内容及诊断方式

表3 诊断标准症状及频数分布表

在各诊断标准的证候组成中,面色、唇色、眼睑色淡白为最基本症状,出现多次。心悸、失眠、多梦、健忘、月经异常、肢体麻木等出现次数仅次于基本症状,多数诊断标准均将以上症状作为诊断血虚证的重要依据。由此可见,血虚证是以全身表现为主、以皮肤黏膜苍白为主要特征,常常累及经络及不同脏腑的常见基本证候,并伴随心悸、失眠、肌肤肢体麻木等症状。也印证了《中医临床诊疗术语·证候部分》(GB/T 16751.2)对血虚证机理的阐述:血液亏虚,脏腑、经络、形体失养,以面色淡白或萎黄,唇舌爪甲色淡,头晕眼花,心悸多梦,手足发麻,妇女月经量少、色淡、衍期或经闭,脉细等为常见症的证候。

各诊断标准的组成方式皆采用“症状+诊断方式”的模式。这种诊断模式是各诊断标准的共同点,其中症状基本相同,并无较大差异。因此,诊断方式中存在的差异区别了各个诊断标准。诊断方式可分为三种:①叙述法,有五种诊断标准应用此方式;②主次分级诊断,有三种诊断标准应用此方式;③赋分法,有一种诊断标准应用此种方式。叙述法作为主流的诊断方式,通过对症状描述的方式或者加以简单的规则对血虚证进行诊断,并且应用叙述法的诊断标准大多症状组成精简,仅收纳基本症状及常见的累及脏腑出现的症状,临床诊断适用。国家标准《中医临床诊疗术语·证候部分》(GB/T 16751.2)在临床上应用最为广泛,为叙述法的代表。主次分级诊断及赋分法应用也比较多,与叙述法相比,症状范围加大,但是相应的诊断规则增加了难度,虽然在临床上也有应用,但是不如叙述法广泛。

《中医临床诊疗术语·证候部分》(GB/T 16751.2)解决了病名混淆不清的问题,清晰的定义了病、证、症的概念,明确疾病、证候诊断,建立了辨证统一证候体系[40],其中对于血虚证诊断的内容包含面白无华或萎黄、唇舌色淡、脉细、爪甲色淡、头晕眼花为血虚所致形体失养;心悸多梦、妇女月经量少、色淡、衍期或闭经为血虚所致脏腑失养;手足发麻为经络失养所致,该标准通过简单的叙述法将血虚所致的表现融合在一起,诊断标准内容充实,更具临床诊断意义。诊断方式为叙述法,不经过复杂的过程,简洁明了,直接可以进行临床诊断,更实用、更方便推广。同时,该标准在文献中出现次数为13 次,频数最高,在临床上应用最广泛。

诊断标准中出现的症状,大致结构可分为四组,分别为形体失养、经络失养、脏腑失养和现代理化指标,自1986 年制定《中医虚证辨证参考标准》至2002年《中药新药临床研究指导原则》的应用,诊断标准证候组成皆在以上四组范围内,这表明血虚证证候组成框架结构固定,在自1986 年以来并无具体进展,也表明血虚证证候组成框架基本成熟。临床上血虚证诊断标准的应用中,以对症状表现的分析和应用为主流模式,并未与现代医学检验结果配合。在2008年朱文峰的《证素辨证学》提出血虚证与血色素及红细胞减少有关[3],体现了宏观辨证与微观辨证的结合,但也仅仅是将“血色素及红细胞减少”列入“相关症”,并未将其列入主要症状中,说明传统的中医学症状与现代医学的检验技术结合仍需进一步发展。沈自尹认为,“证”必有其微观的表现和物质基础,中医传统以症状表现为主的宏观辨证与现代医学的微观化辨证结合会使单一证候诊断更进一步[41]。就目前来看,以症状表现为主的宏观辨证仍是临床常见基本证候血虚证诊断的主流,微观的理化指标(包括现代医学等技术)想与中医辨证结合起来还需要很长的路要走。《中医临床诊疗术语·证候部分》(GB/T 16751.2)符合现阶段血虚证成熟的证候组成框架,没有结合现阶段仍在探索中的现代医学理化指标,更加严谨与实用。

诊断方式中的叙述法是定性研究方法,通过描述症状对血虚证进行诊断;主、次分级诊断将血虚证证候组成按照轻重级别划分,规定“主症”与“次症”,加以相应的诊断方式对血虚证进行诊断。由此可见,证候诊断已由定性研究向定量研究方向转变;赋分法通过对症状赋分,通过计算机或者相应的计算方式分析诊断血虚证,是证候诊断定量化研究的代表。证候诊断方式的转变印证了中医正在逐渐规范化。近年,更有学者在充分了解疾病诊断标准后提出并构建了证候的分层诊断模式,更加简洁、适用于现代科学对中医证候的诊断和处理[42]。诊断方法转变的同时,也伴随着计算机技术和统计学方法在临床诊断方面的不断深入,这样一来,证候诊断的定量化必将在推广方向和样本量等问题上遇到阻力。现阶段比较成熟的定量化证候诊断标准为朱文峰教授的证素辨证学说,但是同样面临着以上提及的两个问题。目前来看,定性化的证候诊断,如《中医临床诊疗术语·证候部分》(GB/T 16751.2)仍适合现阶段血虚证的诊断。

在文献整理过程中,本研究发现在文献中《中药新药临床研究指导原则》引用频数颇高,该标准自颁发以来作为国家药品监督和卫生监管的重要手段和方法,在临床中药新药研究方面被广泛应用。但是该标准存在着诸多问题,梁茂新认为,该标准证候与症状之间逻辑关系需要进一步改进[43],李攻戍认为,《中药新药临床研究指导原则》中某些诊断对病证不切合,临床研究者在应用时应参考其他文献[44]。因此,该标准虽然在临床应用广泛,但是并不适合现阶段的血虚证诊断。

《证素辨证学》辨证结构清晰,实现了证候辨证的定量化、规范化,是证候诊断的重要手段,但也面临着证候辨证权值需要进一步加大样本量、症状的主次与轻重定量需要进一步研究等问题[45]。而且《证素辨证学》在实现血虚证辨证定量化的同时,也应注意临床上的推广问题。

《中医诊断学》由于教材的不断改版,其在临床证候诊断中的价值不能确切的通过某一版被文献引用次数的高低来评价。

4 结论

本研究所列各诊断标准在临床上均被应用,各有优势,也各有待完善之处,血虚证的基本症状为:面色无华或萎黄、唇舌色淡、脉细,伴有心悸、多梦失眠、健忘等症状。诊断方式中,叙述法最为常用。在现阶段的血虚证诊断的研究工作中,《中医临床诊疗术语·证候部分》更为实用,更有指导意义。