基于数据挖掘技术探析中药治疗汗出偏沮用药规律*

2020-03-13薛玺情张琼琼李旭豪杨继国

薛玺情,张琼琼,李旭豪,马 欣,杨继国

(1. 山东中医药大学针灸推拿学院 济南 250355;2. 山东中医药大学 济南 250355)

汗出偏沮是较为罕见的一种汗症,别名半身汗,汗出时有明确的分界线,以鼻、脐为界,仅一侧汗出[1]。最早记载于《素问•生气通天论》曰:“汗出偏沮,使人偏枯。”汗出偏沮多见于中风、痿病、截瘫以及现代医学的植物神经功能紊乱的患者,《中医临证备要》云:“偏左或偏右半身汗出,多因气血不周。”中医认为风痰、痰瘀、风湿等阻滞经络,导致营卫气血不畅,气血失和,肢体失于濡养,发为偏枯[1]。临床上西医多予谷维素、谷氨酸、维生素类药物治疗,效一般,中医中药对于该病有较显著的疗效,副作用小,较容易被患者接受,故应用古今医案云平台(V1.4),对近35 年来中药治疗汗出偏沮的临床研究类文献进行用药规律分析,以指导临床应用。

古今医案云平台(V1.4)[2-3],是集数据与方法为一体的综合性医案知识服务平台,是中国中医科学院中医药信息研究开发的一款专业医案管理和服务软件。该平台为满足临床、科研的需要,平台以30 余万条古今医案为数据基础,一站式解决名中医传承与经验总结中的方法问题,解决了广大临床医生、医学生及科研人员等在名老中医经验学习、传承与挖掘工作中面临的数据采集、管理、分析、应用等问题,从而汇聚临床病历资料、分析挖掘诊疗经验规律、用药规律、关联分析等。目前,古今医案云平台广泛应用于各类疾病的病因病机以及该病治疗的用药、针刺取穴规律分析。

1 资料与方法

1.1 数据来源

图1 文献检索与筛选的流程图

计算机检索中国知识资源总库(CNKI)、中国学术期刊数据库(万方数据)、中文科技期刊数据库(重庆维普),以“中药”和“汗出偏沮”、“半身汗、半身偏沮”为检索词。检索时间范围:1984 年1 月1 日-2019 年1月1日。

1.2 纳入标准

①文献类型为已发表的中药治疗半身偏沮临床文献,文种为中文;

②研究对象是临床上明确诊断为半身偏沮的患者;

③治疗方法以中药为主,中药、方剂符合《中药学》[4]、《方剂学》[5]范畴。

1.3 排除标准

①多个数据库中同一篇文章重复发表的文献;

②文献涉及到实验研究类及综述类的文献。

1.4 数据规范与录入

将筛选出的中药处方按照《中药学》[4]中的中药名称进行规范。运用双人双录入的办法将数据录入到Excel 表中,并严格采用双人进行审核数据的来源,确保数据的准确性,实现审核后将Excel 表中文件上传至古今医案云平台(V1.4)。

1.5 数据分析

运用古今医案云平台(V1.4)集成的“分析与挖掘”功能模块,调用分析规范数据,包括中药使用频次统计、中药之间的关联分析与药对分析、核心处方分析、药物剂量与归经统计分析。其中,频次分析是分析中药的使用频次,网路图中连线越粗表示该中药使用频次越大,越细表示该中药使用频次越少;关联分析是分析药物之间的关联度,置信度表示前者出现时后者出现的概率,支持度表示两者同时出现的概率;药对分析是根据药物的共现频度而将其进行药物组合的分析方法;核心处方分析是通过复杂网络分析法得到;药物剂量通过中药统计分析得到;药物归经通过雷达图分析得到。

2 结果

2.1 文献纳入情况

经过筛选共有94篇临床研究类文献,参照纳入与排除标准再次筛选,最终纳入58 篇文献,涉及中药处方65 首、中药125 味,文献检索与筛选的流程图见图1;汗出偏沮与65首处方中中药总数网络图见图2。

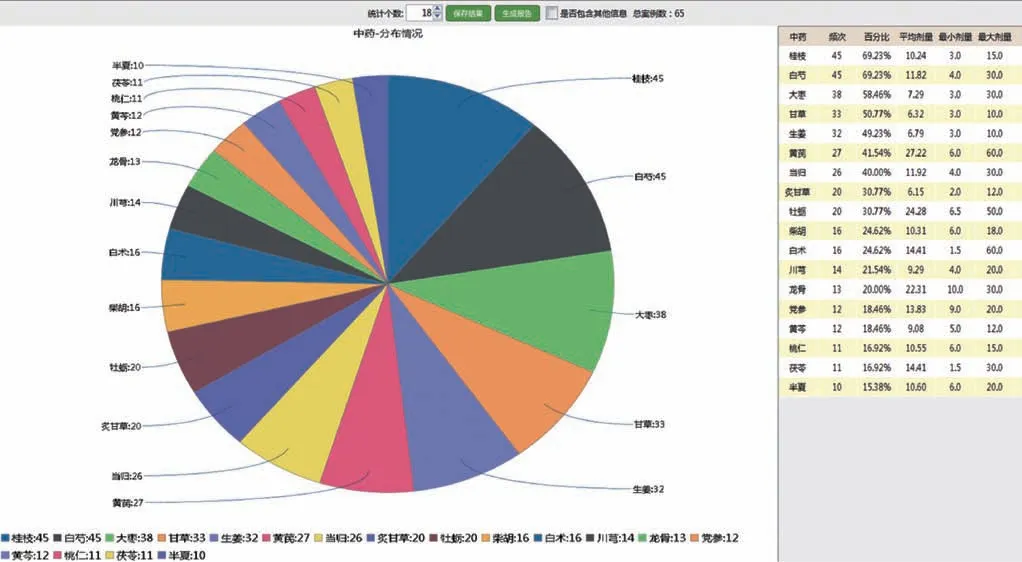

2.2 频次统计

对最终纳入的65 首中药处方对中药使用的频次进行统计,获得治疗汗出偏沮的中药频次,并从高到低进行排序。使用频次≥10 次的中药有18 味,排名前5 位的分别是桂枝(45 次)、白芍(45 次)、大枣(38次)、甘草(33 次)、生姜(32 次),见表1。设置频次≥5,网络图见图3;设置频次≥10,网络图见图4;设置频次≥20,网络图见图5。

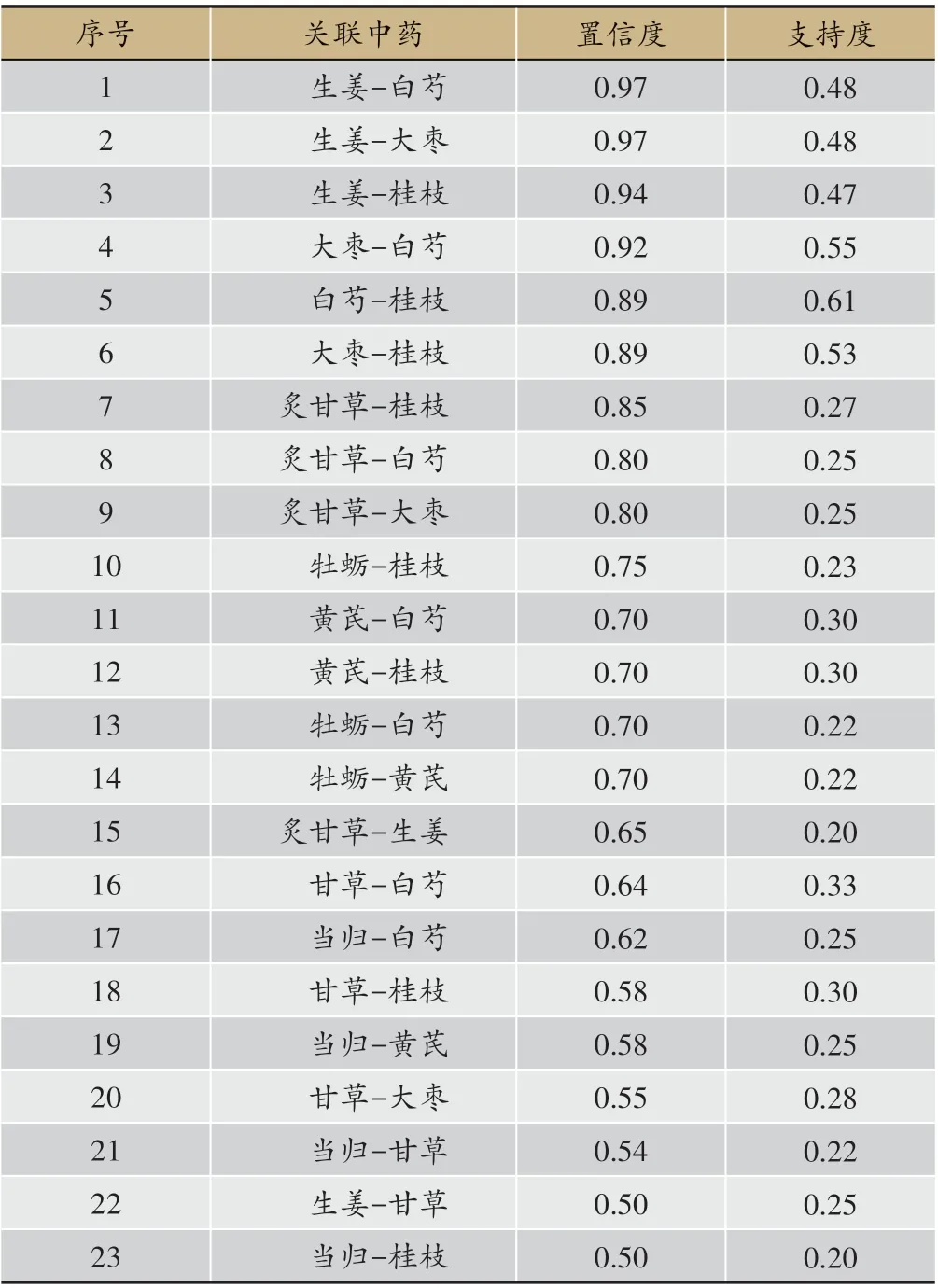

2.3 关联分析

对纳入的65首中药处方进行组方规律分析,设置置信度>0.50,支持度>0.20,同时关联中药依照置信度从高到低进行排序(见表2),排名前5 位的为生姜-白芍、生姜-大枣、生姜-桂枝、大枣-白芍、白芍-桂枝。置信度表示前者出现时后者出现的概率,支持度表示两者同时出现的概率,如生姜-白芍的置信度为0.97,意为生姜出现时白芍出现的概率为97%;生姜-白芍的支持度为0.48,意为生姜和白芍同时出现的频率为48%。

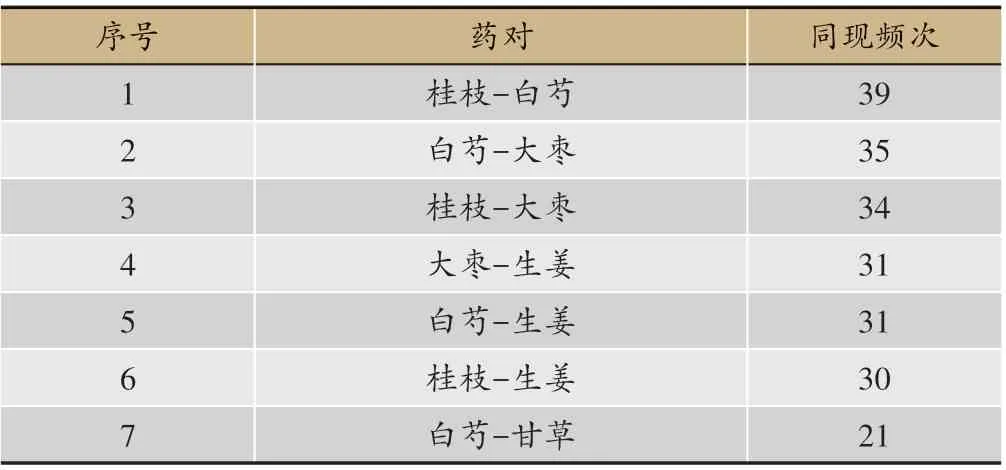

2.4 药对分析

设置共现频度≥20,分析得出药对共7 对,见表3,其中排名前五位的为桂枝-白芍、白芍-大枣、桂枝-大枣、大枣-生姜、白芍-生姜,根据共现频度排名前五位中所含中药生成药对网络图见图6,注:数字代表两药共现频次,红色连线代表两药共现频次≥30,黄色连线代表两药共现频次≥20,绿色连线代表两药共现频次<20。

2.5 核心处方分析

图2 汗出偏沮与65首处方中中药总数网络图

表1 65首治疗汗出偏沮中药处方的高频中药(≥10次)

经古今云医案平台(V1.4)处理分析得出中药治疗汗出偏沮的主要核心处方为:白芍、桂枝、大枣、甘草、生姜、黄芪、当归。网络图见图7。

2.6 中药剂量分析

经统计65 首治疗汗出偏沮处方中共含有125 味中药,设置频次≥10,共计18味中药进行剂量统计,包括18 味各中药的最大剂量、最小剂量以及平均剂量。见图8.

2.7 中药归经分析

药物归经根据十二脏腑经络进行分类,其中,频次最高的为脾经(出现频次332 次)、肺经(出现频次265次)、心经(出现频次264次)三经。见图9。

3 讨论

3.1 汗出偏沮

图3 汗出偏沮与65首处方中中药网络图(频次≥5)

图4 汗出偏沮与65首处方中中药网络图(频次≥10)

《素问·阴阳别论》曰:“阳加于阴谓之汗。”是说汗为阴液,是由阳气宣发、蒸化经玄府达于体表而形成,以濡润肌腠。《素问·阴阳应象大论》云:“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。”意为阴阳相互依存,营阴得卫阳固守,卫阳得营阴滋养。人身体中左侧为阳,右侧为阴,汗出偏沮多由于阴阳失调、营卫不和,阳强阴弱,卫外不固而津液外泄[6-7]。汗出偏沮最早记载于《素问·生气通天论》,曰“汗出偏沮,使人偏枯”,后世医家[8]对“沮”字的看法不尽相同,如王冰、张志聪、高士宗、李戎、金寿山、王洪图等认为沮为湿润之意;马莳、吴昆、黄元御、姚止庵等认为沮为阻止之意;而杨上善、张介宾则认为沮为败坏之意。汗出偏沮多见于中风、痿病、截瘫以及现代医学的植物神经功能紊乱的患者。现代医学认为汗出异常多见于植物神经功能的紊乱,而植物神经功能紊乱又多源于交感神经的兴奋性异常[9]。临床上西医多以谷维素、谷氨酸、维生素类药物治疗,效一般,中医中药对于该病的治疗有较显著的疗效,但此病症有虚有实,虚证包括阴虚内热、气血两虚、阳气亏虚,实证包括阳明热盛、肝经郁热[10],故治疗时应辨证论治,随症加减。

图5 汗出偏沮与65首处方中中药网络图(频次≥20)

表2 65首治疗汗出偏沮处方中药物关联分析(置信度> 0.50,支持度> 0.20)

表3 65首治疗汗出偏沮处方药对(共现频度≥20)

图6 65首治疗汗出偏沮处方中共现频度前5位所含中药药对网络图

3.2 频次分析

统计文献发现临床曾予桂枝汤[7,11-20]、小柴胡汤[21]、柴桂汤[22-27]、血府逐瘀汤[28-31]、桂枝加龙骨牡蛎汤合甘麦大枣汤[28,32-33]、温胆汤合桂枝汤[34]、四妙散[35]、蒿芩清胆汤[36]、八珍汤[37]、补中益气汤[38]、桂枝汤合玉屏风散[39]、黄芪桂枝五物汤[40,31,42-43]、当归六黄汤[44-45]、龙胆泻肝汤[46]、十全大补汤[47-48]、五苓散[49]、补阳还五汤[50]、温胆汤[51]及其他方剂[52-65]治疗汗出偏沮。本研究结果表明中药治疗汗出偏沮频次≥10 次的中药有18 味,桂枝、白芍、大枣、甘草、生姜、黄芪、当归、牡蛎、炙甘草、白术、柴胡、龙骨、川芎、党参、黄芩、茯苓、桃仁、半夏。其中,认为频次>20次的中药为高频中药,为白芍、桂枝、大枣、生姜、甘草、黄芪、当归。汗为心之液,为人体五液之一,肺主皮毛,汗之阴液,通过阳气宣发、蒸化经过腠理布达于肌肤,脾为后天之本,主运化水谷精微,化生营卫之气,营气化生血液以濡养全身,卫气固护肌表以抵御外邪,尚可司腠理开阖,调控汗液的排泄,由此看来,汗出偏沮与心、脾、肺脏有密切的联系。若三脏功能失常,腠理开阖失司,营卫之气化生不足,营卫不和,则汗出异常。

图7 65首治疗汗出偏沮主要核心处方网络图

3.3 药对分析

药对分析结果显示,共现频度≥20 的药对有7组,排名前5 位的为桂枝-白芍、白芍-大枣、桂枝-大枣、大枣-生姜、白芍-生姜。药物之间两两相互搭配,起协同作用,相互增强他药功效,桂枝辛甘而温,透营达卫,白芍酸苦而凉,益阴敛营,两药同用,一辛一酸,一开一合,一治卫强,一治营弱,调和营卫,固密腠理;生姜辛散,助桂枝以调卫,助白芍以和营;大枣味甘,补脾养气和中,助白芍敛阴和营之效,助桂枝解肌止汗之效;姜枣相合,可生散脾胃之气津而益营助卫,诸药合用外可调和阴阳,内能和脾胃,滋阴和阳,使阴平阳秘,营卫调和而汗止。

3.4 核心处方分析

本研究根据分析得出中药核心处方:桂枝、白芍、大枣、甘草、生姜、黄芪、当归。桂枝合白芍、大枣、甘草、生姜则有桂枝汤之意。汗为心之液,《内经》云“损其心者调其营卫”,而调营卫者非桂枝汤莫属。桂枝汤具有解肌发表,调和营卫的功效,桂枝汤被誉为“仲景群方之冠,乃滋阴和阳,调和营卫,解肌发汗之总方”。《金匮心典》有云:“桂枝汤外证得之,为解肌和营卫,内证得之,为化气和阴阳”[9]。汗出偏沮是较为罕见的一种汗证,指患者仅一侧身体汗出的症状,以鼻、脐为界,或左侧,或右侧,或见于上半身,或见于下半身[1]。《中医临证备要》云:“偏左或偏右半身汗出,多因气血不周。”中医认为此症多因营卫气血不畅,气血失和,肢体失于濡养,发为偏枯[1]。而桂枝汤为调和营卫之最,故用该方治疗汗出偏沮最佳,核心处方中还有黄芪与当归两药,黄芪益气补虚,补气固表以止汗;汗由血化生,血汗同源,故治汗当先养血,当归可补血活血。诸药合用使阴阳调和,营气调,卫阳固,而汗出自止。

图8 65首治疗汗出偏沮用药频次≥10的中药剂量统计图

图9 65首治疗汗出偏沮用药归经雷达图

3.5 中药剂量分析

根据65 首治疗汗出偏沮中药频次≥10 的高频中药(图8),共计18味中药分析得出,各中药相互配伍可以组合成多首方剂,如:桂枝、白芍、炙甘草、生姜、大枣相组合成桂枝汤,《伤寒论》桂枝汤中桂枝、白芍均用三两(9 g),炙甘草二两(6 g),生姜三两(9 g),大枣十二枚(3 g)[66],通过图8 可见上述中药的平均剂量分别为10.24 g、11.82 g、6.15 g、6.79 g、7.29 g,由此可见,通过数据挖掘分析得出的临床上中药使用剂量与《伤寒论》用药剂量相吻合。此外,黄芪桂枝五物汤、桂枝加龙骨牡蛎汤、补中益气汤、小柴胡汤使用频次较高。辨证论治,黄芪桂枝五物汤配以黄芪补气,白芍养血,其中黄芪最大用量达60 g,善于治疗气血两虚证;桂枝加龙骨牡蛎汤配以龙骨、牡蛎重镇固涩、滋阴潜阳、止汗敛阴,牡蛎平均剂量为24.28 g,龙骨平均剂量为22.31 g,善治阴虚内热证;补中益气汤配以白术、茯苓健脾益气,二药平均剂量均为14.41 g,善治阳气亏虚证;小柴胡汤配柴胡解表退热,祛郁升阳,柴胡的平均剂量为10.31 g,善治肝经郁热证。通过表1 中高频中药可得,黄芪桂枝五物汤频次最多,由此可见汗出偏沮中气血两虚证最为常见,由图8 中频次≥10 的中药剂量分析可见,用药剂量均为临床常用剂量,仍需进一步临床观察验证。

3.6 中药归经分析

本研究统计125 味中药归经,根据图9 中用药归经雷达图分析得出频次最高的为脾经(出现频次332次)、肺经(出现频次265 次)、心经(出现频次264 次)。故心血得养,肺气得固,脾胃得健,则气血生化充足,营气充,卫气固,使气血调和,汗出自止。

汗出偏沮多因营卫不和、阳强阴弱、阴阳失调致病,经过辨证论治,该病以阴虚内热、气血两虚、阳气亏虚、阳明热盛、肝经郁热证型为主,临床治病首先要辨证分型,依证施治,通过本研究数据挖掘发现,临床上多以气血两虚证型最为常见,并多予黄芪桂枝五物汤进行治疗。通过上述中药归经分析足以看出,汗出偏沮与脾、肺、心三经关系密切,故临床治疗选取中药时亦可以多从以上三经着手,从而健脾胃、固肺气、养心血,标本兼治,调和营卫。通过剂量的分析得出,临床用药多以经典为基础,以临证经验为指导,结合用药,以获良效。临床应治病求本,辨证论治,依证施治,读经典,做临床,用经典指导临床,临床检验经典。

综上所述,本研究通过古今医案云平台(V1.4)数据挖掘技术,对中药治疗汗出偏沮的用药规律进行初步探究、分析,为临床治疗汗出偏沮提供指导意义。但本研究仅检索中国知识资源总库(CNKI)、中国学术期刊数据库(万方数据)、中文科技期刊数据库(重庆维普)、中国生物医学文献数据库(CBM)收录的1984年1 月1 日-2019 年1 月1 日中药治疗汗出偏沮的临床研究文献进行数据挖掘,所得出的结果难免挂一漏万,故挖掘出的结果需结合临床经验、临床疗效来进行验证与评价。