红烧肉口腔加工过程中的香气释放规律

2020-03-11刘登勇曹振霞

刘登勇,曹振霞

(1.渤海大学食品科学与工程学院,生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术国家地方联合工程研究中心,辽宁 锦州 121013;2.肉类生产与加工质量安全控制协同创新中心,江苏 南京 210095)

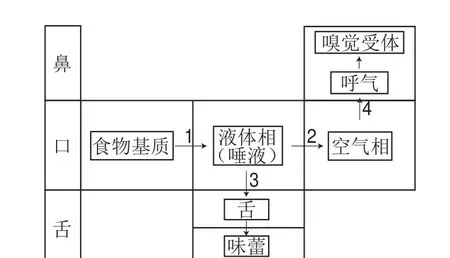

香气是食品质量构成的重要因素之一[1]。香气释放,通常是指在生产、贮存、制备以及食用过程中香味成分从食品组分中释放;狭义上仅指在进食期间挥发性成分的释放[2]。口腔加工[3]会导致食物分解,进而诱导挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOCs)释放到唾液中,而后从唾液运输到口腔空气相,通过喉咙进入到位于鼻腔中的嗅觉受体,最终导致鼻后香气感知[4]。口腔中风味释放的传输过程如图1所示[5]。

图1 风味释放示意图Fig. 1 Schematic representation of fl avor release in vivo

香气释放过程较为复杂,它取决于食物基质和结构[6](图1中步骤1),食物的黏度和硬度、基质脂肪含量[7-8]以及VOCs与大分子(蛋白质、多糖等)相互作用或者在水和油相中溶解度的不同[9]等因素均会影响香气释放模式;另外,受试者的生理特征[10](如呼吸速率、唾液成分和唾液流速、软腭开放以及咀嚼和吞咽动作等)也会导致个体间香气释放存在较大差异。影响香气释放因素的复杂性使得人们难以预测口腔中VOCs的释放量和动力学。在此背景下,有学者使用大气压化学电离质谱[11]或质子转移反应质谱(proton transfer reaction mass spectrometery,PTR-MS)[12]等呼吸空间分析方法,实时监测释放到呼出空气中的VOCs变化。尤其PTR-MS技术被广泛应用于不同类型食物香气释放的研究,但是PTRMS只有物质的特征质荷比信息而没有分离步骤,通常很难识别出含有复杂挥发性成分的食物所产生的碎片,对于不明确的物质还需借助其他分析技术进行定性[13]。

本实验采用Tedlar®采样袋收集受试者口腔加工过程中呼出的气体,经固相微萃取(solid phase microextraction,SPME)浓缩后联合气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)对VOCs进行检测。Tedlar®采样袋由聚氟乙烯薄膜制成,具有极好的化学惰性、抗污染性、气密性、较宽的温度应用范围以及较低的吸附性等特点[14-15];与之相连的呼气装置易于拆卸清洗,在不同受试者采样时不会造成交叉污染。另外,SPME集采样、萃取、浓缩、进样为一体,对呼气样品中非极性、弱极性和强极性的VOCs都有很强的富集作用,且不受空气中水蒸气的影响,结合GC-MS可对呼气中挥发性成分进行定性定量分析[16-17]。

目前用于分析口腔加工过程中香气释放的样品多为面包[10]、奶酪[8]、凝胶[18]等,而对于肉及肉制品涉及较少[7]。实验室前期研究发现红烧肉作为一种“原态脂肪依赖型”食品,是肉类食品口腔加工和口感研究的较好载体[19]。因此,本实验选取红烧肉为研究对象,受试者以自由模式进行咀嚼运动,使用Tedlar®采样袋收集不同口腔加工阶段呼出的气体成分,结合SPME-GC-MS分析VOCs的释放情况(图1中步骤1、2、4),以便更好地理解口腔加工对挥发性物质释放的作用,并分析在该过程中可能影响每个阶段香气释放的因素。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

猪五花肉、葱、姜、绵白糖、腐乳(王致和红方)、酱油(东古一品鲜)、大豆油 市购;白酒(56°牛栏山二锅头) 北京顺鑫农业股份有限公司;99.999%氮气 锦州市鞍锦气体厂;乙醇(色谱纯)山东西亚化学工业有限公司。

1.2 仪器与设备

AL104电子天平 瑞士Mettler Toledo公司;C21-WT2118型电磁炉 美的集团股份有限公司;Testo 925单通道热电偶测温仪 德国德图集团;TD-4501型2 L-Tedlar®采样袋 大连德霖气体包装有限公司;肺功能测试鼻夹 康乐医疗器械有限公司;生化培养箱、电热鼓风干燥箱 上海一恒科技有限公司;7890A/5975C型GC-MS联用仪 美国Agilent公司;手动进样57330U型SPME手柄、57318型75 μm CAR/PDMS萃取头上海安谱科学仪器有限公司;HP-5MS毛细管色谱柱(30.0 mh0.25 mm,0.25 μm) 美国Supelco公司。

1.3 方法

1.3.1 样品制备

参照刘登勇等[20]的方法制作红烧肉样品。具体过程如下:将猪五花肉(1 kg)洗净沥干后切块(3.5 cmh3.5 cmh4 cm),150~160 ℃油炸2.5 min,将辅料(葱、姜、大料、桂皮)及肉块入锅翻炒1 min,倒入白酒50 g并翻炒1 min,加入调味料(酱油80 g、腐乳40 g、绵白糖50 g)翻炒2 min,加入清水1 kg,大火烧开后换文火炖煮120 min,炖煮完毕后大火收汁5 min。

样品处理[21]:取出红烧肉样品,用吸水纸去除表面汤汁等杂物,切去皮层,将样品切成20 mmh20 mmh10 mm的肉块(肥瘦比约为4∶6)。品评前用300 W电磁炉隔水加热5~10 min,以保证品评过程中肉温保持在65~75 ℃之间。

1.3.2 受试者筛选

通过填写调查问卷初步筛选出健康参与者,年龄在20~26 周岁,且体质量指数在19~24 kg/m2,均为食品专业的硕士生或本科生。之后参照GB/T 1629.1ü2012《感官分析选拔、培训与管理评价员一般导则》[22]及刘登勇等[23]的方法,进一步筛选受试者,并最终从筛选出的10 名参与者中确定4 名受试者[24-25](男∶女=1∶1)参与红烧肉口腔加工过程中的香气释放检测实验。要求参与者口腔健康、无牙疾、不偏食、不嗜烟,不影响咀嚼能力、吞咽能力及唾液分泌。

1.3.3 受试者培训与咀嚼实验

参照刘登勇等[23]的方法,对所选受试者进行培训及咀嚼参数测定,记录每名受试者自由模式下的咀嚼/吞咽时间(从入口到吞咽的时间)和咀嚼次数(表1)。在此之前受试者均已查看并签署知情书,且为防止反应偏差,受试者在实验过程中均未被告知实验假设和预测性质的信息,仅熟知实验过程。

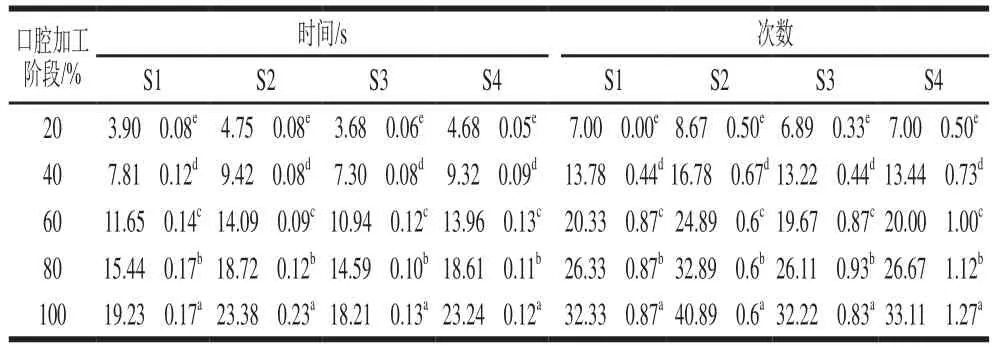

表1 红烧肉不同口腔加工阶段咀嚼参数变化Table 1 Chewing parameters at different oral processing stages of stewed pork with brown sauce

为研究红烧肉口腔加工过程中的香气释放情况,选取20%、40%、60%、80%、100%咀嚼/吞咽时间点[23]使用气体采样袋收集呼出气体用于气味测定;同时,为分析吞咽之后口腔中气体的释放情况,将采样时间延长一个咀嚼周期。考虑到口腔残留量、气体释放量等因素,仅选取120%、160%、200%咀嚼/吞咽时间点的呼出气体进行采集,在此过程中咀嚼动作仍旧继续,以减弱咀嚼运动产生的差异;同时采集受试者空白口腔气体作为对照。食团在口腔加工过程中往往发生几次吞咽事件,但是该设计要求参与者仅进行一次吞咽动作。每个阶段样品的咀嚼时间不超过1 min,每次采样实验的时间不超过90 min。

1.3.4 呼出气体收集

采样之前,受试者均已完全了解气体采集过程,并签署书面知情同意书。采样袋在使用前后均需进行清洗、老化处理,以清除本底的影响。

所有的呼吸气体均在同一环境下采集,以减少环境因素对实验的影响,且样本采集时间固定(8∶00~9∶30)。为防止受试者的消化道或者口腔内存在较多干扰气体,避免对呼吸样本造成污染。采气前30 min受试者进入已预先使用排风扇净化空气的感官实验室,并用温水漱口清洁口腔。平静呼吸30 min后,受试者将红烧肉样品放入口中按阶段咀嚼,整个咀嚼过程始终保持嘴巴闭合,同时佩戴鼻夹避免气体流失;咀嚼完成后,打开Tedlar®采样袋阀门,通过与橡胶管和阀门相连的一次性呼吸装置向内缓慢吹气,呼气完成后立即拧紧采样袋阀门防止泄漏。受试者温水漱口、休息10~15 min后,继续重复上述步骤直到采样袋中的气体达到80%及以上。此次实验需要收集8 个口腔加工阶段的气体样本,在此之前,收集受试者的空腔气体。需注意的是,吞咽后的气体采集阶段受试者仍旧进行咀嚼“假动作”。不同受试者的实验顺序是随机的,每名受试者在每个口腔加工阶段重复3 次,且重复样本不在同一天收集。样本于室温保存,并在12 h内完成检测分析[26],以防气体流失或被采样袋吸附影响实验结果。

1.3.5 SPME分析

参考王瑞花等[27]的方法并有所改动。取5.0 g红烧肉样品,切碎后迅速转移至样品瓶,将老化的萃取头插入封口顶空采样,平衡10 min,40 ℃吸附35 min。

采样袋采用直接静态萃取法[28]:萃取温度40 ℃,萃取时间60 min。具体过程如下:将针管穿透阀门隔垫,伸入Tedlar®采样袋中;推手柄活塞使纤维头伸出针管,使纤维头置于采样袋中,并放入40 ℃恒温箱,萃取时间为60 min;缩回萃取头,然后将针管抽出采样袋阀门,迅速转移至GC-MS进行分析。

1.3.6 GC-MS检测

从样品瓶/采样袋中拔出已抽回纤维头的萃取针,将萃取针头插入GC进样口,250 ℃解吸5 min。

GC条件:HP-5MS毛细管柱(30 mh0.25 mm,0.25 μm);以高纯氦气为载气,恒定流速1.5 mL/min;程序升温:起始温度40 ℃,保持2 min,以5 ℃/min升到160 ℃,保持1 min,再以8 ℃/min升到250 ℃,保持4 min。进样口温度250 ℃,不分流进样模式。

MS条件:用全扫描模式(scan)采集信号;电子电离源;电子能量70 eV;接口温度280 ℃;离子源温度230 ℃;四极杆温度150 ℃;质量扫描范围m/z30~550。

1.3.7 定性定量分析

对检测结果的分析以NIST 11谱库检索、保留指数定性为主,结合相关文献进行人工谱图解析,确定红烧肉样品及口腔加工过程中呼出气体的主要挥发性成分,利用峰面积归一化法定量分析。

1.4 数据处理

数据统计采用SPSS 19.0软件,结果以fs表示。选用非参数统计中的Kendall’sW检验,P<0.05,差异显著。采用Origin 9.0软件对数据进行图形处理。

2 结果与分析

2.1 方法重复性和稳定性分析

连续3 d采集同一受试者、相同地点、相同时间段的呼出气体样品,每阶段呼气样本重复检测3 次,并同时收集空白口腔气体,利用SPME-GC-MS联用法检测分析。通过对比3 例气体样品中VOCs表达的质谱图,显示3 份VOCs各主要峰的出峰时间基本一致、出峰面积大致相同,说明3 份呼气样本的挥发性成分基本相同,实验的重复性也能达到要求。提示本实验用于检测红烧肉口腔加工过程呼出气体中的VOCs重复性良好,结果较为稳定。

2.2 呼气分析

2.2.1 红烧肉在不同阶段的主要挥发性成分

表2 红烧肉在不同阶段的主要挥发物Table 2 Details of headspace volatiles from stewed pork with brown sauce at different stages of oral processing

通过GC-MS检测分析得到红烧肉样品以及每名受试者在不同阶段的呼气中每种VOC色谱峰的峰面积,之后将数据归一化处理,可有效地消除绝对浓度的差异,允许在不同口腔加工阶段中比较其释放模式[18,29]。实验表明,受试者的背景呼吸[29]几乎不会对实验结果造成干扰。整个口腔加工过程可分为两大阶段:吞咽前和吞咽后阶段[7]。虽然受试者个体内及个体间检出的VOCs存在一定的差异,但吞咽前和吞咽后阶段呼气中的主要挥发性成分基本一致(表2)。在整个口腔加工过程之中,始终可检测出己醛、桉叶油醇和单萜烯,均为红烧肉的关键香气化合物。

2.2.2 总体香气释放

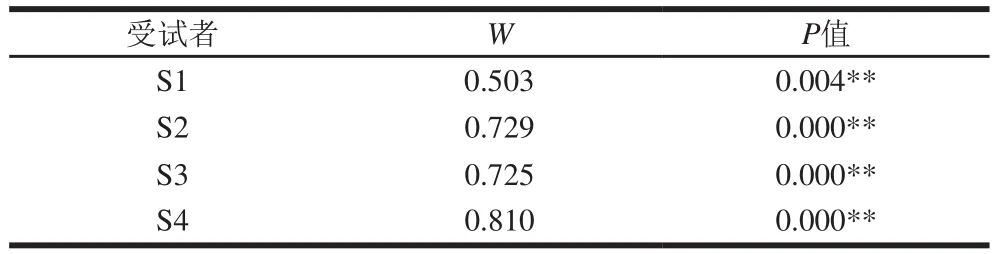

表3 口腔加工过程中受试者香气释放的一致性Table 3 Consistency of aroma release among subjects during oral processing

通过计算非参数统计量-肯德尔和谐系数W[30],发现4 名受试者(男∶女=1∶1)在每个口腔加工阶段的相对释放量排序与小组平均排序一致性较高,见表3。表明尽管口腔加工过程中的香气释放存在个体差异,但个体受试者的呼吸方案是可行的,且允许进行一定的小组归纳[29,31]。

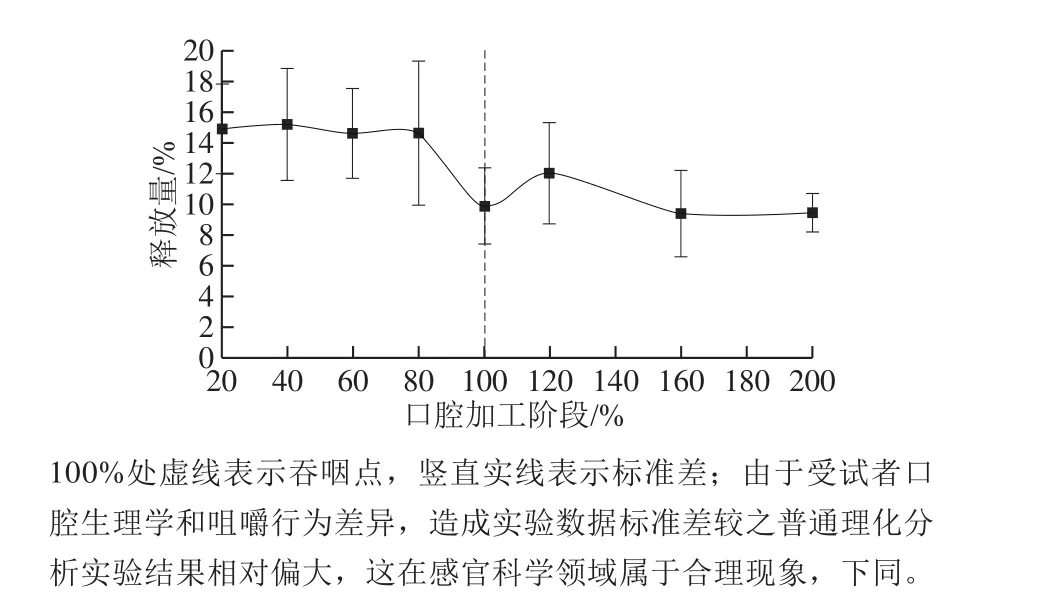

图2 总体香气释放曲线Fig. 2 Release curve of total aroma

香气释放过程较为复杂,且口腔中不存在食团-气相之间的挥发性平衡[32],常用香气释放曲线表示食物在口腔加工过程中随时间释放的香气浓度变化[33]。通过将小组数据进行归纳,可直接分析4 名受试者的平均相对峰面积变化趋势,表示总体香气释放曲线(图2)。进而分析在非平衡条件下,VOCs如何在红烧肉食团、唾液相和空气相之间运输(分配和传质),以便更好地了解香气释放动力学。

从图2可以看出,在0%~40%口腔加工阶段,香气释放呈现上升趋势。已知口腔加工初期的释放速率与唾液产生和气体流动速率无关[10],主要是食物经牙齿的咀嚼作用在口腔中破碎成松散且大小不一的食物块,使食物块的表面积有所增加,改变了VOCs的传递界面[34],从而导致香气释放增多;40%~60%口腔加工阶段,挥发性释放量下降。这是因为咀嚼作用导致红烧肉中的脂肪部分破碎,众多单独脂肪微粒不均匀地溶解并分布在唾液-食物基质中[21],脂肪充当亲脂性VOCs的溶剂,可能对风味物质有包裹作用从而阻碍其在口腔中的释放[7,29,31];在到达80%口腔加工阶段时,香气释放增多。此时,红烧肉颗粒进一步破碎并与唾液黏合聚集形成质地均匀的食团[19],食团体系的混合和分散程度均较高,可导致更大的交换区域,更有利于香气释放到气相中[35]。且前期研究发现,咸味和鲜味是红烧肉食团的主要有效味感,在咀嚼过程中的释放规律相似均在咀嚼中后阶段达到最大值[21],有可能与香气物质产生交互作用[8,36],进一步增加了VOCs的释放量;VOCs在80%~100%阶段释放量逐渐降低。在吞咽期间,由于舌的运动与上腭挤压可推动食团从口腔中逐渐向咽喉处移动,食物的吞咽是一个过程。在此过程中香气释放仍在继续[7],但是口腔中的气体也随着吞咽动作移向咽喉部,食团的部分流失或者气体通过食管进入体内,都有可能导致香气浓度降低。随着咀嚼的进行,唾液分泌不断增加(至吞咽点),更多的唾液被加入到脂肪含量较高的食团中形成乳状液[23,37],也可能造成VOCs的稀释和较低的香气释放速率[8];在吞咽后阶段(100%~200%口腔加工阶段)VOCs仍旧释放[7,29],且在相同的咀嚼周期内,吞咽后香气释放趋势与吞咽前基本一致。另外,观察到吞咽后前期的释放量高于吞咽瞬间,分析可能的原因为红烧肉样品中含有较高的脂肪,可保留VOCs并延迟释放直至吞咽结束后;在吞咽之后,部分食团可能残留到口腔、咽喉等部位[35],此时口腔空间骤然增大,增加了物质在食团-气相的传质转移,也有可能导致吞咽后前期的香气释放量增多,这与Frank等[29]的结果较为一致。

2.2.3 个体香气释放

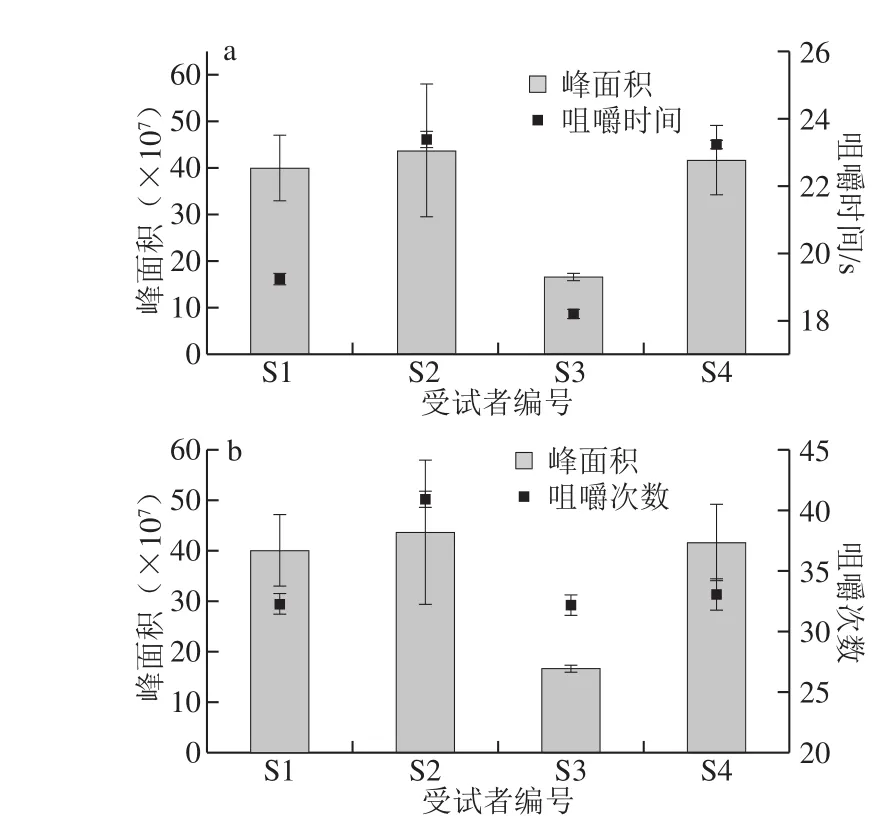

个体差异主要表现在受试者特异性的咀嚼模式和生理参数上,使得单个受试者具有不同的香气释放总量(图3)及其特征香气释放曲线(图4)。标准差的较宽范围(误差线)表示小组成员之间的差异较大,与总体香气释放(图2)的表现一致,但这在感官科学领域属于合理现象[29]。

图3 个体受试者的咀嚼时间(a)和咀嚼次数(b)对平均香气释放总量的影响Fig. 3 Effect of chewing time (a) and cycles (b) on average aroma release from individual subjects

图4 单个受试者的平均香气释放曲线Fig. 4 Average aroma release curves for individual subjects

通过分析个体受试者的咀嚼参数(表1)与香气释放总量的相关性,发现总香气释放与咀嚼时间(r=0.910,P<0.01)和咀嚼次数(r=0.851,P<0.01)存在极显著的相关性,Boisard等[8]对不同盐和脂肪含量的奶酪进行口腔加工时也发现相同的规律性。从图3可以看出,受试者2在红烧肉口腔加工过程中释放的VOCs最多,受试者3的释放量最少。受试者2和4的咀嚼时间较长、咀嚼次数较多,食物在口腔中反应的时间也随之较长,有利于VOCs在食团-气相的传质转移,进而使得香气释放总量较高;受试者3的咀嚼次数与受试者1和4相差较小,其咀嚼时间与受试者1基本相似,但是每名受试者都有其独特的咀嚼模式,经调查发现该受试者进行咀嚼运动时红烧肉放置在口腔后内侧部,极易导致食团流失,有可能在口腔加工过程中香气还未完全释放,部分食团即被吞咽,最终导致释放总量与其余3 名受试者相比较少。

如图4所示,4 名受试者的特征香气释放曲线仍旧存在相对较高的标准差,但这与受试者和不同重复之间的绝对浓度差异有关,而与释放曲线形状的差异无关[18],且各受试者的重复数据表现出与其相似的特征释放曲线。结合图2发现,受试者2和3表现出与总释放曲线相同的释放模式,而其余两名受试者显示出不同的特征,再一次验证了个体差异性的作用;有3 名受试者在吞咽点均表现出相同的释放模式,且与总香气释放曲线一致,即在吞咽后早期香气释放有所升高。而受试者4在吞咽点时香气释放出现峰值,且在吞咽后早期释放量达到最低,这一现象有可能是其吞咽动作延迟造成的。

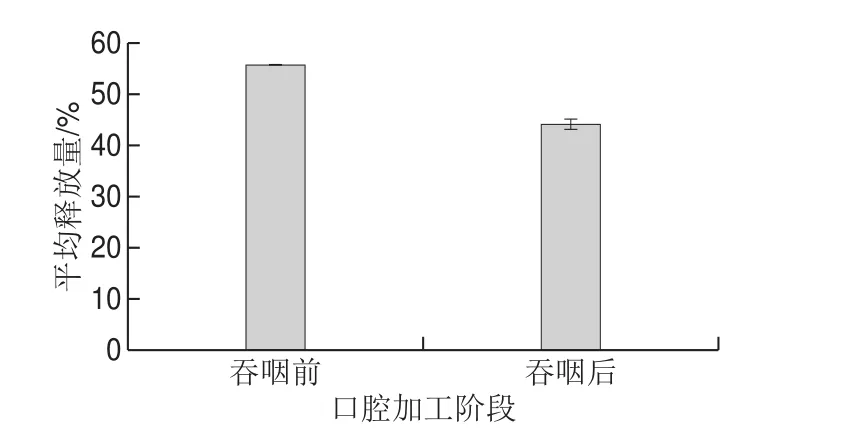

2.2.4 吞咽前和吞咽后香气释放

在个体水平和受试者组内进行统计学比较,以了解食物基质变化或者VOCs的性质对吞咽前后挥发性释放的影响。从原始数据中提取吞咽前、后数据并用于统计分析,发现总体组间吞咽前、后挥发性释放量存在一定差异,但是吞咽前(W=0.91,P<0.05)和吞咽后释放一致性(W=0.84,P<0.05)均较高,表明该小组吞咽前、后的平均数据具有一定的代表性,可直接比较受试者小组平均释放量的差异以探究吞咽事件对香气释放动力学的影响。

图5 吞咽前和吞咽后小组平均释放量对比Fig. 5 Mean pre- and post-swallow aroma release for panel

由图5可知,受试者小组吞咽前和吞咽后VOCs的释放量有差异,且吞咽前的释放量要高于吞咽后。如图6所示,各个受试者在吞咽前、后的释放量变化较大。总体来看,除受试者1外,均为吞咽前释放量高于吞咽后,与小组总释放情况相一致。分析产生该现象的原因:红烧肉具有较高的脂肪含量,在口腔加工过程中,随着咀嚼动作和温度的升高,固体脂肪熔化且与唾液混合,呈现黏稠的乳状液,影响VOCs在空气、水相以及油相的分配[8,37];另外,脂肪的存在影响吞咽后食团颗粒的残留[35],造成吞咽前和吞咽后香气释放的差异。

图6 吞咽前和吞咽后个体受试者的平均释放量对比Fig. 6 Mean pre- and post-swallow aroma release for individual subjects

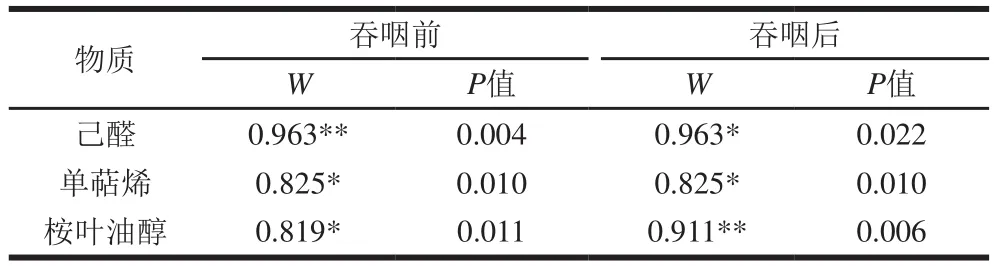

VOCs通常都具有一定的疏水性,即为辛醇和水之间的分配系数,结果以对数标度(lgP)表示。为进一步研究疏水性不同的挥发物在口腔加工期间的释放行为,尤其是对于吞咽前-后释放差异的影响,分别分析在口腔加工过程中采集的呼气中的主要挥发物(表2)己醛、单萜烯及桉叶油醇在吞咽前、后的释放状况,如图7、表4所示。在此之前比较这3 类挥发物在吞咽前-后释放量的个体和小组等级排序,3 类物质的个体释放与总释放之间均存在较高的一致性。

图7 己醛、桉叶油醇及单萜烯在吞咽前和吞咽后的释放量对比Fig. 7 Mean pre- and post-swallow aroma release of hexanal, eucalypto and lmonoterpenes

表4 受试者在吞咽前后关于3 类物质挥发性释放的一致性Table 4 Consistency of pre- and post-swallow release of three volatiles among subjects

通过比较己醛、桉叶油醇及单萜烯在吞咽前、后的总体释放趋势(图7a),发现这3 类物质在吞咽前和吞咽后的分布存在较大差异:己醛在吞咽前阶段的释放量明显高于吞咽后;桉叶油醇、单萜烯在吞咽前和吞咽后的释放量分布与己醛相比差异较小,桉叶油醇的吞咽前释放量也高于吞咽后,而单萜烯则与以上2 种物质相反,其在吞咽后阶段有较大的香气释放量。这3 类物质均表现为一定的疏水性,己醛、桉叶油醇及单萜烯的疏水性呈递增趋势,由此可得出结论:挥发物的疏水性越强,吞咽后释放量也随之增多。这是因为VOCs疏水性越强对脂肪的亲和力也越强,传质系数会降低[38],其在红烧肉食团中的滞留时间更长、释放速度也随之减慢。脂肪充当了香气释放抑制剂,保留了疏水性较强的VOCs并延迟释放直至吞咽结束后,造成了吞咽前、后释放量的分布差异[8,31]。在研究奶酪的香气释放时,也发现了脂肪含量的增加可诱导疏水性较强的VOCs在吞咽前的较低分布[29,35]。

通过观察单个小组成员关于这3 类物质在吞咽前、后的相对释放量(图7b~d),显示出相当大的差异性,但是总体来看,受试者的释放趋势与小组释放趋势大致相同。特别地,受试者4关于单萜烯类的吞咽前后释放与其他受试者相反,其吞咽前释放量明显较高,推测该受试者延迟了吞咽动作(与2.2.3节结果一致)。此时需要说明的是,受试者1在吞咽后期几乎未检测到桉叶油醇,因此将其排除,仅有3 名受试者的释放数据用于统计分析[31]。

3 结 论

本实验使用Tedlar®采样袋结合SPME-GC-MS法检测食物(红烧肉)的香气释放,并明确不同口腔加工阶段呼气中的主要挥发性组分,为食物的香气释放提供一种新的检测方法。在研究受试者口腔加工过程中VOCs的动态释放时,个体差异性不可避免,上述结果均基于所有小组成员的总体或者个体平均数据进行分析。通过观察总香气释放曲线,发现在不同口腔加工阶段VOCs的释放存在较大差异,口腔中不存在平衡状态,香气释放始终处于动态变化;在自由咀嚼模式下,各受试者具有其特征香气释放曲线,但释放趋势与总香气释放存在一定的规律性,且吞咽后前期与吞咽点相比香气释放量有所增多;另外,咀嚼时间(r=0.910,P<0.01)和咀嚼次数(r=0.851,P<0.01)与香气释放存在极显著正相关性;对吞咽前和吞咽后的香气释放进行统计学分析,观察2 个阶段之间的个体差异和组间差异。从吞咽前、后的释放比率看,吞咽前阶段通常具有较大的香气释放量;VOCs都具有一定的疏水性(lgP),且随着疏水性高低变化,吞咽前和吞咽后的释放比率也随之改变。本实验分析了疏水性差异较大的3 类主要挥发物在吞咽前和吞咽后阶段的分布,其在吞咽前、后的释放量均存在较大差异,且随着VOCs疏水性的增高,吞咽后香气释放的比率增加。

本实验为口腔中的香气释放提供了一个新的研究思路,且生成的释放曲线信息可以作为数据样本,输入到未来人类口腔加工和风味释放的计算模型中,为不同口腔加工阶段的香气释放和感官感知的研究提供基础;也可以更好地了解食品基质(如脂肪)在食品香气释放动力学中的作用,可优化需要一定香气特征的食品配方,并有助于开发新型加工食品。但该研究仍旧存在一些局限性,特别是红烧肉口腔加工过程中呼出的主要VOCs的范围有限,可能不足以代表食品系统中所有风味物质的释放行为。在以后的研究中可根据所关注的产品,解析其他VOCs的释放规律以反映目标产品的实际香气释放动力学。