深圳市河道水环境存在问题及对策分析

2020-03-11陈汉宁

汪 燕,陈汉宁

(深圳市水务科技信息中心,深圳 518036)

1 河道及其水质概况

深圳市河道共310条,其中暗涵115条。河道分布受沿海山脉和丘陵地貌影响,多以海岸山脉和羊台山为主要分水岭,大部分河道属于山溪性河道,河床纵比降较大,最大比降高达30‰,但河道的中、下游比降相对较小。河道中上游水质一般较好,水质均优于国家地表水Ⅴ类标准,但中下游水质氨氮、总磷等指标均超过国家地表水Ⅴ类标准,多为劣V类水体。河道中的暗涵水体水质超标尤为严重,尤其以覆盖段中部的水质恶化现象明显,氨氮、总氮与进出口相比显著上升,水体指标均超出重度黑臭的数值。河道点源面源污染负荷重,水环境空间承载力超出极限,水体水质状况总体不容乐观。

近年来,深圳市投入大量资金开展河道水环境治理工作,水质呈逐年好转。2018年全市159条主要黑臭水体基本消除黑臭。全市雨污分流和正本清源完成率已超70%,基本形成了以雨污分流为主,沿河截污为辅的水环境治理格局,全市厂、网、河的工程体系基本构建完成。但是,到2019年底,深圳市要实现所有水体包括小微水体全面消除黑臭的目标,同时,深圳河、茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河等5大河流及其支流要稳定达到V类水体,实现上述目标仍然有很多困难需要克服。

2 河道水污染治理的主要问题

(1)水资源时空分布不均匀,水体环境容量小

深圳市河流多为雨源性河流,源短流急。深圳市河流长度变化程度大,平均长度不足4km,深圳地形地貌的特点不利于降雨资源的有效利用,虽然深圳市的多年平均降雨量高达1830mm,但由于降雨多集中在年度的4月到9月,且每场降雨的历史短,雨强大,深圳市河道短小坡陡,土地资源也相当有限,没有空间滞蓄雨水,水资源时空分布不均匀与空间资源的矛盾,造成河道水体水量大部分时间偏少甚至干涸,导致河道自净能力低,水环境承载力严重不足。但是反过来,深圳市由于城市发展的速度极快,土地面积不足2000km2的城市,2018年人口已突破2000万人,GDP总量已突破2.4万亿元,由此带来的污染负荷也相当大,其中茅洲河、观澜河污径比分别为5.5倍和8倍,水污染负荷远远超出了水环境容量。

(2)城市空间严重紧促,系统实施难度大

深圳市河道水体质量恶化的进程较长,长期的城市建设过程中,缺乏循序渐进的污水收集、处理系统建设的跟进,造成管网、场站等设施历史欠账多,水环境治理需要补充建设大量的工程系统,如小区正本清源、市政雨污分流、河道截污系统、面源治理措施、污水处理场站等,这些措施的建设需要占用比较大的城市建设空间,但与之矛盾的是深圳市开发土地利用比例较高,大部分土地已被厂房、楼盘、市政、交通等设施覆盖,尤其是特区建设前期留下来大量的城中村和老旧小区,楼宇之间的距离非常有限,但同时又是产污大户。因此,实施水污染治理的工程系统过程中,空间不足是最大的难题;虽然很多工程采用了非开挖方式进行管道敷设,但仍然有很多管道、场站需要占用土地,工程建设的实施难度非常大。

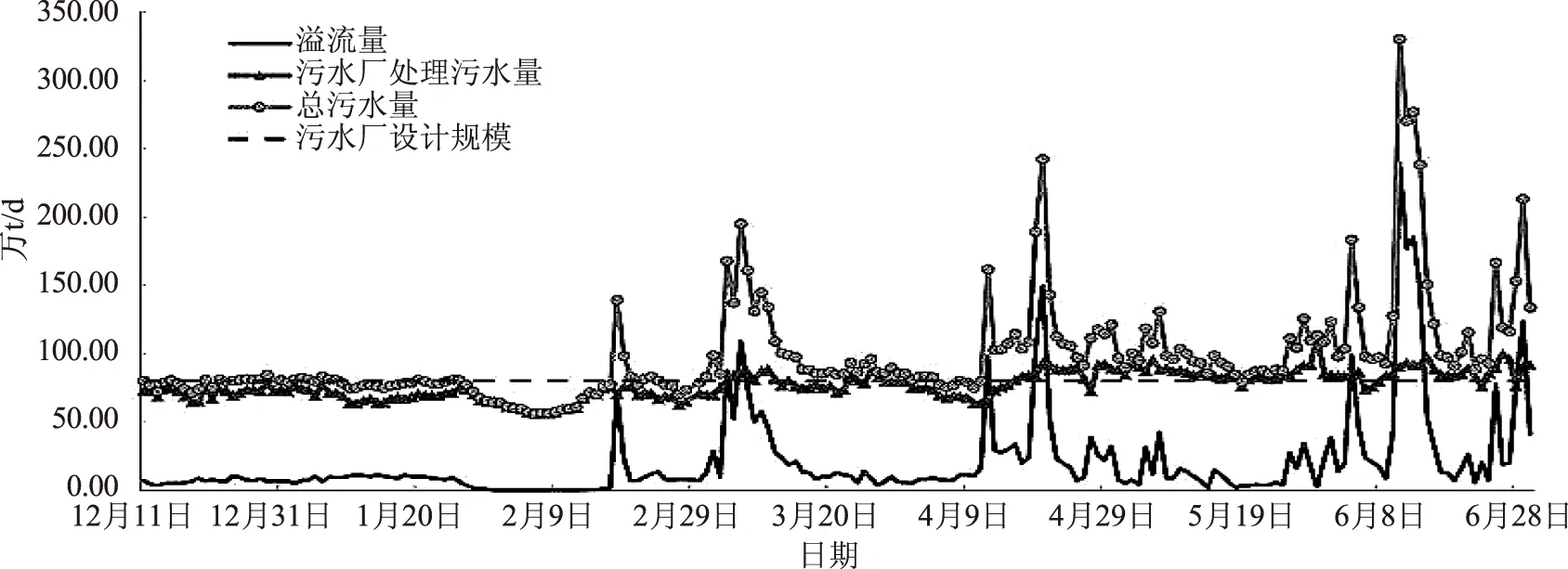

图1 龙岗河截污箱涵溢流曲线

(3)雨污设施建设不完善,系统不堪负重

深圳市早期的排水体制为合流制,2015年起,深圳市进入大规模的水污染治理行动,完成了一批生活小区、工业区等的正本清源和雨污分流工程,仅2018年就完成正本清源小区改造7146个,完成2855km雨污分流管网的建设,基本完成了全市310条河流的河道综合整治项目建设,建成集中式水质净化厂设计处理能力622万m3/d,全年共处理污水17.39亿t,日均处理量504.95万t,污水处理率97%。但是,由于污染负荷比较大,管网建设历史欠账太多,新建管网和存量管网之间的衔接仍然存在诸多问题,雨污管道错节、乱接、断接等现象频发,导致雨污分流很不彻底。城中村、老旧小区、暗涵、支汊流等难点和盲点的雨污分流管网建设还任重道远。截污系统与污水系统之间的衔接和连通不甚合理,污水溢流入河的现象严重,如龙岗河干流截污箱涵,除春节人口大量减少的情况不溢流,其余时间每天存在不同程度的溢流现象,其中旱季最大溢流量达13~20万m3/d不等,雨季则更大,溢流工程龙岗河截污箱涵溢流曲线如图1所示。污水厂调蓄错峰能力不足,高峰期污水无法及时处理;管道质量问题时有发生,导致污水收集和转输困难等等系统原因,造成河道水体治理提升不明显。

(4)城市面污染源缺乏管控,冲击水体水质

深圳市高速的经济发展和城市建设的快速化,由于人口规模不断扩大、城中村的长期存在、城市开发建设持续等因素,导致城市配套设施建设和城市卫生管理水平跟不上,城中村、夜市、农贸市场、汽修厂、垃圾池、化粪池、隔油池、垃圾填埋场、果园菜地等重点污染源的收集、处理措施不完善,城市管理工程中对道路垃圾、餐饮业管理、垃圾运输管理等环节不够到位,导致来源于上述原因的固体污染物、还原性有机物、重金属、油脂、毒性有机物、农药、氮磷营养物等面源污染物大量存在。同时,城市建设迅速改变了面源污染的特征,大量的建筑物、道路等硬质化下垫面特征的形成,改变了土壤、植被等原有的低冲击下垫面特征,加之深圳市降雨强度集中、径流形成短促,水土流失现场一直没有得到有效管控,面源污染进入河道和合流制管道的负荷较大,对城市水体水质的冲击影响也很大。

(5)执法力量和力度不足,偷排漏排现象依然存在

虽然政府要求进行污水处理设施的建设,但由于成本较高,并且没有实时的监控体系监督,深圳市的河道两侧的餐饮企业、工厂废水,没有完善的排水系统,经常有不法企业或个人将污水直排河道;有些在建筑工地、工厂企业等为了节省成本甚至将运输至污水厂处理的污水在夜间偷排至河道;沿河截污系统建成后期新形成的排水户,未及时进行污水管道的接驳,造成污水漏接现象时也有发生;沿河垃圾、工业废料等不按规定堆放,形成的污水或雨水冲刷入河现象也比较普遍。上述现象的发生多与执法力量和力度相关,加大执法力量和力度迫在眉睫。

(6)公众参与程度不高,社会化治水局面尚未形成

新加坡水环境的持续良好得益于每一个用户都能够从自己身边的点点滴滴触发,身体力行的保护水环境,通过“让新加坡清洁”特别运动、教育体系和“清洁和绿色周”等多种公众参与方式,新加坡真正让每一个市民参与到爱水和护水的行动中来。浙江省全民节水护水行动方面进行了宣传教育及公众评价,包括“河长制”宣传教育、公众满意度调查、督查检查、公众投诉举报及处理、媒体宣传曝光等,形成了公众参与机制。但深圳市则在这方面的工作很不足,针对一直以来雨季内涝、水体环境治理改善缓慢、治水期间对居民生活和工作带来不便等问题导致市民对水环境的满意度不高的问题,深圳市政府一直默默地在政府层面开展系统工程建设,河长制、节水行动、世界水日宣传、中国水周活动等措施,但对社会参与治水重要作用的认识还不够,宣传力度还不够大。市民没有真正的了解深圳市水环境的关键问题,没有领会治水需要全面参与,没有形成良好的节水和护水意识,全民治水的良好氛围还未形成。

3 水环境治理对策

(1)系统思维、科学治水

深圳市的治水既要打攻坚仗,也要准备打持久战。应根据市流域水系、降雨特征、污染特性、空间条件等特点,强化水环境治理的系统性,坚持源头管控、雨污分流、精准收集、高效处理、合理补水、生态修复、精心管养的治水思路,形成全收集、全覆盖、全处理、全补水、全养护的治水体系,全面开展水环境治理工作,达到污水零直排、水质稳定达标的目标。

正本清源、雨污分流是根本,是确保治水有效性的基础。由于深圳市具有高密集建设、人口密度大、用地面积小、水环境容量低、降雨历时段强度大等特殊要素,且多年来的水污染治理思路已基本形成,只有坚定不移地按雨污分流的治水思路,分片、分区、分流域、分污水厂服务范围扎实开展正本清源和雨污分流工作,做好污水量、管道规模、高程衔接,确保雨水系统和污水系统的独立运行,最大限度地减少雨水对污水收集和处理的干扰,才能彻底实现污水的全收集、全处理,做到污水零直排、无漏排。

深圳市的暗涵是污水的温床和盲区,暗涵两侧的排污口不计其数。目前大多数暗涵采用总口截污的方式,以截污管道接入沿河截污系统或污水系统,这一做法不但不能彻底截走暗涵内产生的污水,还截走了大量的雨水和清水,对污水厂的处理能力造成极大冲击,另外,滞留在暗涵内的污水和淤积物造成水质指标恶化严重,雨水冲刷后进入河道,对河道水质污染巨大。因此,暗涵的整治必须采用以排水口为对象,以扎扎实实的溯源分流办法进行整治,不得有一丝放松,方能彻底解决暗涵水质和对河道水体水质影响的问题。

针对污水处理系统布局存在区域性不平衡的问题,深圳市应通过加快完善污水处理厂的合理布局,按需求加快新、扩建污水处理厂,实现污水全收集、全处理,并做好污水厂产出污泥的处置。针对偏远、分散区域和近期污水漏排问题,也可以考虑因地制宜建设一体化模块化污水净化装置、人工湿地等分散处理设施。同时,进一步加快规划建设污水厂之间转输系统,实现污水调配的灵活性,具备污水处理的应急能力,真正意义上提高污水处理能力。

河道补水是提高河道水环境容量的关键措施。由于深圳市是一个严重的缺水城市,多年来,本地水资源多采用水库滞蓄的方式用于城市供水,造成河道生态水量进一步压缩,为此,深圳市一方面利用目前境外水源加大水量的有利条件,合理释放本地水资源,还河道生态水量;另一方面最大限度地研究将水质净化厂的出厂水质标准提高并补入河道,增加河道水动力;同时,加大推进海绵城市建设,建设雨水利用设施,作为河道补水的重要补充,削减雨季面源污染,临海河道利用优质海水及感潮动力,实现河道水体水质交换。

做好面源污染的管控,是水污染治理的必要环节。城市面源在雨水的冲刷下进入河道,对河道水体水质造成极大冲击。因此,加强城市道路、农业、垃圾存放和运输、餐饮集中区、大型农贸市场等的运行管理工作。强化这些面源产生大户的雨污分流设施建设和运营,做好商户、运营商等规范运行的管控。监控建设项目水土流失,贯彻执行海绵城市建设理念,在源头上最大限度地减少面源污染对河道的冲击。在此基础上,合理建设人工湿地、调蓄池等进行面源处置作为进一步消减面源污染的辅助措施。

如果将系统建设称为治水攻坚战,系统运行和维护则可以称为是治水持久战。要维持治水攻坚战的胜利果实,收集系统、截污系统、转输系统、处理系统等全链条系统的安全健康运行是重要保障,因此,进行管道、污水厂站等设施的精细呵护是至关重要的,同时,在此基础上,建立全要素、全过程的智慧调度运行系统非常迫切,深圳市应加快建成集基础信息、运行数据、动态调度、故障诊断、系统分析、科学决策于一身的智慧水务平台。

(2)正确认识污染负荷与水环境容量的矛盾

由于深圳市各河道均为雨源型河道,纵坡均较大,河水补给水源主要是降雨补给,而深圳市的降雨时空分布亦很不均匀,因此,河道内水量除降雨期间,大部分时间都只有少量水体,水环境容量低。近年来对河道进行了补水,补水水源基本是污水处理厂的尾水,按深圳市各流域地表水达到V类水标准为基准,雨季深圳湾流域即使不排放污水,COD、氨氮、总磷仍然超过水环境容量;茅洲河、深圳河流域即使不排放污水,氨氮仍然超过水环境容量。旱季除坪山河、大鹏湾和大亚湾流域有一定水环境容量外;其他流域即使不排放污水,COD、氨氮、总磷也已经超过水环境容量,其中茅洲河、观澜河污径比分别为5.5倍和8倍。水环境容量严重不足,而深圳市又承载了约2000多万人、GDP总量超2.4万亿元的污染负荷,两者之间的矛盾异常突出,也是深圳市水污染最为突出的特征,在水环境治理中也应正视这一特点,客观评价水环境治理的难度,正确判断水环境改善的周期。

(3)提高公民护水意识

只有提高全民治水意识,才能做到治水行动渗透到每一个角落。治水的工程建设需要公众的配合和理解,需要全面监督,应充分发挥人大代表、政协委员、媒体的监督作用,发动社会力量,形成治水合力,兴起全民治水的新氛围。通过主流媒体,公益广告,积极宣传河长制以及治水提质工作做法成效,争取公众的理解和支持。要诚邀人大代表、政协委员、环保志愿者、社会人士等参与和监督治水提质工作。要充分发挥新闻媒体的舆论正确引导和监督作用,采用新媒体产品等群众喜闻乐见的形式,弘扬水环境保护观念,宣传水环境保护知识,倡导全民参与治水、共建美好家园。治水全过程要加强信息公开,不断通过互联网、广播电视等媒介及时公开水体环境监测数据,公布水污染水环境执法信息,完善和便捷水污染投诉和举报途径。

(4)完善水污染管控法制建设

制度完善的成体系的水污染防治法律法规是确保治水成败的关键,也是保障,同时通过加大监管执法力度,实现对重点污染源、黑臭水体、散乱污企业的监管,严查严惩违法排污行为,做到污水排放和处理有效管控。比如从法律层面明确公众参与水污染防治的具体途径,充分保障公众的参与渠道和权利;又如明确水事纠纷调解、水事行政诉讼等的法规依据,从严从重处理水污染违法和水环境破坏行为,设立律师水事诉讼制度,完善深圳各类水事法律诉讼制度,用法律手段保障深圳水污染治理工作和水环境改善成果,保证深圳河流、水库、湾区和近岸海域水体洁净,用法规和制度捍卫水的尊严。

4 结语

深圳市的水污染特征具有典型代表性,本文主要针对深圳市的水资源条件、河道特征、水环境容量等基本特征提出以流域为单元、以雨污分流为核心的系统治理观点,该思路也是深圳市目前的治水实施思路,到目前为止,深圳市治水已初见成效,对于与深圳市相似特点的城市水污染治理有一定的指导意义。但水污染治理要考虑的因素还有很多,鉴于篇幅和经验所限未能全面分析,同时深圳市的治水成效在实际的水污染治理技术路线和方案制定时,应根据每一座城市的具体特点,有针对性的进行部署实施。