量子力学导致基因突变?

2020-03-10七君

七君

量子力学与光合作用

量子力学是当前大热的研究领域,目前认为量子力学在化学中具有核心位置。比如,量子相干和量子纠缠决定了共价键的形式。而化学又是生化过程(生物体内进行的化学反应)的基础,因此不难想象,量子力学也是生化反应的根基。

但是,随着分子越来越大,量子相干就变得难以维持,所以大多数生化过程并不需要用量子力学来解释,而只要用经典的球棍模型就可以了。就在20年前,当时的大多数学者还认为,量子力学在微观上有用,在宏观世界,比如生物世界的作用是微不足道的。

举个例子,在微观世界,粒子有一定概率可以“穿墙”,这叫做量子隧穿。虽然生物也是由粒子构成的,但是当粒子数增加时,穿墙的可能性也跟着减小了,因此我们在日常生活中是不可能见到有什么生物能穿墙的。

可是近年来,研究者们发现了量子力学在某些生物过程中的重要作用,尤其是解决了生物学的一个大难题——光合作用的效率。

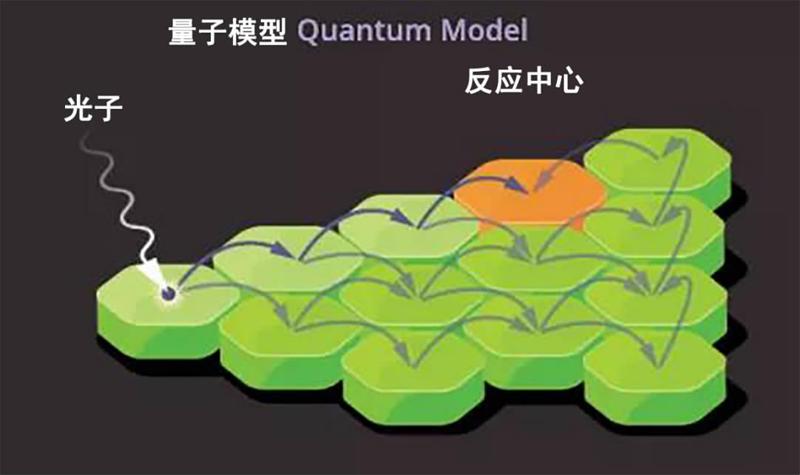

在光合作用中,能吸收光子的光敏分子,如叶绿素叫做发色团。发色团吸收特定波长的光子,其中一小部分光子的能量被转化为热量,也就是分子的振动,而大部分则变成了激子,也就是一种类似于粒子的能量包(图1)。

传统模型,叶绿素发色团(绿色)间传递的激子(红色)一步一步走到反应中心(橙色)

激子这种能量包要被传导到一个集中处理站——光合反应中心,才能被用于生命活动。可是,发色团聚集成了一个类似于太阳能板的阵列——天线色素(见图1),而某个发色团产生的激子要到达光合反应中心,需要穿越其他发色团。传统理论认为,激子在发色团之间的传递像是随机乱传的,从一个发色团随机传给另一个,直到最后到达光合反应中心。可是这样激子要经历成百上千的发色团才能到达目的地,而每转手一次,就会损失一次能量。如果光合作用的能量传输过程真的如此,那么它的理论效率就只有50%。

但是,光合作用的效率是95%,超过人类已知的其他能量转化效率,而且发生十分迅速,这是传统理论无法解释的矛盾。2007年,加州大学伯克利分校劳伦斯伯克利国家实验室的物理学家Fleming 的团队利用能进行光合作用的绿硫细菌(Chlorobium tepidium)发现,激子的传递过程实际上利用的是量子相干性。原来,激子具有波粒二象性,它类似于一个向四面八方传播的涟漪,可以同时探索池塘内,也就是发色团的所有通道,找到到达光合反应中心最有效的一条途径。Fleming 解释:“量子相干性在光合作用的能量传递过程中起到了很大的作用,揭示了能量传输的效率。激子可以同时搜索所有的能量传输通道,找到其中最有效率的那条。”(图2)

在量子理论中,激子可以同时计算各种路径,找到到达光合反应中心(橙色)最有效的那一条

2010年,多伦多大学的 Gregory Scholes 发现,海洋中隐藻门藻类也具有类似的量子相干性。

就这样在短短的20年里,量子生物学被创造了出来,并成了一个欣欣向荣的学科分支。研究者们也发现了越来越多的传统理论无法解释,但可由量子力学解释的生物现象,比如酶的催化效率、嗅觉的机制、鸟类对地球磁场的感受。比如欧亚鸲(Erithacus rubecula)能感受地球的磁场,但却无法分辨南北,这个现象很难用经典理论解释,但却可以用量子力学说明。

量子力学与基因突变

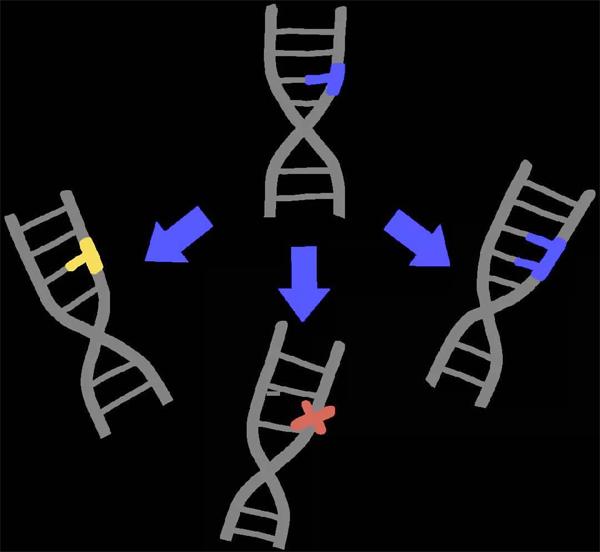

量子力学还与基因突变关系密切。DNA 的双螺旋結构类似于一个旋转上升的梯子,梯子的每个“台阶”实际上是氢键。氢键是连接左右两个碱基的一个质子,而这个质子通常略微更靠近台阶的某一边(图3)。

DNA 上的氢键和碱基(AGCT)

1963年,诺贝尔物理学奖委员会成员、瑞典物理学家佩尔-奥洛夫·勒夫丁(Per-Olov L wdin)在发表在《Reviews of Modern Physics》上的一篇文章中提出一种理论设想:在 DNA 复制的过程中,氢键上的质子可能处于某种量子态之中,如果这个质子靠近“台阶”错误的一边,那么 DNA 就会发生变异,而质子的这种错误可由量子隧穿引起(图4)。

具体来说,在 DNA 复制时,碱基之间的氢键断裂,可以和新的核苷酸组合。正常情况下,碱基A(腺嘌呤)和T(胸腺嘧啶)结合,C(胞嘧啶)和G(鸟嘌呤)结合。但是,核苷酸可能因为质子隧穿而发生改变,A就会变成 A*,T变成 T*。让勒夫丁感到担忧的质子的这种乱来就叫做互变异构化(tautomerization)。别看只是头上戴了朵花,整个碱基的气质都会发生变化。A* 和 A 不同,它不愿意和正经对象 T 结合,而更容易和 G 的对象 C 结合。而 T* 也看不上 A,更容易和 G 结合,整一个大乱炖,这就会导致突变(图5)。

正常A-T碱基对(上)和互变异构化后的A*-T*碱基对(下)

勒夫丁的这种设想在30年后出现了一些间接证据。在过去,生物学家接受的普遍教育是,突变应该是随机发生的,因此各种突变的发生概率应该差不多,正如理查德·道金斯在著作《盲眼钟表匠》(The Blind Watchmaker)中提出的那样,evolution is blind(演化是盲目的)。

可是在1988年,哈佛大学的生物学家 John Cairns 和同事发现了一个不符合传统进化论的奇特现象:大肠杆菌(E. coli)可以迅速获得有利突变。

他们将无法消化乳糖的大肠杆菌放在只有乳糖的培养皿里。结果,这些大肠杆菌出现了能够消化乳糖的突变,而这个突变的发生速度遠超理论预期,也就是突变随机发生的情况。为了解释大肠杆菌的这种奇怪突变,英国萨里大学的生物学家 Johnjoe McFadden 想到,这或许和量子力学有关。于是,他开始向该校物理学家Al-Khalili求助。利用勒夫丁的理论,Al-Khalili 和 McFadden 提出,实际上在观测之前,DNA 氢键上的质子处于叠加态中,也就是说它并没有确定自己会倒向突变的那一边,还是没有突变的那一边。

以不会吃乳糖的大肠杆菌为例。在遇到乳糖前,大肠杆菌处于既有可能消化乳糖,也有可能无法消化乳糖的叠加态。Al-Khalili 和 McFadden 继而通过计算指出,乳糖分子的存在使质子的状态向能够消化乳糖的方向塌缩,这就解释了为什么大肠杆菌的变异速度超过经典理论的预期。在这些研究的鼓舞下,一些雄心勃勃的研究者认为,在攻克癌症方面量子力学将是一个突破口。2013年,慕尼黑大学的化学家 Frank Trixler 甚至提出,DNA 的氢键上发生的质子隧穿现象正是物种演化的起源。

不过,关于量子世界是否支配一些基本的生物过程,学术界还有相当大的争议。量子生物学需要更多的证据才能支撑这些大而美的假说。在谜底揭晓前,让我们暂时享受这叠加着期待和怀疑的奇妙等待吧。