新时代高校思政课心理疏导功能研究

——基于桂林理工大学720份问卷的调查数据

2020-03-10曹权玺

曹权玺

(桂林理工大学艺术学院,广西桂林,541004)

心理疏导属于认知心理学范畴,是对被疏导人进行心理疏通和心理引导,从而改善个体行为和心理状态的方法。心理疏导在心理学和医学领域被广泛应用。心理疏导不同于心理咨询,从广义上来说属于一项个人社会技能。[1]在高校思政课中开展心理疏导有助于思政课教师及时发现学生在课程中遇到的思想问题,并且以心理疏导技术为出发点,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,解决学生在思政课上及成长过程中遇到的认识不清、要求不高、思想滑坡等问题,确保大学生在思想认知、价值观念、道德修养等方面得到提升。

在新时代,我国非常重视思想政治教育与心理疏导的发展。党的十七大报告提出,高校思政教育要注重人文关怀和心理疏导。党的十九大报告也提出,要加强和改进思想政治工作,人文关怀与心理疏导不可或缺。由此可以看出,心理疏导功能在高校思政课上发挥着越来越重要的作用。

一、调查背景及样本特征

本研究以高校思政课心理疏导功能为切入点,结合大学生对思政课的态度及认知现状开展调研。本研究选取了桂林理工大学5个学院的部分学生,以他们作为样本。为确保调查结果具有代表性,抽样学生有文科、艺术类、理工科学生,包含了党员、共青团员、群众三个群体,涵盖三个年级。此次调研主要以问卷调查的形式了解大学生对思政课功能的认识和对心理疏导功能融入思政课的态度,以便更好地为新时代高校思政课心理疏导功能研究提供合理建议。根据目前桂林理工大学在校学生人数,本研究选取了桂林理工大学商学院、艺术学院、旅游学院、机控学院、信科学院的学生进行调研。每个学院抽取150名学生,共发放问卷750份,回收有效问卷720份,有效率为96.00%。参与调查的男生378人,女生342人;党员84人,共青团员568人,群众68人;大一学生197人,大二学生243人,大三学生280人。

表1 调查对象基本信息

二、调查问卷统计结果分析

(一)大学生对心理疏导功能的了解情况

通过分析调查问卷的数据(图1)可以看出,对心理疏导功能“比较了解”和“了解一些”的大学生占绝大多数,由此可以推测学生在日常生活中会接触心理疏导。商学院和艺术学院“比较了解”的人数较多,分别占45.89%和42.96%,“非常了解”的学生相对较少,这可能跟理工科院校的学科特点有关。相比之下,文科学院“非常了解”的占比较高,这可能跟文科专业学生平时接触新事物较多、思维活跃有关。

图1 大学生对心理疏导的了解情况

(二)大学生对思政课心理疏导功能的态度

通过分析调查问卷数据可知,大学生对思政课心理疏导功能的态度如图2所示。 从5个学院的调查结果来看,大学生对思政课心理疏导功能持支持态度,表明大多数学生对思政课的心理疏导功能是接受的,没有太大的抵触情绪。图2中持“无所谓”态度的学生也占了很大比例,这可能跟学生了解思政课心理疏导功能的具体内容的程度有关。信科学院、机控学院和旅游学院的学生对思政课心理疏导功能“非常支持”的占比较高,分别占30.50%、28.08%、26.90%,这可能与理工科专业学生的思想特点有关,他们容易接受新的教学方法。艺术学院持“无所谓”态度的占33.10%,在5个学院中占比最高,这可能跟艺术类学生个性鲜明有关,他们不太关注思政课新的教学方法。商学院和艺术学院中持“不支持”态度的学生分别占2.74%和2.82%。

图2 大学生对思政课心理疏导功能的态度

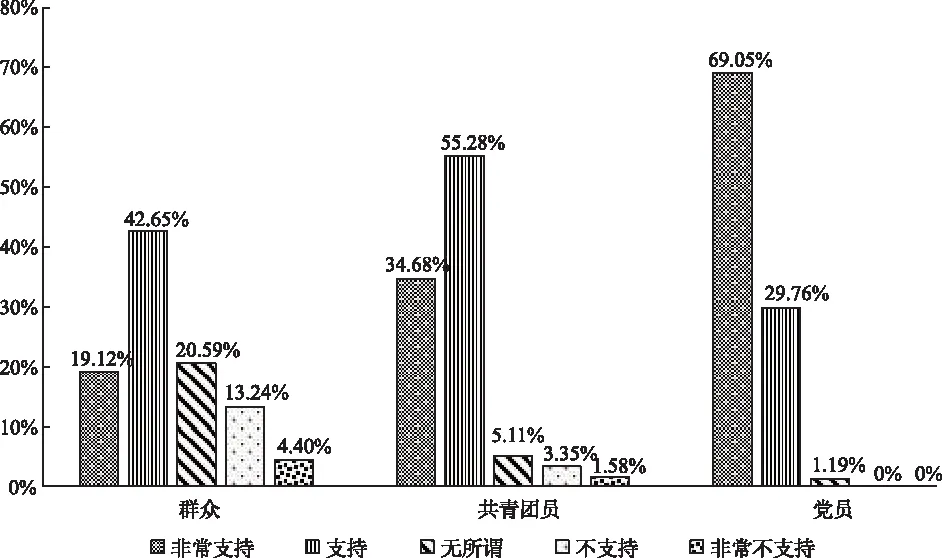

(三)大学生对思政课思想引领、价值引领功能的态度

通过调查数据可以看出,学生的政治面貌不同,对思政课思想引领、价值引领功能的认知情况也有差别(图3)。党员对思政课具有思想引领、价值引领功能这一看法“非常支持”的占比最高,达到69.05%。这可能跟党员平时接触思政教育较多有关,他们经常受到马克思列宁主义的熏陶。从调研数据上可以看出,共青团员对思政课具有思想引领、价值引领功能这一看法“非常支持”的占34.68%,“支持”的占55.28%。这可能与共青团员平时团日活动较多有关。政治面貌为群众的学生持“无所谓”态度的占比达到了20.59%。由此可以看出,政治面貌为群众的学生对思政课的思想引领、价值引领功能持不关注态度的较多,这可能因为他们平时接受思政教育的熏陶较少,还不能完全理解思政课的功能。

图3 学生对思政课具有思想、价值引领功能的态度

(四)大学生对改善高校思政课心理疏导功能需要采取哪些措施的看法

通过(图4)调查数据可以发现,学生在思政课心理疏导功能需要采取哪些措施的回答中,不同年级的答案也有差别。大一学生在“心理疏导载体多样化”(占23.35%)、“提高心理疏导艺术性”(占22.34%)和“融入人文关怀”(占21.32%)这三个选项中选择的人数比较多。大二学生则更加侧重“提高心理疏导艺术性”(占34.16%),更希望心理疏导的影响在日常生活中能够潜移默化。大三的学生选择“心理疏导载体多样化”的比例最高(占30.71%)。从数据中可以看出,不同年级学生的侧重点有差异性,随着年级的变化,其选择也会发生变化。在高校思政课心理疏导功能需要采取的措施(图4)中选择“改变学生观念”这一选项的人数普遍偏少,三个年级都不超过7.00%。由此可知,学生认为这一选项不是迫切需要的。

图4 高校思政课心理疏导功能需要采取的措施

(五)学生认为的高校思政课心理疏导的难点

从(图5)可以看出,学生认为高校思政课心理疏导的难点集中在“思政与心理疏导相统一”“启发式教学方法”这两个选项上。大一学生选择“思政与心理疏导相统一”这一选项的人数占49.24%,由此可见,大一学生认为思政与心理疏导的协调统一问题是该课程最大的难点。大二学生选择“启发式教学方法”(占41.98%)和“思政与心理疏导相统一”(占33.33%)的较多,这两个选项之和已经超过75.00%。大部分学生认为思政课与心理疏导统一后启发式教学显得越来越重要。从大三学生的调查结果中我们可以发现,选择“启发式教学方法”的占比最高,达到了48.22%,这可能是因为大三学生更希望教师在课堂上运用启发式教学方法。从(图5)可以发现,大学生认为的思政课心理疏导的难点随着年级的升高逐渐从“思政与心理疏导相统一”向“启发式教学方法”转变。大一有5.08%的学生认为需要提高思政教师的综合素质,大二有17.28%的学生有此要求,大三有25.00%的学生有此要求。由此可以看出,随着年级的升高,学生对思政课教师综合素质的要求也在不断提高。

图5 高校思政课心理疏导的难点

三、新时代高校思政课心理疏导功能提高的对策

(一)完善思政课心理疏导功能体系,实现两者的有机融合

理论与实践的结合是目前思政课心理疏导功能研究遇到的最大问题,如何结合,如何落地,如何根据思政课特点有针对性地提出心理疏导的方法并发挥其作用需要进一步研究。[2]我国思政课心理疏导功能的研究者大多具有心理学或相近学科背景,多是进行跨学科交叉融合研究。思政课中的心理疏导主要是将正确观点传导给学生,批判错误偏激的想法,把学生的观念引导到主流思想上。目前,我国学者在这方面的研究还未形成完善的体系。因此,需要结合思政课与心理健康两个学科的内容,不断深挖思政课心理疏导的功能、价值、体系、内涵,这样才能让思政课焕发更强的生命力,让大学生在学习中领悟马克思主义并将其创新运用到实际生活中。

目前,很多高校思政课都在尝试与心理疏导功能相结合,主要从“知、情、意、行”等方面入手。思政课与心理疏导都是大学生成长、成才过程中不可缺少的内容。思政课侧重思想教育,而心理疏导侧重方法,[3]心理疏导功能的发挥需要贯穿思政课全过程,不仅在课堂上对学生的思想进行引导,解决学生在课堂上遇到的问题,而且需要指导学生正确认识思想政治教育,学会疏导方法,在日常生活学习中不断调整自我认知,坚持正确的价值观导向,实现个人价值与社会价值的统一。因此,思政课与心理疏导二者是相辅相成的关系,它们可以帮助大学生在思考中成长,在成长中思考。

(二)提高学生对思政课心理疏导功能的认知度

当前,各高校在大学生培养方案中把思政课定位为必修课,且分值比一般的课程要高,由此可以看出高校思政课的重要性。但从调查结果来看,思政课的到课率较低,学生在课堂上睡觉、玩手机成普遍现象,对于学生来说,思政课是“说起来是重要的,做起来是次要的,学分到手就没必要了”。出现这种情况的原因是学生对思政课的心理疏导功能认识不清,意识不到该课程的重要性,出现了“不想讲实话、不敢说实话、怕被人笑话”的心理。因此,高校需要从根本上提高学生对心理疏导的重视程度,让学生正视自身遇到的问题,促进学生积极融入课堂,从而真正发挥思政课思想引领、价值引领的作用。

另外,当前大学生对心理疏导的认知度不高也是思政课心理疏导达不到预期效果的重要原因,学生在内心深处对心理疏导有一定的排斥,不会轻易告诉老师自己真实的感受,思政课教师也就无法真正掌握学生的真实想法和实际状态。因此,提高大学生对心理疏导功能的认知度就显得尤为重要。[4]

(三)建立新型师生关系,增强学生对思政课心理疏导功能的认同感

首先,传统的思政课主要侧重理论知识的讲授,教师在台上认真教,学生在台下认真学。但是,从课堂授课情况来看,传统的师生关系和教学方式已经不能完全满足新时代思政课的需要,学生的口味已经发生了变化,理论宣讲的授课方式使思政课效果大打折扣。因此,高校要建立新型师生关系,让学生由过去的被教转变为对知识的主动索取。这样才能使学生在学习马克思列宁主义理论体系的过程中不觉得枯燥,不产生逆反心理,从情感上理解并接受马克思列宁主义。

其次,培养学生对心理疏导功能的兴趣,让他们了解心理疏导功能的应用方法,增强他们对心理疏导的认同感。这样才能给学生提供充分的空间,让其表达自己的想法、观点和见解,在师生不断探讨中产生对马克思列宁主义情感上的共鸣,从而提高学生思政课的情感体验,转变其学习方式,使思想政治教育在潜移默化中入耳、入脑、入心。

(四)深挖思政课内容,采用启发式教学方法

思政课是大学生在校思想政治教育的载体,其教学主要围绕大学生爱国主义教育、理想信念教育、社会主义和集体主义教育等展开。传统的思政课授课方式是照本宣科,思政课教师通过自身对该课程的理解将知识点传授给学生。这样的授课方式具有不确定性,对思政课的授课效果也有很大的影响。如果思政课教师自身专业素质过硬,对思想政治教育理解较为透彻,那么听课的学生就会听得津津有味,获取更多的课程知识,反之则会出现台上、台下两个世界的局面,思想政治教育的功能就得不到发挥,思政课就达不到立德树人的目的。因此,教师要结合当前的时代特征,深层次挖掘思政课的授课内容,采取启发式教学方法,创新授课形式,在与学生真诚沟通的过程中发现学生的困惑,抓住当代大学生课堂上的心理,坚持问题导向,逐个击破学生在思政课程中的突出问题,从而解决学生思想上的困惑,坚定学生对社会主义的道路自信和理论自信。

(五)以人为本,实现心理疏导载体的多样化

思政课要始终坚持“以人为本”的教育理念。新形势下,思政课更需要融入人文关怀,用情感感化学生,找到思政课与心理疏导的平衡点。[5]在高校思想政治教育中,有人文关怀的校园环境会对学生的品质、性格产生直接的影响,以学生为本,尊重大学生的主体地位有利于大学生建立健全的人格,树立正确的世界观、人生观和价值观,也为思想政治教育实现立德树人的目标打下基础。

随着信息科技的发展,心理疏导的载体发生了巨大的变化,网络媒体平台的发展也为心理疏导功能的发挥提供了众多渠道。一方面,高校应结合学生特点和实际情况,采取“线上”“线下”相结合的方式开展思政课教学,打破时间和地域的限制,让学生随时随地都能受到教育。另一方面,教师要用好学生校园活动平台,尤其是学生经常使用或者感兴趣的校园活动平台开展心理疏导教育,让更多的学生接触思政课的心理疏导,从而实现心理疏导载体的多样化。

(六)提高思政课教师心理疏导的技能水平

思政课教师在思政课中发挥着关键作用,会直接影响心理疏导功能的发挥,因此,提高思政课教师的心理疏导技能水平尤为重要。[6]首先,要提高思政课教师的倾听能力,通过谈心、电话、网络等多种渠道倾听学生的想法和诉求。其次,要提高思政课教师自身的教育引导力。在对学生的疏导中,教师要善于观察,及时发现学生错误的想法和观点,通过疏导让学生认识到这些观点的错误。

除此之外,思政课教师还需要在工作方法上不断总结。首先,思政课教师要锻炼自己的观察和表达能力,及时发现学生在思想上存在的问题,并帮助学生厘清思绪,通过现实案例对学生进行疏导,让学生能够心悦诚服地接受。其次,思政课教师要培养分析能力。思政课教师心中要明辨是非,善恶分明。很多学生显现出来的思想问题并不是单个原因引起的,背后可能是由于其认知不足导致的心理问题。思政课教师要透过现象看清问题的症结,这样才能更好地对症下药,解决学生思想上的困惑。最后,思政课教师要提高应变能力。思政课教师要掌握学生思想和行为的变化,提前做好应变方案,遇到突发事件时果断出击,及时纠正学生的错误思想。[7]

综上所述,在当前复杂多变的国际形势下,高校思政课心理疏导工作也面临着巨大挑战,这就需要思政课教师突破传统思维,创新教学方法,融入人文关怀,深挖思政课与心理健康教育的结合点,让心理疏导贯穿思政课教学的全过程,从而实现思政课与心理疏导的协调统一,增强思政课思想政治教育的时效性。