微课在高中语文诗歌教学中的应用探究

——诵画齐下学诗歌,辩思一体研微课

2020-03-10罗翔

罗 翔

(江苏省太仓市明德高级中学,江苏 苏州 215400)

古典诗词是中华传统文化的经典,学习古典诗词是高中语文新课标“继承和弘扬中华优秀传统文化”的核心要求。但由于古典诗词创作时间距离当代较远,加之高中学生的人生阅历有限,对古诗词思想情感的把握尤为困难,使得古典诗歌的鉴赏与理解成为高中语文教学的重点和“难症”。为了整合优质教学资源,丰富当前语文课堂的教学方式,《2017年普通高中语文课程标准》在学习任务群三中明确指出:“建设跨媒介学习共同体,丰富语文学习的手段。”微课作为一种传播快捷、知识点聚焦的微型课程,以其形象、简短、知识点集中的优点,必将逐步深入走向日常语文教学课堂,正如中山大学王竹立老师所说:“微课热是暂时的,微课是长期的。”因此将微课引入古诗词教学的课堂中,显得尤为必要。然而如何引入和进行古典诗词的微课教学,目前的研究成果较少。笔者在讲授古典诗词时,就古典诗词的微课教学方法作了多种形式的尝试。

一、示范指导,诵读领悟

文学理论家韦勒克说:“每一件文学作品首先是一个声音的系列,从这个声音的系列再生出意义……在许多艺术品中,当然也包括散文作品在内,声音的层面引起人们的注意,构成了作品审美效果不可分割的一个部分。对于许多讲究修饰的散文和所有的韵文而言就更是如此。”因此说诗歌朗诵是领会诗歌意义的重要方式。笔者在古典诗词的课堂教学中首先引导学生初读诗歌体验情感,接着播放提前做好的微课范读音频并做好诵读指导。教师在微课中需要引导学生注意平仄停顿,视频中插入名家的诗歌吟唱选段。将朗读中需要注意和掌握的技巧融于微课教学中,指导学生有情感、有节奏地诵读诗歌。在平仄顿挫中体会诗人熔铸于诗歌的情感。结合朗诵、吟唱等形式来讲授音韵平仄和押韵问题,做成微课,指导学生朗诵并初步领会诗歌的意境。如《山居秋暝》是一首合律的五言律诗,在执教《山居秋暝》时,将主持人徐涛的《山居秋暝》朗诵与叶嘉莹先生的吟诵和霍尊的演唱做成短视频。关于朗诵读音和押韵,提醒学生注意在中国古典文学中,凡四个字连用时,如果第二个字读平声,第四个字读仄声才好听,因此题目中“暝”字念成“mìng”。《山居秋暝》全诗押iu韵,韵脚分别是“秋(qiu)”“流(liu)”和“留(liu)”。“舟(zhou)”表面上看不是iu韵,但其实在现代汉语中的iu是iou的略写,因此“舟(zhou)”也是押韵的。

有感情地朗诵和吟唱只是诗歌教学的第一步,理解鉴赏诗歌内容是高中诗歌教学的关键。为了化解学生的畏难情绪,在诗歌内容分析中,笔者也尽量做到形式多样。

二、意境再现,以画解诗

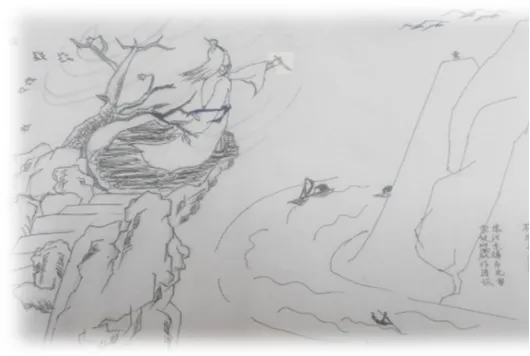

古典诗歌大多是景与情的融合,景为情语,情抒景意。因此在古诗词阅读中,学生若能准确抓住诗歌的意象,能根据诗歌中涉及的意象将其组合成画,再现诗意,那么这首诗歌的情感也大体掌握了。教学中笔者经常引导学生进行诗意画创作,鼓励学生在画诗意画的同时,激励学生根据自己画作自题款识,引导学生通过画画掌握诗歌内容并鼓励学生尝试诗歌微创作。如笔者在执教《登高》时引导学生画“杜老登高图”。一些学生依据诗歌意象内容作画并题写不同款识。一学生款识为“登高雾浓,唯见长江滚滚流,愁烟绕心头。但闻悲鸟啼,心系江畔来年绿,再重头”。虽然有些不合韵脚,但却体现了学生在解读诗词时的创作冲动。又如一学生款识题“难解深愁与常客,空留悲戚作诗怀”,展现出学生一定的语文修养与创作才能。

在进行诗歌课堂教学前,笔者根据学生的诗画意象是否全面以及款识题词是否恰当进行分类并做成微课,教学中播放并引导学生讨论总结。这一方面有利于学生对诗歌意象的准确把握,另一方面也传授诗歌创作技巧并激发学生的创作热情。题写诗意画款识相对于诗歌创作要求稍低,这有利于激发学生的创作热情并激励学生的创作。笔者在讲授晏殊《蝶恋花》时引导学生画“闺中思妇图”,讲授《梦游天姥吟留别》时画“太白梦游图”,讲授晏殊《破阵子▪春景》时画“春日艳游图”并对比课本中词意画,品评优劣,激发学生探讨的热情并提升他们的审美能力。通过多次的画诗、画词以及题写款识的尝试和课堂讨论发现,学生对这种诗歌学习模式热情高涨,对诗歌意象的选择和把握能有更精准的理解和独到的见解。

图1 唐·杜甫《登高》学生简笔画

图2 宋·晏殊《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》学生简笔画

三、情景再现,故事演绎

笔者有感于《中国唱诗班》团队彭擎政执导的以王维的同名诗《相思》为创作背景的《相思》动画短片,以及该团队后续作的《饮湖上初晴雨后》《游子吟》等唯美动画视频。在课堂教学中,播放相关微视频给学生欣赏,并鼓励学生在研读诗歌时思考诗歌创作背后的故事,引导学生大胆发挥想象,积极构思诗歌背后的故事,并进行漫画系列创作或情景表演。

笔者认为,若学生能根据对诗歌内容的理解创作出新的微故事,那么学生必将对诗歌的内容和情感有深刻的理解和掌握。因此课堂教学中笔者尝试课前将学生分组,每组根据诗歌内容讨论构思故事,并依据设想故事,小组合作分工,用漫画画出诗歌的故事。教师根据学生的画作,做成PPT并形成微课。虽然视频内容简陋但学生的学习创作热情却空前高涨。如在讲授《念奴娇▪赤壁怀古》时引导学生画“东坡赤壁游记”,讲授杜甫《旅夜书怀》时引导学生画“杜老东流记”。通过这些尝试后,笔者惊奇地发现学生对诗歌的理解研读变得更加精细、准确且很有创建。

四、心意相通,触类旁通

在语文教学中,教师会发现,古今之人的很多情感有相通之处。引导学生发现解读人类的某些共通的情感,以古诗新读和新诗古读的方式来引导学生读诗歌,课堂上通过微课链接不同时期诗歌,扩大课堂容量,发掘跨越古今诗歌背后的一些共通的情感很能激发学生的兴趣。如笔者在讲授贺铸《横塘路》时,用微课视频引导学生回顾戴望舒的《雨巷》及其创作背景和屈原《离骚》中的“香草美人”意象,学生会惊奇地发现贺铸和戴望舒的“美人邂逅”和“愁思”跨越时空竟有相通之处,进而引导学生思考讨论,加深对诗歌内容和情感的解读。通过微课形式,扩大课堂容量,让古今诗歌在课堂上相遇粘合,激发学生对人类古今如爱情、友情、亲情、离别情以及漂泊情等情感的梳理和理解,在对比阅读中培养学生思辨的能力。