西部地方高校省级重点实验室建设实践与探索

2020-03-09李金波许兴亮张俊敏尚彦军曹小红

李金波,许兴亮,2,张俊敏,尚彦军,3,曹小红,孟 和

(1.新疆工程学院 地质灾害防治重点实验室 矿业工程与地质学院,新疆 乌鲁木齐 830000;2.中国矿业大学 矿业工程学院,江苏 徐州 221116;3.中国科学院 地质与地球物理研究所,北京 100029)

地方性大学省级重点实验室是以高校地域优势及特色明显的学科建设为载体的教学、科研主阵地,是培养服务于地方经济高层次专业科技工作者、推动高校学科建设的人才基地,也是聚集优秀科技创新人才进而组织开展高水平基础与工程应用研究、科技攻关、提供创新成果等服务于地方经济与社会发展的科研平台[1-5]。地方高校省级重点实验室的建设,必须与国家发展战略、地方经济和社会发展紧密结合,必须充分发挥重点实验室在高校人才培养、科学研究、社会服务中的作用[6-10]。

新疆崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害和矿山地质灾害具有普遍发育与广泛性,对自然环境与人民生命财产构成危害,对地方经济与社会发展具有一定威胁。因此依托地方高校建设省级重点实验室,开展地质灾害防治高级专业人才培养,组织新疆地质灾害成因机制、时空分布规律研究和减灾防灾关键技术研发,对输送高级科技创新人才、服务新疆经济社会发展具有重要的现实意义。

1 重点实验室概况

新疆地质灾害防治重点实验室(以下简称“重点实验室”)挂靠新疆工程学院,由学校和中国科学院新疆生态与地理研究所(以下简称“新疆生地所”)联合共建。学校始建于1958 年,是一所以培养矿业、地质、安全、能源、机械等领域高级工程技术人才为主的地方本科院校,一直将矿业、地质、安全等学科作为优先发展方向。

重点实验室以我校矿地学院、安全学院、土木学院等二级学院为支撑,在我校原校级地质灾害防治重点实验室基础上,依托学院“地质工程”与“安全工程”自治区重点专业、“采矿工程”与“安全工程”自治区级一流本科专业以及新疆生地所“地质资源与地质工程”博士学位授权点,历经多年筹建,于2019年通过新疆科技厅“自治区重点实验室”评估认定,晋升省(自治区)级重点实验室。

重点实验室现共有研究人员67 人,其中固定人员55 人,流动(客座)人员12 人。研究人员由资深地质工程和地质灾害学家、煤矿地质灾害防治及矿山开采与安全教师组成,副高级职称以上的科研人员占50.7%,其中教授及研究员17 人、副教授及副研究员14 人、高级实验师3 人。

重点实验室下设地质灾害时空分布、成灾机理、地质灾害监测预警和防灾减灾技术开发等4 个研究室,共拥有15 个装备先进的专业实验室。重点实验室用房面积(含新建的新工科第二实验楼部分)近2000 m2,拥有总值1500 余万元的仪器设备。

2 地质灾害防治重点实验室总体规划

重点实验室的总体规划是指导实验室建设与发展的行动纲领,实验室既要服务于教学、科研及学科建设的全面协调发展,又要面向地方经济与社会发展需求,因而必须具有前瞻性、创新性、科学性和可操作性[11]。

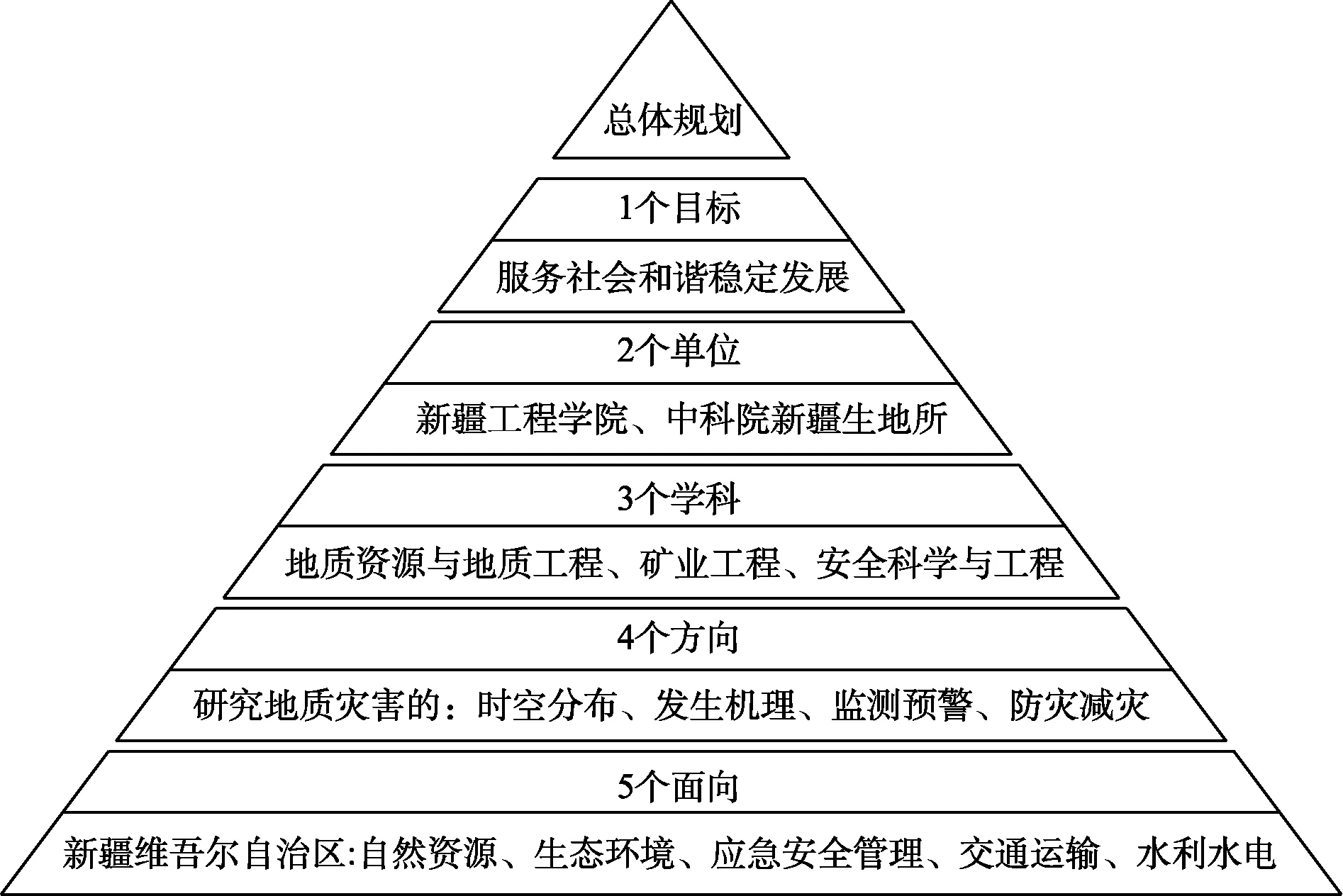

重点实验室自筹建到获批成立,一直紧密结合新疆地质灾害及其给“一带一路”建设工程带来的地质风险,围绕相关专业高层次人才培养与服务社会稳定和谐发展等目标,制定发展规划并在执行中不断完善,形成了“1-2-3-4-5”的重点实验室总体发展规划战略体系,见图1。

图1 重点实验室总体发展规划战略体系

3 地质灾害防治重点实验室建设内容

3.1 重点实验室科学定位

社会和谐稳定与经济发展,必然要求重点实验室将防灾减灾提升到应用的高度。针对新疆山区越来越多的岩崩、滑坡和泥石流灾害和矿山地质灾害,以及“一带一路”规划建设中面临的地质风险,重点实验室主要开展新疆地质灾害成因机制、时空分布规律研究和减灾防灾关键技术研发,完善地质灾害时空分布数据统计和典型案例体系,并建立新疆地质灾害信息库与监测预警预报平台;通过多维度地质灾害监测,厘定各类地质灾害要素参数突变阈值,研究致灾组合模型,阐释各类地质灾害致灾过程;研发地质灾害防灾减灾技术,并在现有群防体系的基础上,提出防灾减灾对策,结合工程建设开展防灾减灾技术应用推广,完善防灾减灾服务体系,为“一带一路”的畅通和新疆经济建设、社会和谐稳定及可持续发展提供科技支撑。

3.2 重点实验室研究方向

为了更好地实现总体规划的“五个面向”,以便促成科技成果共享,重点实验室大力组织开展“抓住问题—分析问题—解决问题”的有机联系性基础研究与应用研究。经过分析总结和科学论证,重点实验室研究方向确定为地质灾害时空分布、发生机理、监测预警与防灾减灾等4 个主攻方向。

3.3 重点实验室硬件建设

重点实验室分别在专业实验室建设、观测基地建设和教学实习基地建设等三个方面投入大量财力与人力,建成支撑4 个研究方向的15 个专业实验室、6 个科学(实验)观测基地和多家教学实习基地。

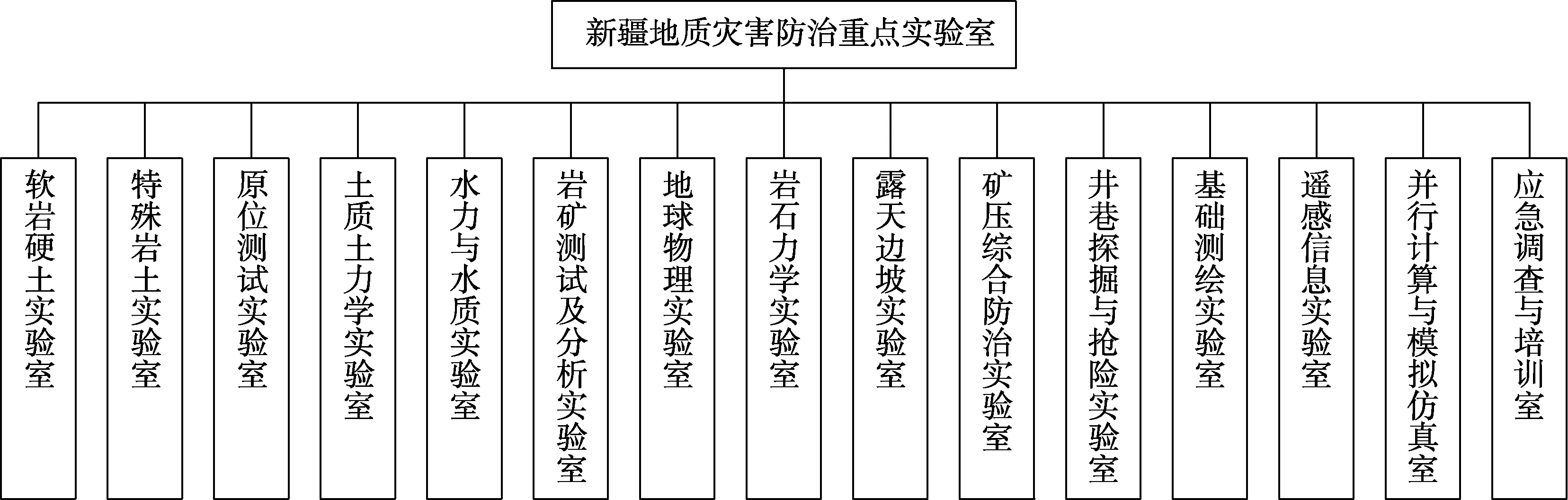

3.3.1 专业实验室建设

在我校矿地、安全、土木等三个二级学院原有教学与科研实验室基础上,以校级地质灾害防治实验室为主,以新疆生地所为辅,通过购置仪器设备新建专业实验室、完善原有实验室及重组交叉学科实验室等多种方式,建成装备精良的专业实验室15 个。重点实验室专业实验室构架见图2。

图2 重点实验室专业实验室构架图

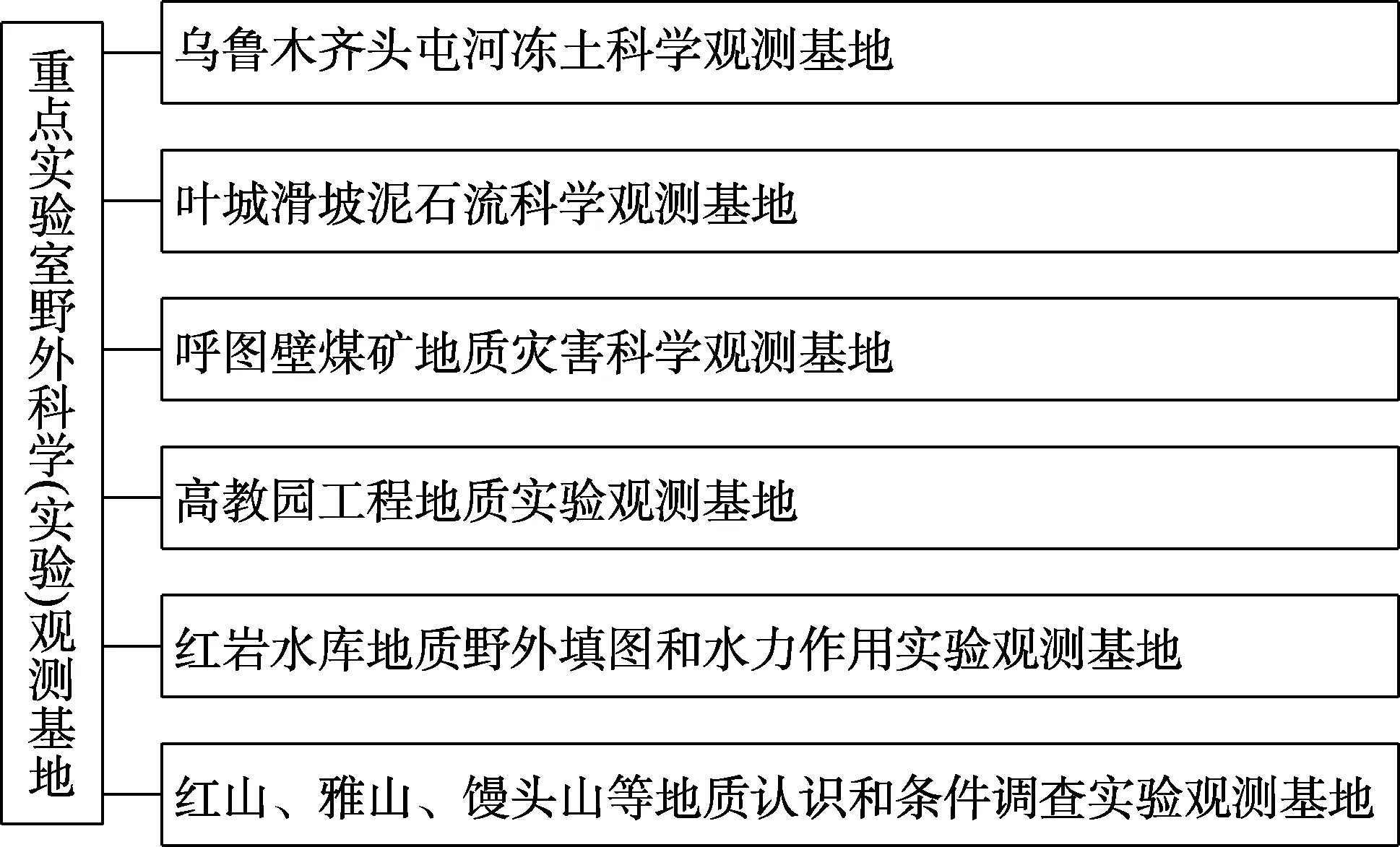

3.3.2 科学(实验)观测基地建设

重点实验室通过与地方政府行政部门、企事业行业单位等多方交流合作,已建立有6 处科学(实验)观测基地,重点实验室科学(实验)观测基地系统见图3。

图3 重点实验室科学(实验)观测基地系统

3.3.3 教学实习基地建设

重点实验室以科学研究为主,兼顾人才培养,同时为高校本科实践教学提供平台支撑。目前,已与新疆国土、矿山、交通、建材、水利等多个领域不同行业企事业单位签订合作框架协议,建有18 家稳定的教学实习基地。

3.4 重点实验室队伍建设

3.4.1 “天山学者”高层次人才引进

依据自治区“天山学者高层次人才特聘计划”政策,重点实验室引进建成“地质工程”“岩土工程”“采矿工程”和“安全工程”等4 个“天山学者”团队,共计16 位地质相关专业的教授(研究员)组成了一支理论扎实、实践经验丰富的高层次科技人才队伍。在重点实验室学术委员会指导下,由4 个“天山学者”教授团队统筹组建了各专业科研教师队伍,跨越岩石力学、工程地质、水文地质、构造地质、工程测量、遥感地质、地球物理、采矿工程、安全工程等学科(专业),在满足高校本科人才培养的同时,开展与地质灾害防治相关的科学研究与高层次人才培养。

3.4.2 开展不同渠道多种方式的用人招聘工作

为更好地推动人才队伍建设,重点实验室一直大力进行宣传并开展不同渠道、多种方式的人才招聘工作,近年来招聘地质相关专业人才共计20 余人,其中事业编制内招聘相关专业全日制脱产博士5 人,硕士10 余人,同工同酬招聘相关专业硕士3 人,聘用具有高级职称的地质专家2 人。此外,重点实验室还以客座教授等形式特聘行业专家若干人。

3.4.3 加强学历提升与职称晋级的团队内部人才培养

重点实验室人才队伍建设一直注重“外引内培”,在大力引进人才的同时加强团队内部人才自我培养,坚持“自培自强、自培自用、边培边用”的培养用人理念,以在职学历提升和职称评聘为抓手开展内部人才培养工作。近三来,考取在职攻读博士学位人员7人,在职攻读硕士学位3 人;中级职称晋升副高8 人,副高职称晋升正高3 人。

3.5 重点实验室学科建设

重点实验室在科研队伍与硬件建设两个层面大力开展工作的同时,带动地质相关学科(专业)的共同发展。尤其在地质资源与地质工程一级学科方面,强化了构造地质、水文地质、沉积地质、地球物理、岩石力学以及地球探测与信息技术等学科分支的建设;建成地质工程自治区重点专业,推动资源勘查工程由原来比较单一的煤矿地质与金属矿床地质向多方向发展,拓展了油气、地热、煤层气地质、页岩气与油页岩等相关地质方向,并成立了地热研究中心与非常规能源工程研究中心等校级科研平台;促进成功申报新增了勘查技术与工程本科专业。推动采矿工程、安全工程建成自治区级一流本科专业,助力成功申报新增了消防工程专业。建成“地质工程”“岩土工程”“采矿工程”和“安全工程”4 个二级学科方向的天山学者科研团队,高层次人才跨学科的交流有效加速了学科建设的快速发展。

3.6 重点实验室机构与制度建设

3.6.1 重点实验室学术与管理组织机构

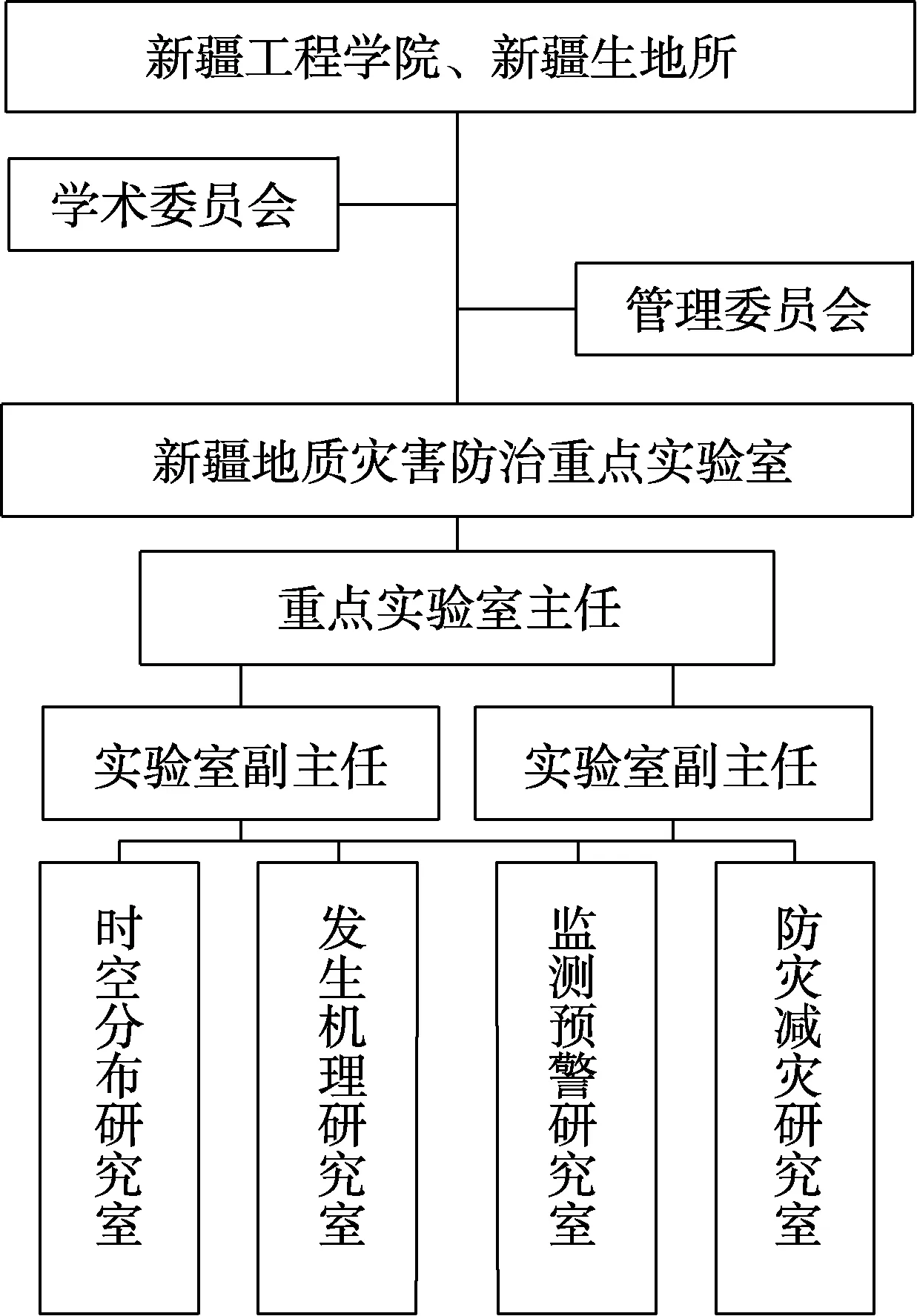

实验室组织机构是高校管理系统中的一个重要组成部分。重点实验室在两家共建单位双重领导下、在学术委员会指导和管理委员会管理下开展人才培养、科学研究工作。重点实验室组织结构见图4。

3.6.1 重点实验室运行管理制度

重点实验室组织管理机构建立后,为保证实验室管理系统的有效运行,必须建立一套协调、灵活、高效的运行机制。实验室的体制、机制要遵循管理科学和客观规律,为高校人才培养、科学研究和社会服务等功能的实现提供有力的支撑保障[12]。新疆地质灾害防治重点实验室为保障科学管理与高效运行,建立了一系列管理制度和保障制度,重点实验室制度建设系统见图5。

图4 重点实验室组织结构图

图5 重点实验室制度建设系统

4 结语

新疆地质灾害防治重点实验室立足于服务新疆经济建设和国家“一带一路”建设工程等防灾减灾的实际需要,始终坚持大力开展地质灾害防治相关的科学研究和高层次创新人才的培养工作。近年来,重点实验室在硬件设施建设、科研队伍建设、人才培养与科技成果创新等方面取得了显著成效,重点实验室承担纵向与横向各级各类科研课题50 余项,在国内外期刊发表论文共计150 余篇,获得国家授权的发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权等累计50 余项,出版教材专著多部,获得市级及以上教学、科技奖励近10 项。重点实验室的建设思路与方法,对我国地方高校重点实验室的建设、管理与发展具有一定的指导和借鉴意义。