中国海洋非物质文化遗产空间分布特征及其影响因素*

2020-03-09郝志刚

郝志刚

(1.中国海洋大学 管理学院,山东 青岛 266100;2.曲阜师范大学 历史文化学院,山东 曲阜 273165)

中国是一个负陆面海、陆海兼备的国家,拥有32000km的海岸线和广阔的海域空间,产生了数量众多、海洋特色鲜明的非物质文化遗产。妈祖信俗、水密隔舱福船制造技艺相继被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录,南海航道更路经、渔民开洋谢洋节、徐福东渡传说、海洋号子等被列入国家级非物质文化遗产名录,还有数量众多的海洋类非物质文化遗产项目被列入各级非物质文化遗产名录。作为我国非物质文化遗产的重要组成部分,这些遗产是我国沿海先民开发利用海洋的“活”的体现,蕴含着独特的历史、文化、科技、艺术、经济等价值。在当前陆海统筹发展与海洋强国建设战略背景下,开展海洋非物质文化遗产(下文简称“海洋非遗”)的保护、利用与研究具有重要意义。

国外多将海洋非遗纳入到海洋文化遗产的整体框架下进行研究,研究内容主要包括遗产的价值与评估、[1]保护与开发、[2-5]规划与管理[6]等方面。国内研究相对较为具体,主要内容涉及海洋非遗的特征、[7]价值、[8]保护与利用[9-10]等方面;研究视角大多基于民俗学、社会学、旅游学、创意学等领域,研究区域以浙江、[11]闽台、[12]山东、[13]广西、[14]上海[15]等地区为主,缺乏从地理学视角对全国范围的整体性分析。事实上,由于海洋非遗依托海洋空间环境形成,具有有别于陆地的显著的空间属性与特征,探究海洋非遗的空间分布规律对于海洋非遗的保护、规划与管理具有重要意义。基于此,本研究借助GIS空间分析方法对我国海洋非遗项目的空间分布特征进行探究,并探讨影响空间分布的原因,旨在为我国海洋非遗的保护、利用以及研究提供科学参考。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源与处理

鉴于海洋非遗是依托海洋这一独特地理环境形成的,其数据选取以沿海地区(指有海岸线的省、自治区和直辖市[16])已公布的国家级、省级、市级三级非遗名录(香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省未统计在内)为基础。国家级项目数据来自中国政府网(http://www.gov.cn/),省级(包括自治区级)、市级(包括直辖市级)项目数据来自各级人民政府官方网站,部分批次市级非遗数据未查到(包括儋州第二、三批,钦州第一、三批,丹东第四批,葫芦岛第九批,阳江第三批,湛江第二批)。截止时间为2018年6月,数据筛选时间为2018年7月至2019年6月。

数据处理步骤:1、以区县为基本空间统计单元,按照不同区县同一项目拆分统计、重复项目最高级合并统计、扩展项目分别统计的标准,对海洋非遗项目进行拆分与合并,共获得海洋非遗项目1021项。2、将海洋非遗项目抽象为点要素,并在Excel软件中建立包括项目名称、级别、类型、批次、公布时间、省份、地市、区县、临海、岛屿、经纬度、历史时期等基本字段的数据表。其中经纬度数据通过百度地图拾取坐标系统(http://api.map.baidu.com/lbsapi/getpoint/)和Google Earth数字地球软件获取。3、以ArcGIS10.1为平台,将数据表导入国家基础地理信息中心1:400万基础地理信息数据库,建立中国海洋非遗空间数据库,以此为基础对海洋非遗进行空间分析。沿海地区DEM数据(90m)和气候区划数据来自于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/),空间分析使用的沿海地区海岸线长度数据来源于文献,[17]海岸地貌类型数据来源于文献。[18]

(二)研究方法

1、自相关分析

全局空间自相关:判断区域内海洋非遗在空间上是否具有集聚特征通常采用全局空间自相关分析。全局空间自相关可以衡量不同区域之间整体上的空间关联与空间差异,常采用全局莫兰指数(Global Moran's I)计算,计算公式[19]如下:

局部空间自相关:全局莫兰指数虽从整体上判断海洋非遗的分布状态是集聚或离散,但未能揭示局部的空间异质性。因此需要利用局部空间自相关指数(Local Indicators of Spatial Association,LISA)来分析局部的空间差异性,可采用局部莫兰指数(Anselin Local Moran’S I)来计算。计算公式[20]为

当Ii大于0,表明该空间单元与邻域空间单元呈现高—高(H-H)或低—低(L-L)的属性相似性,当Ii小于0,代表该空间单元与邻域空间单元呈现高—低(H-L)或低—高(L-H)的属性差异性。

2、核密度估计

核密度估计(Kernel Density Estimation,KDE)是根据输入要素计算整个区域的数据聚集状况,重点反映一个核对周边的影响程度。[21]这种方法在分析和显示点数据时尤其有用。[22]其公式为:

其中,x-xi为估计点x到已知xi点的距离,k为核函数,h为带宽。KDE估计中,带宽h的确定或选择对于计算结果影响很大,随着h的增加,空间上点密度的变化更为光滑,但会掩盖密度的结构;h减小时,估计点密度变化突兀不平。[23]

3、标准差椭圆

标准差椭圆(Standard Deviational Ellipse, SDE)以地理要素空间分布的平均中心为中心,分别计算其在X方向和Y方向上的标准差,以此定义包含要素分布的椭圆的轴。[24]可以描述不同历史时期我国海洋非遗的空间分布离散程度与趋势。计算方法[25]如下:

二、结果与分析

(一)结构特征

1、级别结构特征

表1 中国不同级别海洋非物质文化遗产数量统计

从总体等级结构看,我国三级海洋非遗等级分布呈金字塔结构,即级别越高,海洋非遗的数量越低。其中,市级海洋非遗项目占到总量的一半以上,达到53.87%,其次为省级,比重为31.54%,国家级海洋非遗比重为14.59%。这种趋势有利于低一级项目成功申报为高一级项目。[26]从各省的等级结构看,辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建六省份均形成了较为完整的金字塔结构;广东、广西市级海洋非遗数量较少,未来应增加相应级别海洋非遗的数量;天津、上海的直辖市级非遗作为市级非遗对待,致使两个直辖市省级海洋非遗项目数量为0;海南由于省管县体制加上部分地市非遗名录缺失导致其市级海洋非遗为0。

2、类型结构特征

图1 中国海洋非物质文化遗产类型结构

对海洋非遗项目类型结构的分析以国发(2008)19号文中对非物质文化遗产十大类型的划分为依据,统计分析结果如图1所示。总体上看,民俗类和传统技艺类项目数量均超过200项,分别为281项和244项,占比分别为27.52%和23.9%,其次为民间文学、传统音乐、传统舞蹈和传统美术类,数量分别为168项、94项、84项、76项,占比分别为16.45%、9.21%、8.23%、7.44%,传统体育、曲艺、传统戏剧、传统医药类项目数量较少,分别为40项、18项、15项、1项,四类合计占比低于10%。

具体到各级别,国家级项目中,民俗类海洋非遗最多,达到了40项,占国家级海洋非遗总量的26.85%。其次为传统技艺、传统音乐、传统美术、民间文学以及传统舞蹈类,数量分别为22项、22项、18项、17项、16项,占比分别为14.77%、14.77%、12.08%、11.41%、10.74%。传统戏剧、曲艺、传统体育、传统医药类项目数量较少,分别为7项、5项、2项、0项,总占比低于10%。省级项目中,民俗和传统技艺类项目数量均超过50项,分别为92项、68项,分别占省级海洋非遗总量的28.57%、21.12%。其次为民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统美术类,数量分别为44项、33项、31项、27项,占比分别为13.66%、10.25%、9.63%、8.39%,传统体育、曲艺、传统戏剧、传统医药类项目较少,分别为18项、5项、4项、0项,总占比低于10%。市级项目中,传统技艺和民俗类项目数量最多,分别为154项、149项,占市级海洋非遗项目总量的28%、27.09%。其次为民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统美术类,数量分为107项、39项、37项、31项,占比分别为19.45%、7.09%、6.73%、5.64%。传统体育、曲艺、传统戏剧、传统医药类项目数量较少,分别为20项、8项、4项、1项,合计占比仅为6%。

因此,无论从整体上还是从各级别海洋非遗项目来看,我国海洋非遗项目基本形成了以民俗类、传统技艺类为主,民间文学、传统音乐、传统舞蹈和传统美术为次,传统体育、曲艺、传统戏剧以及传统医药类项目稀缺的相似结构特征。

(二)总体空间分布特征

从陆地与岛屿空间分布看,沿海地区陆地空间海洋非遗数量为735项,占总量的71.99%,进一步通过缓冲区分析显示,有683项分布于距大陆海岸线60km的带状区域内(图2a),占陆地海洋非遗总量的92.93%。岛屿上分布的海洋非遗数量为286项,占总量的28.01%,且集中分布在北纬30度附近区域。我国海洋非遗表现为沿大陆海岸线60km带状分布为主、北纬30度附近岛屿分布为辅的整体空间格局。

从所属近海海域(台湾岛以东海域未统计在内)看,东海海域海洋非遗数量最多,为487项,占总量的47.7%;其次为黄海、南海海域,数量分别为237项、191项,占比分别为23.21%和18.71%;渤海作为黄河、辽河、海河三大水系汇聚的半封闭型内海,受大陆的影响强烈,海洋非遗数量最少,为106项,占比仅为10.38%。我国海洋非遗整体呈现出以东海海域分布为中心,向南北两侧海域递减的特点。

从南北方分布看(北方沿海地区包括辽宁、河北、天津、山东,南方沿海地区包括江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南),我国南北方海洋非遗数量分别为778项、243项,占比分别为76.2%、23.8%,表现出南多北少的分布特点。

(三)省域空间分布特征

通过对沿海省份海洋非遗的数量统计与可视化处理,得到海洋非遗的省域分布图(图2b)。从省域总量分布看,浙江、福建、山东、广东、江苏五省海洋非遗数量均在100项以上,分别占总量的25.66%、19.59%、15.77%、12.83%、9.79%,五省海洋非遗总占比达到83.64%,成为海洋非遗的高值分布省份;其他省份的海洋非遗数量均在50项以下,占比均低于5%,构成我国海洋非遗的低值分布省份。总体上来看,我国海洋非遗省域空间上形成了两级阶梯分布。从三级海洋非遗在各省的分布来看(图2b),国家级海洋非遗各省均有分布,其中,数量最多的为广东,共30项,其次为福建、山东、浙江、江苏,数量均在10项以上,五省合占国家级海洋非遗总量的81.21%,数量较少的为辽宁、河北、天津、广西,数量均在5项以下,其中最少的为广西,共2项。省级海洋非遗中排名前五位的依次为浙江、福建、广东、山东、江苏,数量均在30项以上,五省合占省级海洋非遗总量的84.47%,数量较少的为辽宁、河北、上海、天津,数量均在10项以下。广西自治区级海洋非遗数量达到了19项,占广西海洋非遗总量的54.29%。市级海洋非遗排名前两位的依次为浙江、福建,数量均在100项以上,合计占比为49.45%,其次为山东、江苏、广东,数量均在45项以上,合计占比为34.36%,五省合占83.82%。市级海洋非遗数量较少的为上海、广西、河北、天津,数量均在20项以下,海南市级非遗数量为0。总体上,浙江、福建、山东、广东、江苏五省为省域海洋非遗分布的“第一梯队”,其他地区为“第二梯队”。三级海洋非遗在省域空间分布格局基本保持一致。

图2 不同尺度下中国海洋非物质文化遗产空间分布

(四)空间集聚分析

1、空间自相关性分析

使用ArcGIS对市域数据计算全局莫兰指数,我国海洋非遗全局莫兰指数为0.310329,远大于预期指数,整体存在显著的空间正相关性,Z值为3.106196,表明我国海洋非遗在市域空间上表现为集聚分布的特征。进一步使用ArcGIS对上述数据计算局部莫兰指数,如图3a所示,浙江沿海中南部(包括宁波市、台州市、温州市三市)、福建沿海中部(包括泉州市、莆田市两市)、胶东半岛北部(烟台市)为我国海洋非遗的三个高值集聚区(H-H集聚),该区域所属的浙江、福建、山东三省包揽了海洋非遗数量排名的前三名,三省海洋非遗总量为623项,占全部海洋非遗总量的61.02%。在自然地理环境和历史人文环境的综合影响下,三个高值集聚区也形成了海岛与渔业文化、妈祖文化、仙境文化的鲜明特色。

2、核密度分析

通过ArcGIS10.1软件提供的核密度空间分析工具,计算我国海洋非遗的整体和不同类型的分布密度。为从宏观上更为清晰地把握我国不同大类海洋非遗的集聚状况,本文采用联合国教科文组织在2003年通过的《保护非物质文化遗产公约》中对非物质文化遗产的五分法标准,对除有关自然界和宇宙的知识和实践(仅为1项)之外的4大类海洋非遗进行核密度分析。为表述方便,本文将4大类名称表述为传统手工艺类、民间文学类、民俗类以及表演艺术类。经多次试验选择带宽为40km,输出像元大小为500,采用自然分段法(Natural Break)将分析结果划分为9级,如图3b-3f所示。

我国海洋非遗总体上形成了沿海岸线方向分布的2个高密度核心区和1个次密度核心区。其中,2个高密度核心区均位于我国东海的浙江省,一个为舟山群岛核心区(以定海区、普陀区、岱山县为中心,辐射至外围),一个为温台核心区(以温州洞头区为核心,辐射至外围)。两个核心区海岛特色明显。次密度核心区位于东海的福建省,为莆泉核心区(以莆田秀屿区为中心,辐射至外围),妈祖文化特色显著。

图3 中国海洋非物质文化遗产空间集聚分析

具体到各类型,传统手工艺类海洋非遗形成了1个高密度核心区、3个次密度核心区、2个小核心区。其中,高密度核心区位于温台核心区,以满足沿海渔民物质需求的渔盐类为特色。3个次密度核心区分别位于高密度核心区两侧。北侧位于舟山群岛核心区,以满足沿海先民物质(渔盐类)与精神(贝雕、船模、渔民画等)双重需求为主要特点。南侧核心区一个位于莆泉核心区,以满足沿海先民物质(渔盐类)与精神(妈祖贡品、船模以及乐器类)双重需求为特色;一个为汕头核心区(以汕头为中心,外围向揭阳、潮州、漳州一带辐射),以满足沿海先民精神需求(剪纸、贝雕、木雕、瓷雕等)为主要特色。此外,传统手工艺类海洋非遗还形成了以连云港、南通为中心的小核心区。民间文学类海洋非遗形成的核心区主要分布于浙江、山东东部及苏鲁交界的沿海地区,且呈带状连续分布。其中,浙江沿海的高密度核心区位于舟山群岛核心区,海岛特色明显。区内3个次密度核心区分别依托嵊泗县、台州市(椒江区、路桥区)、温州市(洞头区)形成。山东东部的威海至苏鲁交界的连云港形成了连续分布的2个次密度核心区和多个小核心区,山海特色显著。此外,在扬州、泉州两地也形成了2个小核心区。民俗类海洋非遗形成2个高密度核心区,2个高密度核心区均位于东海地区,一个位于温台核心区,一个位于莆泉核心区。表演艺术类海洋非遗形成了1个高密度核心区和1个小核心区,高密度核心区位于舟山群岛核心区,小核心区依托温台交界地带(洞头区、玉环市)形成。

(五)时空演变特征

通过查阅相关资料,共收集到有起源时期的海洋非遗775项,占总量的75.91%。对这些项目进行的空间统计与分析能够基本反映出我国海洋非遗的时空演化特征。为此,作者使用Excel、ArcGIS软件,分析先秦至近代以来不同历史时期形成的海洋非遗在总量、重心、空间分布范围、空间分布方向等方面的变化特点。

1、总体分布特征

总体上看,从先秦至近代,我国海洋非遗数量整体呈现“高—低—高—低”的变化趋势(图4)。其中,魏晋南北朝数量最少,占比仅为2.71%。从魏晋南北朝至清代,我国海洋非遗数量逐渐增加,清朝达到最高值。宋元、明、清时期海洋非遗数量分别为142项、163项、206项,占比分别为18.32%、21.03%、26.58%,总占比为65.93%,表明宋元、明、清是我国海洋非遗形成的主要时期。

图4 不同历史时期形成的海洋非物质文化遗产数量占比

从类型上看,民间文学类海洋非遗在秦汉时期出现了与宋元、明朝时期相当的海洋非遗数量,占比达到了15.89%。这一时期产生了11项与秦始皇相关的民间文学类海洋非遗,数量占同时期总量的22.45%。民俗类海洋非遗在宋元时期达到最高值,占比达到了26.91%。这一时期以妈祖为代表的民俗类海洋非遗达到20项,占同时期民俗类海洋非遗总量的33.33%;其次为明朝,民俗类海洋非遗数量占比也达到了26.01%。表演艺术类、传统手工艺类占比趋势与整体趋势保持一致。其中表演艺术类海洋非遗数量在清朝时期达到最高值,占比为37.26%,比同一时期海洋非遗总量占比(26.58%)高出近10余个百分点,表明清朝是我国表演艺术类海洋非遗的主要形成时期。

2、空间格局演变

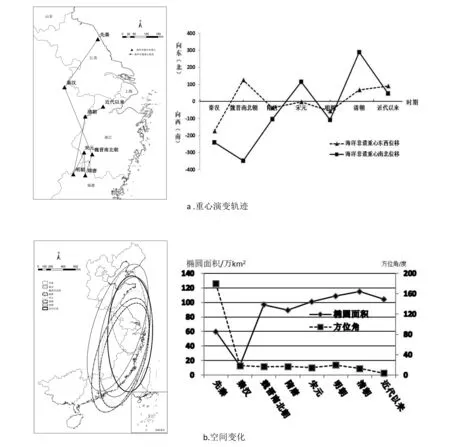

从先秦至近代,我国海洋非遗的重心均位于南方地区,整体呈现出“南—北—南—北”的移动走向(图5a)。南北向移动较大,东西向移动较小。从先秦至隋唐时期,海洋非遗的重心由江苏的盐城移动至福建的南平,南北方向由北向南移动了691.51km,东西方向由东向西仅仅移动了85.67km,南北偏移远大于东西偏移。从隋唐至明代,海洋非遗的重心始终在浙闽交界地带徘徊,南北、东西向偏移均较小;从明代至近代,海洋非遗重心由南往北大范围折返,重心由浙闽交界地带北移至苏浙交界地带,由南向北移动了336.24km,由西向东移动了158.57km。

图5 不同历史时期海洋非物质文化遗产的空间演化

从先秦至近代,我国海洋非遗空间分布范围呈现出在波动中扩大的特点(图5b)。秦汉时期海洋非遗的空间范围最小,魏晋南北朝时期海洋非遗的空间分布范围达到较高值,此后我国海洋非遗空间范围始终在100万平方公里上下浮动并整体呈现扩大趋势。从空间分布方向看,我国海洋非遗的总体表现为东北(偏北)—西南(偏南)走向(图5b),与我国浙闽沿海大陆海岸线的方向基本一致。先秦时期方位角达到了179.71度,主导方向为西北(偏北)—东南(偏南)方向,大体与山东半岛与舟山群岛之间连线方向一致,其他各时期的方位角在20度以内,整体方向与我国海洋非遗的整体走向保持一致。

三、海洋非遗空间分布的影响因素

(一)海洋非遗与地理环境

1、海洋非遗与海岸线

图6 沿海地区海洋非物质文化遗产数量与海岸线长度对比

作为人类开发利用海洋的基础和跳板,海岸线具有独特的地理、形态和动态特征,[27]其走向、长度、稳定性对海洋非遗的空间分布产生了重要的影响。具体表现在:从海岸线走向上看,自远古时期以来,沿海地带一直以来都是人类活动的中心,当前世界有近一半的人口居住在离海岸线100km的空间内。[28]在沿海岸线走向形成的这一带状区域内,人类与海洋的互动最为频繁,所产生的海洋非遗也最多。我国海洋非遗由此也呈现出了较为明显的沿海岸线60km范围内带状分布的特点。从海岸线长度看,通常而言,海岸线越长,人类开发利用海洋的空间会越大,产生的海洋非遗也就越多。图6显示,除江苏、山东外,我国沿海地区海洋非遗的总量基本上与其海岸线总长度相对应。江苏的海岸线长度全国排名第8位,但其海洋非遗的总量居第5位,主要原因在于历史上江苏地区海岸线的变迁。江苏地区海洋发展史上最突出的特点,就是在江海交互作用之下,海岸线持续向东淤涨,原先的濒海城市逐渐变成内陆城市。[29]靠近沿海城市的苏州、扬州、泰州、南京也产生了21项海洋非遗,江苏的海洋非遗总量也增加至100项,占据全国的第5位。

2、海洋非遗与地形地貌

地形地貌对文化交流和地域特色文化的形成具有重要的影响,进而对非物质文化遗产的空间分布产生影响。沿海地区地形地貌特征对海洋非遗空间分布的影响主要体现在两方面:一方面,山地丘陵地貌阻隔了人类开发内陆的步伐,人类不得不把活动空间向海洋拓展,于是在山地丘陵与近海之间的陆地带状空间内形成了我国海洋非遗的密集分布区。我国海洋非遗总量排名前四位的浙江、福建、山东、广东沿海地区多属于此类地形地貌特征(图7),其中,排名前两位的浙江、福建两地还形成了我国海洋非遗分布的三个核心集聚区。从带状空间宽度看,宽度越窄,产生的海洋非遗越多。浙江、福建沿海地区形成的带状空间较之于广东和广西沿海地区较小,其形成的海洋非遗较多。另一方面,从非遗类型上看,多样的地形地貌景观激发了沿海先民的丰富想象力,对民间文学类海洋非遗的形成与空间分布将产生重要的影响。山东半岛东南沿海属于山地丘陵地区,围绕山地丘陵地貌形成了17项民间文学类海洋非遗,占此区域同类型海洋非遗总量的34%。

海岸是在陆地与海洋的交互作用下形成的,海岸地貌类型的差异对人类开发利用海洋产生了不同程度的影响,由此影响了海洋非遗的空间分布。我国海洋非遗主要分布于平原海岸和基岩海岸(图7),基岩港湾海岸分布于山地丘陵与海洋交互的地方,[30]稳定性强,长期以来沿海先民以此为基础积累了丰富的开发利用海洋的经验,产生了数量众多的海洋非遗。我国海洋非遗的三个核心区均分布于基岩港湾海岸。从各省来看,数量排名前四位的浙江、福建、山东以及广东,其海洋非遗大多分布于基岩海岸。平原海岸成因均源于陆源河流供沙。[30]河海密集的交互致使海岸不断变化,海洋非遗的分布也随之发生移动。图7显示,平原海岸带海洋非遗的分布向内陆延伸得更远,尤其是江苏一带,海洋非遗离海岸线的直线距离最远处可达200km,比海洋非遗离海岸线的平均距离(60km)多140km。此外,我国的平原海岸多为淤泥质海岸和三角州海岸,主要分布于钱塘江以北地区,这些区域拥有制盐所需的丰富滩涂资源,产生了25项与海盐相关的非物质文化遗产,占所有海盐类非遗的65.79%。

图7 海洋非物质文化遗产与地形地貌

3、海洋非遗与气候

由沿海地带及近海海域气候所产生的环境差异对沿海地区人类的生产生活产生了重要影响,是影响海洋非遗分布的重要因素之一。我国海洋非遗共跨越了七个气候带(图3b),主要分布于亚热带与(南)温带地区,亚热带地区海洋非遗总数量占比为68.07%,其中,南亚热带、中亚热带和北亚热带海洋非遗占比分别为29.09%、28.11%、10.87%,从南往北呈递减趋势。温带地区海洋非遗总量占比为27.13%,南温带海洋非遗占比为25.47%。位于南北两端的中热带(Ⅷ)、北亚热(Ⅶ)以及中温带(Ⅱ)均有零星分布。海洋非遗的三个核心集聚区均位于亚热带地区,其中舟山群岛和泉州、莆田两个核心区分别位于北亚热带和中亚热带、中亚热带和南亚热带的交界地带。此外,近海海域作为人类海洋活动的主要空间,常伴有大风、大浪、风暴潮、暴雨、低温、海冰等灾害性天气和气候。[31]为此,人类总结了一套预测天气的谚语,制造更为安全稳固的海船,同时需要海上神灵来为渔民出行保驾护航。于是在这些区域产生了包括天气谚语、福船制造技艺、海神信仰等数量众多的海洋非遗。

4、海洋非遗与岛屿

图8 县域城市岛屿海洋非物质文化遗产占比

封闭的岛屿环境受外部影响较小,人与海洋的互动更为频繁,形成的海洋非遗数量会更多。从上述空间集聚分析看,我国海洋非遗总体分布的3个核心区分别依托舟山群岛、洞头列岛、湄洲岛形成,具有明显的岛屿集聚特色;从县域城市海洋非遗的数量分布看(图8),我国海洋非遗数量超过10项的县域城市共有12个,12个城市的岛屿型海洋非遗数量占其海洋非遗总量的75.66%。其中,洞头区、定海区、普陀区、岱山县、嵊泗县、玉环市、东山县7个海岛县拥有的海洋非遗数量共168项,占我国全部海洋非遗总量的16.45%。排名第三位的秀屿区(非海岛区)依托湄洲岛等岛屿形成的海洋非遗数量共有26项,占秀屿区海洋非遗总量的89.66%,体现出明显的岛屿特色。

(二)海洋非遗与海洋历史

图9 海洋非物质文化遗产与海洋历史

不同时期发生的历史事件对沿海地区人类的生产生活产生了不同的影响,这些影响也直接体现在海洋非遗的空间分布上。由海洋历史因素直接产生的海洋非遗数量为124项,占海洋非遗总量的12.14%。从先秦至明清,海洋非遗形成了三个较为明显的分布高峰值(图9):第一个高峰为秦朝,包括秦始皇东巡、徐福东渡以及秦始皇修长城等相关的海洋非遗总量达到了20项,分布在河北、山东、江苏、浙江四省份,以山东居多,占比达到50%,其类型以民俗类和民间文学类为主;第二个高峰为明朝,以戚继光、俞大猷领导的抗倭斗争为主要内容的海洋非遗数量高达43项,分布于山东、江苏、上海、浙江、福建五省市,以福建省居多,占比高达62.79%,类型以表演艺术类和民俗类为主;第三个高峰为明清时期,以闽人移居台湾为背景的海洋非遗达到了22项,集中分布于福建省,类型以民俗类为主。此外,由李世民东征、郑成功收复台湾、抗清以及山东人闯关东为背景的海洋非遗数量分别达到了6项、7项、6项,属于海洋非遗的次高值分布区。

(三)其他因素

除上述影响因素外,行政体制的差异客观上也对海洋非遗的总量及分布产生了一定影响。由于天津、上海的直辖市级的海洋非遗作为市级对待致使两地缺乏省级海洋非遗项目;海南省的省管县体制致使除海口、三亚、儋州之外的其他区域无市级非遗项目,三沙市由于设立较晚,其国家级、省级以及地市级非遗名录暂缺。此外,不同省、市对非遗录入标准的差异也在一定程度上影响海洋非遗的总量及分布。

需要指出的是,虽然各省市之间在省级、市级非遗录入的评价标准上存在一定差异,导致我国海洋非遗在沿海地区的空间分布受到不同程度的影响,但表1、图1的分析显示:从数量分布看,我国沿海地区的省级、市级海洋非遗的数量分布格局与其国家级海洋非遗的数量分布格局基本保持一致;从类型结构看,省、市级海洋非遗的类型结构与国家级海洋非遗的类型结构基本一致,表明沿海地区省、市级海洋非遗录入标准的差异对我国海洋非遗整体空间分布的影响程度有限,三级海洋非遗数据可以纳入到统一的框架下进行统计、对比与分析。

四、结论与建议

(一)结论

本文基于GIS空间分析方法,对我国海洋非遗项目的空间分布进行了分析,得到如下主要结论:1、从等级与类型结构看,我国海洋非遗等级分布呈金字塔结构,类型以民俗和传统技艺类为主,传统体育、游艺与杂技、曲艺、传统戏剧以及传统医药类海洋非遗稀缺。2、从总体空间分布看,陆岛空间上沿大陆海岸线60km内带状分布为主,北纬30度附近岛屿分布为辅;海域空间上以东海海域为中心,向南北两侧海域递减;南北空间上南多北少。3、从区域分布看,省域空间以浙、闽、鲁、粤、苏为“第一梯队”,其他沿海地区为第二梯队。4、从空间集散特征看,我国海洋非遗空间上呈集聚分布,总体上形成了2个高密度核心区(舟山群岛核心区和温台核心区)、1个次密度核心区(莆泉核心区)。具体到各类型,传统手工艺类高密度核心区位于浙江的温台地区,民俗类高密度核心区位于浙江的温台地区和福建的莆田、泉州一带;民间文学类和表演艺术类高密度核心区均位于舟山群岛一带。我国海洋非遗无论从整体上还是具体类型上看,均呈现出明显的岛屿高密度集聚特点。5、海岸线、沿海地形与地貌、气候、岛屿、海洋历史等是影响我国海洋非遗空间分布的主要因素。此外,行政体制、重视程度的差异均对海洋非遗的分布产生一定程度的影响。

(二)建议

1、我国海洋非遗主要分布在东部沿海经济活动和城市建设较为活跃的地域空间上,所承受的保护与传承压力更大。因此,需要制定更为严格有效的保护措施。2、历史的变迁、地理环境的差异赋予了我国海洋非遗不同的空间分布与集聚特点,产生了丰富多样的海洋非遗。因此,各地应根据地域差异与特色制定相适宜的海洋非遗保护方案。3、特定地区(如南海)人类与海洋的时空交互形成了我国海洋非遗独特的战略价值,未来应更为重视这些地区海洋非遗的系统整理与申报工作。如在系统普查的基础上继续深挖海南省非遗蕴含的独特价值,尽快建立三沙市各级非遗名录。(致谢:感谢李娟、赵璐、李锦源、门梦雪、吕国庆、张玉莹、张馨月在数据查询、筛选、统计中所做的大量工作。)