艺术史研究领域的乾嘉学风

——《汪世清辑录明清珍稀艺术史料汇编》代序

2020-03-09薛龙春

◇ 薛龙春

在为汪世清先生编著的《石涛诗录》所撰序言中,黄苗子先生称汪先生为“京城第一读书人”。偌大个京城,读书人成千上万,以黄先生的见识,能如此称誉,当属不易。然而,这位读书人一生低调,圈外人对他鲜有了解。

汪世清先生1916年生于安徽歙县,1935年高中毕业后,为国立北平师范大学(现北京师范大学)和北京大学两所名校录取。他向往北京大学,但考虑到经济条件,遂选择了国立北平师范大学物理系,第二年又同时入北京大学哲学系。抗战全面爆发后南归,在家乡从事教育工作十年。抗战胜利后,他于1947年返回北平师范学院(现北京师范大学)完成学业。他的本行是物理学史,生前是教育部高等教育研究院研究员。但青年时代的汪世清受乡贤汪采白先生的熏陶与黄宾虹先生的影响,对徽州书画文献的搜集与整理产生浓厚的兴趣,并由此拓展到整个明末清初书画家的研究。

友人曾向我形容汪先生读书的情景:离休前他每个周末到北京图书馆善本室看书,数十年不间断。离休后他每天早晨都乘公交车去北京图书馆看书,有时看半天书,有时则直到闭馆,再坐公交车回家,中午只吃简单的速食。白天用铅笔所抄录的资料,晚上再用毛笔恭楷重新誊录。日积月累,集腋成裘,至2003年汪先生逝世时,留下了他手抄善本古籍及整理辑录的文献资料一百四十余种。

2006年夏天,经白谦慎先生介绍,我去北京看望汪师母沈家英老人,并在她家中翻阅汪先生所辑录的史料。汪师母非常和蔼,每次去,她只和我寒暄几句,就留我一个人静静地翻阅。因为天热,她总是让保姆给我切一盘西瓜。到了第四天,她忽然拿出汪先生写的一帧小楷诗作送给我,并说汪先生若是还在,一定会和我这样的年轻人成为忘年交。这让我在仰慕汪先生的同时,更增加一份传承的责任感。

我从汪先生手抄的许士佐《野耕集》《汪右湘先生荣哀录》,辑录的《水香园觞咏集》等罕见的诗文集中获得不少关于清初书法家郑簠的资料,这些资料都运用到我次年出版的《郑簠研究》一书之中。在翻阅的过程中,我注意到汪先生辑录有一册《黄山艺苑诗》,收入明末清初百余位安徽籍诗人、书画家的七百多首与黄山有关的诗作,每位作者汪先生都作了小传,是研究安徽书画很有用的资料,遂抽时间进行整理。2009年,该书由上海古籍出版社出版,不过出版时编辑执意将书名改为《明清黄山学人诗选》,现在看来,效果并不好。也就在这一年的夏天,我和白谦慎先生一起去看望汪师母,聊天时谈起汪先生的遗著已经基本出版,我们有意继续整理出版汪先生辑考的明清艺术家史料。这一提议得到汪师母的积极回应,她在很短时间内整理了尚存家中的手稿以及手稿影本(大部分原件已捐赠给汪先生故乡的黄山学院)交给我们。这些资料有整整三大纸箱,运回南京之后,我和白谦慎先生很快进行遴选,其中与艺术史关系不大的、他处已经出版影印本或整理本的(如程邃《萧然吟》、黄生《一木堂诗稿》等),都不再进行整理。目前这套《汪世清辑录明清珍稀艺术史料汇编》,大概只是汪先生手稿的一半。

本书分善本诗文集、诗文辑录、书画辑录、未刊稿四个部分。以龚贤为例,善本诗文集部分收入龚氏《草香堂集》《自书诗册》,诗文辑录部分收入《龚贤集外诗》《题画诗》《各家赠答怀念龚贤诗词》等。由于龚贤诗集从未出版,汪先生的抄录本可视为善本,加上汪先生从他处辑得的其他诗词,这些资料对于研究龚贤具有重要的价值。又如,诗文辑录部分收入郑旼的《郑旼诗文钞》,书画辑录中收入《郑旼画录》,未刊稿部分收入《郑旼年谱》,这些材料的集中出版,对于研究郑旼的生活与艺术,其作用不言而喻。再如,汪先生《程邃年谱》虽然已经出版,但他所辑有关程邃的资料,仍有许多材料为年谱所未收,对于研究程邃大有裨益。此外,除了关注渐江、石涛等重要的艺术家,汪先生辑录的材料中也有不少与艺术家关系密切的人物,他们不以书画见长,但在艺术家人脉网络中却颇有分量,如许楚、程守、许士佐、汪沅、汤燕生、王炜等,他们的相关诗文、书札也为研究者提供了许多难得的信息。

汪世清 行书抄录《自然哲学的体系》1、2、3、4

汪先生精于考证,这源于他系统读书、读画,并不厌其烦地抄录善本,辑录与归类各种材料。他对艺术家的周边关系极为熟悉,即使是一些名头很小的人物,他也有相当的了解。这些材料看似竹头木屑,但积累得多了,就能看出其中的关联,并作出更大的推断。他的专著《卷怀天地自有真—汪世清艺苑查疑补证散考》(以下简称《查疑》)以明末清初徽州地区书画家的生卒、行迹、交游、作品研究为重心,兼及当时其他有影响力的艺术家。虽没有宏大的框架和高深的理论,但所展现出的积学工夫令人敬佩。他实实在在地解决了明清艺术史上许多模棱两可的问题,廓清了不少张冠李戴的错误,一些历来被认为无从稽考的人物、事件也有了明确的答案。这样的工作费时费力,不少人视若畏途。不仅如此,人们甚或以其琐碎零散而轻视之。但是,如果我们回顾一下至今仍为人们称道的乾嘉学术,就不难看出,对古代名物制度不厌其烦的细致考证,正是乾嘉学术的一个重要特征。那些看似琐碎的精致考证,为更为宏观的研究奠定了坚实的基础。乾嘉学者集体呈现的考证成果,后来学者莫不得其沾溉,其价值不容置疑。如果我们将汪先生的研究放到现代意义上的中国艺术史研究起步不久、尚显粗疏这一学科背景中去评价,其意义就更显得重要了。可以说,汪世清先生将乾嘉考证学的方法拓展到先贤不甚留意的艺术史领域,从而为后学建立了一个重要的研究范式:扩大艺术史资料的范围,系统搜集以诗文集为中心的各种材料,经过细读、勾连与考证,往往能够取得学术上的真正突破。

汪先生的研究以讨论书画家生卒生平问题的为多,辅之以家世、行迹与交游研究。如20世纪60年代以来,南昌青云谱道院创立者朱道朗即是八大山人的观点一度甚是流行。八大山人究竟是不是朱道朗,汪先生有三篇论文讨论这一问题。在考察八大山人在国破家亡后的行踪之后,他发现这一说法与八大山人的生平事实不符。在顺治癸巳(1653)至康熙辛酉(1681)近三十年间,八大山人与朱道朗始终分居两地,且相距百里以上,所以朱道朗不可能是八大山人。再如《董其昌的交游》一文,详考董氏与五个类别九十九位友人之间的交往活动,这些友人,从出生于1509年的陆树声到出生于1609年的吴伟业,时间跨度超过一个世纪。这可能是迄今为止对于一位艺术家人脉网络最为细致的研究范例。交游与艺术家眼界、趣味之养成关系十分密切,在董其昌和歙县收藏家吴廷交游的个案研究中,汪先生指出吴廷收藏的法书名画不仅供董观赏,还比较长时期地置于董其昌身边供他临摹。那么,余清斋的收藏品与董其昌的艺术风格之间的关系就颇值得关注了。

《汪世清辑录明清珍稀艺术史料汇编》(6册),汪世清辑录,白谦慎、薛龙春、张义勇等整理,上海古籍出版社,2020年9月出版

当然,汪先生主要的学术兴趣还是艺术家生卒年与生平的考证。生卒年考证看起来是个小问题,却能引发艺术史研究中的其他重要问题。比如生卒年疑问中的蛛丝马迹,有可能是解决风格、真伪等问题的切入点。在对清初安徽画家孙逸的研究中,论者常将《歙山二十四图》作为其作品进行风格阐释,因为在张庚《国朝画徵录》“孙逸”条下,明确记载着:“歙令靳某所雕《歙山二十四图》,是其笔也。”靳治荆修康熙《歙县志》成书于康熙二十九年(1690),越二年刊刻行世。汪先生通过考证孙逸的卒年,发现其时孙逸已去世三十多年。《歙山二十四图》的作者其实是另一位歙县画家吴逸。根据《歙山二十四图》来分析孙逸的艺术风格,不免离题万里。再如八大山人有两幅《三友图》传世,作品画面不同,题识的位置也不同,但所题内容除署年外完全相同。其中一幅署年“己巳”(1689),另一幅署年“丁丑”(1697)。画是送给一位沈先生的,八大山人在题识中记沈自言“麟今年六十有八”,可知此人为沈麟。根据两幅作品的不同署年推其生年有二,即天启二年壬戌(1622)和崇祯三年庚午(1630),故必有一伪。汪先生根据沈麟友人王原《东皋尚齿会记》的记载,考其生1622,卒1692。则署年“己巳”的画作正好相合,而署年“丁丑”,沈麟已去世五年。

汪先生自言其从事生卒考证受到汪宗衍先生的影响。汪宗衍先生著《疑年偶录》,曾与陈援庵先生就疑年问题论学。疑年学的魅力在于,人只有一生一死,生卒时间只能有一、不可有二,对它的考证最能体现科学精神。汪世清先生的这些考证论文,单独一篇似乎并不引人注目,但数十篇聚于一书,且每篇都有坐实的结论,相信读者会为之敛衽。汪宗衍尝评价陈援庵《释氏疑年录》“考证精严,组织缜密,辞约而意赅”,而这正是汪世清先生所期望达到的境界。

考证离不开资料,在过去的美术史研究中,人们总是较为关心画史画论著作,而很少留意艺术家同时人的诗文集。汪先生《查疑》的一个重要特点是大量使用诗文集,其资料开掘工作具有文献学意义与示范价值。就艺术家传记而言,他并不十分信赖那些晚出的画史载籍,因时代相隔,其中存在许多不实之处。而诗文集中常会有同时友人为他们所作传记,而且不止一篇。有些诗文集,作者既不著名,亦不能经见,但汪先生百般搜求,披沙拣金,往往有意外的收获。如程邃生卒年,通常的说法是生于1605年,卒于1691年,年八十七。但这明显与程邃同时人陈鼎《垢区道人传》“卒年八十六”的说法不合。汪先生从李念慈《谷口山房诗集》、费冕《费燕峰先生年谱》、王撰《揖山集》中搜得三则材料,确定程邃生于1607,卒于1692。又如,在考证石涛好友“岱瞻”时,汪先生首先根据一件石涛为岱瞻画扇作品中“江氏子孙世守”的收藏印,得出岱瞻江姓。从沈大成《学福斋集》卷十四《江氏先友尺牍跋》,又知其为“新安”人。再据江登云《橙阳散志》,知“江世栋,字右李,号岱瞻”。从闵华《澄秋阁集》卷二《题江右李表母舅楷书册子后》,考得江世栋为歙县江村人,以书法名于江淮间。“岱瞻”这样一个后世无闻的名字,汪先生却通过文集考证出他的生平。虽说小人物的生平似乎无关宏旨,但石涛有四封写给他的书信,若没有对其生平的考证,这些书信很难在研究中被充分利用。更有意义的是,汪先生考出了若干像岱瞻这样的小人物,他们在讨论石涛行迹时,发挥出不可或缺的作用。

汪世清 行书抄录《梅清资料》

汪先生博观清初别集,许多别集中的史料都是由他首次使用的,这些材料我们不熟悉,也往往忽略。汪先生的搜集工作常常围绕艺术家交游圈展开,如程邃《萧然吟》卷首《良友赠言》,收程氏50岁以前知交37人的赠答诗50首,见于诗题的人名又有170多个,这无疑是程邃前半生社交活动的记录。根据《萧然吟》所及人物,再去搜集文集,定然会有不少相关资料,汪先生《程邃年谱》就是在这样的基础上写成的。

清人选集也被汪先生视为美术史资料之渊薮。今人选今诗,在清初的百余年中蔚为风气,仅面向全国的选集,就有数十种之多,如《诗观三集》《国朝诗的》《扶轮广集》《岁华纪胜二集》《国朝诗正》《名家诗永》《宛雅三编》《诗最》《国朝诗乘》等。这些选集中常收有作家集外诗,一些未有诗集传世的诗人作品更是赖此以存鸿爪。在为谢正光先生《清初人选清初诗汇考》所作序言中,汪先生深有感触:“我很喜欢翻阅诗选集,特别是清初诗选集。因为从那里,我常常找到我所期望找到的历史人物和历史事实,而这往往又是别处所找不到的。”汪先生的考证确实从选集获益殊多。如在倪匡世《诗最》中姚有纶《祝汤老师七旬寿》,题下注“师字岩夫,乙丑九月初八日诞辰”,据此可确知汤燕生(字岩夫)的生年。在刘然《国朝诗乘初集》中又有沈思纶《哭汤岩夫师》,刘然评语云:“岩夫为余老友,壬申殁。”汤岩夫的卒年又有了下落。倘若汪先生没有从选集中发掘出这两条资料,汤燕生的生卒也许至今还是悬案。

宗谱也是汪世清先生非常善于使用的资料。宗谱对于人物姓字、名号、世系、籍贯、辈行、事迹等有十分重要的参考价值,但其收藏一般较为偏僻,不易罗致。如清初诸家曾为一位叫为“中翁”的人作书画册。在考证“中翁”名姓时,汪先生不仅使用汪济淳《脉望公集》等孤本文集,还使用《潜川金紫汪氏敦睦门支谱》,来确定“中翁”家族世系与兄弟姓名。在《江韬不是江一鸿》一文中,他比较了万历《重修济阳江氏宗谱》与乾隆《新安东关济阳江氏宗谱》中的细微差别,否定了江一鸿祖父辈迁居杭州的陈说。一般情形下,宗谱较为可信,但那些修纂时间较晚的,也会杂入不实的材料。如讨论八大山人世系问题时,汪先生认为《江西朱氏八支宗谱》乃入清八十余年的雍正年间所修,而又重修于民国己巳(1929),辗转传抄,多有缺漏错乱。他根据八大山人从侄朱堪注,直接友人朱观、间接友人李驎的诗文,结合朱元璋子孙的命名特点,雄辩地推翻了《宗谱》的错误说法,指出其为“统”字辈,是宁藩朱权九世孙。

文字资料之外,传世的书画作品中亦蕴藏了许多资讯,这些也是艺术史研究不可多得的材料。如石涛《丁秋花卉册》,其中有三开抄录“格斋诗”。格斋何人?汪先生在李驎《虬峰文集》中发现了他的踪影,其人卞姓,“素负艳才”。但是遍查清初选集、志乘,并无其他消息。他偶然翻到《至乐楼书画录》,在清代之部著录了禹之鼎《写古于夫子于亭图轴》,上有江都后学卞恒久敬题五古一首,钤“恒久”“格斋”二朱文印,可知格斋乃卞恒久之号。又从王仲儒《西斋集》与朱观《岁华纪胜三集》卷前选诗人与参阅人中,获知卞恒久字梦龄。看起来,找到清禹之鼎《写古于夫子于亭图轴》这个关键性的证据具有相当的偶然性,但这正是汪先生长期关注书画作品的结果。在谈论石涛绘画时,汪先生经常将之称为“史画”。他认为石涛为好友所作的画,题跋均有故实,详加考证,即可得知石涛与好友交往之迹。其实,不仅石涛,清初许多画家作品中的纪年、上款、印章、题跋(诗与文)都具有史料价值,而过去,我们习惯于“但以画观之”。

黄苗子与薛永年先生在《石涛诗录》与《查疑》二书的序言中,都不约而同谈到汪先生考证工作的两个学术传统,一是乾嘉以来的朴学统绪,二是他治物理学史,有科学精神、科学态度与科学思维。秉承着这样两个学术传统,汪先生搜集资料不嫌其多、不避其杂,而考证过程中又十分注重方法的科学性。他强调任何历史事实的考证只有依靠直接而确凿的证据和科学的论证方法。证据必须具有三个品质:一是直接,必须与论证的命题直接相关,汪先生打了一个比方,可以用作论证八大山人有没有道家思想的证据,即使有上百条,却绝不是论证八大山人是否朱道朗的直接证据;二是可靠,尽可能使用第一手资料,他提醒读者在引用第二手或晚出证据时尤其要慎重;三是准确,证据只能有唯一的解释。准确的可靠论据才是确凿的证据。只有根据直接而确凿的证据,才能得出准确无误、符合事实的结论。

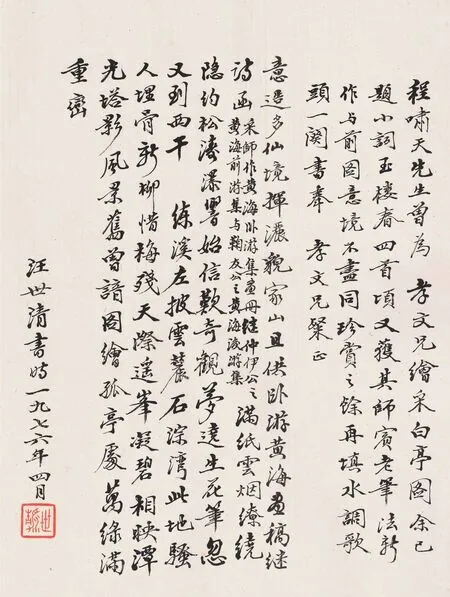

汪世清 行书抄录《程守资料》

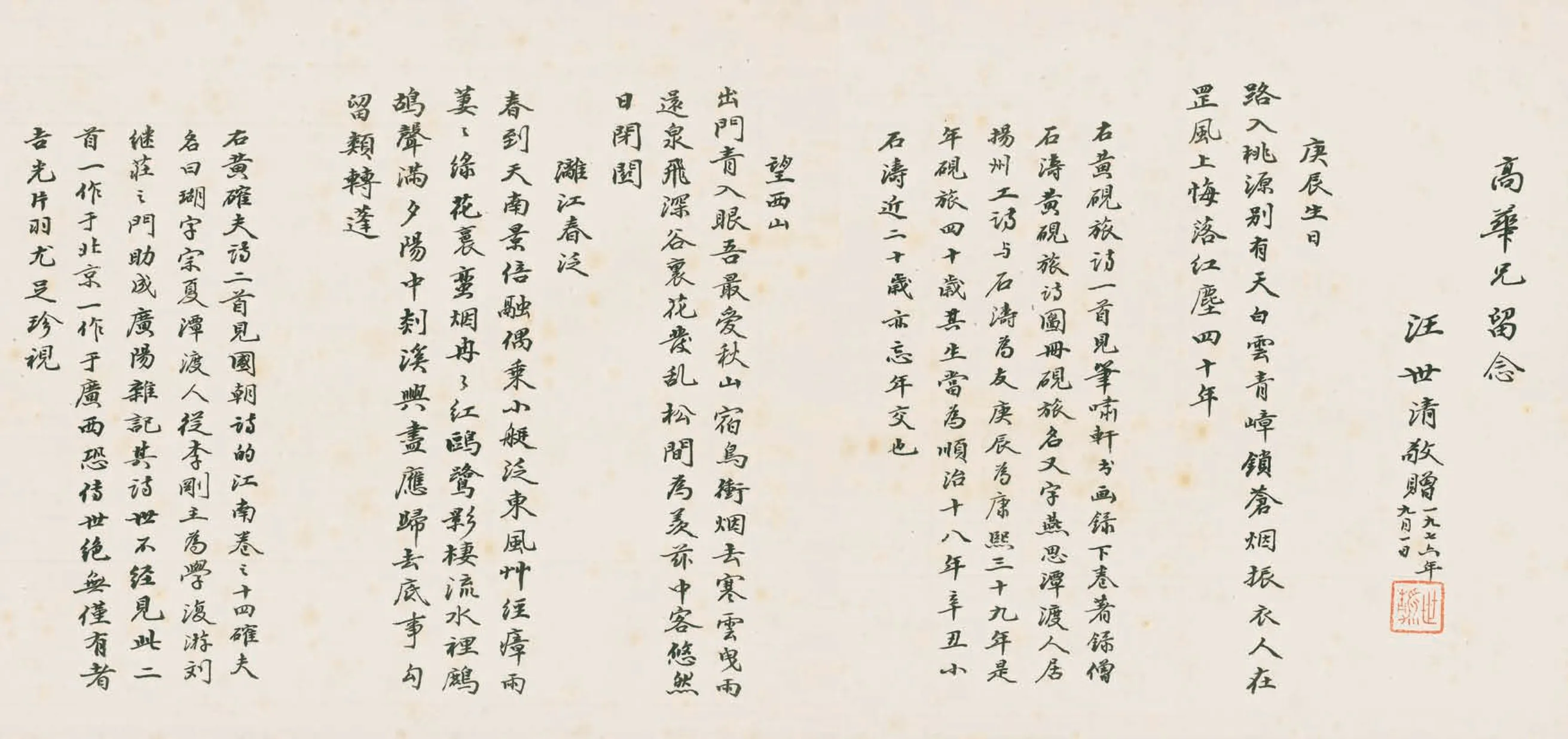

汪世清 行书《录歙县先贤诗赠黄高华先生》

汪世清 行书《浣溪沙·题程啸天为黄高华作非原图卷》

汪世清 行书《水调歌头·题采白亭图》

在有关石涛生卒研究的力作中,汪先生具体而微地解析了他的证据观,完全可视为他为读者所作的示范。他举出有关石涛生年的五条证据,前四条为石涛手迹,后一条为石涛友人李驎《清湘子六十赋赠》。五条证据都直接、可靠,但最准确的却是李驎的诗歌。前四条材料都不能确定具体年份,都有一种、两种甚至更多的可能性,无法从中得出单一的结论。而李驎的寿诗作于康熙辛巳(1701),“出腋知君岁在壬”句中的“壬”,只能是崇祯十五年壬午(1642)。关于石涛的卒年,李驎《哭大涤子》第一首后注“前年八大山人死”,第二首夹注“交恰十年”,八大卒年与李、石订交时间都是确切的,故其卒必在康熙四十六年丁亥(1707)。至于其余文献,如书画录中著录的绘画,其价值都不能与李氏挽诗相提并论。“我们只能根据李驎挽诗来证明这些说法的不可信,而不能用这些说法的证据来证明李氏挽诗的可疑。因为他们丝毫也不能证明八大山人不是卒于康熙乙酉,李与石涛订交不是始于康熙戊寅。”由此可见汪先生在证据搜集、辨别、勾连与解释中的科学精神与过人的思维能力。

汪先生用以论证的材料都是从诗文集、方志、选集、宗谱、书画作品、书画录中一条一条爬梳而得,远非一般的索引书籍可以提供。即使是翻读原书,如果仅仅浏览目录也不能一下子发现,许多看似无关却十分紧要的材料必须逐字逐句阅读才能辨别其价值。没有数十年如一日的读书功夫,掌握如此丰富的材料几乎是不可能的。而能够这么做,既需要作者学术上的定力,也需要时间保证。在数字技术日益发达的今天,便捷的检索节省了学者大量的时间,人文学科也确实面临着千载难逢的机遇,但如何设定检索词颇能考验研究者的学力。最早提出“E考据”这一概念的黄一农先生,也指出完整的“知识地图”对于E考据具有关键作用。E考据所获得的资料通常是片段的、零碎的,脱离了文本的上下文,也脱离了当时社会的上下文,不尽力还原这些材料的历史场景,对它们的利用就会出现问题。有研究者竟然将某作者文章中引述他人的一段话作为该作者的见解大加阐释(这个观点恰恰是他所反对的),令人啼笑皆非。此外,E考据可以解决一些资讯类的问题,却无法解决修辞类的问题,对修辞的准确把握与理解,仍需要大量完整的文献细读。因此,身处E考据时代,如汪先生这般地毯式阅读、抄录与辑录各种史料的工作,就显得格外重要。

在细致分析了汪世清先生的研究路径、搜集与使用文献的习惯之后,再回到这套《汪世清辑录明清珍稀艺术史料汇编》,读者们想必更能理解它的价值所在。作为一位成就卓著的艺术史学者,汪世清先生在读书过程中所做的文献辑录及相关考证,不仅是他个人研究的坚实基础,同样也能为本领域的学者提供大量经过整理的研究素材与具有提示性的思考方向。换句话说,汪先生在他一生的读书生涯中,虽然准备了大量有组织的资料,但他并未有时间完成全部的研究与写作,如今,这些史料经过整理出版,人人得而用之,汪先生倘若知道它们还能继续发挥作用,一定也会感到欣慰。