一例巯基嘌呤治疗儿童急性淋巴细胞白血病所致严重白细胞减少的药品不良反应分析

2020-03-06任丹阳李云巍秦利芬沈建玲涂彩霞李惠英

任丹阳,李云巍,秦利芬,沈建玲,涂彩霞,李惠英

(昆明医科大学附属儿童医院药剂科,昆明 650228)

巯基嘌呤(6-mercaptopurine,6-MP)和甲氨蝶呤(methotrexate)是急性淋巴细胞白血病(acute lymphoblastic leukemia, ALL)维持治疗阶段的主要药物[1]。6-MP的主要代谢物硫鸟嘌呤核苷酸(thioguanine nucleotides, 6-TGNs)会在体内蓄积,引起6-MP有关的白细胞减少、骨髓抑制等毒性反应[2-3]。NUDT15基因多态性与6-MP所致药品不良反应(ADRs)的关系已有相关报道[1]。作者在临床工作中参与了1例巯基嘌呤治疗儿童急性淋巴细胞白血病导致严重白细胞减少不良反应的治疗,现报道如下,以期为6-MP在临床的精准用药提供参考,减少ADRs,促进合理用药。

1 病例资料

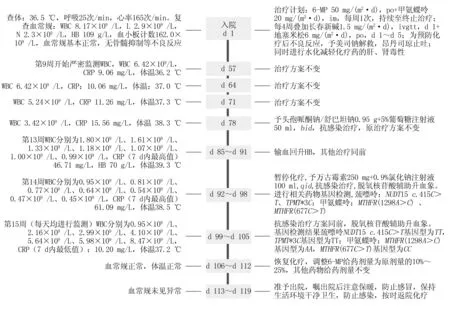

患儿,女,8岁,因“急性B淋巴细胞白血病(低危)维持治疗”收治入昆明医科大学附属儿童医院。患儿之前在本院通过骨髓细胞检查,诊断为ALL,海斯特肿瘤免疫分型提示为急性B淋巴细胞白血病,融合基因(-)。 按《CCLG-ALL 2008化疗方案(低危)》方案化疗, 目前已完成诱导缓解治疗、早期强化治疗、巩固治疗和延迟强化治疗, 现入院进行维持治疗。 患儿住院期间的重要临床信息及治疗时间轴见图1。

图1 患儿住院期间的重要临床信息及治疗时间轴WBC:白细胞计数;L:淋巴细胞计数;N:中性粒细胞计数;Hb:血红蛋白;CRP:C反应蛋白;6-MP:巯基嘌呤

2 分析和讨论

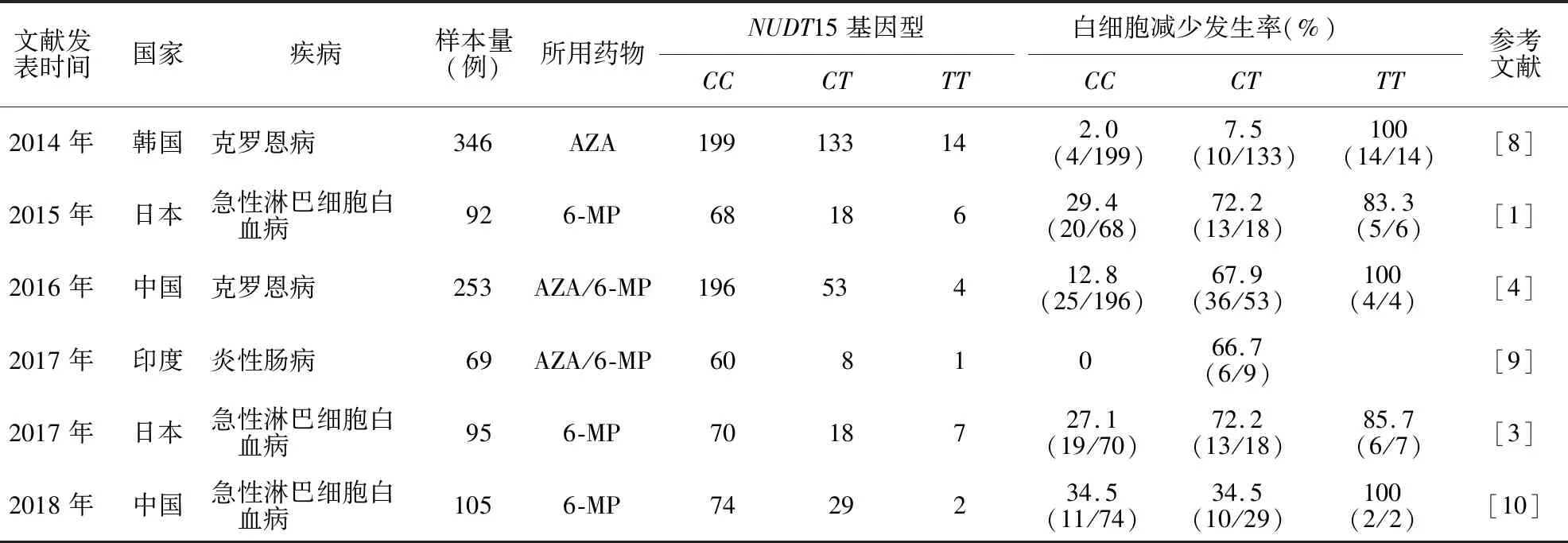

根据《CCLG-ALL 2008方案化疗(低危)》方案化疗,在ALL维持治疗阶段,硫唑嘌呤(azathioprine,AZA)/6-MP和甲氨蝶呤是重要的治疗方案组成。但基于其代谢酶的遗传多态性,AZA/6-MP代谢活性解释了自身的不良反应。AZA/6-MP的主要代谢产物为6-TGNs,6-TGNs通过抑制免疫细胞增殖介导AZA/6-MP的免疫抑制特性[4-5]。现阶段国内外的研究主要集中在硫嘌呤甲基转移酶(thiopurine methyltransferase,TPMT)基因多态性与巯嘌呤毒性的相关性。越来越多的研究显示,TPMT基因的突变并不能解释亚洲人群中高白细胞减少发生率及低TPMT突变频率之间的矛盾[6-7]。这表明TPMT基因的检测可能并不适用于亚洲人群,同时也提示需要在亚洲人群中开展与巯嘌呤类药物相关基因多态性的研究,并寻找出可预示巯嘌呤类ADRs的相关位点。2014年Yang等[8]首次报道了韩国炎性肠病患者中NUDT15R139C与服用AZA所致白细胞减少具有相关性,并发现韩国人群中的NUDT15R139C突变频率高于TPMT,随后其他国家也有相似报道,详见表1。

该患儿刚入院时,血常规等检查均正常, 可以按治疗计划进行维持治疗阶段的化疗。化疗后,从血常规监测情况看,患儿白细胞计数(WBC)呈明显下降趋势,体温逐渐升高,C反应蛋白(CRP)呈上升趋势,且从第13周开始,WBC达到Ⅲ级,之后每天进行监测,到第14周,WBC达到Ⅳ级,且CRP 为61.09 mg/L,综合分析,该患儿可能为6-MP导致的以WBC减少为主的骨髓抑制合并感染(注:白细胞减少症按常见毒性分级标准,Ⅲ级为WBC 1×109~2×109/L,Ⅳ级为WBC<1×109/L[11])。从第12周开始进行抗感染治疗,第14周开始,暂停化疗并继续进行抗感染治疗。抗感染治疗2周后,感染未得到控制,WBC持续下降。因此,药师建议进行相关药物基因检测,检测结果示,6-MP相关基因NUDT15c.415C>T基因型为TT,TPMT*3C基因型为TT;甲氨蝶呤相关基因亚甲基四氢叶酸还原酶(methylenetetrahydrofolate reductase,MTHFR)(1298A>C)基因型为AA,MTHFR(677C>T)基因型为CC。由此可见,6-MP相关基因NUDT15c.415C>T为纯合突变,发生白细胞减少的风险很高,TPMT*3C未发生突变,因此,使用6-MP需下调其剂量。甲氨蝶呤的相关基因MTHFR(1298A>C)和MTHFR(677C>T)均未发生突变,酶活性正常,使用常规剂量即可,发生骨髓抑制的风险低。由此可进一步判定白细胞减少是由于使用6-MP所致。从第16周开始,调整6-MP剂量为正常剂量的10%~25%,用药期间监测血常规、肝功能等指标。2周后患儿血常规恢复正常,未见其他异常。经过2个月治疗,患儿的WBC基本保持在>2.0×109/L,4个月后WBC仍保持在>2.0×109/L,化疗效果较好。

表1 有关NUDT15基因型和白细胞减少药品不良反应相关性的文献报道

综上,虽然ALL的发病机制尚不明确,但就目前研究结果来看,遗传因素、临床因素等个体差异是导致治疗失败或复发甚至死亡的主要因素。自2014年在韩国炎性肠病患者中发现NUDT15与6-MP所致白细胞减少有关以来,对于NUDT15的研究主要集中在东亚人群中,而且发现在该人群中NUDT15的突变率高于TPMT的突变率,在临床上甚至可以取代TPMT。因此,ALL患儿在使用6-MP之前强烈建议检测NUDT15的基因型,根据基因分型来调整6-MP的给药剂量,以预防白细胞减少等血液毒性和严重的感染,进而改善治疗结果。但对于NUDT15的研究缺少多中心的大样本研究,希望通过后续的不断研究,如同将TPMT写入欧洲的ALL治疗指南一样,NUDT15也可以写入东亚人群甚至中国的ALL治疗指南。基因检测可为ALL个体化治疗方案提供依据,是临床药师开展个体化药学服务的工作切入点之一,特别是对维持治疗阶段的患者进行基因检测,可以使ADRs降到最低,提高患者生活质量,同时减少资源的浪费。但基因检测只是临床决策的依据之一,临床药师在基因检测的基础上,还应综合评估患者用药依从性、药物疗效等临床因素和循证药学证据,与临床医师共同优化ALL治疗方案,以期获得更好的治疗效果,提高ALL的无事件生存率。