基于相互作用理论的《大学生就业压力量表》编制研究

2020-03-06唐蕾

唐 蕾

(广州大学 就业指导中心,广东 广州 510006)

一、研究背景

压力也称为应激,是个体与环境互动的结果 ,是个体面临外界环境和事件刺激,评价其超出自身资源、威胁自身幸福时产生的心理和生理反应。Lazarus等倡导的应激的相互作用理论模型(CPT)包括刺激(压力源)、个体对刺激的认知评价、个体的生理和心理反应等过程,强调个体与环境的相互作用,注重个体在刺激情境中的主观能动性[1](P23)。

在经济增长趋缓、高学历人才逐年激增的背景下,大学生不可避免地要面对激烈的就业竞争、求职受挫等刺激情境,并对此进行认知评价,从而产生一系列的生理和心理反应,即产生就业压力[2]。早在17年前,国内学者李虹、梅景荣就指出,就业压力是仅次于学习压力、名列第二的校园压力。大学生的就业压力问题,引起了我国学者的广泛关注,每年都有上千篇相关文献研究大学生就业压力问题[3]。

然而,国内学者对就业压力的研究,大部分是对现状的归纳总结和定性分析,少部分则采用自编或他人编制的就业压力问卷、量表进行实证分析[4]。现有的就业压力问卷或量表内容各不相同,而且大多从就业压力源(刺激)角度编制 ,如陈宇红等、张磊等编制的就业压力量表[5-6];也有少部分量表是从就业压力引起的心理、生理反应角度进行编制,如张丽锦等编制的就业压力问卷,而综合压力源(刺激)的评价和心理、生理反应两个角度编制的就业压力量表较少[7]。针对这一不足,本研究基于Lazarus相互作用理论中压力的定义,将就业压力定义为“个体面临就业环境和事件刺激,评价其超出自身处理能力、威胁自身幸福时产生的心理和生理反应”,综合大学生在就业情境下对各种压力源(刺激)的评价和心理、生理反应两个角度编制《大学生就业压力量表》,从而为系统研究大学生就业压力提供有效的测量工具。

二、《大学生就业压力量表》的编制

(一)项目的收集与编制

本研究参阅国内就业压力量表,编制出大学生就业压力开放式调查问卷,在各专业中随机抽取了26名本科毕业生、7名毕业班辅导员和5名校就业指导中心教师进行开放式问卷调查。

在调查和访谈的基础上,对收集到的条目进行分类、汇总,并结合国内外已有的研究成果,编制出包含6个方面(因求职挫折评估造成的压力、因求职成本评估造成的压力、因就业期望评估造成的压力、因就业形势评估造成的压力、因求职能力评估造成的压力、就业压力引起的心理和生理反应)共39个项目的量表初稿,然后邀请3名心理学专业的教师逐条对量表初稿各项目进行分析、评定,修改了5个项目,增加了4个项目,最终形成了包含43个项目的初测问卷。各项目按照压力大小均采用1—5分的5点计分法,除1个项目为反向计分外,被试在其余42个项目各项和总分上得分越高,表示其感受到的压力越大。

(二)问卷的施测

本研究预测时选取了广东省华南师范大学、广州大学、广东农工商学院三所高校共293名大学毕业班学生作为被试。共回收问卷293份,其中,有效问卷285份,有效率为97.27%。

正式施测时,选取了以上三所高校共457名在校学生作为被试,共回收问卷457份,最终获得有效问卷414份、有效率为90.59%。

(三)《大学生就业压力量表》的结构分析

1.项目分析

采用临界比率(CR值)法对预测结果进行项目分析。对高分组(问卷各项目得分的前27%)和低分组(问卷各项目得分的后27%)进行独立样本t检验,结果显示高低分组在所有项目上的差异均异常显著(P<0.001),说明这43个项目的鉴别力良好。

再把所有项目与问卷总分(压力总分)作双变量相关分析,结果显示各项目得分与总分之间的相关为0.497~0.717,相关性异常显著(P<0.001)。

2.探索性因素分析

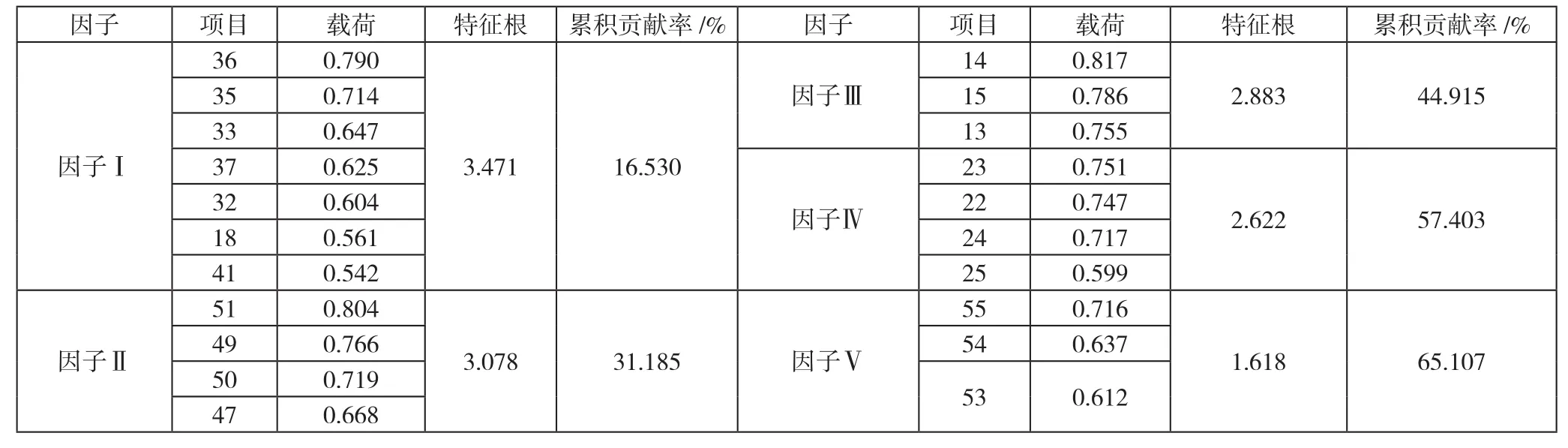

主要采用探索性因素分析法对问卷进行结构分析。KMO检验值为0.943,Bartlett球形度检验值为7 459.350,达到异常显著水平(P<0.001),说明问卷项目适合进行因素分析。对项目进行主成分分析和方差极大正交旋转法,生成特征根大于1的因子8个,累积方差解释率64.072%。考查因素负荷矩阵,不断删除因素负荷小于0.4和双负荷项目,共淘汰22个项目。对剩余的21个项目再次进行主成分分析,结合碎石图,本研究确定提取5个公共因子,累积方差解释率为65.107%。最后形成了21个项目共5个因子的正式量表,各因子的因素负荷矩阵如表1所示。

表1 大学生就业压力问卷因素结构和负荷值

根据5个因子所包含项目的含义,将5个因子分别命名为:因求职挫折评估造成的压力(因子Ⅰ),指大学生对在就业选择、信息获取、简历投递、面试、实习等就业过程中遭受挫折的评估造成的压力,包含7个项目,如“对未能及时、准确获取就业信息而错过就业机会的评估造成的压力”;因就业期望评估造成的压力(因子Ⅱ),指大学生对毕业后获得良好工作、适应职场的期望与现实的冲突等的评估造成的压力,包含4个项目,如“对担心辜负家人希望自己找个好工作的期望的评估造成的压力”;因就业形势评估造成的压力(因子Ⅲ),指大学生对竞争激烈等就业大环境的评估造成的压力,包含3个项目,如“对感觉毕业生人数多、就业形势严峻的评估造成的压力”;因求职能力评估造成的压力(因子Ⅳ),指由于大学生对因自身学历、知识能力、实践经验、应聘技能等求职能力的评估造成的就业压力,包含4个项目,如“对感觉自身社会实践经验不足的评估造成的压力”;就业压力引起的心理和生理反应(因子Ⅴ),指大学生在就业环境和事件刺激下的生理和心理反应,包含3个项目,如“一想到就业,我就难以入睡或睡不踏实”。

(四)《大学生就业压力量表》的信度分析

对《大学生就业压力量表》及其各维度进行了内部一致性信度和奇偶分半信度检验。结果显示:量表的内部一致性系数(Cronbach α)为0.922,因子Ⅰ到Ⅴ分别为0.839、0.873、0.834、0.828、0.686,奇偶分半信度为0.948,符合心理测量学的要求。

(五)《大学生就业压力量表》的效度分析

1.内容效度

本研究采用开放式问卷调查法、访谈法、文献分析法形成了量表初稿,并邀请专家对量表初稿各项目进行反复分析、评定,量表预测各项目得分与总分之间的相关性异常显著(P<0.001),且各项目的临界比率值均达到异常显著水平(P<0.001),这说明量表项目能真实反映就业压力的主要方面,具有较高的内容效度。

2.效标效度

采用两种方式考查量表的效标效度:一是在量表中设置效标题——“您感受到的就业压力总体程度”,相关分析的结果显示量表总分及各维度得分与效标题得分的相关系数为0.449~0.691,相关性异常显著(P<0.001),表明该量表的效标效度良好;二是以Zung编制的焦虑自评量表(本研究中该量表的内部一致性系数为0.855)作为自编就业压力量表的效标,结果显示就业压力量表总分及各维度得分与焦虑自评量表总分存在显著正相关(P<0.001),说明该量表的效标关联效度良好。

3.结构效度

探索性因素分析的结果显示,《大学生就业压力量表》包含5个因子,累积方差解释率为65.107%,具有良好的结构效度。同时,就业压力5个因子之间的相关(0.443~0.630)低于各因子与就业压力总分之间的相关(0.672~0.884),说明因子之间具有一定的独立性,各个因子基本反映了量表要测查的内容,量表具有较好的结构效度。

4.区分效度

比较找到工作的被试与未找到工作的被试的就业压力得分差异,t检验结果显示,有工作组大学毕业生就业压力总分、因子Ⅰ得分和因子Ⅱ得分显著低于无工作组大学毕业生,说明量表具有较好的区分效度。

三、讨论分析

本研究中对《大学生就业压力量表》的编制和检验符合测量学的要求。信度检验中,采用内部一致性信度、分半信度作为检验指标,结果说明量表的信度较好。效度检验中,采用内容效度、效标效度、结构效度、区分效度作为检验指标,结果显示各项效度指标基本满意,说明这是一个有效可靠的、能够测量大学生就业压力的工具。需要指出的是,本研究使用了效标题和焦虑自评量表两个指标检验效标效度,结果显示就业压力与效标题、焦虑均存在显著正相关。但就业压力量表总分及各维度得分与焦虑总分之间的相关系数为0.181~0.440,低于与效标题之间的相关系数且均低于0.5,这与张丽锦、张磊等人关于效标关联效度检验的结果基本一致。能否仅凭相关系数就说明就业压力与焦虑之间是中等程度的相关甚至是弱相关呢?如何看待就业压力总分及各维度得分与焦虑总分相关的P值均小于0.01的现象?这一结果的产生,可能是样本大于300造成差异增大,也可能是因为就业压力与个体焦虑之间存在其他因素的影响,这有待后续研究的证实。

四、结论与展望

本研究基于相互作用理论编制的《大学生就业压力量表》包含21个项目,分为“因求职挫折评估造成的压力”“因就业期望评估造成的压力”“因就业形势评估造成的压力”“因求职能力评估造成的压力”“因就业压力引起的心理和生理反应”5个维度,采用5点计分法,具有良好的信度和效度,可以作为测查大学生就业压力的有效工具。

当然,本研究也存在取样不足、量表结构与最初设想略有差距等问题,在今后的研究中,将进一步增加取样量并在学校类别、专业类别、年级等方面扩大样本的取样范围,尽可能保证各水平数量一致或接近一致,对《大学生就业压力量表》的维度和项目作进一步修订,增强量表的实用性和推广性。