ICU重症病人体位转换装置的研制与应用

2020-03-04何彬,陈瑜

何 彬,陈 瑜

(1.华中科技大学协和深圳医院,广东518000;2.南方医科大学护理学院)

由于应用监护导线及输液、人工气道等各类导管的原因,重症监护病房(ICU)病人常常被迫处于卧床状态。长期卧床可引起ICU获得性肌无力、肺不张、压疮、深静脉血栓形成等并发症。近年来,ICU临床专家开始着力于开展危重症病人的早期康复,以降低并发症的发生率。研究表明,早期活动、减少卧床时间有利于重症病人的康复[1-2]。病人进入ICU 24 h内,护士即可评估其能否进行早期康复,包括心肺功能、肢体活动、吞咽功能等康复活动。护士运用体位转换技术协助病人由平卧位改为端坐位是早期心肺康复的有效方法之一,国内一般采用传统体位转移技术即搬运法将病人由卧床转移至轮椅端坐。由于人力不足、转运强度大、风险高等原因,国内ICU重症病人转换至轮椅端坐的时间为6.02~18.92 d[3]。为实现ICU重症病人早期心肺康复,我科早期康复团队自主研发一种体位转换装置——康复床上座椅(简称床椅)。床椅的应用使病人无须下床即可安全、快速、舒适地变平卧位为端坐位。现报道如下。

1 材料与方法

1.1 床椅的设计与制作 床椅由我科早期康复团队研发,包括固定架、扶手、靠垫;固定架一端设有弯钩,另一端向下设有限位杆,固定架向上有扶手支撑杆;扶手固定于扶手支撑杆上;靠垫固定在扶手支撑杆上或固定架上。见图1。由于固定架一端设有弯钩,另一端设有限位杆,可以将康复训练装置横向架设并固定在病床上,使得病人可以坐在床沿上手扶扶手、背靠靠垫进行体位转换和康复训练。

1.2 应用

1.2.1 对象 选取2018年1月—2018年6月收治ICU 24 h后,符合早期活动标准的重症病人50例。男38例,女12例;年龄24~82(57.15±3.27)岁;日常生活活动(ADL)评分0~23(12.17±6.17)分。纳入标准:①ICU停留时间≥24 h;②病人意识清醒或嗜睡,可进行简单沟通;③病人急性生理与慢性健康评分Ⅱ(APACHEⅡ)≥15分;排除标准:①病人休克未纠正,循环不稳定;②病人烦躁,不能配合;③病人拒绝使用床椅。50例病人同一天内2次(10:00及14:00)体位转换时分别采用不同转换方式。操作均由ICU工作2年以上的女性护士实施,排除妊娠、外伤史,护士的年龄、工龄、职称、文化程度、身高、体重比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

1.2.2 常规体位转换方法 护士按照《基础护理学》中轮椅运送法步骤[4],将病人由床上平卧位转移至床边轮椅,转运过程中注意观察病人生命体征变化,确保未牵拉各类导管、管路及导线。

1.2.3 床椅体位转换方法

1.2.3.1 操作培训[4]由研发护士联合康复师、医生、呼吸治疗师对参与本研究护士进行床椅使用技术培训,培训共4次,每周2次,每次1 h。培训内容和方式:机械通气病人早期康复时机的判断和评估(理论授课)、卧位的转换技能(操作示范)、床椅的使用注意事项(操作示范)、体位转换不良事件的预防与处理(情景模拟),指导护士连贯地完成整个转移过程,课程结束后进行现场考核,26名N2级以上女性护士作为体位转换主导者负责协助机械通气病人体位转移。

1.2.3.2 床椅应用 体位转换前:①与病人沟通转换体位的意义,解释床椅使用的方法,消除病人顾虑,签署ICU床椅使用知情同意书;②环境与物品准备:确保病床稳定,床椅功能完好;确保病人留置各类导管妥善固定,各管路及监护导线检查理顺,未缠绕、打折或牵拉。体位转换中:①按照《护理学基础》中单人或者双人翻身法[5],护士协助病人床上翻身侧卧;②协助病人由侧卧位转换为床沿坐位:病人右侧卧位,两膝屈曲,2名护士协作,先将病人双腿放于床边,然后一手托腋下或肩部,另一手扶骨盆或两膝后方,以骨盆为枢纽转移成坐位;③一名护士站立于病人正面扶助肩部,并指导病人双手抱于胸前,另一名护士双手举床椅使靠垫到达病人的背部位置,并将床椅带弯钩的一端扣住病床的一端,将限位杆限位在病床的另一端,确认未牵拉各类导管、管路及导线。体位转换后:护士根据病人体型预留床椅空间,在后背及两侧放置数个枕头,保持上身直立,使病人感觉舒适,指导病人双手扶住扶手,双脚踏于踏板,扣上安全带,避免躯体前倾。

1.3 效果评价

1.3.1 体位转换强度评价 采用瑞典生理学家Borg的自我感知运动强度评分法[6],对心率、呼吸、排汗、肌肉疲劳等项目评分,评分范围0~10分,0分:没什么感觉,10分:感觉极强。分别统计不同体位转换方法护士协助体位转换强度评分。

1.3.2 体位转换时间 采用计时器,从护士采用翻身法开始计时,病人体位变成坐位(床沿或者轮椅)停止计时,统计不同体位转换方法护士协助体位转换时间。

1.3.3 病人安全感自评 采用-4分~4分的两极评分法,-4分感觉非常不舒适,-3分感觉不舒适,-2分感觉较不舒适,-1分略感不舒适,1分略感舒适,2分感觉较舒适,3分感觉舒适,4分感觉非常舒适[7]。统计50例病人采用不同方法转换体位后的安全感自评。

1.3.4 护理不良事件发生率 统计体位转换过程中病人跌倒、坠床、导管滑脱、输液外渗等不良事件的发生率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0软件进行统计学分析,定量资料以均数±标准差(±s)表示,进行t检验;分类资料以例数、百分比表示,进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

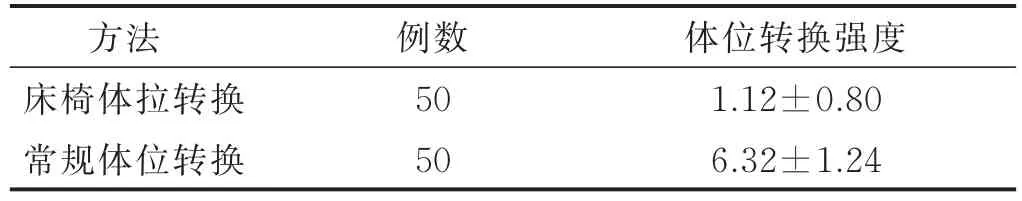

2.1 不同方法护士体位转换强度(见表1)

表1 不同方法护士体位转换强度比较(±s) 单位:分

表1 不同方法护士体位转换强度比较(±s) 单位:分

注:t=-24.981,P<0.001。

方法床椅体拉转换常规体位转换例数50 50体位转换强度1.12±0.80 6.32±1.24

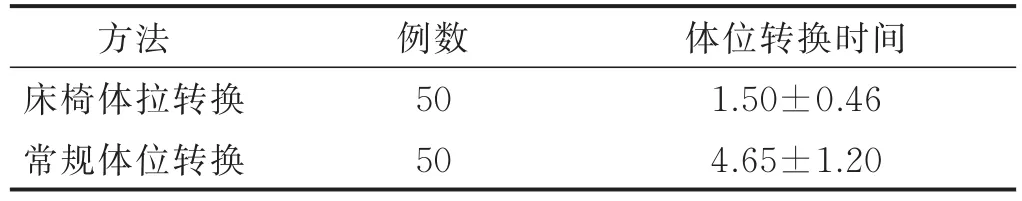

2.2 不同方法护士体位转换时间比较(见表2)

表2 不同方法护士体位转换时间比较(±s) 单位:min

表2 不同方法护士体位转换时间比较(±s) 单位:min

注:t=-17.335,P<0.001。

方法床椅体拉转换常规体位转换例数50 50体位转换时间1.50±0.46 4.65±1.20

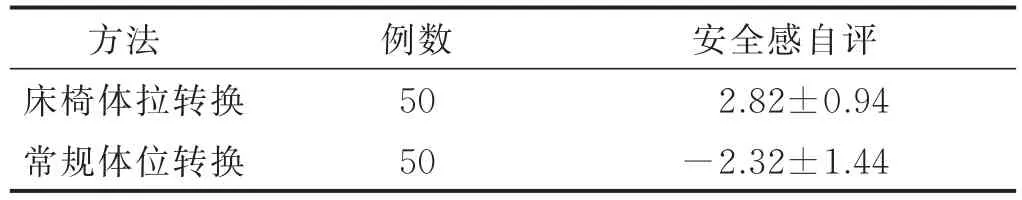

2.3 不同方法病人体位转换安全感自评比较(见表3)

表3 不同方法病人体位转换安全感自评比较(±s) 单位:分

表3 不同方法病人体位转换安全感自评比较(±s) 单位:分

注:t=21.182,P<0.001。

方法床椅体拉转换常规体位转换例数50 50安全感自评2.82±0.94-2.32±1.44

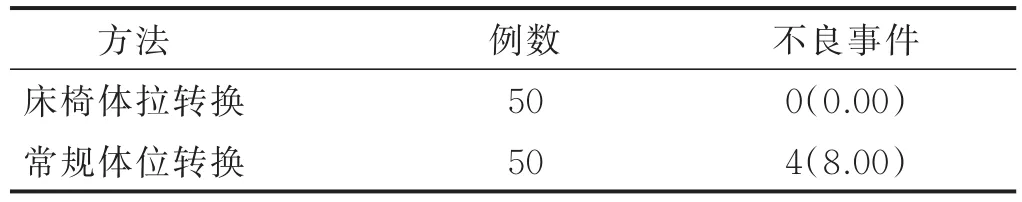

2.4 不同方法病人体位转换护理不良事件发生率比较 床椅体位转换过程中无静脉炎、渗血、跌倒、非计划拔管等不良事件发生;常规体位转换过程中发生4例非计划拔管,两组不良事件发生比较见表4。

表4 不同方法病人体位转换护理不良事件发生率比较 单位:例(%)

3 讨论

体位转换是指通过一定的方式改变人体姿势和位置的过程[8]。重症病人在病情允许下,进行体位转换,由卧位转换成端坐位可使纵隔位于胸腔下部,增加动态潮气量,从而改善病人通气功能[9];端坐位能有效减少误吸与反流,增加咳嗽力度,利于痰液引流,是ICU重症病人肺康复的有效方法。肺康复效果与康复开始时间密切相关,ICU病人24 h内即可开展肺康复锻炼,但国内针对重症病人24 h内开展坐位肺康复的研究鲜有报道,可见临床普及不足,分析主要原因是:①人力不足;②护理强度大;③护理风险高;④缺乏除轮椅之外的端坐位安全替代装置。床椅的研制与应用解决了以上问题。

3.1 床椅使用提高了体位转换效率 本研究中,应用常规体位转换技术进行体位转换需要3~7 min。对采用常规方法转换体位的护士进行访谈,22名护士认为2名护士进行体位转换存在困难,需3名以上医护人员参与;应用床椅转换步骤简化为平卧位到侧卧位、侧卧位到坐位2步,流程完成仅需1~2 min,提高了转换效率。经访谈,26名护士认为2名护士可完成床椅体位转换操作。

3.2 床椅的应用降低了护理强度,缓解护士腰背负荷 采用常规方法转换体位护士在协助病人进行体位转换过程中,身体重心保持前移,加大脊柱总负荷,增加腰椎损伤或腰背肌劳损的可能性。研究表明,我国护士腰背痛的患病率在60%以上,协助病人体位转移是护士发生腰背痛的危险因素之一[10]。床椅的应用,无须护士搬运病人,减少腰椎损伤或腰背肌劳损的可能性,降低ICU护士工作强度。

3.3 床椅的应用缩短转移路径,降低护理风险 受病人肌力、转运前准备及人员协作配合等影响,传统的体位转换有发生跌倒、外渗、静脉炎、非计划拔管的护理风险。本研究中,病人应用两种不同方法进行体位转换时均未发生跌倒、外渗、静脉炎等严重不良事件,对照组有3例病人发生输液导管牵拉致输液针头从肝素帽中脱出;参照气管插管脱出标准,对照组有1例病人气管插管轻度脱出,主要原因:①导管固定不牢;②未保护好致牵拉脱出;③转运过程中步调不一致。

3.4 床椅的应用提高了病人的安全感,增强了病人的康复信心 护士采用传统搬运法时,只是机械搬运病人并没有给予其运动、认知或知觉刺激,病人所感受到的是有人在为他们执行转移,而留给感知障碍病人的是一种可怕的飘浮在空中的印象。应用床椅,病人侧卧位、床沿坐位身体均未离开床面,安全感增强[11]。而且端坐位可改善病人呼吸、腹胀、胸闷等症状,使病人舒适,增加病人康复信心。

综上所述,床椅的研制与应用使重症病人体位改变安全而简单,可实现ICU 24 h体位肺康复,同时还可应用于手术后、输液、置管等下床不方便、居家康复期病人的体位转换。局限性:床椅的使用使重症病人肺康复活动级别仍局限于床上坐起,今后在临床推广中应进一步探索如何在早期活动过程中提高活动级别[12]。