安徽六安花石嘴墓出土银器再认识

2020-03-03顾岩

顾岩

摘 要:安徽六安花石嘴夫妻合葬墓墓葬形制及随葬银器组合呈现出南方宋墓的特征。刻花银奁盖顶双凤纹式样不见于后代,其是较具代表性的宋代装饰纹样,圆形轮廓的单株“生色花”可能是元代单株“生色花”团窠纹的前身。

关键词:银器;组合;双凤纹;生色花;团窠纹

安徽六安花石嘴夫妻合葬墓发掘于1981年,出土文物现藏于皖西博物馆。清理简报推测的墓葬年代为宋末元初①,不过以墓中所出的铜镜判断,墓葬年代应不晚于南宋中期。②花石嘴两墓各自随葬有数量不等的日用银器,现就其信息重做梳理,以期获得关于同时代银器组合及装饰特征的新认识。

1 银器组合与地域特征

花石嘴1号墓出土银器8件,分别为1台盏、1盆、1唾壶、3钵(含1有盖钵)、1勺、1单耳杯。2号墓出土的银器以女性妆具及佩饰居多,且出土时多置于刻花银奁内。若将银奁及内置器皿视作整盒妆具,2号墓的陪葬银器则可概括为1盘盏、1盆、1唾壶、1钵、1盂、1奁妆具、1帔坠。盆、唾壶和钵(图1~图3)是两墓的共有器形,且各自在形制与工艺上表现一致,其彼此相近的腐蚀状况反映出它们可能有着更为接近的材料成分,或是出自同一制造单位的分别随葬的两组盥洗用具组合。

扬之水先生就盆、唾壶和钵的组合做过专门论述,指出“如此三事的组合,见于宋徽宗诏赐蔡京的金银从物,即‘厮锣一面,唾盂、钵盂一副,盖全。……厮锣或曰沙锣,又或作钞锣,原是为了别于瓦盆而特指铜水盆,奢者则金制、银制,为官宦出行时的随侍用器之一”。③唾盂即唾壶,也称渣斗,“是一种日常生活的实用器。它可以放在餐桌上盛放残渣,也可以在茶饮的过程中放茶渣,还可以供人们吐漱口水或痰”。④与钵盂搭配是唾盂的功用之一,并非固定组合,所配钵盂可以有盖,也可无盖。故宫博物院收藏的宋画《春游晚归图》和《骷髅幻戏图》中,叠摞的唾盂和钵盂与侧置的盆装在一个提笼内,其中的钵盂都是有盖的。而徽宗诏赐蔡京的金银从物注明“盖全”,说明盖不全的“唾盂、钵盂一副”才是使用中的常态。从出土情况看,有盖钵远少于无盖钵。花石嘴1号墓中出土的3件银钵大小不等,参照2号墓中银钵与唾壶的比例关系,与唾壶合为一副的是有盖钵。

盆、唾壶、钵或唾壶与钵同出的情况多见于南方地区(秦岭—淮河以南),如江苏江浦黄悦岭南宋张同之夫妇墓①、浙江湖州三天门宋墓②、菁山宋墓③、杭州北大桥宋墓④、福州茶园山南宋许峻墓⑤等,器物材质并不限于银,也有铜和漆。部分墓中可见较为明确的組合关系:江苏镇江五洲山宋墓⑥的铜盖钵和铜唾壶出土时叠放在铜盆内,而散落在其东侧、南侧的其他器物则未见叠合现象;浙江东阳金交椅山宋墓⑦出土的银洗已经破碎,情况不明,但银唾壶和银钵底部均錾刻“樊二郎”铭,墓中其他器物并不见该铭,二者应该有对应关系;江西德安南宋周氏墓⑧中的银钵和银唾壶也是叠置的,只是体型极小,可能是模型明器;安徽合肥北宋马绍庭夫妻合葬墓⑨中鎏金铜钵和铜唾壶出土时挨在一处,斜扣于若干瓷器上,是原本叠置的两件器物同时倾倒呈现的状态。这些墓葬绝大多数都是长方形砖室墓,有的加盖石顶并有防潮措施。花石嘴墓也使用石顶,两层石盖板间夹土和炭用来防潮,墓室是红砂岩石中凿成的长方形竖坑。⑩司马光《书仪》卷七之《丧仪三》有:“今疏土之乡,亦直下为圹,或以石,或以砖为葬,仅令容柩,以石盖之。”这种近似于土坑竖穴的简易石室与用石料砌筑的石墓室在规模和成因上都有明显差别。一些研究者也将其归入砖室石顶墓的类型。k“北宋中期至南宋时期,在南方地区普遍流行砖室石顶墓。”l“从目前的材料来看,除乌江红水河区以外,南方其他地区的宋代墓葬都或多或少地使用防腐、防潮措施对墓葬或棺椁进行处理。”m花石嘴墓的墓葬形制、防潮措施以及随葬品组合均呈现南方宋墓特点,在本地已发掘的宋代墓葬中并不多见。

2 银器纹饰的宋代特色

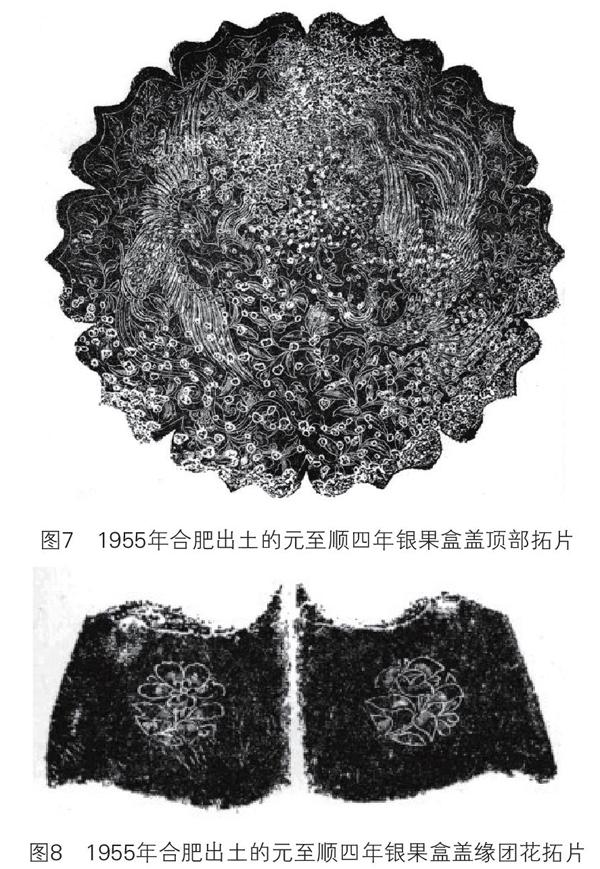

花石嘴2号墓出土的八瓣菱花形刻花银奁(M2∶702)(图4~图6)及奁内的小妆具均造型精巧,装饰华丽,具有极高的工艺水准。清理简报认为这件银奁与1955年合肥出土的元至顺四年银果盒(图7、图8)①相同,并据此判断了墓葬年代。这两件银器都是多曲造型,穿花双凤纹布满盖顶,但还有一些细节上的差异,显示两件器物的装饰纹样有继承也有变化。

花石嘴M2∶702与元至顺四年银果盒盖顶双凤均采用喜相逢式的结构形式,造型都是鹦鹉嘴、朵云状冠、蛇样颈、头颈部各飘两缕长羽。但M2∶702的两凤均是单根卷草长尾,除曲颈到脊背处表现羽毛的刻画短线排列稍显不同外,几乎找不到其他的明显差别;而元至顺四年银果盒的双凤图案中的一凤为发散状多根有齿条带尾,另一凤为单根卷草尾,两凤颈羽的飘扬方式、双翅及身体的伸展状态均不相同。

宋代喜相逢式样的双凤纹广泛运用于瓷器、铜镜、纺织品、金银器等装饰中,其中不乏尾羽互异的。只是这一时期凤尾造型多变,差异化表现多种多样,尚未形成固定的组合。元代“纺织品凤鸟尾部出现两种造型,特别是以双凤形象出现,凤鸟较为固定地出现两种尾羽造型组合:一种为数根长条单边齿纹长条尾羽,另一种为单根卷草尾羽……此两种尾羽造型的凤鸟组合也出现在元代其他艺术创作中……这表明发展至元代,凤纹以两种造型尾羽组合的形式已非常程式化,雄凤雌凰的概念已成为人们对凤鸟的普遍认识,而雌雄凤鸟造型也广泛运用于当时不同的工艺品装饰中。”②在凤、凰组合形式日渐稳定的过程中,两凤均为缠枝式单根卷草尾的双凤纹不再流行,双凤(鸾)的尾羽多为两叉、曲线相左或同向。在湖南益阳八字哨元代银器窖藏出土的“陈云飞造”铭款银鎏金双鸾纹摩羯单耳把杯③、甘肃临洮双上社出土的元代青花双凤纹匜④等器物上,卷草尾双凤(鸾)不仅尾部造型简化,也完全没有了宋代卷草尾的华丽和逶迤,其头、颈部的特征也趋于弱化。与此同时,这类简易卷草尾凤(鸾)纹虽然仍成对出现,但不再拘泥于喜相逢式的布局,有些还与其他禽鸟纹穿插构图,意义与写实鸟纹趋同。上海博物馆收藏了一件元青花缠枝牡丹凤穿花卉纹兽耳罐⑤,肩部四只凤鸟两两顾首,呈一字排列。英国剑桥大学费兹威廉博物馆也收藏有元代青花开光花鸟水禽纹六棱形瓶⑥,一对凤纹分置于两个对立面上,它们之间是另外两对以同样方式对列的禽鸟纹。1998年安徽繁昌县元代瓷器窖藏出土了两件青花兽耳罐,肩部绘有六片如意云肩纹开光,其中四片开光内绘卷草尾穿菊单凤,而另两片则是穿花飞雁。⑦虽然凤与雁在数量上不对等,但作为辅助的吉祥花鸟纹饰,其作用已没有区别。

花石嘴M2∶702盖顶纹样不见于元代。在元代装饰纹样中除凤、凰组合之外,很少有带有华丽单根卷草尾的凤纹出现,简易卷草尾双凤逐渐成为写实花鸟纹中的普通元素。

花石嘴M2∶702除器盖的顶、壁之外,器表满饰折枝花卉。80枝单株花卉分别刻画在各层依菱花曲度形成48个立面,以及顶、底与器壁转接处的32个曲面内,各面均被花枝填满,每株花的株形布局均与所在面形状一致。元至顺四年银果盒的单株折枝花卉出现在其格层和盖缘花瓣形曲面的中心,圆形轮廓,周围留有空白。这样的写实花卉团窠纹也见于苏州张士诚母曹氏墓出土的银奁⑧、江苏吴县元代吕师孟墓出土的镀金团花银果盒①等元代银器,而与宋代的圆形单株折枝花卉略有差别。

团窠纹也称团花,“是指外轮廓为圆形的装饰纹样”。②主题内容包括动物、植物、人物及不同题材的组合。宋代金银器所饰团窠纹的主题与结构大多承自前代。较为典型的如浙江湖州菁山宋墓出土的银胆瓶③、福建福州茶园山南宋许峻墓出土的银执壶及高圈足银杯④上装饰的镏金双鸟团窠纹;四川德阳孝泉宋代窖藏出土的银斗笠盏中錾刻双鱼、双蝶、双鸳鸯、双雁团窠纹⑤,浙江东阳金交椅山宋墓出土的金盏饰对鸟团窠纹。⑥这些团窠纹多呈散点分布,图案本身采用中轴线对称结构,虽然不同于惯常的S形回旋线分割,但仍可视为“大约从晚唐开始,一种以喜相逢形式排列的动物为中心,或是直接为团窠的图案”⑦的延续与变换。另一类常见团窠纹是圆形朵花,但较少使用团窠命名。一方面,多数花朵在铺开俯视的状态下就是圆形的,被簡单称作“花朵纹”,也可以表述出其形态上的圆。另一方面,一些朵花刻画细致,对自然形态反映准确,可以直接用花的种属定名。这类朵花团窠纹多为中心对称、逐层分割的样式,但具体结构又略有差别。浙江永嘉县宋代窖藏出土的银鎏金花钿簪上雕刻牡丹、茶花、菊花⑧,结构与宝花团窠一致;福建福州茶园山南宋许峻墓出土鎏金银盏内底中心缠枝花草环内刻五瓣花朵⑨,更接近团窠环。此外,一些金银器的圆形平面或外围被其他纹样限定了的圆形区域内多见外轮廓趋近圆形的单株折枝花卉,相较于唐代金银器上花与叶组合成的折枝团花,它们细节的写实性更强,株形更加完整,种属更为明确,但就成型过程而言,却还不能归入团窠纹的范畴。

写实折枝花卉纹,宋代称为“生色花”。宋代的“生色花”在花鸟画艺术形态的基础上“进行了符合纹样制作工艺和纹样装饰区域的进一步处理,使其造型及装饰效果更加趋于理想的形式美的追求”。⑩花石嘴M2∶702及内置小妆具上的植物纹样均为“生色花”,株形布局与装饰区域的契合度极高。其中装饰在粉盒、胭脂盒、油缸等小妆具盖顶、内底等圆形平面上的单株折枝花卉,其外轮廓趋近圆形。类似的情况也出现在江苏溧阳平桥宋代窖藏k出土的花卉纹银碟等宋代金银器上。这些铺满圆面的花卉纹,其外轮廓的圆不是制作者的主动选择,而是为了追求装饰效果做出的调整,布局思路与花石嘴M2∶702器表的折枝花卉是一致的,即规定面内随形满饰。“团花纹样必须具有约定俗成的装饰意义。作为类型纹样的称谓,它外形的‘圆具有很强的、独立的人文意义,而被圆形物体本身制约形成覆盖式的纹样,一般也不称为团花。”l宋代金银器上外轮廓近圆形的单株“生色花”几乎都有圆形边线或边界,纹样与界线间少有间隙,说明其轮廓的圆还欠缺独立性。另外就已知的宋代团窠纹而言,对称结构明显更受青睐,而以“写生”为目的“生色花”,单株的自然形态很难满足这一结构上的要求。浙江临安宋代窖藏出土的成套六曲银盏,内底分别錾刻双凤、牡丹、山茶、蜀葵。m其中有以双凤为标准的喜相逢形式的团窠纹,而牡丹、山茶、蜀葵株形自然舒展,完全没有趋圆的迹象,或许宋代工匠主观上没有设计非对称结构单株“生色花”团窠纹的意识。

元代银器上的单株写实花卉团窠纹进一步丰富了植物团窠纹的结构类型,其源头可能就是宋代被动形成的圆形轮廓的单株“生色花”,其普遍应用是否伴有工艺的发展变化,还有待更加细致和科学的观察。