高密度电法在垃圾填埋场勘探中的应用

2020-03-03孙汉武徐志锋李细光陆裕国高博涵

孙汉武,熊 彬,徐志锋,李细光,陆裕国,刘 颉,高博涵

( 1.桂林理工大学 地球科学学院,广西 桂林 541006;2.广西工程防震研究院,广西 桂林 530022)

0 引言

高密度电法是一种阵列勘探方法,多用于中浅层工程勘察[1-2]。与浅层地质、探地雷达等浅层勘探方法相比,高密度电法具有成本低、受场地干扰小等优点[3-5]。由于这些优点,高密度电法在路基勘察、岩溶塌陷和工程地质勘察等方面也广泛应用[6-10]。本次工作位于柳州市鱼峰区里雍镇立冲沟生活垃圾填埋场附近,离柳江河道较近,为防止危废填埋物发生渗漏对地下河、水造成污染,因此对地下是否有溶洞、隐伏断裂等进行探测是有必要的。近年来国内外采用高密度电法对隐伏断裂的探测做过许多研究[11-13],本文分析三种装置勘探结果,与地质资料和钻探结果相互验证,说明了高密度电法结果的准确性。

1 工区概况

1.1 交通位置

项目场址位于柳江县里雍乡立冲村,距柳州市中心东南向约20 km处,与宜步立冲村隔江相望,地貌单元属于柳南峰林峰丛谷地东南角,柳州市大桥至里雍三级公路于一期垃圾填埋场东侧经过,场地位于一期垃圾填埋场库区西南侧约1.5 km,距离柳江河下游里雍河段约2.6 km,地理位置好,交通便利。

1.2 地质概况

场区宏观地貌属构造溶蚀-剥蚀溶丘地貌,场区地面高程101.0~126.0 m,丘顶高程122.5~237.0 m,相对高差21.5~120.0 m,丘坡坡度10°~30°,丘顶多呈馒头状,基座相连,缓坡延绵,冲沟发育。根据现场调查和区域地质资料,区域上主要分布有石炭系(C)、二叠系(P)和第四系(Q)。调查区域各地层岩性由老到新简述见表1。

2 野外工作

2.1 测线布置

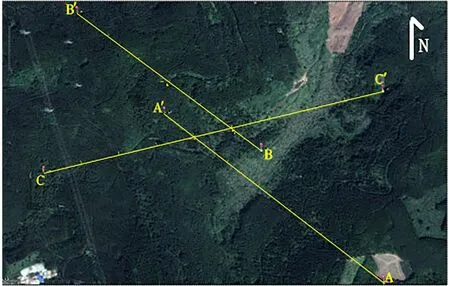

通过实地踏勘,原SE-NW方向测线所在位置因为部分地段地表植被覆盖严重,难以开展工作,分为两段布置。测线AA’长690 m,测线BB’相对于AA’向东北平移约100 m,长590 m。测线CC’为SW-NE方向,长890 m。三条测线总长度为2170 m。

使用GPS手持机实地确定勘探线首尾端点位置,利用罗盘、测绳或皮尺确定各测点位置,测量点距10 m,用绑有红布条的木筷进行标记,再用GPS手持机记录各测点高程。

测线布置情况见图1,表2给出了各测线参数。

2.2 高密度电法测量

本次高密度电法勘探采用WDA-1超级数字直流电法仪,采用Wenner、Dipole-Dipole、Schlumberger三种装置观测,以10 m 点距进行测量。其中Wenner、Dipole-Dipole两种装置的4个电极是等间距排列的,即对于Wenner装置,AM=MN=NB;对于Dipole-Dipole装置,AB=BM=MN。对于Schlumberger装置,仪器自动选择测量电极距,1~7层(AB/2=15~75 m)MN=10 m,8~15层(AB/2=85~155 m)MN=30 m,16~23层(AB/2=165~235 m)MN=50 m。三种装置均观测了23层数据。根据三种装置的最大电极距估计,实现最大探测深度约120 m。

图1 柳州市立冲沟物探测线布置图Fig.1 Layout map of geophysical survey line in Lichonggou of Liuzhou City

表2 柳州市立冲沟物探测线端点坐标Table 2 The end point coordinates of geophysical survey line in Lichonggou of Liuzhou City

3 数据处理与解释

3.1 高密度电法资料处理

首先对原始数据(表3)进行预处理,将电阻率一栏中的负值用其前一项和后一项的算数平均值代替,由于原始数据未带有高程信息,不能更加直观的与真实地形相对应,因此本文将手持GPS采集的高程信息添加至原始数据文件后,用Res2dinv进行二维高密度反演,使反演结果图与真实地形更加吻合,最后对结果进行分析解释[14-16]。由于Wenner装置反演结果较好,因此本文仅给出该装置的反演结果图。

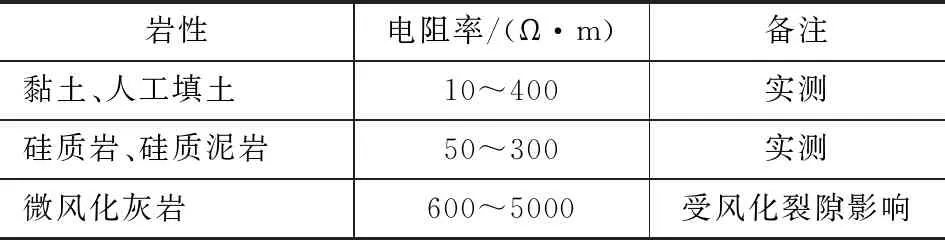

表3 柳州市立冲沟岩石电阻率特征Table 3 Resistivity characteristics of the rocks in Lichonggou of Liuzhou City

3.2 高密度电法资料解释

结合高密度数据二维反演和地质资料,研究工作区视电阻率分布特征,推断工作区内溶洞发育和隐伏断裂分布情况。首先分别给出三种装置的二维反演电阻率剖面图。电阻率剖面图以不同的颜色表示不同的电阻率。10~20 Ω·m的电阻率表示为蓝色,1000 Ω·m以上的电阻率表示为红色。不同装置反映不同的地下电性分布特点,受地表不均匀、旁侧影响等,同一测线的三种装置的反演结果有所区别,综合三种装置的反演结果进行解释更为可靠。

从总体上看,三种装置均能反应工作区地层的三层结构,电阻率大致呈水平层状分布,横向连续性较好。地表电阻率250~600 Ω·m,相对高阻,反映地表含水量少,属于比较干燥的第四系覆盖层。中间层电阻率10~100 Ω·m,是良导层,反映含水量多,是紧靠基岩面的第四系覆盖层;最下层电阻率大于500 Ω·m、最高可达数千Ω·m,是基岩层。部分地段由于各种因素影响没有表现出三层结构,例如,地势较高,含水覆盖层较薄时表现为二层结构。

基岩起伏表现为深部酱红色、红色到黄色区域的起伏,红色区域以上基本反映覆盖层厚度。断裂构造是高阻背景中的低阻体,表现为深部酱红色或者红色区域中的蓝色或者绿色部分,向下延伸。溶洞在潜水面以下为低阻,应该表现为深部酱红色或者红色高阻区域中的局部低阻,只分布在有限的深度上,不会一直向下延伸。

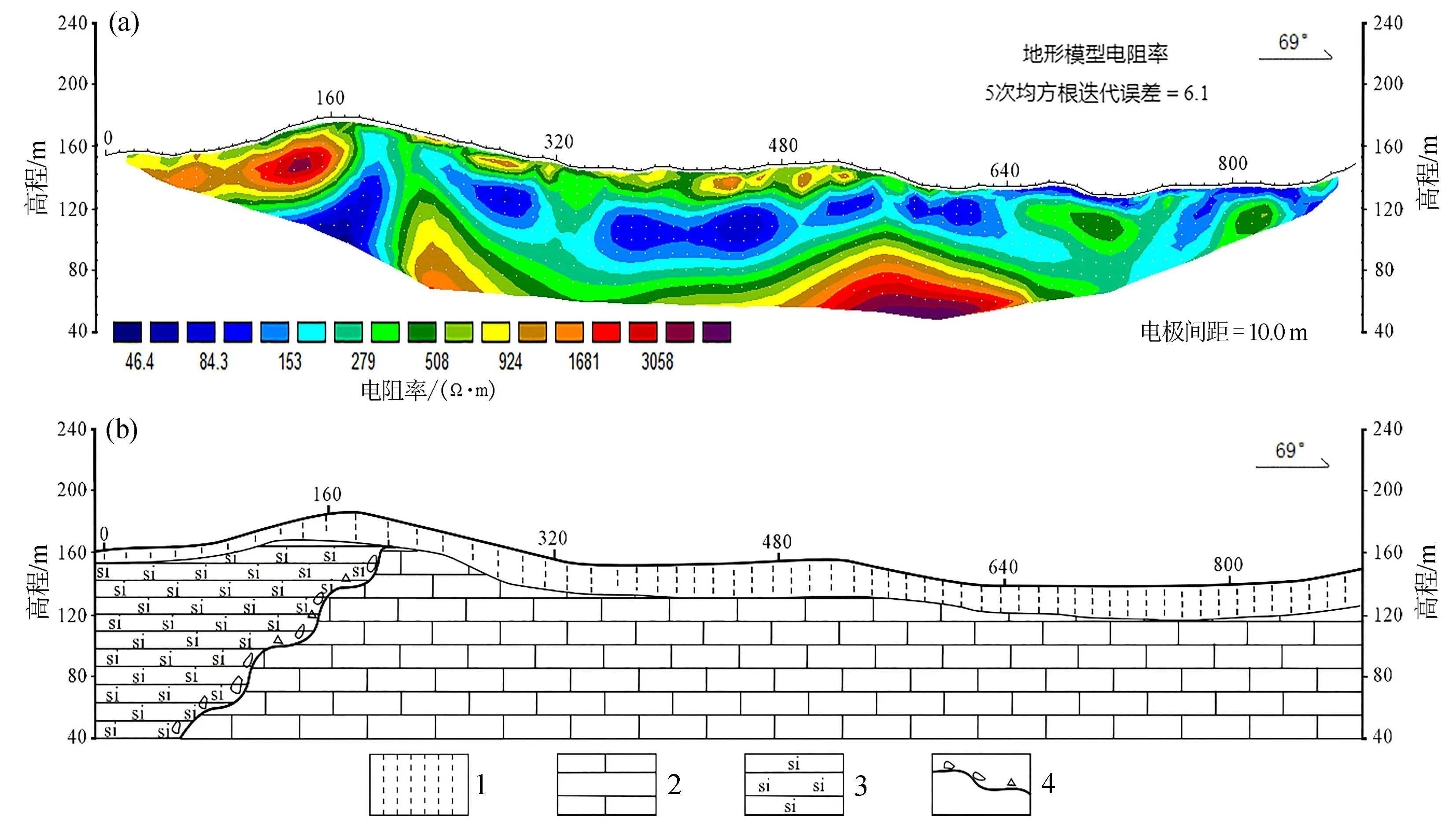

3.2.1 测线AA’

图2a为 AA’ 测线Wenner装置的二维反演电阻率断面图。综合分析反演结果推断(图2b),地表第四系覆盖层沿测线横向厚度变化范围在20~40 m之间。在高阻和低阻之间存在岩性差异的不整合界线,下伏基岩为致密灰岩,其连续性很好。没有发现明显的断裂异常和溶洞异常。

3.2.2 测线BB’

图3a为BB’测线Wenner装置的二维反演电阻率断面图。综合分析反演结果推断(图3b),地表第四系覆盖层沿测线横向厚度变化范围在10~35 m之间,测线中部220~380 m之间基岩深度比较浅,测线两端基岩深度比较大。在高阻和低阻之间为岩性差异的不整合界线,下伏基岩为致密灰岩,其连续性很好。没有发现明显的断裂异常和溶洞异常。

3.2.3 测线CC’

图4a为 CC’ 测线Wenner装置的二维反演电阻率断面图。综合分析反演结果推断(图4b),地表第四系覆盖层沿测线横向厚度变化比较大,测线西南端0~160 m范围覆盖层很薄,基岩深度0~10 m之间。测线其余部分在15~40 m之间。下伏基岩为致密灰岩,其连续性很好。在测线的160~240 m范围内,基岩中有一个低阻构造异常,三种装置对该异常反映都很明显,而且一致,推断为构造异常,其地表位置大致在190~230 m之间,向小号点方向(西南方向)倾斜。

图2 AA’测线Wenner装置电阻率反演断面图(a)与推断地质剖面(b)Fig.2 Resistivity inversion cross-section map of the Wenner device (a) and inferred geological profile (b) of AA’ survey line1—覆盖层 2—灰岩 3—硅质岩 4—不整合界线

图3 BB’测线 Wenner装置电阻率反演断面图(a)与推断地质剖面(b)Fig.3 Resistivity inversion cross-section map of the Wenner device (a) and inferred geological profile (b) of BB’ survey line1—覆盖层 2—灰岩 3—硅质岩 4—不整合界线

3.3 高密度电法结论

与地质资料结合进行解析,该异常处为硅质岩与灰岩不整合接触面,其上有大量古风化壳。上覆硅质岩风化较强烈,近地表部分表现为风化碎石,棱角明显,没有经过动力作用,铁质或泥质胶结;中下部表现为近水平的中风化的薄层状硅质石,还可以分辨出原岩的原生构造,局部泥质或铁质胶结;下覆基岩为灰岩,岩石完整,裂隙不发育。除此异常外,未见其他明显异常,经推断,该区断裂或溶洞未发育。

图4 CC’测线 Wenner装置电阻率反演断面图(a)与推断地质剖面(b)Fig.4 Resistivity inversion cross-section map of the Wenner device (a) and inferred geological profile (b) of CC’ survey line1—覆盖层 2—灰岩 3—硅质岩 4—不整合界线及古风化壳

4 物探异常钻孔验证

4.1 钻孔验证

为验证 CC’ 测线的160 m至240 m测点间有一个低阻构造异常,在地表220 m和205 m位置分别布设了ZK1和ZK2两个物探异常验证孔(图5)。

4.2 岩土特性及分析

1)ZK1钻孔

第一层层底深度约5.8 m,分层厚度约5.8 m,硬塑状含角砾黏土,灰褐—黄褐色,粒径2.0~40.0 m的粗颗粒占比15%~25%,其成分为硅质岩、泥岩风化碎块,局部已风化成土状,碎块及颗粒面呈角状,分选性差。分布较连续、均匀。

第二层层底深度约25.9 m,分层厚度约20.1 m,强风化硅质岩、硅质泥岩,灰黄—灰褐色,灰黑色,细晶结构,中薄层状构造,原岩结构大部分已破坏,裂隙发育,风化强烈,岩体破碎,已风化呈土状,局部残留泥岩结构及层理,岩心呈砾砂状、碎块状,粒径2.0~15.0 cm,分布较连续、均匀。

图5 岩心Fig.5 Drilling core

第三层层底深度约29.0 m,分层厚度约3.1 m,微风化灰岩,灰色,细品质结构,中厚层块状构造,主要矿物成分为方解石、石英、白云岩等,性脆质硬,闭合节理裂隙较发育,局部可见小溶孔,偶见方解石脉发育及白色钙质胶结,胶结良好,岩心呈短柱状,岩体较完整,断面新鲜。

2)ZK2钻孔

第一层层底深度约3.5 m,分层厚度约3.5 m,硬塑状含角砾黏土,灰褐—黄褐色,粒径2.0~40.0 m的粗颗粒占比15%~25%,其成分为硅质岩、泥岩风化碎块,局部已风化成土状,碎块及颗粒面呈角状,分选性差。分布较连续、均匀。

第二层层底深度约43.0 m,分成厚度约39.5 m,强风化硅质岩、硅质泥岩,灰黄—灰褐色,灰黑色,细晶结构,中薄层状构造,原岩结构大部分已破坏,裂隙发育,风化强烈,岩体破碎,已风化呈土状,局部残留泥岩结构及层理,岩心呈砾砂状、碎块状,粒径2.0~15.0 cm,分布较连续、均匀。

第三层层底深度约44.0 m,分层厚度约1.0 m,中风化灰岩,灰色,细品质结构,中厚层块状结构,主要矿物成分为方解石、石英、白云石等,性脆质硬,闭合节理裂隙发育,局部可见小溶孔,偶见方解石脉发育及白色钙质胶结,胶结良好,岩心呈块状半块状,岩体较完整,断面新鲜。

4.3 钻孔结果解析

两个钻孔近地表部分表现为风化碎石,棱角明显,没有经过动力作用,铁质或泥质胶结;中下部表现为近水平的中风化的薄层状硅质石,还可以分辨出原岩的原生构造,局部泥质或铁质胶结。下覆基岩为灰岩,岩石完整,裂隙不发育。物探异常验证钻孔中没有见到构造碎裂岩、构造角砾岩、断面和岩石变形等断裂构造迹象,说明该区断裂和溶洞未发育。推断该异常为不整合面上部风化壳引起,钻孔异常结果与高密度电法反演结果基本一致。

5 结论

通过本次工作得到如下结论:

1)工作区地层大多为三层结构,电阻率大致呈水平层状分布,横向连续性较好。近地表含水很少,比较干燥的第四系覆盖层为相对高阻层;基岩以上的富含水、甚至水饱和的第四系覆盖层为低阻层;最下层的基岩为高阻层。

2)CC’测线的160 m至240 m测点间有一个低阻电阻率间断面,三种装置对该异常反映都很明显,而且一致,经钻孔验证为硅质岩与灰岩不整合接触面,存在大量古风化壳,其地表位置大致在190~230 m之间,向小号点方向(西南方向)倾斜。

3)钻探结果与高密度电法反演结果基本一致,说明了高密度电法在浅层勘探中的良好效果,为今后的高密度工作提供依据。