太行菊组织培养技术初探

2020-03-02白凤麟

白凤麟

摘 要:针对太行菊,对其根、茎和叶采用组织培养技术使其快速生长繁殖,获得预期产量。本试验包括选取太行菊种子、种子消毒、无菌苗培育、愈伤组织诱导、丛生芽增殖、生根壮苗和炼苗移栽等过程。经试验结果分析可得:无菌苗在 1/2 MS 培养基生长最好;组织(根、茎和叶)愈伤诱导的最适浓度为 MS+8 g 琼脂粉+30 g 蔗糖+2.0 mg/L 6-BA+1.0 mg/L NAA+1.0 mg/L 2,4-D;丛生芽增殖的最适浓度为 MS+30 g 蔗糖 +8 g 琼脂粉+0.2 mg/L 6-BA+2.0 mg/L NAA。

关键词:太行菊;组织培养;愈伤组织诱导;丛生芽增殖

文章编号: 1005-2690(2020)24-0001-03 中图分类号: S567.239 文献标志码: B

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料为长治市老顶山太行菊。

1.2 试验仪器及药品

1.2.1 试验仪器

高压灭菌锅(TOMY 全自动高压灭菌锅),超净工作台(DL–CJ–1N型),烘箱,培养皿,锥形瓶,组培瓶,pH 试纸等。

1.2.2 试验药品

MS 培养基,蔗糖,琼脂,NAA(萘乙酸),6–BA(6–苄基氨基嘌呤),2,4–D(2,4–二氯苯氧乙酸),1/2 MS 培养基等。

2 试验方法

2.1 太行菊種子选取

挑选太行菊长势均一的种子,首先用自来水浸泡 4 h,在超净工作台用 75%的酒精消毒 30 s,再用 0.1%升汞消毒 8 min,最后用无菌水清洗 3~4次。

2.2 无菌苗生长

将上述消毒的无菌种子在超净工作台中接种在 1/2 MS 培养基上,放在组培实验室中培养。

试验共有 10 个组培瓶,每个组培瓶放10颗种子[1](温度 25 ℃,光照 14 h)。每天观察并记录数据,30 d后统计数据。

2.3 诱导愈伤组织

选取长势较好且均一的无菌苗,取其根和茎在 MS 培养基进行组织愈伤诱导。其中根、茎和叶切成1 cm 左右。每个浓度有 30 小段的根、茎和叶。每天观察并记录相关现象,30 d后统计数据[2]。

2.4 丛生芽增殖培养

选取愈伤组织诱导出的丛生芽,并去掉枯叶和基部的愈伤组织,接种于 MS 培养基中增殖培养[3],每个梯度培养基接种15瓶。每天观察并记录试验现象,20 d后统计数据。

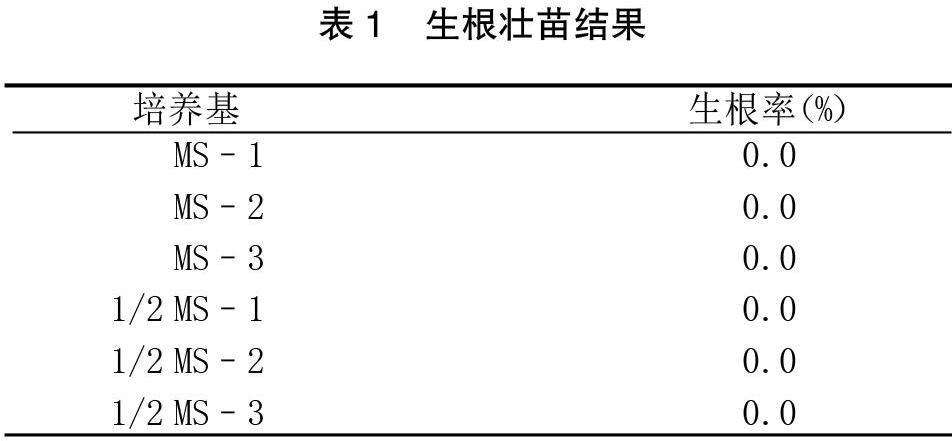

2.5 生根壮苗

继代培养上述不定芽生长到合适时的再生芽,从基部切下接种在生根培养基上,每个梯度培养基分别接种15瓶[4]。每天观察并记录试验现象,培养10 d后统计数据。

2.6 炼苗移栽

将生长状态良好、长势较为均一的太行菊组培苗移栽与营养土基质中进行培养,每隔5 d进行此观察,观察期间要对其进行合理浇水管理[5]。

2.7 结果统计

太行菊愈伤组织再生体系建立见图1。

诱导率=(诱导愈伤组织的外植体数/总外植体数)×100%

增殖倍数=增殖的丛生芽数/接种数

生根率=(生根苗数/接种苗数)×100%

3 结果与分析

3.1 无菌苗生长

30 d后,太行菊形态及其生长情况如下。

(1)本试验过程中没有出现染菌的情况,即染菌率为 0%。

(2)不同的发芽率:组培瓶 1、3、4、5 的发芽率均为 80%;组培瓶 2、6、9、10 的发芽率均为 60%;组培瓶 7 的发芽率为 30%;组培瓶 8 的发芽率为 40%。

(3)组培瓶 1、2、8 的株较高;组培瓶 3、5、7、10 的株高;组培瓶 4、6、9的株较矮。

(4)所有根系都几乎发达[6]。

(5)组培瓶 1 叶片繁盛但基部有少量枯叶;组培瓶 2 基部几乎没有黄色叶子;组培瓶 3 叶片小还少;组培瓶 4 叶片繁盛;组培瓶 5 叶片多且较小;组培瓶6 基部有少量枯叶;组培瓶 7 叶片较大;组培瓶 8 叶片少;组培瓶 9 叶片多;组培瓶 10 基部比顶端繁茂。

综合以上情况,组培瓶 1、2、7 苗长得好,组培瓶 6、9 苗长得较好。做愈伤诱导时选取组培瓶 1、2、7、6、9 为材料。

3.2 诱导愈伤组织

30 d后,太行菊组织愈伤诱导情况如下。

3.2.1 根的诱导

从浓度 1 到浓度 9,浓度 3、浓度 6 和浓度 9 的诱导率差别不大,且诱导率最高分别为93.3%、93.3%和 96.7%,都可以作为根的愈伤诱导的方案。

浓度 3 的诱导情况:愈伤没有褐化,体积大;浓度 6 的诱导情况:愈伤带有少量褐化,体积大;浓度 9 的诱导情况:愈伤没有褐化,体积较大。综合诱导率和愈伤是否褐化、大小的情况,此次愈伤诱导试验的适宜浓度为 9,其配方为:MS+8 g 琼脂粉+30 g 蔗糖+2.0 mg/L 6–BA+1.0 mg/L NAA +1.0 mg/L 2,4–D(适宜培养基配方)[7]。

3.2.2 茎的诱导

从浓度 1 到浓度 9,浓度 4、6、8 的诱导率差别不大,且诱导率最大分别为76.7%、80.0%和 83.3%,均可作为茎的愈伤诱导方案[8]。浓度 4的诱导情况为愈伤带有少量褐化,体积大;浓度 6 的诱导情况为愈伤没有褐化,体积较小;浓度 8 的诱导情况为愈伤没有褐化,体积较大[9]。综合诱导率和愈伤是否褐化、大小的情况,此次诱导试验的适宜浓度是 8,其配方为:MS+8 g 琼脂粉+30 g 蔗糖+2.0 mg/L 6–BA+0.5 mg/L NAA+0.5 mg/L 2,4–D(适宜培养基配方)[10]。

3.2.3 叶的诱导

从浓度 1 到浓度 9,浓度 3、4、9 的誘导率差别不大,且诱导率最大分别为80.5%、80.0%和 89.5%,均可作为叶的愈伤诱导方案。浓度 3 的诱导情况为愈伤没有褐化,体积大;浓度 4 的诱导情况为愈伤没有褐化,体积较小;浓度 9 的诱导情况为愈伤没有褐化变色,体积较大。综合诱导率和愈伤是否褐化、大小的情况,此次诱导试验的适宜浓度为 9,配方为:MS+8 g 琼脂粉+30 g 蔗糖+2.0 mg/L 6–BA+1.0 mg/L NAA+1.0 mg/L 2,4–D(适宜培养基配方)[11]。

3.2.4 综合根、茎和叶的诱导情况

此次试验诱导的适宜配方为浓度 9 即MS+8 g琼脂粉+30 g 蔗糖+2.0 mg/L 6–BA+1.0 mg/L NAA+1.0 mg/L 2,4–D。根、茎和叶的愈伤均有褐变现象,且根的褐变出现的概率较多,但是褐变的量较少。

3.3 丛生芽的增殖培养

不定芽增殖生成丛生芽,丛生芽的增殖情况如下:浓度 1 和浓度 5 增殖较慢,且体积不大,说明增殖情况不好;浓度 2 和浓度 4 虽然增殖较好,但是其体积和浓度 3 相较而言,浓度 3的增殖情况更有优势,综合所知浓度 3 的增殖情况最好。浓度 3 的培养基配方为:MS+30 g 蔗糖+8 g 琼脂粉+0.2 mg/L 6–BA+2.0 mg/L NAA[12]。

4 讨论与结论

4.1 无菌苗生长

通过数据可知,染菌率为 0%,说明此消毒方法具有可操作性,具体操作步骤:酒精(75%)消毒 30 s→升汞(0.1%)消毒 8 min→无菌水清洗 3~5 次[13]。

出现不同的发芽率,且有的发芽率差距较大如组培瓶 1、2、3、4、5 和组培瓶 7;根系发达情况,叶子生长情况都不同,可能的原因包括以下5方面。

(1)有的种子可能经过消毒后在外暴露的时间较长。

(2)可能经过氯化汞时由于不能一次性把种子取出来,导致停留时间较长。

(3)可能种子本身存在问题。

(4)可能由于使用 pH 试纸调节 pH值,肉眼观察会出现误差,导致培养基的 pH值与理论值存在一定的误差。

(5)可能是培养瓶没有洗干净,有杂物残留。

以上原因都可能导致试验结果与预期的结果有差距[14]。

4.2 太行菊组织愈伤诱导

从数据可以明显看出:浓度 3、浓度 6 和浓度 9 诱导愈伤的情况最好,综合诱导率和愈伤颜色、大小的来看,诱导愈伤的最合适培养基配方为:浓度 9(MS+8 g 琼脂粉+30 g 蔗糖+2.0 mg/L 6–BA+1.0 mg/L NAA+1.0 mg/L 2,4–D)[15]。

若是大量诱导愈伤,也可以用浓度 3 和浓度 6 的配方:浓度 3(MS+8 g 琼脂粉+30 g 蔗糖+1.0 mg/L 6–BA+1.0 mg/L NAA+1.0 mg/L 2,4–D);浓度 6(MS+8 g 琼脂粉+30 g 蔗糖+1.5 mg/L 6–BA+1.0 mg/L NAA+1.0 mg/L 2,4–D)。

本试验出现了褐化现象:植物组织本身释放的褐色物质,使培养基变成褐色,从而使愈伤组织也变成褐色,最终导致植物组织死亡。发生褐化的原因错综复杂,主要由于植物本身的生理特性和培养基的环境变化[16]。另外,植物的年龄也会影响植物愈伤组织的褐化。植物的茎和段被切割后,切割口细胞中的酚类化合物是一种保护性物质,使切口不容易被其他物质侵染,但是有利有弊,这种酚类物质不稳定,会引发一系列连锁反应:酚类化合物→醌类物(褐色)+水→其他酶失活→代谢紊乱→生长停滞→组织死亡[17]。

褐化现象是试验中不愿意出现的,所以要解决此问题,可以根据褐化的因素来制定方案:如果是继代保存时间过长,也会发生此类现象;如果是由于植物组织本身中的物质酚类化由于环境因素如培养基或者培养基中的某些物质使愈伤组织发生褐化,对于这种褐变采取适当的措施或者愈伤组织适应了环境的变化,褐化的情况会减轻或者褐化的情况不会发生[18]。徐振彪等将正在生长的愈伤组织转移到含有NaCl 的培养基中,发现组织周围尤其是接触培养基部分发生褐变,但培养基中没有看到扩散的褐变物质。当温度升高时会使酶失活从而使愈伤组织发生褐化,酚类物质引发的一系列反应需要氧的参与,可以在培养基中加一些活性炭(抗环血酸)、抗氧化性等物质[19]。

4.3 丛生芽增殖

增殖快慢、芽高低不一样的原因如下。

(1)可能是观察 pH 试纸时肉眼看到的 pH 值与实际值存在误差。

(2)培养皿可能没有洗干净,有杂物残留。

(3)可能此次的培养基配方中激素加的量较少。