传统乡村文化符号的提炼与室内设计应用策略

2020-03-02张力匀胡剑忠

张力匀 胡剑忠

摘 要:以乡村旅游视角来分析传统乡村文化内容,并提出文化线索在室内设计中的组织原则与分配方式,将水沟村的乡村文化进行梳理与组织。基于设计符号学理论,从文化符号的提炼与应用策略两个方面对民宿概念性设计进行分析。

关键词:乡村旅游;文化符号;传统乡村文化;文化线索;室内设计

中图分类号:TU986.2 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2020)05-0102-04

Abstract: From the background and development of the rural tourism and tourism resource, this paper expounds the content of traditional rural culture, proposes the organizational principles and distribution methods of interior designs in interior design, and combs the rural culture of Shuigou Village. Based on the theory of design semiotics, this paper analyzes the conceptual design of Shuigou Village B&B from two aspects: the refinement of cultural symbols and application strategy.

Keywords: rural tourism; culture symbol; traditional rural culture; cultural clue; interior design

1 传统乡村文化内容

1.1 传统乡村概念与特征

传统乡村是人类生产、生活的聚居地之一,承载了中华民族数千年历史。“或久无害,稍筑室宅,遂成聚落。”就传统乡村聚落[1]定义来讲,在历史时期形成并保留明显的历史文化特征与历史文化脉络且地域选址未变动、地理风貌保存较好的传统村落,侧面记录这个小型社会的意识形态、社会经济、政治、文化等信息的形成,从表层形态到深层结构的发展。传统乡村是中华农耕文明留下的最大遗产,拥有丰富的历史文化遗产,包括物质和非物质的;独特的历史记忆和地方特色。总而言之,传统乡村具有以下特征:一是乡土性。生产、生活方式的乡土性,乡村自然环境的乡土性,人文风貌的乡土性,民俗文化的乡土性等;二是历史性。具有百年历史,保存较完整的历史沿革,至今仍在生活[2]。

1.2 传统乡村文化内容

传统乡村文化是基于乡村背景下人们在最基础的农业生产与生活实践过程中逐步产生的精神、物质文化产物。在乡村振兴战略的推动下,我国乡村旅游呈现了新的趋势,乡村旅游资源不仅仅在于农业生产资源,还包括了田园风光,村落风貌,民间风俗,传统风物,乡土风情,乡村风味。依据乡村旅游资源的划分方式,将乡村文化划分为物质文化和非物质文化。乡村物质文化包括保存完好的自然景观;乡村传统建筑;乡村农业生产、生活工具等人们实践所创造出来的物质产物,而乡村非物質文化则是指人们在社会实践过程中所产生的、指导社会意识形态发展的精神产物,包括传统工艺、民间艺术、宗族观念、宗教信仰、道德观念、趣事杂说等方面,将乡村文化资源最大限度的展现于世,满足人们对乡村文化的求知欲、社会归属感与休闲娱乐需求,同时产生经济、社会、生态等综合效益,带动区域发展。

2 文化线索组织与文化符号提炼

2.1 文化线索的组织原则

2.1.1 文化资源的稀缺性[3]

乡村文化资源的有限性与排他性上发生冲突,从而导致了文化资源的稀缺性问题。分析当地文化内容的唯一性和独特性,在相对有限的资源中,充分利用并进行有效配置,打造最具特点的乡村旅游,成为地区文化名片。让稀缺资源在保护、传承中发展。

2.1.2 以乡村旅游视角为导向

就乡村旅游而言,乡村旅游资源极为复杂。根据旅游目的地、地理区位、资源禀赋、当地政策环境、所处的旅游发展阶段等因素的不同,乡村旅游模式也有所不同,对应展示的旅游资源也有所区别。文化线索的组织以乡村旅游视角为导向,根据乡村旅游影响因素的不同,具体分析当地旅游模式[4]和人们在选择乡村旅游的决策因素,从而建立文化线索。

2.2 水沟村文化线索梳理

水沟村位于海南省万宁市东澳镇北部入海口,南距三亚市112公里,北离海口市139公里,处于东线高速公路中部。是太阳河的下游,距万宁市环海旅游公路1.8公里,与太阳河入南海入海口相距2公里。南依南山岭,西邻端溪石村,北临太阳河。是太阳河畔一个超过600年历史的传统乡村聚落。

水沟村周边旅游资源丰富并可通过万宁市环海旅游公路环线接驳海南岛全域旅游资源。万宁市环海旅游公路位于海南省东部海岸,串联了东部各海湾,以一小时交通为半径能够到达的海湾如,石梅湾、神州半岛、春园湾和大花角等景点。

水沟村是600年前“宋末,政治腐败,元军侵入,天下大乱”为了躲避元末战乱的福建人飘洋过海至此建立的。水沟村以陈姓为主,以福建莆田人陈俊卿为发源始祖,明朝洪武四年(1371年),陈姓先祖定居万宁水沟村,据水沟村《陈氏族谱》记载,水沟村陈氏为南宋抗元名将陈瓒后裔。

2.2.1 物质文化

(1)自然景观

水沟村地势为南部高北部低,南部向北部依次为山地、丘陵、平原逐级递降,山地约占一半面积,丘陵和平原各占1/4的地貌特征。位于北纬18°74',属于热带季风气候,全年高温,平均气温24℃,由于海洋的调节,气温年变差较小;降雨量充沛,年均降雨量为2400毫米;因地理位置原因,夏至与冬至昼长相差小,日照时间长,年均日照时间达1800小时。

水沟村总植物覆盖率达60.2%,当地以热带植物种植为主,基本为乡土树种,适应于当地气候,不存在生长困难问题,且种类搭配较容易。以酒瓶椰、槟榔树等特色乡土乔木为当地一产的主要经济作物,同时种植少量海南黄花梨木。

(2)水体

太阳河是水沟村母亲河,太阳河水系流域面积为593平方公里,平均宽度为7.82公里,河道坡降为1.49%,河流总落差为875米。

(3)传统民居建筑

水沟村传统民居建筑格局分为两种,一种为传统类四合院建筑,另一种近骑楼民居建筑。

建筑都以独立院落式砖瓦房为主,院落分为主体与次体。堂屋是其主体,也是家族的中心,所以在院落中处于正中的位置,坐北朝南,两侧设有厢房。堂屋是宗法制家族的象征,内设神龛(财神和土地神)和祖先神位,名为三殿,墙壁上挂中堂画或祖先遗照,堂屋用于三殿堂、婚丧大典和接待贵宾。

次体为厢房。左侧两间并排厢房,居住使用。院墙一方的房间为厨房与杂房。厨房对着的是小院门,小院门也盖成瓦房式,用来堆积或晾晒东西。紧靠院门又靠着院墙的是柴火房,也是厕所,会用来放置农具或置鸡舍。而杂房用来存放粮食、工具,子女多的家族会置床供家族女生居住使用。少量院落会设置后院,用来种植果树、设置鸡舍或是盖小厢房用来居住。

比较特别的是“出砖入石”的院墙,利用形状各异、破损的石、砖、瓦材料交错堆叠修砌,交垒叠砌,构筑墙体,与正常修砌的围墙形成相比,使墙壁肌理显得更加错落有致。

房屋结构以“十柱房”“二十柱房”为主。据了解,“十柱房”结构是房屋建有十根承重柱,“二十柱房”也就指房屋以二十根承重柱建成,一般只有当地富庶家庭才会使用二十根柱。房屋木料使用的是当地人称“黑盐木”即坤甸木,这种木料干燥后木材强度高,耐久性强,防腐抗白蚁,表面有油层面保护,不惧潮湿,因此当地大部分房屋结构保存完好。

(4)遗址

书房岭遗址位于小南山山脚下,一块残破原址,榕树树根紧抱一块大石,形成了独特的“树抱石”。此区域在解放前是村里孩童上学的私塾原址。

(5)农业生产、生活工具

水沟村以海水养殖业、经济作物种植业和禽畜养殖业为主。

渔船,用以捕捞和采收水生动植物的船舶。

渔网,可以用于流网捕鱼、曳网捕鱼、捞鱼捕鱼、诱饵捕鱼和定置捕鱼。

草帽,帽檐比较宽。耕作时用来遮雨,遮阳并且休息时将衣物放于帽中,以防沾尘土。

竹篮,用来采摘时盛物件等用于农业耕种的中国传统工具。

2.2.2 非物质文化

(1)宗教民俗

水沟村原住民意识形态主要受儒家思想的影响,半耕半读是水沟村的生存与发展之道。在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成并世代相传、较为稳定的文化民俗,如拜祖、外嫁回娘家、文灯节、舞龙文化等,不同程度上反映了水沟村原住民在每个时期的精神文化需求。

(2)趣味杂说

在水沟村流传着一个故事,相传在清朝时期,有一位武功高强的曹姓大内高手遭人陷害,从京城逃到万宁,危急关头躲藏在小南山的同云洞中,村民们同情他的遭遇,经常上山给他送水送粮。曹姓武士感激村民们淳朴善良,为了报答他们的恩情,便在书房岭教村民习武,以强身健体,保护自身。

(3)风土民情

水沟村村民重教乐居,耕读传家。水沟村自古以来乡贤不断,在陈氏族谱中曾记录,明清时期,“其中宦显数世,蜂联科甲,缨簪不绝,中秀才、武庠生及选为贡生的有60余人。”闻名万州,延续到近现代,黄埔军校、牛津、剑桥、北大、清华的高材生屡出不穷,历届大学生共128名,乡贤文化的传统保存延续良好,在东澳镇有着文脉之称。

2.3 文化线索在设计中的分配方式

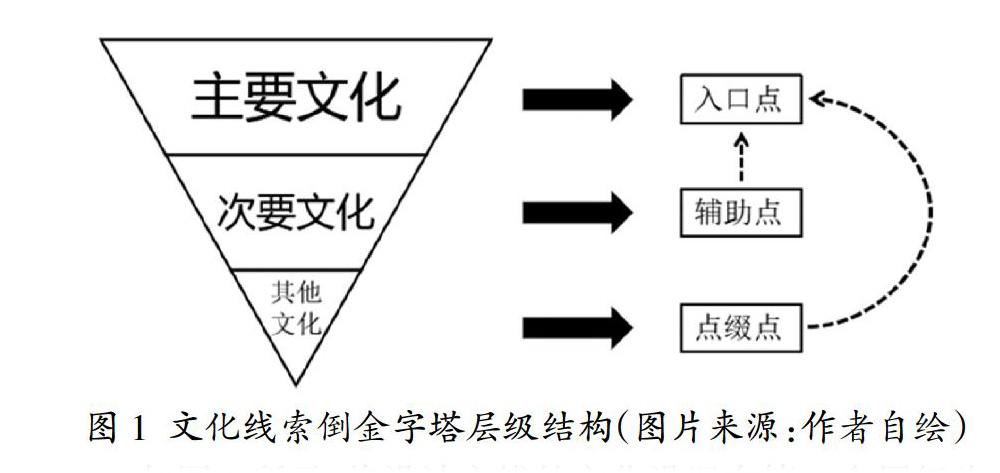

为了在室内设计中让主导文化线索脱颖而出,将文化线索在设计中建立层次结构,这种层级结构将与设计概念层级相匹配。通过倒金字塔的创作方式,将最重要的信息直观突出。层级结构为3层,人们通常能够感知三个级别的地位变化并区分彼此之间的差异。

如图1所示,将设计主线的文化设置在第一个层级为主要文化线索。是设计的入口点也是特殊的视觉焦点,通过与次要文化及其他文化所占比例的对比脱颖而出,是最重要的设计点。第二个层级次要文化是辅助点,为主要文化提供线索辅助,其目的是增强空间的功能性,使设计结构更加饱满。其他文化作为第三个层级为主要文化做点缀作用,强化各空间的细节处理,在空间中形成视觉亮点,增加空间的趣味性。

文化线索倒金字塔层级结构在室内设计中让设计更具逻辑性,让体验者在空间中能快速、有效的体会到设计者的目的与意义。但在文化线索的分配中需注意:

(1)主要文化占主导地位,这个层级是空间视觉核心点,需强化主题文化符号元素编译,用在空间视觉核心点的文化符号元素进行再编译与分解,以隐喻的方式切入空间,与空间物质进行组合再创造。

(2)除主要文化占主导地位外,次要文化为二级重点。在其他辅助空间中需要强调子符号元素。

(3)第三层级的其他文化是占比最少的文化,在空间整体上不用突出。

2.4 文化符号的提炼方法

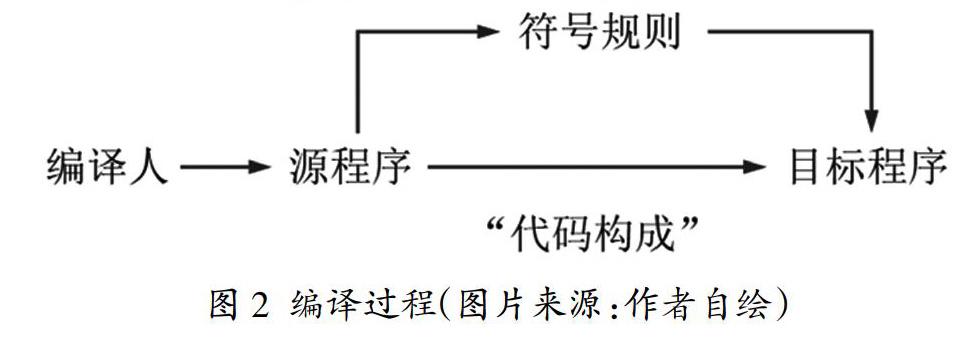

在《符号学Ⅰ——文化符号学》[5]一书中提到过符号的传达,解释了符号传达的基本过程与传达的构成要素。符号是文化现象的二次呈现,从文化现象中提取到符号的构成要素,运用符号编译方式提炼其符号。

如图2所示,在符号的编译过程中,构成要素有三个,编译人、源程序和目标程序。编译人是指符号的设计者,源程序指的是一种文化现象的来源,文字记录或实体、形式的存在,目标程序是通过“代码构成”最终形成的文化符号。在编译过程中要遵循符號规则,符号规则是一种有序的、循序渐进的、由表及里的元素提取方式,在于对原文化的读取,包含三类:原文化意识的读取,原文化意义的读取和原文化自身价值的读取。而“代码构成”则是符号提炼过程中的有序推演,以水沟村为例,一是找到乡村中对应的文化现象或文字记录,找到其文化的根本特征,分析其文化与人或社会的关系结合点;二是抓取其乡村文化的社会地位和社会性质;三是分析其乡村文化的意义、作用和侧面反映的社会信息。

物质文化和非物质文化符号提炼的区别在于两种文化的本质区别,物质文化是有形的文化,是历史文化的物质载体;非物质文化存在的基本特征之一是无形的,是人们社会实践产生的,为满足精神生活需求目的。综上得出,两种文化符号的功能是不一样的,物质文化符号更具有艺术价值功能;而非物质文化符号更强调的是实用价值功能,是指其符号的体验价值。

在提炼传统乡村文化符号需要注意的是,文化符号应具备唯一性,传统乡村文化的传承性、可与其他文化产业的拓展性,提高与其他乡村聚落文化之间的辨识度,能够展现本乡村文化最显著的特点。

3 文化符号在室内设计中应用策略

符号学是文化现象的逻辑学,在室内设计中,文化符号元素的应用应根据符号规则以及设计者感性动机与理性动机相互作用下,在空间中以科学的逻辑思维方式将文化现象二次呈现。

根据符号的系统性[6]和文化线索,将文化符号元素分为主要文化符号元素和次要文化符号元素,系统是元素的集合,在室内设计空间中,以主题文化符号元素为主,逐步降级的顺序到每个子符号元素的空间划分,以时间、空间或事物的先后顺序作为元素之间关系的构筑,使空间结构呈现阶层关系,科学划分,体现设计的逻辑性。

以水沟村民宿概念性设计为例,分别阐述物质文化符号和非物质文化符号在室内设计中的应用。

3.1 物质文化符号

将水沟村的自然环境作为文化符号原型,强化文化符号的编译[7],可形成点状、线状和面状的文化符号元素,将其运用在民宿空间的前厅区域的天棚与地面部分,作为空间入口处,从空间视觉感受上获取了更广阔的心理空间,符号元素使用时需注意审视其与空间其他符号之间的关联,包括形状、大小、颜色、材料等关联性。

民宿前厅空间意象定位于水沟村传统民居建筑的空间审美特点,建筑外观利用残垣的建筑屋架构成来营造“记忆”的空间情节,与现代建筑材料结合,形成新旧对比。为了更能体现当地特色,以符号的“意图定点”形式,将渔具、草编等农业生产用具独具生活气息的摆件作为空间陈设点缀物,通常“意图定点”定在某个点是伴随空间划分的结构以及其空间符号元素的相互关联。

3.2 非物质文化符号

为了将当地独特的非遗技艺和民俗文化展示出来,在民宿空间中增加了艺术工坊功能区并运用符号的“场合语境”,在空间中采用场景还原的方式,为体验者提供沉浸式情景体验,用体验来感受超语言符号功能。在艺术工坊休息空间中,用隐喻设计手法将流传在水沟村的故事场景艺术化地呈现出来,增加空间的趣味性。

与艺术工坊连接的户外空间是农业体验区,区域空间中强化了水沟村乡村文化符号的讯息传达,对水沟村半耕半读文化进行场景还原并设置了互动体验。将当地传统的农业生产工具摆件作为景观小品放入环境中,带给参与者更加深刻的知觉系统体验。

4 结束语

室内设计与文化现象息息相关,文章通过乡村旅游视角对传统乡村文化进行分类,得出传统乡村文化内容的载体,分为乡村物质文化与乡村非物质文化两大类。同时对传统乡村文化在室内设计中的组织与设计方法进行研究,解决了乡村文化如何在空间环境中的呈现问题,让室内设计更具有逻辑性和系统性。

以“符号”语言去解读室内设计并将设计符号学的编码过程拆解、分析,得出室内设计中乡村文化符号的提炼方法和符号编译过程。通过符号提炼方法和编译过程得到最具地域特征、代表性的地方文化符号,运用隐喻等设计手法向空间使用者传达同种文化的不同讯息的同时提升乡村的辨识度,从而达到对其乡村文化的保护与传承。

参考文献:

[1]李立.乡村聚落:形态、类型与演变——以江南地区为例[M].南京:东南大学出版社,2007:1-10.

[2]庞俊,张杰.闽台传统聚落保护与旅游开发[M].南京:东南大学出版社,2018:1-10.

[3]邓建志,袁金平.传统文化产权的法经济学分析——基于文化资源稀缺性的视角[J].湖南财政经济学院学报,2012:32-36.

[4]王鹏,田至美.国内乡村旅游开发模式及其影响因素[J].中国农学通报,2018:154-158.

[5]张宪荣,季华妹,张萱.符号学-文化符号学[M].北京:北京理工大学出版社,2013:79-200.

[6]赵毅衡.符号学原理与推演(修订本)[M].南京:南京大学出版社,2016:66-68,180-183.

[7]王瑋,沈中伟,王喆.基于景观符号学的高校机车博物园概念性设计分析[J].设计艺术研究,2016:6-12.